音楽を描く’(utena drawing)理論と方法1

この記事は最後まで無料で読むことができます。

次に期待したい!というかた。ぜひ次にはこのお値段でご購入ください。

まえおき

音楽という海、私という船

古代ギリシャでは、音楽は、私達の身体の外側だけにあるものではなく、人間そのものも音楽だと考えられていました。

”私達はそれぞれに音楽という宇宙を持っている”、これは、西洋音楽の歴史の中で何度もくりかえし思い出された捉え方だったのです。だとしたら、一人ひとりの中にすでに音楽があるということですね。もちろん、これを読んでいるあなた自身の中にも、です。人の外側にある音楽をコピーするのではなく、そのひとりひとりが内包している音楽が育つのを大切にできないだろうか。

そして、それを西洋の叡智としての音楽と具体的につなげていくにはどうしたらいいだろうか。それが、utena music fieldの研究の原点になっています。

そしてこのマガジンは、utena music field が取り組んでいるutena drawingを理解してもらうための理論と、その方法について書いています。

utena drawing(略称 ud)とは、音楽する体感を動線でやり取りするツールです。音楽を海、そして、自分自身をその海の中の船だとして、udは、その海の中のどこか目的地を指し示すものではなく、海ってこんなふうだよ、ということを体感で感じ取り、自分の船のことも知って、その双方を結び、先へ進めるための櫂のようなものです。そう、海(音楽)という冒険に出かける準備を整えるもの、と、言えるかも知れません。

やり方はなんといっても、クレヨンで線を描くだけだから、とっても簡単。楽譜も楽器もあとまわしで、直接音楽と感覚でやりとりする道具、それが u.dです。

7つの鍵

それから、u.dがよい効果を生むために理解しておいていただきたい、7つの言葉があります。多分これがないと使えない、というキーワードです。これは、今すぐにピンとくるものではないかもしれませんが、とりあえず、ここに書いておきますので、おぼえておいてください。

これはいわば、問いの施錠をあける鍵、冒険に必須のアイテムです。

必要となったときに思い出して、理解を深めていってください。

プロセス

情報

音楽の相(フェーズ)

フィールド

アルシスとテーシス

いまここ感と俯瞰

”くくる”(スービタイジング)

という事で、船と櫂と鍵がとりあえず揃いました。では、これから、音楽感覚体験への冒険をはじめましょう。

「音楽」を「描く」?

音と音のあいだにこそ音楽がある

utena music fieldでの音楽の捉え方は、基本的には至ってシンプルな原理です。

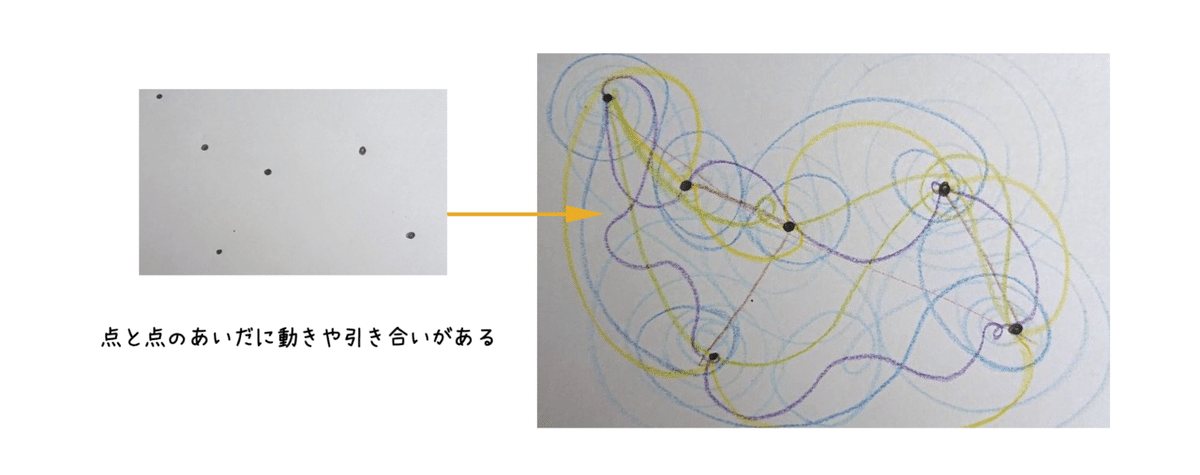

つまり音楽というのは音符の点のところだけにあるのではなくて、音から音への移動のところにある、

という捉え方です。

だから、その音から音へのことを動線で描いてやりとりしようとして、生まれたのがutena drawing(u.d)です。

そして、動線を描くとどうなるかというと、

一人の人の内側で、音楽(のあいだにあるもの)に触れ感じているものが、その線にあらわれてきて、見えるようになってきます。 描き方を少し変えてみたり、自然と変わっていたりすることが、音楽のきこえかた、演奏にも影響します。

ドローイングに慣れていない人もいますが、その点は全然問題ありません。

それはやっていくうちに自然となれてきます。

全体性と上手く結びつかないままスムーズに描けてしまうのもまた、体験の実感を掴みづらく、苦労する、という側面にぶつかったりします。

そもそも、u.dに出会ったばかりなのですから、戸惑うのは当然のことです。

いずれにしても、スタートはそれぞれに得意不得意や凸凹があるものです。だからこそ、学んでいく意味があるのですから、気楽に始めてみましょう。

大事なのは、自分を置き去りにしないことです。

いろんな自分がいて、いろんなところでわきだしてきます。そんなもの、だと思ってとりくんでいきましょう。

この方法は、楽譜も読めない、楽器も弾けないという人から、深く音楽を学ぶ人まで、どなたでも簡単に始められ、そして、ずっと役立ってくれるものです。

u.dと音楽と感覚は隣り合った歯車のようなものです。

u.dの謎が一つ解けると、感覚の歯車が一つまわり、音楽理解の歯車も一つまわる、そんなふうにして歩んでいくもののようです。やっていくうちに、感じているものが音楽の持っている動きと一致したときに、腑に落ちる感覚があり、そこでの気づきや理解、発展があります。

感じ方がかわっていくことで、演奏にも影響がでてきます。

音と音のあいだに、体験も育つ

感覚を開いていくことは、自分を取り戻すことでもあると思います。ワークショップに来られる人が、そこで驚いたり、何かを発見したりして、明るくなってにこにこになっていくのを私もいつも一緒になって、嬉しくなってしまいます。

音と音の間に音楽がある、と同時にそれは、音と音の間に実感もある、ということであり、その人自身が音楽の中に存在していくということでもある、ということだと思います。体験、というのもまた音と音の間にあるんだと、u.dに教えられてきました。

さらに3つの方向性

この、音と音のあいだを泳ぐために、少し意識しておきたいことがあります。

これはそれまでの習慣や感情が干渉してくるので、すぐ実行できるものではないかもしれませんが、この三つが整えば、海路の見通しもよくなると思います。

1,自分の感じる力で音楽の仕組みや響きやエッセンスを捉えるために、「感じること」を大切にする。

2,えてして「正解」があると思うと見落としていくので、二項対立の考え方から逃れる方向に慣れていく。

3,自分と他者、内側からと外側から、は別のようで同じ、同じなようで反対、の方向なので、時々向きをかえてみようとすること。

準備

まずはどうぞ、気楽に。

なにもなければ、そのへんの鉛筆を紙を手にとってみるのでOKです。

なにより、大事な道具は

自分自身のきく感覚、動いていく感覚、それを時間を追って追いかける目、

です。

さて、その上で心地よくその体感を受け止めてくれるツールを探していきましょう。

使う道具

紙・画用紙

描いた時にずれない程の厚みを持った紙であること。

たくさん描くので百均のB4のスケッチブックで十分です。

筆圧によって紙がよれたり、上手く動かない場合は、滑りの良いケント紙などもよいかもしれませんが、たくさん使うともったいない気もしますね・・・。いろいろ試してみてください。

筆記用具

いろいろ試しながら描く目的や、個人のお好みで。

ただし、紙以上に、筆記用具は体感に大きな影響があるので滑りのなめらかなものであることが大事です。

できれば重ねた時に美しい発色を持つもの。百均のものは、よくありません。

記事にまとめているので参考にしてみてください。

そして忘れてはいけないのが

自分自身の感じること、聴覚、視覚、触覚などです。

はじめる前に

ワークショップの前にいつもお伝えしていることがあります。

第1のステップ

さあ、クレヨンを手にとってなにか描いてみましょう。

「何か形を描く」というよりも、クレヨンの動きそのものを楽しんでみてください。

意味はなくてもいいです。

意味はこれから載せていくので、むしろラフに描けるならそのほうがよいです。

自由になにか描く、ということに戸惑う人も多くいます。

そういうときは○をひとつ描いてみてください。

OK,

それでじゅうぶんです。じょうできです。

そこがはじまり。

もう始まっています。

では次のステップです。

第2のステップ(動画)

utena drawingに適した描き方にもう少し近づけて行ってみましょう。

描いている小指の側を画用紙につけて支点をつくって描いている人は、綺麗に描こうと力が入っているかもしれません。最初は心もとないかもしれませんが、画用紙から手を浮かして、クレヨンに直接力がかかるように、描いてみましょう。

utena drawingでは、「こんな風に描いてみると、どうでしょう?」という感じで、 提示された動線のフォルムと同じように描いてみる、ということをします。その時、すこし緊張して、じわっとなぞる、という動きになってしまうこともあります。最初はそれでもOKです。描き慣れていくに従って、動線の生きた感じがつかめてくると思うので、気楽に、気長に。

うれしすぎて、犬っころが走り回るみたいにクレヨンが動きすぎてしまう人もいます。あまり早いと音と連動するのが難しいことがおおいのですが、動きたい、描いて嬉しい、というのは、いいこと。そういう場合は、気が済むまで画用紙を走り回ってもらってから、はじめましょう。今度はゆっくり描いてみるといいですよ。同じ音源からでも違うフェーズを感じることもあります。

少し慣れてきたら。速く描いてみたり、ゆっくりと描いてみたりして、自分の心地よさや、きこえかたの違いなど、いろいろ情報を集めてみましょう。

第3のステップ

少しなれてきたでしょうか?

やっとここで、何か音を聞きながら音に連動してうごく、という体験をしてみましょう。

通常はピアノを一音ならし、減衰する音を最後まで描く、ということで、音に対する「的」を見つけます。私は皆さんに「クレヨンから音が出てくるように、」といつも言います。

そうしながら、音を少しづつ足していき、「的」の感覚を見失わないようにしながら、音楽の諸要素に接近していきます。

自分が音を見失った時、必ず立ち止まって少し戻ったほうがよいでしょう。

これは大切なことです。

自分が音を見失ったことにも気がつかない、ということもあります。

グループワークなどを通してやってみると、柔軟性が身についてきます。

なめらかな線を描くということも自由度を上げるときにはポイントになってきますが、最初の段階で大事なのは、音と体験との歩み寄りですから、綺麗に描こうとする意図の働いてしまう人はむしろそれを手放すことも大事です。

この”理論と方法”マガジンで伝えるもの

音楽的要素を捉えるドローイング(動画)

utena drawingは音楽的要素を描き出します。 それは、決して全てというわけではなく、それぞれ音楽から抽出した体験的要素です。

これからこのマガジンで書いていく、「音楽の要素」を体感するワークを一つの小さな動画にまとめてみました。

他の記事でも動画もいれてわかりやすくお伝えできればと思っています。

ということで、これから9つの記事のなかで体験していただくことをご紹介します。

音楽を点ではなく、流れと感じるワーク(オスティナート)

*音楽の流れと戯れる

オスティナート、というのは繰り返しという意味の音楽用語ですが、ここでは、少し違った意味で使っています。なにより、まず、楽しんでいただけるのがこのワークです。

拍・拍子の関係性と伸ばす音の体感を育てるワーク

*音楽の鼓動 と一体化してリズムをとらえる(虹・拍・リズムのワーク)

リズム感がない、と悩んでいる人もぜひやってみてください。拍・拍子・リズムの構造を頭ではなくて、動きで捉えていきます。

音の高さを実感するワーク

*音高をきく・描く (音高のワーク)

音程感がない、音痴、ということで悩んでいる人もutena drawingをやってみると、そのからくり見えてきます。

音の高さを実感として捉えたことがない、という人は実は結構多いのだな、ということを、私はこの講座をやってみてはじめて知りました。正確で響きのいいピッチで音の高さを感じる、ということのまえに、まず、音と音の間に「幅」や「高さ」に相当する実感があるということに心を働かせて、それを動線に置き換えてアウトプットしていく、ということが、音の空間を共有していく前提となっていくので、そうした体感の薄い人には、まず、取り掛かってみてほしいワークです。

これは実感のある人のもとで、実感を確かめながら何度もやっていくうちに、音痴を諦めていた人でも音程を取ることができるようになってきます。

音階と音程の感覚の基礎になるワーク

主音への旅としてのメロディ (メロディのワーク)

リズムと音の上がり下がりと、人の「くくる」という習性によって、メロディが誕生します。音楽のメロディの楽しさの所以は?

さらに大きなくくり ・俯瞰へのアプローチ(構成のワーク)

音楽を捉える方法として、より細やかに聞き取っていく方法とは別に、鳥が地上を見渡すような俯瞰的な捉え方も大事になってきます。葉っぱではなく木を見る方法をutena drawing でやってみたいと思います。

子どものutena drawing と発達について (子どものワーク)

子どもの発達にあわせ、幼児さんにあったutena drawing、小学校低学年のときに体験しておきたいutena drawing などがあります。その紹介と、留意点について。小さい人たちのためのutena drawing はシンプルで捉えやすいので、初歩者や、高齢者などにも応用がきくものになっているのと、あそびとしての面白さがあるので、子どもと関わりのない方にもみていただきたい記事です。

Duo 他者と連動する、ということ (連動するワーク)

utena drawing には、誰かと一緒に描く、という方法があります。これは、合奏にも役立ちますし、先生が生徒さんに指導するときにも欠かせない方法です。また、CDなどで演奏者からのインスパイアを得る方法としても活用できます。でも、ここには大切なことが・・・

僅かな動線の違いを感じる

例えば同じ描いた動線が同じような フォルムになったとしても、ほんの少し立ち上がりが高い、とか、速い遅い、前のフォルムとの連動がつながっている、切れている、など、観察を細やかにしていけば、それぞれ違った情報が引き出されてきます。

そして、この僅かなタイムラグや曲率などのちがいにこそ、音楽理解を深め、体験を育て、実感に結びつけていく、u.dというツールの素材となっていきます。

u.dで見えてきたジャンルごと、作曲家・演奏家ごとの違い

u.dで自分をみてきたように、作曲家や演奏家の動きや感じ方をu.dで描いて感じることができるようになります。そうした観察のわたしなりの発表です。

また、どんな場面でどんな活用をしてきたか、ということなどもかけるといいなあと思っています。

全体性に向かって。

多相であることと、唯一であること。絶対全体性などないこと。すべてを掌握するより、自分をしり、手放しながら、得ていくこと。

まとめ、身体と心と知識のピントをあわせる。

音楽は「多相」のものです。

そして、その多相のものが感覚のなかで絡み合ってまじりこんでしまうために、リズムが取れなかったり、音程が勢いでずれたりしていることがおおくあります。そして、u.dを使ってこれらを絡まった毛糸をほぐすようにそれぞれの相の実感をそだててきたのですが、

いよいよ、あらためて、それらを自分の感覚のなかで、結びあわせて行きます。

なので、このワークは「自分で」音楽を紡ぎ出すためにとても重要で有効な手立てとなっています。

それは、相や質の違うものを一緒に体験しながら、全体性を形作っていく作業となります。

これは苦手意識を持っている人も多く、また、発達障害の方は乗り越えるまでにとても丁寧に相をつたえていくプロセスが講師側にかかってきますが、私はむしろ、そうした発達障害の方とのふれあいによって、こうしたことの楽しさや重要性をも認識させていただきました。だから、単純ではないかもしれませんが変わってきます。音楽との関わり方がかわってくると、楽しく深く取り組むことができるよいツールになります。

このマガジンの構成

このマガジンは、

深めるコースのZoomワークでの講義のために書いています。

ですから、一つのnoteがそのワーク一回分になるように、

一つのノートの中に

・理論的なところの説明

・感覚を引き出して育てる、基礎的なワーク

・音楽的要素を掴むワーク

がセットになっています。

そして、1〜10でutena drawingのザクっとした全体像と取り組み方がわかるようにしました。

このセットが「発展プログラム」の講義ともなっています。

興味を持っていただいた方のために

noteでのとりくみ/”理論と方法”マガジン

utena drawing はこれからオンラインでもやってみられるように、工夫改良しながら、いろんな方法でお伝えしていきたいと思っています。その一つがこのマガジンになります。これは理論的なところ。

音楽教室などで活用してみたいという方に(HP紹介)

utena drawing について興味が湧いてきた!という方に、HPのほうにも体験談や、活用方法などを上げています。また音楽教室などで、活用してみたい、という方、ぜひぜひ!なのですが、いくつか約束事がありますので、かならずHPを覗いてみてください。

今回はここまでです。

長文お付き合いありがとうございました。

ここから先は

¥ 800

愛媛の片田舎でがんばってます。いつかまた、東京やどこかの街でワークショップできる日のために、とっておきます。その日が楽しみです!