【5分で学ぶプリツカー賞建築家シリーズ】2023 デイヴィッド・チッパーフィールド

こんにちは。

自分の勉強も兼ねてプリツカー賞受賞建築家の基本を一人一人まとめています。

これほどの建築家を「5分で学べる」などと銘打つのは失礼極まりないことは承知の上ですが、あくまで学びの入り口になればとおもいます。

※ひとまず最低限の知識を身につけることを目標にまとめております。間違いありましたらお伝えいただけると助かります、、

今日は2023年受賞 デイヴィッド・チッパーフィールドさんです。

基本情報

出身 イギリス

生まれ 1953年

受賞年 2023

キングストン美術学校(現在Kingston University)を卒業し、ノーマン・フォスターやリチャード・ロジャースの下でキャリアを積んだ。1985年より独立。

受賞に関して

以下はプリツカー賞のサイト。

受賞理由の核は「流行に左右されない」「控え目な革新」というキーワードにあるようだ。

代表作品(筆者選出)

筆者が薄い知識で独断で作品を選び、David Chipperfield Architectsのサイト(https://davidchipperfield.com)の解説を読んでまとめました。あしからず。

後藤美術館 (1991)

数少ない日本に建った建築であり、彼の初期作品のひとつ。千葉県に位置します。

狭い敷地ながらも選択肢のある動線を複雑にすることで、冗長性のある空間になっているようです。

サンクンガーデンは地下の展示室に光を運ぶだけでなく、ドミトリーの個室にとっての中間領域になっている。

River and Rowing Museum (1997)

イギリスのテムズ川上流に位置するボートの博物館。

設計初期段階のスケッチがほぼそのままの形で建築になったようです。

素材や形状の面で、周囲の環境に親しむようにする狙いがあるようです。

テムズ川が時々氾濫するために、GLから駆体が持ち上げられています。

上部の壁は無垢のオーク材で仕上げられています。

高床式の倉庫を思わせ、まるで土着の建築かのような印象を受けますね。(高床倉庫ってイギリスにもあったんだろうか?)

写真は竣工当時のものですが、竣工から20年ほどたった写真をみると、外壁のオーク材が変色し、いい感じに経年変化している様子が確認できます。

屋根は鉛張り。(正しい訳がわからないが原文は'lead-coated')

屋根に鉛を使う例は日本にも少数存在し、金沢城の屋根は鉛瓦が葺かれています。

どうでもいいコラム

row―漕ぐ

raw―生の

low―低い

law―法律

画像 David Chipperfield Architect

America’s Cup Building ‘Veles e Vents’(2006)

スペイン、バレンシアのボートレースのビジターセンター。港から見える水平線を引用したような4層の庇が強調されています。

使用しているマテリアルが最小限であるということが述べられており、庇はコンクリートに白く塗装した鋼鉄を巻き付けているようです。デッキは無垢の木材。

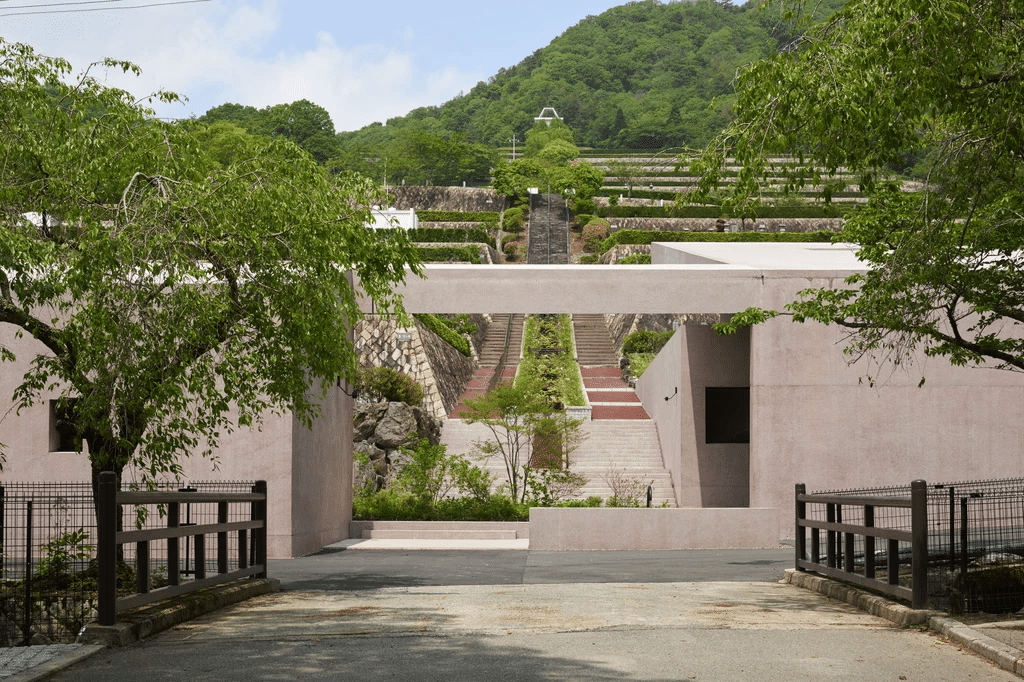

猪名川霊園礼拝堂・休憩棟(2017)

数少ない日本のチッパーフィールド作品。兵庫県猪名川町にある霊園の施設。傾斜地に広がる墓地のビジターセンター。丘陵を横断する階段が強い軸性を持っている。ビジターセンターは外の世界と内部の瞑想世界の協会だと説明されています。

駆体は全て赤みのあるコンクリート。壁、床、屋根で仕上げの加工方法を変えることで差異を出しているようです。

カーテンには和紙が用いられているようです。

日本的なものを日本的なもので作っているという印象を受けました。なかなか日本人建築家の作品にはない雰囲気。

(私は大西麻貴さんの「地層のフォリー」をなんとなく連想しました。)

画像 David Chipperfield Architect

終わりに

筆者は今回まとめをするにあたってデイヴィッド・チッパーフィールドを初めて知りました。

純粋な形態としての設計の上手さはさることながら、素材へのこだわりを強く感じました。

合成化合物による仕上げがあふれる現代では、どうしても素材そのものがブラックボックス化していて、人間とマテリアルとの距離が遠くなっていると感じます。それに対して彼は無垢材を積極的に用いたり、最低限のマテリアルで建築を組み立てているように思いました。メンテナンスフリーからは離れるのかもしれませんが、劣化した素材を交換することも人間と建築の関係性を強くする要因になるとおもいます。

そのような意味で、形態的(イデア的?)な魅力がありつつも人間に親しみ深い、素朴でナチュラルな建築を作る方なんだなという認識です。

かなり大規模な事務所でプロジェクトも多いようなので、是非日本でも作品を作って欲しいです。

後半は完全に私の憶測と持論になってしまいましたね。次は2022年受賞者のFrancis Kéréをまとめたいと思います。それでは。