遊び心と分業でつくる「ピア・マネジメント」 ー2024年の探究ダイジェストまとめ

「マネジメント」という言葉には、重さがあります。ぼくにとっては、一人でチーム全員のケアを担わなければならない、というプレッシャーがありました。そんな中でぼくが探究を続けてきたのが、「ピア・マネジメント」という考え方です。これは、マネジメントを一人で担うのではなく、チームで分担し、支え合うアプローチです。

(参考:私見卓見「マネジメントは全員でやろう」)

ここ1年ほどで探究してきた内容を、ダイジェストでまとめてみました。ちょっとどうなんですかね。まとまってるかはわかりませんが、ご一読いただいたうえでフィードバックいただけたらありがたいです!

具体的もらえたら嬉しいフィードバック

❶「分業と風土の両立が必要なんだとわかった!とても参考になった」

❷「マネジメントの分業をうちでもすすめたいんだけど、もっと〇〇が知りたい!」

❸「職場風土の作り方ってどうやるの!言ってることは面白いんだけ〇〇をもっとしりたい!」

ピア・マネジメントの背景:マネジャーのケア役割とは

ピア・マネジメントとは、従来の「マネジャーが全てを担う」マネジメントの考え方から脱却し、チーム全員が「ケア役割」を分担する考え方です。

マネジャーの「ケア役割」の増大

近年、働き方が多様化し、人材も流動的になっているなかで、現場で働く課長職・ミドルマネジャーが「ケア役割」を担うようになっていることが指摘されています。特に重要なのは、長期的で境界があいまいなケア、具体的には相手のキャリアやワークライフバランス、メンタルヘルスのケアです。こうしたケアには、高度な感情のマネジメントが必要となり、マネジャー自身が疲弊し、ケアが必要となるのです。

めちゃくちゃ平たくいうと、メンバーがキャリアや家庭とのバランス、自分自身のあり方などさまざまなことで悩むようになってきている。それらの悩みに寄り添うこともマネジャーの役割として明に暗に期待されているのです。

こうした現状に対して、ぼくは以下の3つの前提から、マネジメントのケア役割をチームで分担しながら、ストレスを低減し、楽しみあい、パフォーマンスを生み出す職場の構造と風土のあり方を「ピア・マネジメント」と名付けて探究してきました。

ピア・マネジメントの前提:誰もが愉しみによってケアを生み出せる

マネジメントは役割ではなく行為である

「マネジャー」とか「リーダー」とか「リーダーシップ」とか「マネジメント」という言葉が混乱しやすいので、以下のように整理をしました

「マネジャー」は役割であり、「マネジメント」は行為である。「リーダーシップ」は行為によって発揮される影響力であり、人の成長や事業価値の最大化を成果とする。この前提に立つと、マネジャーでなくても誰もがマネジメント行為を行い、リーダーシップを発揮する可能性があるといえます。

(参考:Xのポスト)

誰もが他者をケアする能力をもっている

また、先ほどのような人の長期的・私的な問題のケアについても、以下の姿勢を大切にしています。

「人々は、対処しなければならない問題の一部になるだけでなく、それを解決することのできる主体としても見ることができる」(エツィオ・マンズィーー二『ここちよい近さがまちを変える ケアとデジタルによる近接のデザイン』)

すなわち、ケアする/される関係を固着化させるのではなく、共にケアする関係をつくることができるという姿勢です。

(参考:「ケアする職場」は可能か? ーひとりひとりが問題解決の主体になる「ピア・マネジメント」の提案)

笑いや遊び心を大切にする

ここまで書いてきたような「長期的で私的な問題のケアをみなで…」というとどうしても重たく感じられます。しかし、ここでもっとも大切なことは、ぼくは「遊び心」や「笑い」であると考えています。

「愉しみ」という文字は、心の膿を抜き取る形を示していると言われています。軽やかな笑いやおかしみ、遊びの気分は、自ずとケアを生み出すのです。

(参考:組織をケアする「笑い」の意味とは)

ピア・マネジメントの方法

このように、「ピア・マネジメント」は、以下の問題を、3つの前提から取り組もうとしているコンセプトです。

問題:メンバーのキャリア、家族、メンタルのケアもマネジャーに期待されており、そのケア役割の一極集中化が起きている

前提1:マネジメントは行為であるので、誰もができる

前提2:ケアの能力は誰もが持っており、問題の解消に参加することができる

前提3:問題を重たい対話によってではなく、笑いや遊び心のある場によって心の膿を抜き、結果的にケアが生まれる

水平・垂直の分業構造をつくる

このような問題と前提をもとに、現時点で具体的に検討している方法として、マネジメントの分業があります。

ミンツバーグによる「マネジャー以外のマネジメント」(ヘンリー・ミンツバーグ『マネージャーの実像』)をもとに、マネジメントを「水平」「垂直」

に分担する考え方を指向しています。

現時点では、「事業マネジメント」「ピープルマネジメント」「ナレッジマネジメント」の3つに分担するのが最適なのではないか?と考えています。それぞれに役割を置き、ミッションを持ち、チームメンバーと連携しながらプロセスを生み出していきます。

(参考:マネジメントをみんなでやるとはどういうことか? ー「垂直」と「水平」の分業)

ですが、最近ここには「プロセスマネジメント」もあると良さそうだなと感じています。コトが為されるスケジュールやルーティンがうまくいっているかを見る目線が必要だからです。この点は、仲間の探究をもとにしながら、引き続き探究していきます。

(参考1:組織が自分で変容するために何ができるか:組織変革のためのプロセスファシリテーション)

(参考2:「プロジェクトマネージャーって何が面白いの?」と問われて考えてみた)

職場風土を生み出す

マネジメントを役割分担することに加えて必要なのが、マネジメント領域を連動させていくチームワークです。このチームワークにおいて、なによりも遊び心と軽やかさが大切であると感じています。

とりわけ注目しているのが「ウソ」を活用する演劇的なコミュニケーションのあり方です。健全な「ウソ」を用いた創作的活動は、問題をしかめつらで睨みつけるよりも、多様なものの見方のなかからひらめきをうみ、それがケアにつながる場合があるのです。

(参考:「ウソ」から生まれるプレイフルアプローチ)

たとえば、「当事者研究」と呼ばれる、精神障害や依存症などの困難を持つ当事者やその家族が、自分たちの生きにくさについて研究し、対処法や生き方を探る取り組みがあります。こうした場では、自分のいきにくさを妖怪に喩えて演劇にして共有するといった遊びが行われているといいます。

月に1回のチーム全体のロングミーティングを組み、こうした遊び心ある場をつくることでケアが生まれ元気になる時間をつくれると、マネジメントの連携は密になっていくと感じます。

しかし、こうして遊べるのも手堅いプロセスあってこそ。やっぱりプロセスマネジメントが大事なんじゃないかという気持ちがふくらみますね。

おわりに:探究に参加してくれる仲間へ

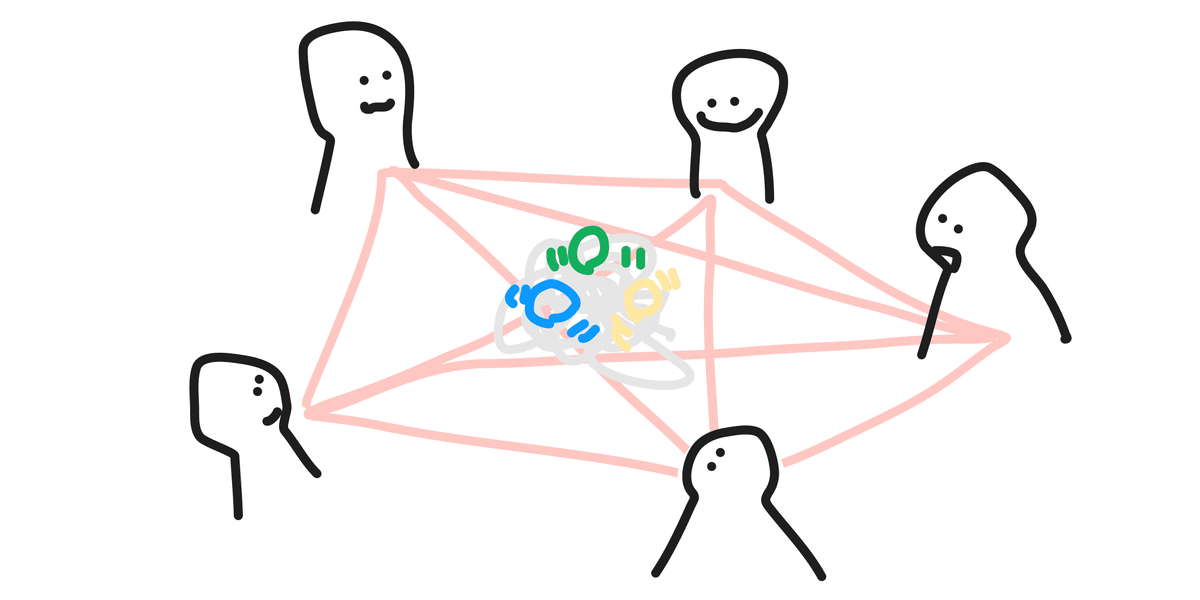

なんかめちゃくちゃ適当なことを言いますが、「ピア・マネジメント」といっているものからは、「遊び心でつながったネットワークの上に、さまざまな問題を転がしながら解消しつづけていく営み」としてイメージしています。

というように、この「ピア・マネジメント」というコンセプトは、まだまだ完成形ではありません。それでも、この探究に共感し、一緒に実践していく仲間が少しずつ増えてきました。職場のケアを分担し、笑いや遊びを取り入れる仕組みが、ぼくたちのチームにも新しい風を吹き込みつつあるように感じています。

これを読んだみなさんのチームでも、そんな取り組みを始めていただき、感想やアイデアを共有していただけたら嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!