後編:消滅可能性都市から、これからの街づくりを考える──NTT US総研と九州大学・末光研究室の共同研究を振り返る

2023年度、NTTアーバンソリューションズ総合研究所(以下、NTT US総研)は九州大学が運営する教育プログラム「BeCAT」の枠組みの中で九州大学末光弘和研究室と「北海道にある都市(当別町)を対象に『人口2万人以下の都市像、縮退時代の都市の在り方をハード・ソフトの両面から検討する』」という共同研究に取り組みました。共同研究では、調査から始まり、分析を踏まえ、提案を検討し、最後は共同研究の成果をまとめた冊子を持って実際に当別町でプレゼンをしました。

本記事では、末光弘和さんと共同研究を振り返ります。

後編では、共同研究の骨子となった「人口2万人以下の都市」にフォーカスする理由や提案の内容について末光さんにお伺いしました。前編はこちら。

プロフィール

末光弘和(建築家、SUEP.共同主宰、九州大学大学院人間環境学研究院 准教授)

「人口2万人以下の都市」が日本の最先端になる?

──後編では、共同研究の具体的な内容についてお聞きしていきたいと思います。前編でも触れたように、今回の共同研究では、北海道にある人口2万人以下の都市(当別町)をモデルに縮退時代の都市の在り方をハード・ソフトの両面から検討しています。

なぜ縮退する都市にフォーカスすることにしたのでしょうか。

末光弘和(以下、末光)

日本にある市町村の47%が人口2万人以下で、2045年には、そこからさらに人口が半減すると言われています。

また、高度経済成長期につくられた道路、トンネル、 鉄道などのインフラはそろそろ更新の時期を迎えると言われていて、「少なくなっていく人口で過去につくった大きなインフラを支えられるか」という問題が生まれてきます。そうすると、おそらくインフラを切り捨てせざるを得ない状況になるはずです。土地が広大で、まち同士をインフラで繋がざるを得ない北海道は顕著ですよね。

その時に、何も考えずに場当たり的に切り捨てるのではなく「引き算の仕方をデザインすること」で、また新しい未来の可能性が生まれてくるのではないかと考えているんです。それは右肩上がりに成長する未来とはちょっと違う未来ですけど。

そうした未来を考えるモデルとして、これから増加する「人口2万人以下の都市」を対象にしてロールモデルを示すことができると、うまくいけば日本社会を救える可能性まであるのではないかと考えて、今回の共同研究のテーマを決めていきました。

──縮減していく都市が、逆に日本社会の最先端になる可能性があるということですね。

末光

そうですね。ちょっと話が飛んでしまうかもしれないですが、自身の設計事務所で携わっているまちが縮退していく都市だったので、タイムリーな話題であったという事情もあります。

現在、プロポーザルで採択され、静岡県の下田市で市庁舎の設計をしているのですが、下田市も人口が2023年時点で既に2万人を下回るまちなんです。

私が採択されたプロポーザルとは別に、数年前に市庁舎のプロポーザルがあり、一度はある業者が採択されてプロジェクトが進んでいたそうです。

その時は市庁舎を新築する予定で、現在より大きな予算規模で進んでいたのですが、入札不調で検討し直しになりました。そこから、新しい市長になったタイミングで、「0から建設するのではなく、まちにある既存のリソースを活用すること」が決められ、廃校になった古い中学校を市庁舎として転用するために新しくプロポーザルが実施され、そのプロポーザルに我々が参加しました。

──末光さんは実際に縮減していく都市との関わりが既にあったということなんですね。プロポーザルの経緯も「少なくなっていく人口でインフラが支えられるのか」という問題と関連するエピソードですね。プロポーザルではどんな提案をしたのでしょうか?

末光

ほかの提案では旧校舎のみ活用する提案が多かったのですが、我々の提案では、旧校舎だけでなく旧体育館も活用することでイニシャルコストを約2億円削減できることを提案しました。だんだん人口が減ってきたら、まずは旧校舎を壊す。そうすると、面積は減るのですが人口規模に対してはちょうど良くなりますよね。さらに人口が減ってきたら、今度は旧体育館を壊す。そうすると、最終的には新築だけが残るという提案です。将来に対するストーリーを描いて、それに対して減築を行っていく前提で設計する提案をしたんです。

現在はデジタル化が進んでいるので執務面積あたりの必要な職員数は将来的に減っていくはずです。なので、人口に対して大きな面積を抱え続ける必要はないのではないか。そうした時間軸での社会の変化を考慮した上で提案をしました。

末光

前編でも話しましたが、これからの社会に重要なのは「時間の概念」を持つことだと思います。時間の流れを踏まえて物事を考えると「自分だけ儲かった」「その時だけ儲かった」でうまくいくわけがない。時間の流れの中で色々なことが淘汰されていくので、その中で重要なことを見極めるのが持続可能性を生み出すために必要な行為だと考えているんです。

──なるほど。

末光

プロポーザルの審査委員には建築計画学の先生がいたのですが「建築計画学には時間軸が足りない」と偉そうなことをプレゼンしました(笑)

建築計画学は20世紀の「どんどん建物を増やせ」「建築ってこうあるべきだよね」という需要や思想から生まれましたが、そんな理想的な状況は続くはずがありません。とくに下田市や当別町のような切羽詰まった地方都市は、現在の理想だけでなく、リソースが尻すぼみになりそうな未来まで想定して考えていくべきだと思うんです。

──時間による変化をあらかじめ考慮するべきということですね。

末光

「小さいから持続できない」「大きいから持続できる」ではなく、持続可能性とは「バランス」だと考えています。

人間は年を取ってくると運動量が減ると言われていますが、食べる量が若い頃と一緒だと、カロリーが消費できずにどんどん太ってしまいますよね。年齢を重ねた分食べる量も減らせばバランスを取って体型を保つことができる。まちも一緒で、変化に対してバランスさえ取れれば小さくても持続できると思うんです。

今後、日本はリソースが減ってくることは間違いない。人は減るし、税収も減る。そういう状況で、施設の老朽化はどんどん進んでいく。その中で、どこにリソースを集中的に投下していくのかを考えるのはより重要になっていきます。 方法次第では強みを伸ばしたり、持続可能性を生み出したりできると思っているので、なるべく早いタイミングでその道筋を提示するのが重要だと思っています。

そう考えると、「リソースが減っていく中でのポジティブなリソースの使い方」を探ったのが今回のNTT US総研さんとの共同研究だったのではないかと思っています。減っていくことをプラスに捉える練習というか。減ってるからこそ「一点投資して生き延びよう」とか「プラスに捉えて価値に変えていこう」と思考の転換をして、小さくても持続できるバランスを考えることが、消滅可能性都市を持続可能な都市へ変えるために必要なことなのだと思います。

まちのネットワークを構築する

──今回の共同研究の提案でも、校舎の再利用が骨子になっていますね。

末光

学校を再利用するだけではなくて、点在する公共施設を縮退していくまちの街づくりの骨格となる場所にしていこう、という点がこの提案の一番の根っこです。再利用する学校はその骨格として機能するいくつかの拠点の内のひとつですね。

新しい拠点をどんどん建てていくのと並行して鉄道や道路のような既存のインフラも維持するのは、縮退するまちの体力では難しいはずです。なので既存のリソースの活用を考える必要があります。すると、まずは公共施設が思いつきます。そして、公共施設は、一定の間隔に建設されているので、それらを再利用して繋いでいったら、自ずとまちの骨格になっていく。

新築するよりも少ないお金で再利用できるし、なおかつまちの人々にとっても馴染みがあります。「すごいおしゃれな新しい庁舎ができました」と言っても、結局のところ用がない限り市民は行かないですよね。でも「かつて通っていた学校が庁舎になりました」と言われると、 行ってくれる可能性がある。既存リソースの再活用は、ハード面でコストが抑えられること以上に「場所に対する記憶を継承する」という価値を持っているのではないかと思うんです。

──公共施設がまちの骨格になることで場所の記憶を引き継ぎつつ、点在する拠点と既存のインフラを組みあわせるとまちの骨格ができる、という提案ですね。

末光

さらにソフト面の試みとして、拠点間にモビリティを走らせることでネットワーク型の都市とすることを提案しています。将来的にはこのモビリティが自動運転になると良いなと思っています。

まとめると、今回の提案では、拠点ごとにモビリティのステーションを設置し、これらを繋いだネットワークを中心にまちを維持していく全体ビジョンを立ち上げたんです。

──かなり現実的に考えられているのですね。

末光

高齢者の行動範囲って、実際には鉄道に乗らなくても、身近なスーパーや病院に行くくらいで済むことが多いですよね。そう考えると、よりきめ細やかに移動ができて維持管理費も低い自動運転車にシフトしていくのではないかと思うんです。

──なるほど。それでモビリティに着目するという提案になったんですね。

末光

そうですね。また、再利用する学校にはもともと中庭があったのですが、そこに大きな屋根を架けて全天候型の室内広場をつくっています。北海道は雪が深いので冬はまちに行っても外に人がいない。なので、雪が降ってもみんなが集まれる場所が重要なのではないかと考えました。そこにモビリティが来るようにすると集える拠点になっていくのではないかと。

末光

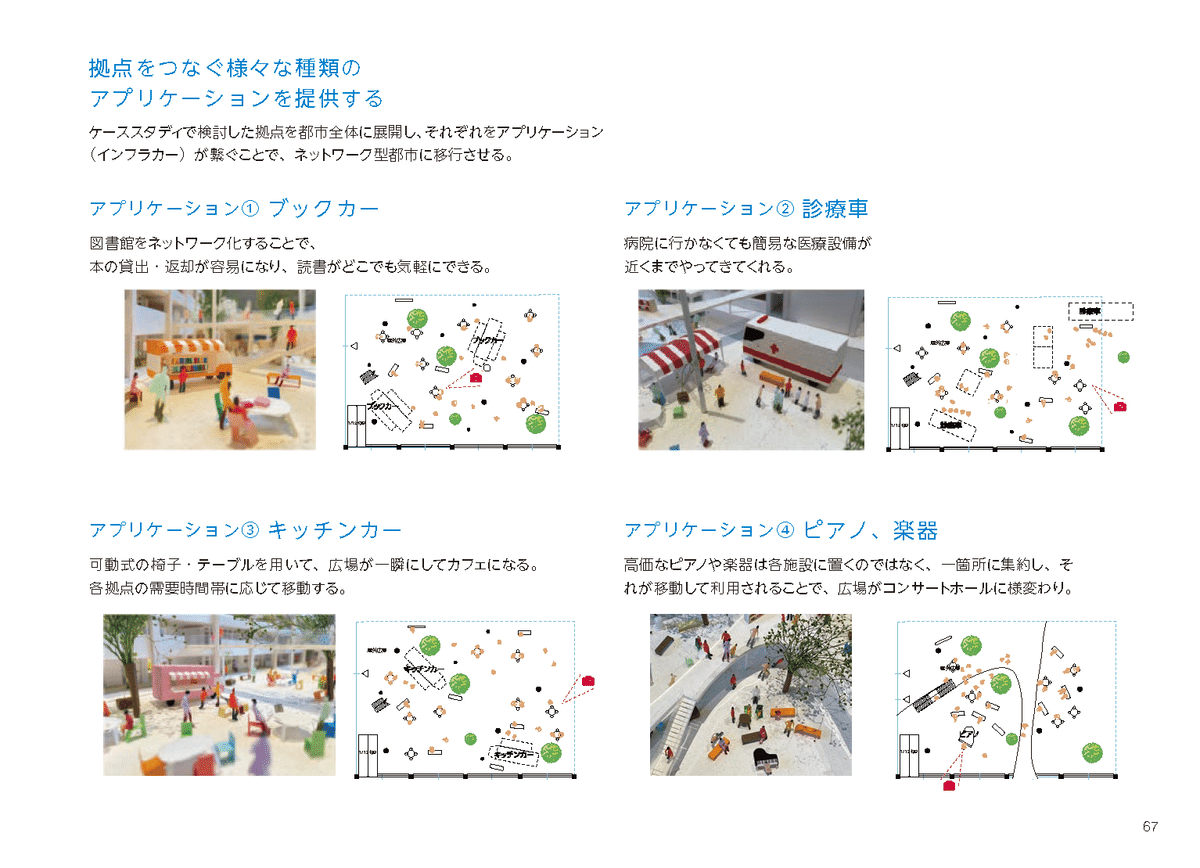

さらに、モビリティはただ人を運ぶのではなく、サービスを運ぶ「インフラカー」という仕組みを考えました。

今までは行政機能がまちのどこかにあって、そこに行ってサービスを受けるだけでした。しかし、この提案では、ネットワークの拠点となる全天候型の広場にモビリティがやってきて、サービスを受けられるようになります。例えば、ブックカーが来たら図書館になって、診療カーが来たら病院に、キッチンカーが来たらカフェになるし、コンサートホールにもなります。名前がない広場があって、そこにサービスをジョイントすることによって機能を持たせていくというのがこの提案のひとつの売りです。

末光

これまでは、コンサートホールや病院が求められた時にそれぞれの建物を何十億もかけて建設するということをしていたと思います。そうではなく、色々なサービスを兼ねられる拠点にすると、コストも低くなりますし、もしかしたらサービスを掛け合わせられることで、今まで以上のサービスを受けられる可能性も出てくるのではないかと思うんです。

──バランスが大事という話と繋がると思いますが、集約と分散のバランスがうまく考えられてるなと感じました。

集約から分散へ、という価値観の転換ができるかどうかが、今後の各自治体にとっても大きな判断になりそうですね。

「まちに関わり続ける」建築家へ

──今回は街づくり全体の提案でしたが、建築家である末光さんの視点から見て、都市が縮退していく中での建築家の役割はどのようになっていくと考えていますか。

末光

建築って、本来は色々なことを考える学問、職業でもあるんですよね。ただ社会に出ると、セクショナリズム的に「部分」を考えてしまうようになってしまいます。

建築家は本来全体を考える存在なので、街づくりにおいてどこのツボを押すとまち全体にとっても良いのかというビジョンを提示できる存在になれると面白いと思うんですけどね。建築家が、「引き算」をする時のアドバイザーになれると、もっとまちに関われるのではないかと思います。

建築に関わる方はみなさん同じ思いだと思っているのですが、大きな災害が起きた時に、建築家が現地に行くと「営業に来たのか」みたいな雰囲気になります。受け入れられない要因のひとつは、資本主義の中で、お金を使ってほかの建物と差別化するという論理で建築家が動いているというイメージが足かせになっているからでしょうね。

建築家の知見は縮退する社会や被災した地域でこそ活かしていくべきだと思っています。もっと我々がまちにとって役に立つことができる存在だと思ってもらえるような関係性を持つべきなんだろうなと思います。

──建築家がまち全体に関わるようになっていくと良いということですね。

末光

建築家が関わることで「コストが何%減りました」とか「利益が出るようになりました」となったら、その業績に対していくらかの割合で報酬を得るという仕組みも考えられると思うんです。

もしかしたら、Jリーグのようにフランチャイズ形式で、地域に根付いた活動を行うようにして「何年か関わり続けたら評価される」という風になる方が健全かもしれないですね。

──今回の「人口2万人以下の都市」という対象は普遍的なものとして設定されていると思うので、自治体ごとに個別の課題はあるにせよ、今回の提案をほかのまちにも展開できるのかなと感じました。そうした汎用性のある提案を建築家が行っていくのも重要になっていきそうですね。

(2024年9月17日収録)

編集後記

街づくりを考えるシンクタンク・コンサルにとって、国全体の課題である人口減少、経済停滞に悩む地域の活性化、地方創生は大命題だと考えています。

前編の冒頭でも述べたように、大都市に比べて、課題への切迫度、組織間の横連携と推進のスピード感において、街づくりは小規模の自治体から考えることが、ひとつの解であり、具体的なプロジェクトに落とし込むイメージをすることが重要と考えていました。われわれの考えていることを第三者視点、評価をしてもらいつつ、価値観を同じくし、一緒に考えてもらえる共同研究者の存在はとても有益でした。

NTTアーバンソリューションズ総合研究所として、初の共同研究で、スタート時から確固たるゴールイメージはなく、まちの課題に対して、具体的な現象を設定、結果(効果)の想定、仮説から目標設定し、街づくりへの具体的施策を客観的な手法を用い結果へ導く、シナリオのケーススタディを行うことをゴールイメージとしていただけだったので、相互提案しながらのまさに「共同(協働)研究」となったと感じています。(今中)

聞き手:春口滉平

構成・編集:福田晃司

編集補助:春口滉平、小野寺諒朔

デザイン:綱島卓也