何も語っていない『シャイニング』について

絵・文 牛島弟

『シャイニング』(監:スタンリー・キューブリック 80年米)は北米公開版(143分)をぜひ見てほしい。ジャック一家がオーバールック・ホテルに車で向かう冒頭のシーン。上空からヘリで空撮をしているのだが、そのヘリの影がはっきりと見えるからだ。「な〜にが完璧主義者だよ。ヘリの影が丸見えじゃね〜か。」と見るたびにツッコミを入れたくなってしまう(短縮版を確認してみると、影が何もなかったかのように消されているので、この監督にしては珍しい単純なミスを見逃さないほしい)。

ウェンディと小児科医?の会話シーンも特にオススメだ。ウェンディがソファに座りながら、ダニーの症状や、夫の暴力的な傾向をあけすけなく、半笑いで喋りながら、タバコを震えながらふかす姿は、意図していない(でもこれも計算していたのかもしれないが)恐怖に満ちている。ここで説明されているのはダニーの独特な特徴だが、それよりもウェンディ=シェリー・デュバルの(散々言われている)薄気味悪さが強調されている。

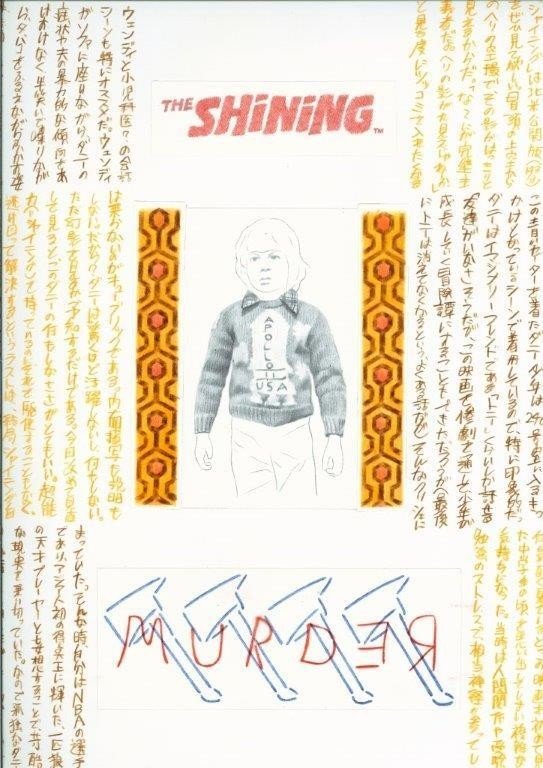

この青いセーターを着たダニー少年は、237号室に入るきっかけとなっているシーンで着用しているので、特に印象的だ。ダニーはイマジナリーフレンドである「トニー」くらいしか友達がいなさそうだが、この映画を惨劇を通して孤独な少年が成長していく冒険譚にすることもできただろう(父親の襲撃から無事に逃れることができたダニーは逞しくなり、それまでとは打って変わって快活な少年として成長、それ以降「トニー」と話すこともなくなった…というよくあるストーリー)。だが、そんなクリシェには乗らないのが、キューブリックである。内面描写も説明も一切を省いて、後はお客さんが頑張って想像してくださいと、委ねる(投げ出す?)この監督にとっては、そんな単純な物語には全く興味がないのだろう。だからなのか、ダニーは驚くほど活躍もしないし、何もしない。ただ幻影を見るか、予知をするだけである。今回改めて見直してみると、このダニーの何もしなささがとてもいい。超能力(シャイニング)を持っているのに、それを駆使することもなく、あげくにはただ逃げ回って解決するというラストは、結局シャイニングという能力自体にいったい何の意味があったのかを考えさせられて、面白い。設定自体をムシしてなし崩しにしてしまうのは、原作をズタズタに改変するこの監督の真骨頂だ。

何気なく見ていると、この映画を初めて見た中学生の頃を思い出してしまい、複雑な気持ちになった。当時は人間関係や受験勉強のストレスで相当、神経が参ってしまっていた。そんな時、自分はNBAの選手であり、アジア人初の得点王に輝いた、一匹狼の天才プレーヤーと自分を妄想することで、あの過酷な現実をなんとか乗り切っていた。なので孤独なダニー少年が「トニー」を見出した気持ちは痛いほど良くわかるのだ。

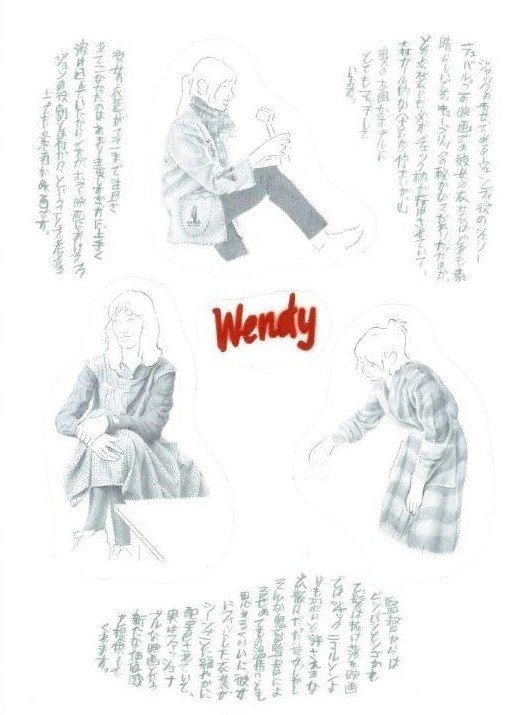

ジャックの妻であるウェンディ役のシェリー・デュバル。この映画での彼女の衣装はどれもチャーミングで素晴らしいものです。キューブリックの密かなこだわりだったのか、どの衣装にも必ずどこかでチェック柄がワンポイントで採用られていて、森ガール的な(もう古いか)佇まいが、山奥の古風なホテルにとてもマッチしています。

彼女の衣装がこれまで注目されてこなかったのが、本当に残念でならないですが、それはストーリー自体を邪魔することもなく、あまり主張しすぎずに、あくまで背景として溶け込んでいたからにホラー映画におけるファッションの役割とは何か?ということを考える上でも最適な映画だと思います。

監督からはビシバシシゴかれて、ストレスで髪は抜け落ち、映画ではジャック・ニコルソンよりも怖いと評されるなど、散々だった彼女。しかしそんな鬼畜監督のせめてもの温情?とも思えるくらいに、彼女にフィットした衣装がシーンごとに細やかに配置されていて(売れない小説家という設定だから、身嗜みに無頓着なジャック・ニコルソンが全く代わり映えのしない服装なのに対して)、実はファッショナブルな映画という、新たな価値観を提供してくれます。

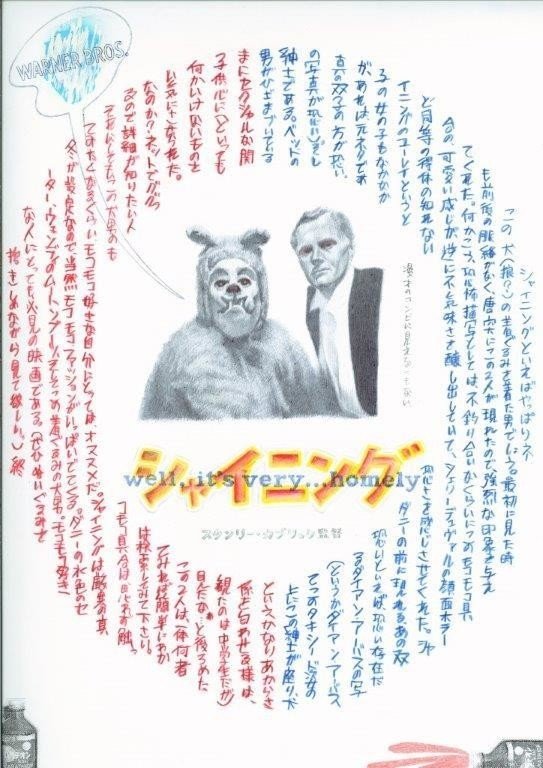

あとシャイニングといえばね!やっぱりこの犬(狼?)の着ぐるみを着た男でしょう!これを言いたいがためにシャイニングを引き摺り出してきたといっても過言ではない。自分にとっては、ジャック・ニコルソン、シェリー・デュバル、スキャットマン・クローザース(音楽家としてこの人はもっと評価されて欲しい)、そしてジョー・ターケル(ブレードランナー!)よりも、やっぱりこの犬男だ!最初に見た時も、何の前後の脈絡なく、唐突にこの2人(犬男と紳士)が現れたので、強烈な印象を与えてくれたものだ。何かこう、恐怖描写として不釣り合いなくらいに、このモコモコ具合の可愛い感じが(なんじゃこいつは!と最初の反応としては笑ってしまうが、次はゾクっとさせられる感じ)逆に不気味さを醸し出していて、シェリー・デュバルの顔面ホラーと同等の得体の知れない怖さを感じさせてくれた。シャイニングのユーレイというと、ダニーの前に現れる、あの双子の女の子の方が一つのアイコンとしても有名だし、あれはあれで怖いといえば怖い。でもあれは元ネタである、ダイアン・アーバスの写真の双子の方が怖い(というか彼女の写真が一番怖いかも)。とにかく、この笑いと恐怖のミックスというか、犬男の間抜け面が笑いを誘い、その後味としてほのかに漂ってくる怖さが、この場面を特別なものにしている。そんでもって犬男のお相手を務めるこのタキシード姿のダンディな紳士である。ベッドの上にこの紳士が座り、犬男が跪いているというこの構図は、かなりあからさまにセクシャルな関係を匂わせていて、子供心に(といってももう中学生だったが)何かいけないものを見たなぁ・・・と後ろめたい気にさせられたりもした(そういうことをする時は、部下に犬の着ぐるみを着せるワケね!)。それにしてもこの2人はいったい何者なのだろうか?答えは単純で、原作にちゃんと出てくるそうなので・・そこら辺の詳細が知りたい方は、ググってみれば簡単にわかるので検索してみてください。あとやはり最後に言っておかなきゃならないのは、この犬男のモコモコ具合だ。モコモコ好きな自分にとっては、本当に思わず触りたくなるくらいの、いいモコモコ加減だ。シャイニングは季節としては厳寒の真冬が舞台なので、当然いろいろなモコモコ素材が出てくる。紹介したダニーの水色のセーターや、ウェンディのムートンブーツ、スキャットマン・クローザースの分厚いコート、そして極め付けのこの着ぐるみの犬男。モコモコ好きな人にとっても必見の映画である(再見する予定がある人は、ぜひぬいぐるみを抱きしめながら見てほしい)。

牛島兄の観た「モコモコ」シャイニング

映画に関しては弟のほうが早熟で、彼は中学生になったくらいからキューブリックの映画や『ブレードランナー』に熱狂していた。

その頃親の仕事の都合で彼はドイツにおり、僕は日本で一人暮らしをして高校に通っていた。弟によれば、ドイツの日本人中学の美術教師がちょっと変わった人で、授業で『ブレードランナー』を見させられたらしい。それが大きなきっかけだったと。

夏休みにはドイツにいる家族のとこへ行ったが、その際に彼に頼まれてキューブリック映画のVHSボックス(そう、VHSの最後の時代だった)を買って持って行った記憶がある。

すげえかさばったよなー、あれ。

自然と僕も一緒に観たが、『時計仕掛け』や『2001年』にはすげえ!超クール!となったけどこの『シャイニング』はなんか変な映画だなーくらいだったと思う。

血の津波エレベーターやステディカムの映像とか、すげーと思う部分はもちろんたくさんあるんだけど、映画としては何なんだ?という感じだった。いろいろ、深読みしたりするのが楽しいのだろうが。ちなみに弟は当時から冒頭の空撮で映り込むヘリの影に異様に執着していたのを覚えている。

今回弟のいう「モコモコ」具合が気になって見返してみた。なるほど、この視点はなかった。たしかにモコモコしている。なんとなく高円寺のアメカジ古着屋の中にいるような気分になって、そういう店特有の匂いまで鼻の中によみがえってくる。

弟のいう「森ガール」なウエンディの服装(森ガールがよくわかっていないので何とも言えない)だが、これは日本でいう「ヘビーデューティー」スタイルだろう。70年代に日本のPOPEYEやメンズクラブなどのファッション雑誌が牽引した、登山などのアウトドアブランドやワークウェアを街でおしゃれとして着るスタイルである。小林泰彦の「ヘビーデューティーの本」が77年発刊、映画は80年公開。

弟は「無頓着」と評するがこうして見てみると主人公のジャック・ニコルソン演じるお父さんの恰好も、ホテル管理人だけあってまさにヘビーデューティーの教科書である。特にクライマックスの有名な斧を持って家族を殺そうとするくだりは、チェックのシャツ(マクレガーかな)にワインレッドのコーデュロイのジャケット(エレベーターから溢れてきた血の色のようだ)に、まさに模範的なヘビーデューティースタイル with 斧で大ブレイクしている。

前半のまだ正気の時に、ベッドで寝坊しているときに着ているTシャツもよい。調べてみたら、ジャック・ニコルソン父さんが失業する前に教師をしていた予備校のTシャツということみたいだ。これ、実は友達の友達が複製Tシャツを作ったのを譲ってもらい愛着している。あまり映画に愛着はないわりにこのTシャツには飛びついたのは、無意識のうちにこの映画の隠れたヘビーデューティースタイルに魅力を感じていたのだろか。

まあこのヘビーデューティーというスタイルは、アメリカ人があくまで実用として身に着けているものにしびれた日本人たちがおしゃれとして提唱したものなので、この映画におけるそれもあくまでファッションでなく実用なのだ(弟が「無頓着」と評するのは間違いではない)。それが「あ、ほんとにアメリカ人ってふつうにこういう服着るのね」というのがわかって楽しい。雪の中のホテルでおっさんが狂っていくだけの映画だと思っていたから、この視点は今までまったくなかった。

弟が書いたように、この映画は鬼監督キューブリックの撮影中のパワハラ・モラハラ(特にウエンディ役のシェリー・デュバルに対して・・)がさく裂していたようで、ひとつのカットに異様な数のテイクを重ねたのは有名だ。

映画の現場自体がとてつもなく「ヘビーデューティー」だったといえるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?