隠岐島はいいぞ(原題: 今年行った離島を振り返る2024)

ご無沙汰しております。うるくとと申します。

年に1回しか書かないことで著名になりつつある私のnoteですが、懲りずに今年も書こうと思います。

そしてこちらも昨年に引き続き、生物学類アドカレに参加しております。

【生物学類アドベントカレンダー】

私は毎週火曜更新にしました。なかなか無謀ですが、できるのか?

【前日の記事はこちら】

生物学類では珍しいマス研の後輩の記事です。マス研、幽霊化しててごめんなさい……。

ではでは前置きはこの程度にして、本題の方に入ってまいりましょう。

隠岐島はいいぞ(原題: 今年行った離島を振り返る2024)

さて、なぜ今日の記事はこのタイトルなのでしょうか?

私は菌類に主な興味を持っており、(離島に限らず)各地へフィールドワークをしに行くことが度々あります。

その中で、特に今年は新たに訪れた離島が2つあったため、せっかくなので総集編としてまとめてご紹介してみよう、と思い立ったのが、この記事の発端です(それゆえの原題)。

また、私が今年訪れたのは隠岐(島後)・石垣島・八丈島の3か所なのですが、どこもいわゆる「生物屋」があまり訪れることのない島が多いかと思います(特に隠岐)。

また、いずれの島も生物だけではなく、独特の美しく豊かな景観や食、文化があり、普通の旅行先としても最高です。

だからこそ、ここで皆さんにマイナー(と言うとここで紹介した島々の関係者の方には失礼ですが)離島の良さをお伝えしなくては!と思い、筆を執った次第です。

しかし悲しいかな、私の時間と意思が及ばず、訪れたすべての島をご紹介することが叶いませんでした。

そこで、私が今年行った中でも一番印象に残っている島、隠岐をご紹介することに相成ったわけであります。

生物屋よ、西表や奄美もいいけどマイナー離島もいいぞ!(最近は規制も厳しいしね)

ということで、さっそく隠岐の紹介に入っていきましょう。

隠岐へ行こう

私が今年訪れた島を語るのであれば必ず外せない島、それが隠岐です。

何しろ3月と7月の二回、合計3週間弱も滞在しましたから。

さて、皆さんは隠岐に対してどのようなイメージがあるでしょう?

流刑地?後鳥羽天皇?後醍醐天皇?

その程度の印象なのではないでしょうか。というか、流刑地という印象しかないかも友人から隠岐調査の話を持ち掛けられる前は、私もそれくらいの知識しかありませんでした。

そう、そもそも私が隠岐を訪れたのは、友人が始めた、隠岐で自然調査をするぞ!というプロジェクトに声をかけられたのがきっかけでした。

(私が専門とする)菌類についてはどうなのかな?と思って文献調査をしたところあら不思議、隠岐からはほとんど報告がないということに気づき愕然。

これは千載一遇のチャンスかも!ということで、参加を決定したわけでした。

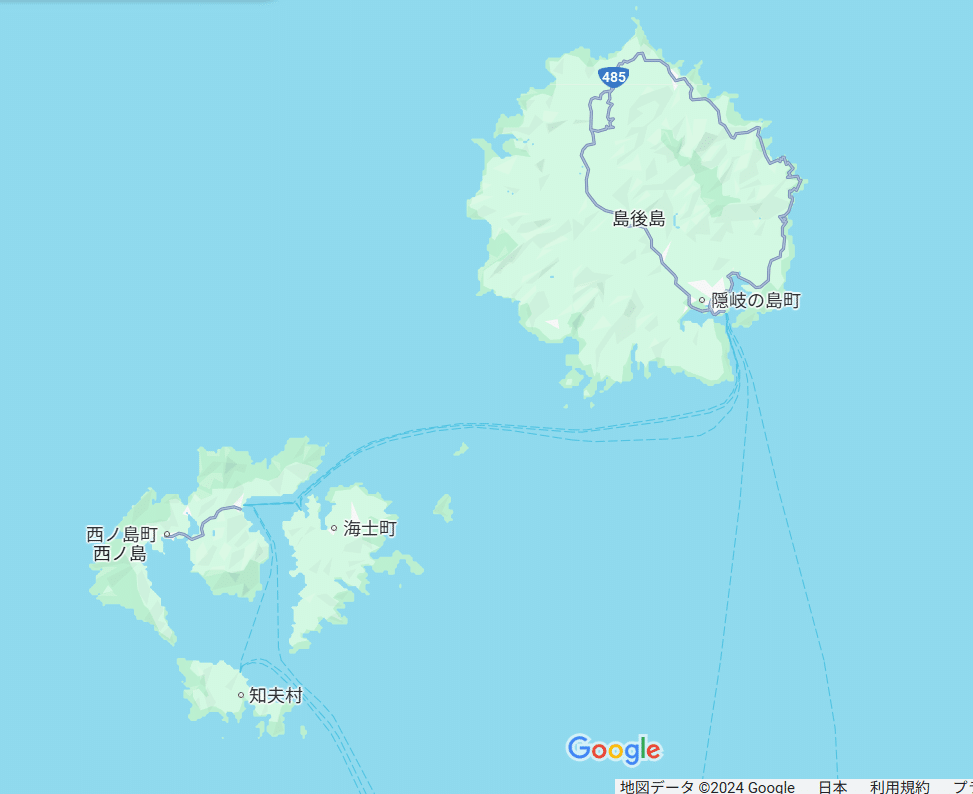

さて、ここまで隠岐、隠岐と言っていますが、実は隠岐は隠岐諸島と呼ばれる複数の島々からなる地域であります。

そして、その中でも最大の面積を誇るのが今回の目的地、島後(隠岐の島町)です。

Google Mapより引用

そんな隠岐へ、本州から向かう交通手段は、大きく2つあります。

境港(七類港)-隠岐(西郷港)を結ぶフェリーに乗る方法。

伊丹空港-隠岐空港/出雲空港-隠岐空港を結ぶ飛行機に乗る方法。

今回は、調査用の荷物が多いのもあって、フェリーで向かうことに決まりました。帰省のときにわざわざフェリーを使うくらいにはおふね大好きマンなので、これにはニッコリ。

また、いずれの交通手段を使うにせよ、関東から行く場合は境港/伊丹空港/出雲空港まで何らかの別の交通手段で行かなくてはなりません。

境港まで向かうために我々がとった交通手段、それがこれだ!

鬼の長距離運転(12時間弱)。

なにぶん貧しい学生ですので、現地で借りるレンタカー代を浮かせるために、調査メンバーの自家用車で行くことになりました。

私を含めた免許持ち3人で交替しつつ、つくばから境港まで深夜の高速を走り抜けます。道中もいろいろありましたが、本題からそれるので割愛。

そんなこんなで2回とも無事に早朝には七類港に着き、フェリーに乗れました。

七類港から隠岐までは3時間ほどです。二等船室の床で寝ていたらあっという間に着きます。というか、日本海ゆえに割と揺れるので、寝てないと酔います(特に冬~春)。

隠岐のここがいい!

さて、そんな苦労を経て到着した隠岐ですが、なにが素晴らしいのでしょうか?ここでは、私が訪れて感じた、隠岐の個人的推しポイントを紹介します。

魚が安く、なんなら釣れるし、おいしい

何を隠そう隠岐、実は「釣り人の聖地」として知られているようです。船に乗らずとも、港の岸壁から大きなヒラマサやアオリイカが釣れるのだとか。

我々のような素人かつ、めちゃくちゃいい加減な仕掛けでもカサゴやベラ類がたくさん釣れます。

たくさん釣れたら唐揚げやアクアパッツァにでもしましょう。晩御飯代が浮きます。やったね。

また、スーパーでも新鮮な魚がかなり安く売られていますので、買わない手はありません!とくにブリやイサキ、マダイ、イカが安くて美味しかった印象です。

さらに、飲食店に行けば、少し値は張るもののもっと隠岐の海産物の神髄が知れます。居酒屋さんでいただいた白バイ貝(標準和名エッチュウバイ)のフライと、岩ガキは本当に美味しかったです。美味しすぎて一瞬で食べ尽くしたので写真なし。また食べたくなってきました……。

お酒もおいしい

食事の話をしたので、おいしい食事には欠かせないおいしいお酒の話もします。島後には隠岐酒造さんという酒蔵があり、隠岐独自のお酒を造られています。

隠岐酒造さんが造っている日本酒の銘柄がこの「隠岐誉」。純米酒・吟醸・大吟醸に加えて、島内では生酒も購入できます。生酒はめちゃおいしいのでおすすめ。

また、隠岐酒造さんは日本酒だけでなく焼酎も造られており、とりわけここで紹介したいのが隠岐独自の焼酎、「海藻焼酎」です。

海藻焼酎?なんだそれ?と思われる方も多いと思いますが、文字通り海藻とお米で造った焼酎とのことで、一口飲めば口の中に広がる芳醇な磯の香りと喉にカッとくるアルコールの爽やかさがあり、これはまさに「海藻焼酎」だ……と納得すること間違いなし。

アオサのような品の良い香のある海藻焼酎、隠岐産のお魚のお造りと合わせると間違いのない優勝があります。ぜひ一度は飲んでいただきたい!

牛突き行事

島後には、なんと日本でも珍しい闘牛文化があります。その起源は、隠岐に配流された後鳥羽上皇を慰めるために始めたものに遡れるのだとか。現在でも年に3回正式な戦い(本場所)が開催されているようです。

またわざわざ見に行かなくとも、車で島内を移動していると各集落にある闘牛場や闘牛用の牛の姿をよく見かけることがあり、地域に根付いた文化なのが実感できます。

景観 is beautiful

島内での移動といえば、車窓に広がる景色もまた魅力があります。

島後最大の集落である西郷をはじめとした島後の各集落には、日本海独特の潮位差の少なさが反映された海水面と近接する街並みが見られ、とても趣き深いです。私がこういう景色を好きすぎるというのはあるかもしれませんが。

また、隠岐はジオパークにも登録されており、独特の地学的成因を由来とした奇岩・奇景も(特に海岸近くに)多く存在しています。一番有名なのはローソク岩でしょうか。ローソク岩ほど有名な場所に行かなくても、島の周りをぐるっと一周するだけで絶景が堪能できます。

森もいいぞ!

ここまで、どちらかといえば海を中心にして話をしてきましたが、そもそも私が隠岐を訪れた目的は菌類相の調査ですので、森の方の話もいたしましょう。

隠岐の森については、植生図を眺めつつ行った事前の下調べからも良さそうだなとは感じていましたが、いざ訪れてみると想像以上でした。

特に、島後は標高差が結構ある(最高峰の大満寺山は607m)ことから、標高に応じて異なる樹種の垂直分布が見られ、狭い島の中に多様な植生を見ることができるというのがナイスな点。

このように顕著な垂直分布が見られる点や、在来系統のスギが優占する点を見ていると、島後は「日本海の屋久島」とも呼べるのではないかと思ってしまいます。

私が調査した地点で見ると、標高が低い順にスダジイ林-アカマツ・ミズナラ混交林-カツラ・サワグルミ混交林というような植生の構造が見られました。

スダジイ林は隠岐国分寺の社寺林などに大規模なものが見られ、スダジイ自体が低標高域の広葉樹としてかなり優占している印象を受けました。

アカマツは(おそらく)植林由来のものが中標高域にかなり分布しています。

本州では松枯れにより大規模なアカマツ林はほとんど見られなくなってしまいましたが、隠岐にはまだマツノザイセンチュウが侵入していないらしく、健全なアカマツ林が多数残存している様子。

宿泊した宿のご主人がマツタケが秋になるとよく取れると仰っていましたが、まさにマツタケが出るようなアカマツ林が残っています。

そのアカマツ林の遷移と共に侵入して混交林をなしているのが、ミズナラです。関東だとシラカシなどが多いですが、隠岐ではミズナラが主体のようで、だいぶ雰囲気が異なるのを感じます。

そして最後、カツラ・サワグルミ混交林です。島内でも極一部の高標高地にのみ分布し、ブナ帯に属するこの植生は、氷河期由来の依存的な集団である可能性がいくつかの研究から示唆されているようです。

前述したミズナラ、そしてスギ(在来系統)についても、隠岐が氷河期前後でレフュージアとなったという仮説が提唱されていますし、またここで紹介できなかった面白い植生(ヒメゴマツ林など)もあり、隠岐の森林植生にはまだまだ興味が尽きません。

意外と便利

隠岐の良いポイント、最後がこれです。よりによってそれかよ!というツッコミが入りそうですが、旅行するにしても調査で行くにしても、生活の利便性というのは結構大事じゃないですか?

島後には、スーパーは二軒あり、ドラッグストアやホームセンターはもちろん、百均もあるし、極めつけにはエディオンとヤマダ電機が1軒ずつあります。唯一の欠点はコンビニがないことくらいで、長期の滞在でも安心の充実っぷりです。

温泉も1軒、五箇という集落に割と本格的な温泉(隠岐温泉GOKA)があるので、温泉好きの私もニッコリ。

人も少ないので周りを気にせずのんびりできます。早春の調査で冷えた体を温めたり、真夏の調査でかいた汗を流すのにとても重宝しました。

さいごに

ここまで隠岐(島後)について色々と書いてきましたが、結局私は隠岐の何に惹かれたのでしょう?

その答えは、全体的に観光客が少なくのんびりした雰囲気があるという点があります。

「意外と便利」というのにも通じますが、観光の島というよりは、普通に島に住む人達の生活があり、そっちが中心の島という印象を受けます。

それゆえに、分かりやすい観光スポットがあるわけではないですが、知られざる美観や魅力的な文化があり、ハマる人にはハマる魅力があると思います。

ここで紹介したもの以外にも、島内の複数の神社で見られる言葉「若酢」の謎、西郷のドカ盛り定食屋さん、カメノテは意外と美味しい、ユーラシアを東西に跨いだ隔離分布をする海藻・クロキヅタなどなど、紹介しきれなかった様々な面白いトピックが隠岐にはあります。

次の旅行先に隠岐、いかがですか?