ぼくたち、たくさんの工夫してるんだよ!【ツユクサ】

こんにちは、うりぼうです。

いきなりですが、最近の口癖は「暑い」です。(-.-)

私がこどもの頃、夏といえば蝉を捕りに行ったり、川遊びをしたりして外を駆け回っていた記憶があります。

エアコンもつけてなかったし、授業中も下敷きで耐えられました。

けれど今の時代の子どもたちの夏はものすごく暑い!

外で遊ぼうものなら危険だろうな、と心配になります。

そんな暑さが続く中、みなさん体調崩されていませんか?

今回は、そんな暑い中に少しだけ涼しい気持ちにさせてくれる気がする、青い花の「ツユクサ」を紹介します。

どんな野草?

「ツユクサ」はご存知の方も多い野草かな、と思います。

ツユクサ科ツユクサ属の一年草で、畑のそばや、道ばたなどで目にする機会が多く、たまに溝の中に生えてたりします。

お花の時期は夏、ちょうど今頃なので見かける機会も多いのではないでしょうか^^

子どもの頃にこの青い花びらを揉んで、手に青がついたのを覚えています。

しかし何故に揉んだのか…

全く覚えていません^^;(色水を作ろうとしたのかも?)

私の職場では食堂に集まってお昼を食べるのですが、毎日決まってNHKニュースが流れています。

同じ時間に同じニュース番組を見ていると、毎年同じ季節に同じ地域ニュースが流れてきて、今年もそんな季節か、と感じることがあります。

関西では、7月の上旬に「草津青花紙作りを小学生が体験した」というニュースが今年も流れていました。(滋賀県の草津です。)

去年も流れていたので、毎年恒例の行事なのかもしれません^^

この「青花紙」、花の色素を紙に染め付けたものなのですが、何をするものかというと、友禅染めの下絵を描く絵の具にするそうです。

「紙なのに絵の具?!」

不思議ですが、イメージとしては水彩絵の具と同じような感じで、紙を濡らした時に出てくる青色を使うのだそう。

この青い色が水で脱色しやすい色素で、下絵にはちょうど良いのだそうです。

さて、なんでこんな話をしたのかというと、この「青花紙」を作るための材料の植物は「アオバナ」こと「大帽子花」というお花なのですが、これがじつは「ツユクサ」を改良してできたお花だそうです。

じつは先ほどの「青色が水で色落ちしやすいという特性」は「ツユクサ」の花びらが持っている特性なのです。

それを利用しようと考えたのですね。

先人たちのすごい知恵です^^

「アオバナ」の花の大きさは「ツユクサ」の2~3倍あるそう。

草津だけの栽培品種だそうで、まさに染物のために作られたお花なんですね。

「青花紙」を作るのに用いられる「アオバナ」は昼になると萎んでしまうので、朝早くから花びらの収穫作業が行われるそうです。

この特性も「ツユクサ」と同じです。

「ツユクサ」の花は朝から昼にかけて咲きますが、それ以降は萎んでしまいます。

その様子が儚いということ、また「ツユクサ」で染めた着物は色あせしやすいことなどから、儚い恋の歌など『万葉集』をはじめたくさん詠まれています。

本当に昔から身近にあった野草なのだな、と感じます。

「露草」の由来

『万葉集』に出てくる「ツユクサ」の呼び方の一つに「月草」というものがあります。

これは花弁によって色がつくから「着草」→「月草」になったと言われています。

このような「ツユクサ」の別名は他にもあって、帽子をかぶっているようだから「帽子草」、他にも「鈴虫草」「蜻蛉草」「蛍草」などもあります。

生薬の世界では「鴨跖草」として知られているそうで、もう本当に別名の多い植物のひとつです。

「青花紙」の用いられる「アオバナ」こと「大帽子花」は、この別名の「帽子花」から名付けられたのだろうと思います。

ところで、肝心の「ツユクサ」はなぜ「ツユクサ」となったのでしょう?

私は「ツユクサ」の漢字を知らなかったので、ずっと「梅雨」の時期に咲き始める花だから「梅雨草」だと思っていました。

秋前に見かけると、「あらあら季節を間違っちゃったのかな?」なんて思っていました。

ところがどっこい!

「ツユクサ」の「ツユ」は「❌梅雨」ではなく「⭕️露」であることを知りました。

由来には諸説あるのですが、その一つが「朝露を帯びて咲く花」だからだそう。

朝露が乾いてしまう昼過ぎには閉じてしまうので、このように命名されたそうです。

ところで、この朝露。

「本当の朝露」と「そうでない朝露」があるようです。

「そうでない朝露」…なにそれ?!

それは「ツユクサ」が自分で出した水分だったりします。

じつは「ツユクサ」は葉っぱの先端に水孔と呼ばれる、余分な水分を出す穴を持っているのです。

「朝露だな」と思っているのはツユクサが自ら出したものかもしれないわけです。

朝露に濡れて咲く「ツユクサ」は可憐な印象ですが、「その水滴自分で出したのかも」と思うと、たくましく生きてるんだな、という気分になります^^

ツユクサの葉にだけ水滴が!

これは水孔から出た水分かも??

受粉のテクニック!

じつは「ツユクサ」の花には蜜がありません。

花粉を虫(ハナアブなど)に食べにきてもい、そのタイミングで虫に花粉をつけてしまいます。

そして、別のツユクサのめしべまで運んでもらって受粉するのです。

ハナアブは、「ツユクサ」の中心にある目立つおしべを目指してやってきます。

ところがそのなんと「ツユクサ」はその背後から長い、たっぷり花粉のついたおしべをハナアブ君につけてしまうのです。

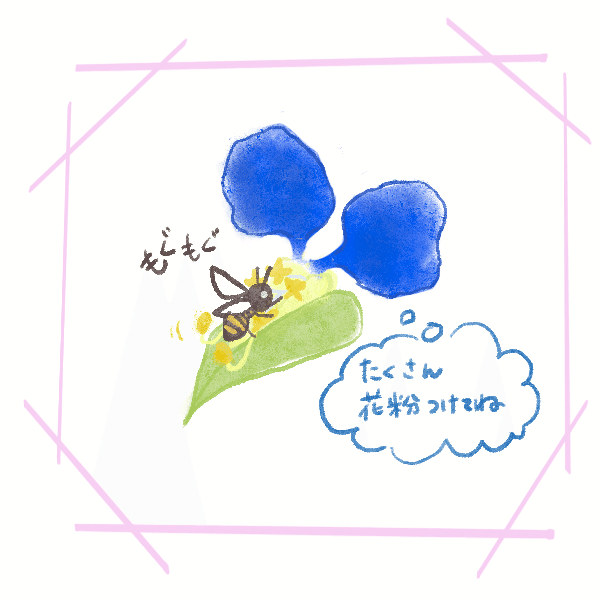

実際に見てみましょう!

まず、おしべ1(「X字形おしべ」と言われます)に誘われてハナアブ君がやってきます。

このおしべ1、一応花粉はあるのですが、この花粉では果実(種子)ができないとされています。

ハナアブ君を呼ぶための働きなのですね。

そのため「仮おしべ」、「飾りおしべ」などとも呼ばれるようです。

次にハナアブ君はおしべ2(「Y字形おしべ」と呼ばれます)に興味を示すようになります。

このおしべ2の花粉はちゃんと受粉し果実ができますので、これだけでももしかしたら問題ないのかもしれません。

しかし「ツユクサ」は、さらにおしべ2をモグモグしているハナアブ君の背後から、本命の花粉たっぷりおしべ3(「O字形おしべ」と呼ばれます)を「えいや!」とつけるのです。

文章ではわかりにくいので、脳内イメージをどうぞ^^;

(意外と「ツユクサ」って描くの難しい…)

ところで「ツユクサ」は昼には花が閉じてしまうとお話しました。

ハナアブ君に頼れる時間は少なく、もしかしたら来てもらえない日もあるでしょう。

そこで「ツユクサ」はさらにひと工夫しています。

花を閉じるときに「ツユクサ」はめしべとともに、おしべも内側に曲げてしまうのです。

そうすることで、自分で受粉してしまうのです。(「自家受粉」といいます。)

「ツユクサ」の工夫、すごいですね!

おわりに

今回は「ツユクサ」を紹介しました。

身近な植物だけに、色々なことで人と関わってきた「ツユクサ」。

本を読んだり、調べてみると、意外と色んな工夫をして子孫を残そうとしているのだな、と面白かったです。

ちなみに、「ツユクサ」の花びらは2枚だと思いがちですが、実は3枚です^^

じつは大きな二枚のちょうど真ん中下部に、もう一枚目立たない花びらがあります。

良かったら探してみてくださいね^^

まだまだ暑い夏が続きますが、体調に気を付けてくださいね。

長くなりましたが、最後まで読んいただいて、ありがとうございました。