uniba.jpリニューアル秘話 :vol.3 ユニバ株式会社 菊地玄摩さん&森淳さん インタビュー。「"Embodied Virtuality"ユニバが描く今と未来」(前編)

ユニバ株式会社(以下ユニバ)はコーポレートサイトuniba.jpを2022年5月末にリニューアルしました。

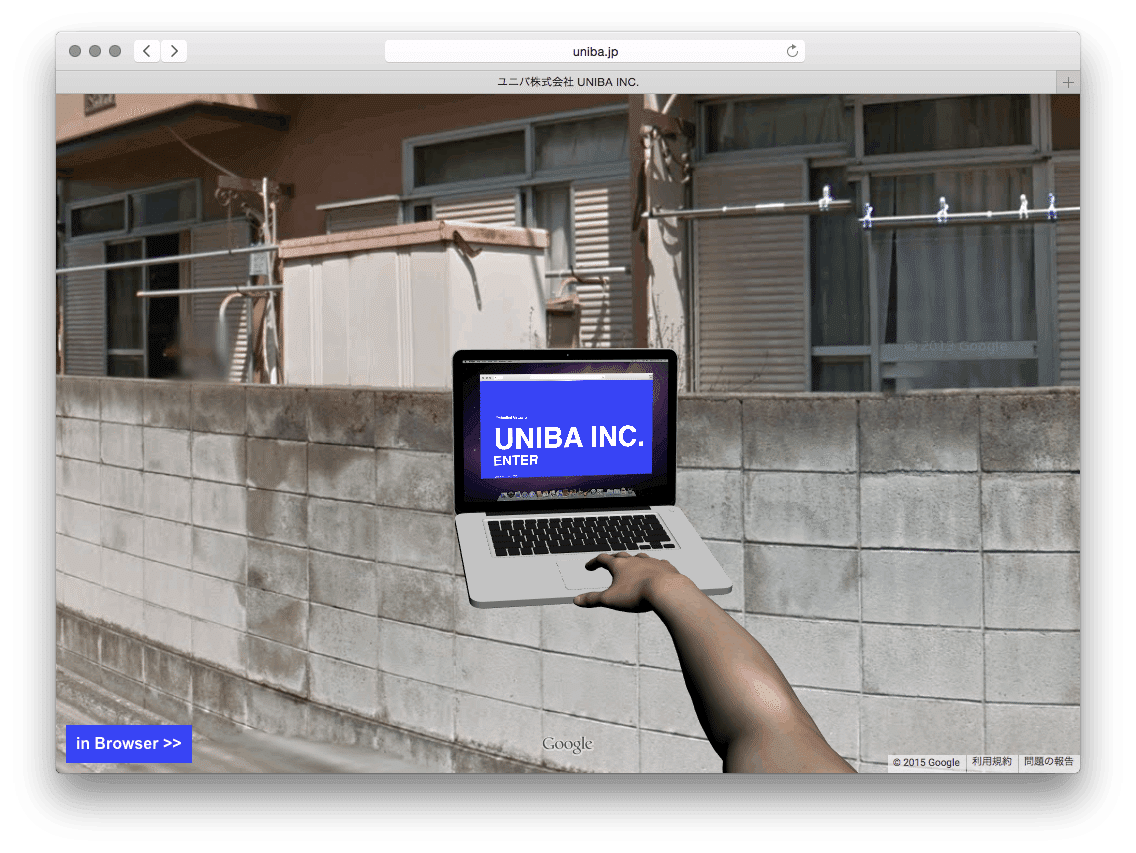

以前の記事、「日本一奇天烈なカオス会社 『ユニバ株式会社』に迫る」でもご紹介した弊社のコーポレートサイトは2022年の今、どのような経緯でリニューアルに至ったのか。サイト作成に関わった人物にインタビューを行いその背景に迫ります。

まだアクセスされていない方!まずは新しいuniba.jpを是非ご覧ください。

インタビューのおわりは、社内で今回のリニューアルを企画した代表の菊地玄摩さんと実装を担当されたエンジニアの森淳(以下MJ)さんです。

コーポレートサイトをアーティストの谷口さんやデザイナーの阿部さん、フロントエンドエンジニアの木村さんと、7年越しにリニューアルを企画した理由や、リニューアル後のuniba.jpへの思いなどを伺います。

2022年のユニバについて

ーお二人の社内での役割、担当される仕事内容について教えてください。

菊地:Circuit lab.というチームの活動をメインにしています。Circuit lab.はWebサイト、Webサービスのプロトタイプ、グラフィックなどを作っています。主に、今まであまり例のないような新しいプロジェクトや企画、会社などのお手伝いをしています。前例がないものを0から考えて最初の形にするところまでを頑張る、そういう仕事です。他には、ユニバの長期目標の提案をしたり、取締役の一人として株主との関係を築いたりしています。

MJ:ユニバ内の役割では役員とZ1というチームのサークルリードをしています。あまり役員っぽくないかもしれないですけど、福利厚生とか、組織内の諸々を考えたりしてます。Z1としてもお金の面を考えたり、仕事の引き合いにどう対処するかの指針を決めたり。あとは普通にエンジニアとして手を動かすみたいなことも時々してます。

7年越しにリニューアルを決めたのはなぜですか?

菊地:チーム制が始まったというのが大きかったです。社内の部署のように内輪で終わらずに、形だけのものにならないようにしたかったんです。チームがあるから挑戦や成長ができている、お客さんにもチームの力で喜んでもらえた、というように「本当にチームがある」状態を整えたいと思った時、Webサイトを持つことが非常に重要でした。

社内チームという考え方

↓

UNIBA INC.には、個性が異なるいくつものチームがあります。それぞれのユニークな領域で活動し、新しい挑戦の機会を探しています。チームは、時代が変わり、技術的な環境が様変わりしても、UNIBA INC.のものづくりの伝統を育て、継承する拠り所であり続けています。

現在はZ1 / Azukaritai / CircuitLab. / Otasuketai / Unibirth の5つのチームが活動しています。(2022年8月現在)

菊地:会社をつくるときはドメインをとってWEBサイトを作って、そこに「自分たちはこういう会社です」と書く。Webサイトの概要欄に何も書かれていないと自分たちが誰かわからないということもあるけど、それよりも何を書くか考えることがまず大事です。Webサイトを持つことにならなければ、いろんな夢を語ったり、飲み会で盛り上がったりすることはあっても、「本当に一文字一文字この言葉でいいんだっけ」と考えることにつながりません。これは世の中に自分が存在することを確認するために一番重要な方法だと思っています。ユニバが始まった時もそうでした。だからチームにWebサイトを持って欲しいと思っていて、実際にチームごとにWebサイトを作ってもらいました。そうなれば、「そのチームを持っている会社とはなんなのか」というところに応えないといけない。前のuniba.jpのままではそのことは説明できません。ユニバが2021年から「いっぱいチームがある会社」に変わったことをuniba.jpが正面から説明するものに変わると、チーム制が内側だけのものだという解釈ではなく、「どこからどう見てもチームがいっぱいある会社」になる。チームがあることに対する責任を果たすために、書くことが効いてくると思いました。ユニバの中が大きく変わろうとしているときにWebサイトも一緒に変わって欲しいというのは、ユニバの中の当事者の人が本当にチームってあるんだなと理解するために必要だったんです。

7年前(2015年)、ユニバは技術的なトライをしていく会社だという宣言に相応しいトライをした表現をしたのと同じように、今回は「この会社は変わりましたよ、今はチームがいっぱいある会社になっています」ということをきちんと示すためにリニューアルしました。

リニューアルを外注したねらい

ー谷口さんや阿部さん・木村さんに自社サイトの作成を依頼した経緯を聞かせてください。

菊地:谷口さんと阿部さんにTwitterでDMを送ったんです。7年前(2015年)にもTwitterのDMで連絡して、(今回も)7年前と同じように連絡しました。それ以前に、谷口さんは大学生の時に知り合っていて、谷口さんはラップトップコンピューターでライブをしていて、自分もそうでした。谷口さんは多摩美で、自分は武蔵美で、教授同士が交流の機会を作ってくれたり、互いのライブを見たりイベントに呼んだりしていました。仙台メディアテークでの映像作家の追悼イベントに大人数で音を出すビックバンドのような形で一緒に仙台に行った思い出があります。何度か武蔵美のイベントにも声をかけたりもしていました。大学を卒業してから一緒に仕事をすることはありませんでしたが、谷口さんが発表している作品は見ていました。7年前(2015年)は変わったWebサイトを作っていて、WebGLに凝っていた感じがしたので連絡しました。最近はWeb作品よりも映像作品やUnityで制作されているように思いますが、当時の作風がユニバのやっていることと遠くないのではと感じて自分が依頼したくてお願いしました。

ーデザイナーの阿部さんは以前ユニバで働いていたと伺いました

菊地:阿部さんはアルバイトでしたがフロントエンドでバリバリ働いてもらっていて、実力がすごかったです。当時、阿部さん頼みの案件がいくつかありました。ユニバ的にはそのままいて欲しかったのですが。その後は実装だけでなくデザイナーになっていて、WEBを作るとなった時にお願いしたい内容に一番ピッタリくるなと思ってお願いしました。

ーあえて自社サイトの制作を外注したのはなぜですか?

菊地:これからのユニバが「どういう会社なのか」、ユニバのメンバーが自分で思っているのとは違う姿を、メッセージとして届けたかったからです。当時(2015年)何人かで毎年アルスエレクトロニカに参加したり、Web以外のもの(モーター動かしたりセンサー使ったり)もしていました。「普通のWebを綺麗に作れる会社」ではなく、メディアアートやアルスエレクトロニカからインスピレーションを得るだとか、今まで開拓されていない表現分野に挑んでいく会社として認識されたいし自分たちもそう思えるようにしたかった。そのほうが作る人も楽しいし、面白い仕事も増えると思っていました。だけど、どうしても社内で作っていると今思っている自分たちの姿に近づいていくし、自分もそれを力技で変えることはできないしやりたくもなかった。だから社外の方に依頼しました。まずは自分がスタイルシートなしの素のHTMLをいきなり書いて、「これをデザインしてください」「トップページに作品を置きたい」という依頼だけをして3ヶ月後にできたのが前のサイトです。制作の際は途中の確認は一切せず原稿を渡してからは一文字もいじっていません。今回も同じようにやろうと思ったのですが、もう少し普通の進み方でした。最初に飾り気のないHTMLからお願いしたのと自分が原稿を書いたのは同じです。その後に打ち合わせをして新しいサイトを作ってもらいました。

後日報告会としてARSOMORO (アルス・エレクトロニカおもろーの会) を開催していた

*2020年以降はコロナの影響で中止している

ー今回のリニューアルも7年前と同じメンバーに依頼されていますがどのような狙いがありますか?

菊地:リニューアル前のサイトは、原稿だけを変えて使いまわしていて、最終的に全く違う原稿になっていました。7年も延命している状態で、それに対して申し訳ないと思っていたんです。現在のユニバの状況で原稿を渡したら、同じ人だとしても同じ姿になるわけがない。2015年以降の2人の活動を見ていても、谷口さんもいろんな作品を作っていて、阿部さんも書体をオリジナルで作ったり、それぞれに活躍されていたので仮に7年前と同じ原稿でも今の2人が作れば違うものになると思い依頼しました。今回、依頼する際に「前のサイトを改善してください」ということも言ったつもりはなく、今のユニバに合った原稿をお渡しして「もう一度お願いします!」というような感じで依頼しました。

リニューアル前のuniba.jpは海外でバズったりもしたので、メンバーを変える理由はありませんでした。ただバズっただけでなく「"あの"サイトのユニバさん」というように、自分達を分かってもらう上で以前のuniba.jpが機能していたことに感謝していたので、そういう成功をさせてくれた人たちに、お礼の意味も込めて改めて依頼したかったというのもあります。

ー今回依頼される際にはどのようなことを話されましたか?

菊地:最近のユニバを知らないということで、3人(谷口さん・阿部さん・木村さん)と1時間半くらい打ち合わせをしました。その時はあまりWebサイトの話はせずに、ユニバにチームができた理由や、なぜそうするか、どういう会社としてやってきたかという自社の歴史の話を主にしました。「こうしてください」とかはなく、お任せしたい気持ちが強かったのでただ自分の知っているユニバについて伝えました。

ー谷口さんのトップ作品、阿部さん木村さんのWEBページを、以前のuniba.jpから切り替えていく際、ユニバでは具体的にどのような作業を行いましたか?

MJ:阿部さん、木村さんのウェブページがトップの作品よりも先にできていたので、僕たちが運用するときにちょっと楽をするために折り合いをつける作業を行いました。デプロイやプレビュー環境の自動化をセットアップなどですね。谷口さんの作品が来てからは、組み込みながら、出てきた課題に合わせてアップデートをしての繰り返しです。

谷口さんの作品は Unity を使って作られていて、それを WebGL 書き出ししたものを使っています。それをサイトとしてきちんと動くようにするという点は、大変と言えば大変でした。ただ、僕は他人のコードを読むのがそんなに苦じゃないタイプなので。楽しんでできたのかなあと思います。

MJ:昔はUnityからウェブの世界って結構大変だったんですけど、最近ではより正確に動くようなクオリティまできている実感があって、谷口さんはもうそれをやられていたので、やっぱりそっちの界隈に詳しいんだなと感じましたね。Unityを用いていることが単純にいいなと思いました。以前はウェブサイトを表現するために、わざわざ頑張って書いていた部分をUnityみたいな、ある意味3Dにとって高品質なプラットフォームで作品に集中して、世の中に公開する時にはウェブで書き出す、みたいな行為が取れることは、時代が進化したなと思いますね。

2015年からの変化について

ーお二人は以前のuniba.jpとの違いをどのように捉えていますか?

菊地:まずは、阿部フォントが使われていて嬉しかったです。頼まなかったのですが、内心使って欲しかったので、それが叶ってラッキーでした。

谷口さんは、前より直接的な表現でユニバのテーマに寄った作品にしてくれたなとびっくりしました。正直、日本語の「さわれるインターネット」はそろそろ引っ込めたいなと思っていたけど、色々な方がこのフレーズで覚えてくれているし、今回の谷口さんの作品のおかげで引っ込めようがなくなってしまいました。個人的には「Enbodied virtuality」の方がしっくりくるし「さわれるインターネット」という日本語訳にはミスリードがあると思っていますが、それはそれでいいか、と思っています。

MJ:昔はミドルマンという、ウェブサイトをジェネレートする機械があって、そこに素材を入れると反映される形にしていたのですが、今回から割とピュアな構成に変わっています。それは木村さんがユニバに対するイメージをソースコード自体で表現したっていうメタ的な視点なんですが。つまり、昔はある程度高度な仕組みを使ってやっていたところが少しシンプルになりました。ウェブ会社としてみんながいじることができるだろう、ということを踏まえて、僕らにとってはいい変更になったんじゃないかなと思います。すぐ確認環境を作れば見られるし、上げればプレビューできるしみたいなところで、運用としてかなりシンプルになって落ち着きました。

ー作品とシンプルな構成からなるウェブページを繋げる作業は大変ではないですか?

MJ:視点がいくつかあって、ユニバという会社が「まずお客さんに何を感じ取ってもらいたいか」みたいなテーマがあると思います。前回のものは「自分がいる端末の場所がWEBページで映る」トリックがあって、それは”Enbodied Virtuality”的な要素があると個人的には思っています。

そういうことが分かる人にかなり向けていた部分があって。逆にいえば、前作はうちの親父とか制作に関わらない一般の人が見てもちょっとよく分かんないな、ってなるじゃないですか。

今回の作品は僕個人の感想になってしまうんですけど、問いかけみたいなものが入っていて、ウェブとかそういうものに関心がある人が改めて再解釈するような仕組みが面白いなと思っています。

昔から現在に対して、ウェブの捉え方っていうのがある程度成熟してきて、こういうもんでしょみたいな。谷口さんの意図と違ったら申し訳ないんですけど。僕からするとそういう見え方ができました。

それがユニバが出来て進んできた、20年ぐらいの中で前作からの7年分の更新がそこに表れてるって思うとちょっといいなって思いますね。谷口さんに改めてやってもらったという構造が、仕組みとしてうまく生きていてると思います。作品自体に時代が進んだことを感じれるなと思いました。

インタビューは後編に続きます。

後編ではEnbodied Virtualityについての考えや最近の関心ごとなどについてお話を伺っています。

Profile

菊地玄摩(Haruma Kikuchi)

ユニバ株式会社 代表取締役 / Circuit Lab.

2003年、有限会社ユニバースソフトウェア(現ユニバ株式会社)の創業メンバーとなる。2006年、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術専攻修了。2009年よりユニバ株式会社代表取締役。ソフトウェア製品の開発プロジェクトや新規事業に参加し、アイディアの深堀(プローブ)と新しい体験の実装(プロトタイピング)を行なっている。2021年よりユニバ株式会社のCircuit Lab.チームで主に活動している。

森淳(Jun Mori)

ユニバ株式会社 取締役 / Z1

愛称:mjの名で親しまれている。山梨と東京を行き来するチームリード。 フリーランス/ユニバ/医療系スタートアップを経験し、ユニバの取締役として再参加。 美味いものを食って、サワービール飲んで、ウンコして寝れれば人生よし(๑•̀ㅂ•́)و✧

リニューアルした uniba.jp は以下のリンクからご覧ください。

uniba.jpリニューアル秘話 :vol.1 谷口暁彦さんインタビュー。「3つの会話 2022年5月」の記事はこちらです。

uniba.jpリニューアル秘話 :vol.2 「サイト設計でみせる不器用な丁寧さ」 デザイナー Takumi Abeさん&フロントエンドエンジニア Yusaku Kimuraさんインタビュー。(前編)の記事はこちらです。