無宗教についての覚え書き

さて、宗教史の本を読んでいたら思いついた部分があるので書き散らしていきたい。 テーマは無宗教について。

まず無宗教について古めの研究から。 廃仏毀釈や安土桃山-江戸時代のキリシタン弾圧を通して日本で宗教と呼べるものは国家神道のみになった。 これは「明治の功労者」たちが西ヨーロッパのキリスト教の存在を日本で真似るため、国家神道、要するに皇祖神を祀ることで代用しようとしたことに由来する。 しかし日本は太平洋戦争に敗れ、天皇の人間宣言や敗北自体の惨めな経験から「唯一の宗教」の国家神道もその力を失った。 結果、日本において力ある宗教は存在しなくなったという解釈。

阿満 利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』 安丸 良夫『神々の明治維新―神仏分離と廃仏毀釈』 佐伯 恵達『廃仏毀釈百年』 らを踏まえた解釈。

次に藤原聖子『日本人無宗教説 ――その歴史から見えるもの』がその中で無宗教という言葉の用例に着目する。 結論から言えば「無宗教だから良い/悪い」という言説は無宗教の定義があいまいで、「無宗教」という言葉を隠れ蓑に自説を主張したいものに過ぎないと看破。

e.g. 「無宗教の人が多いから犯罪が多い。最近は物騒だ」

→無宗教の存在と犯罪の関係をどうやって説明するのか?

最後に直近の鉄道史と宗教史、いわゆる「初詣」周りで大きな発見があった。 鈴木 勇一郎『電鉄は聖地をめざす 都市と鉄道の日本近代史』 上記書籍において寺社仏閣が鉄道と共同して「事業」に乗り出したり、鉄道会社と協力した理由の一つとして廃仏毀釈が挙げられている。 明治の廃仏毀釈で直接的に仏像などの信仰対象が傷つけられただけでなく、葬儀の中止や墓地や土地の没収を受け、寺社仏閣は信仰のみで生きられなくなった。 その結果「物見遊山としての初詣」が鉄道と寺社の協力で作られていく。 これ自体も興味深いことだが、これはつまり日本で「娯楽向けでない宗教施設」が減ったことを意味しているのではないだろうか。

鈴木は鉄道と宗教施設の協力関係が珍しいことを強調している。 具体的にいえば、西ヨーロッパでは確認できなかったそうだ。 具体例としてはイギリスの事例が取り上げられ、教会が物見遊山を嫌い、鉄道で教会に乗り付ける行為を拒絶した事例が挙げられている。 では日本でなぜ寺社と鉄道の協力関係が生まれたかと言えば、たしかに鈴木の言うように廃仏毀釈が原因と考えるのが妥当だ。

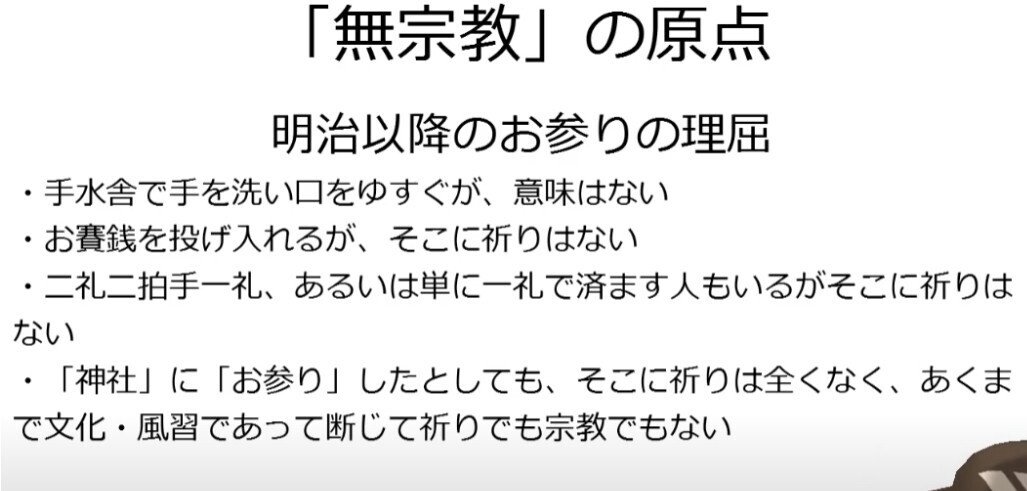

ずいぶん昔にまとめた「明治時代の廃仏毀釈の論理」を改めて確認したい。 安丸良夫『神々の明治維新』の話だった記憶している。 前掲書によれば明治の国学者や国家神道の推進者は「政教分離」をとなえ仏教やキリスト教を弾圧する一方、国家神道、特に神社に参拝することは「非宗教的行為」として政教分離の法則から除外しようと努力していた。 先述の鉄道と寺社の協力は結果的にこの論理を具体化した。 もはや人々は信仰心で寺社に向かわない。物見遊山、レジャーであるという訳だ。 なぜ多くの人が祭神を知りもしないのに初詣に向かうのか全く不思議だったが、ようやく謎が解けた。

まとめると、「寺社の非宗教化」は二つの側面から行われた。

1.国学者や明治の政治家達の側から。 皇祖神を祀り、彼らを政教分離から除外し、「信仰ではなく習俗なので取り締まる必要がない」と主張した。

2.鉄道や寺社側から。 廃仏毀釈で制限、領地の没収を受けた寺社は境内に娯楽施設を作り、門前町にも寺社とおよそ関係がないが、人々が喜ぶ施設を誘致した。

→こうした鉄道や娯楽施設との関係を持たない寺社は廃仏毀釈での制限から影響力やメディアでの露出が減り、人々の意識から消えていった(存在はする)。

こうして見ると、明治以降の日本で「有信仰」、信仰者であることがいかに難しいかを考えさせられる。 まず廃仏毀釈で弾圧される。「区画整理」の結果、皇祖神と関係がない神社が大きくその数を減らした。信仰対象や信仰する神社が無くなった人も多いことだろう。

その上で、新聞を見れば「営業に奔走する寺社」しか目に映らない。 川崎大師や新勝寺のような江戸時代には名前を聞くのが珍しいような寺社が注目され、そこに通う人も物見遊山、「三が日が暇だから」というのが根本的な理由だ。 この状況で信仰者であることなど、なるほど難しいはずだ。

「なぜ日本人は無宗教なのだろう」という問いはやはり歴史的に理解されるべき事例だった。 日本は鉄道が寺社と協力した珍しい国で(前掲鈴木)、政教分離に例外を設けた国でもある。 新年に宗教施設に通うのも西ヨーロッパでは見られない。しかも、祭神にかかわらず”物見遊山のように”に行く。いや、実際に物見遊山なのだろうが。

前掲鈴木が指摘するように「観光施設と化す寺社」について同時代の知識人はしばしば苦言を呈しているが、それはやはり少数派と言えるだろう。 なんなら新勝寺のようにそうした知識人向けに「上品な庭園」さえ提供されたという。庶民も知識人も抱き込もうというのは全く商魂たくましい。