13歳から18歳まで。

触れずにおこうと蓋してきたことですが、アニさんおすすめからジャンプして『13歳からの地政学』著者の田中孝幸さんの「自死を考える13歳への手紙」を読んで。書いて残さなければ、今。

新学期前後は、辛いニュースが続きます。ニュースになるのはほんの一角に過ぎず。平地を塗り覆われた現実です。ずっと、自分は後悔しています。救えたはずの少女の命を救えなかった。親世代の責務として。そして、大人が思う以上に「死」「生」の境界をいつでも放棄したい世代、13歳から18歳までの、君へ。最後は私へ。

“そこには君に読まれるのを待っている数十万冊の本がある。”

13歳から18歳の君(とその親御さん)へ

子どもにとって、学校と学校に付随する部活や塾、家庭の往復は非常に狭い社会のループです。そこへ携帯から垂れ流しの無秩序で成熟過多な情報。これは、私たち親が子供の時にはなかったものです。麻痺した言葉のゴミをかき分ければ、世界は近く、ネットがなければ知り得なかった情報や出会いもあります。しかし、そのゴミを分別することは、大人だって大変に難しいことです。

家を「箱」という安全地帯へ

私の子育てで一番大事にしていることは「子供の安全地帯を守ること」自分の部屋だけは、親と子とはあれ対等な社会の小さな箱であり、口を出しません。「箱」の住人たるや、衣食住の独立を。自分の着るものの洗濯、食事メニューを自分で考え作り、食べた後の食器洗いまでがセット。箱の掃除も、自分で。コロナになる以前から我が家は食器も箸も、歯磨き粉、歯磨き用コップ、タオル、スキンケア品は共用せず個々のものを用い、管理も自分で行います。ほんとうは、母親として温かな料理を振る舞い食卓を囲み会話をしながら一緒に片付け・・理想です。我家の場合、母子家庭で働きながら一番先に諦めたことは①子供の服の洗濯②家庭料理 でした。大人になった時に思い出す母の手料理があったら素敵だなと今でも思います。「お母さん、頑張らなくていい」子供達に言われてハッとしました。その頃、腎不全でドクターストップになり離婚後踏ん張っていた会社勤めを辞めるに至った頃に言われたことです。親は、家庭「箱」の主として、まず笑顔でいること。家庭「箱」の子供達とは対等な「個」の人間として言葉意見を交わすこと。認め合う理解する心の扉は、いつでも開けておくこと。家庭料理の共有は難しかったけれど、本の共有が我らを救いました。

「本」が繋いでくれる理解

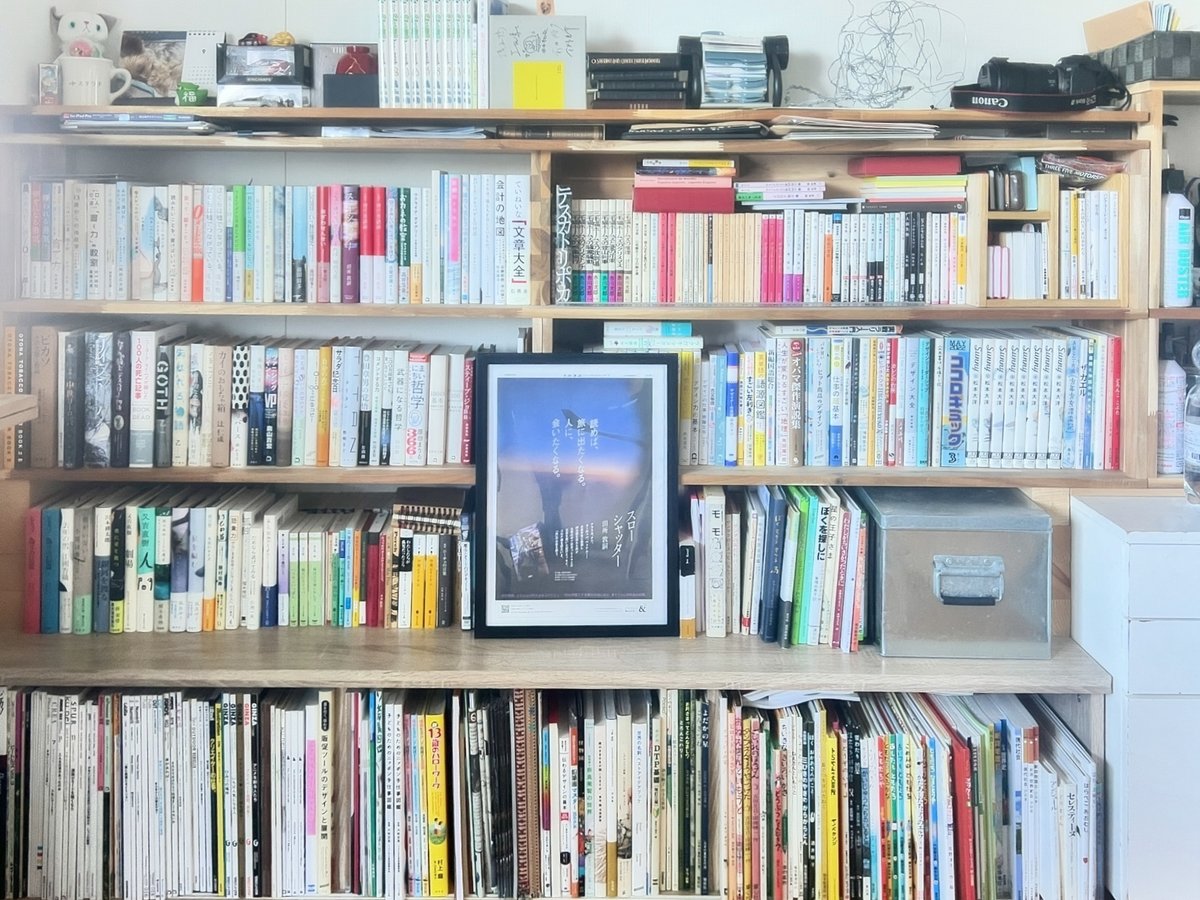

会話だけでは埋められない理解は完全にできないことを大前提に、大人が思う以上に「死」「生」の境界が近い子供達の推薦本を読むことでかなり自分は助けられましたし、自分自身の糧になりました。以下は備忘録的に我家の場合の本棚。

長男推薦本

以下、長男中学時代から時系列に。

『ドグラ・マグラ(上・下)』推薦時で長男中学3年。太宰治や芥川龍之介から始まる日本の文豪を読破しロミオとジュリエットの和訳版を読み比べ、読んで刺激になる本がない、としてた頃に勧められた『ドグラ・マグラ』は読了後狂気になる人もいるから母さんには不向きだけど、俺はこれを読み切った、というのが自信になったらしい。

『サイコパス』は『AKIRA』に近いなとアニメも一緒に鑑賞しました。『鬼滅の刃』は連載第1話目で、妹をもつ兄の立場で涙した、スクリーントーンを用いない描写も新鮮で良いからぜひ読んで、と勧められてからその後の爆発的人気。アニメも良いですが、原作派です。

読了後、互いに書評した記憶ごとセット

長女推薦本

殆どの本の入口は、長男からだった長女次女、互いにお薦め本をシェアし、書評し合う。長男次女の情報の橋渡し役。

次女推薦本

三巻まで一気読みしました。文字でここまで表現できるのだという凄みと自死の権利を認める「自殺法」など、死生観について私の人生の理解を分割するほど私自身が考えさせられた本。この本は、長男長女とも共有し多くを語り合いました。

ひとりでは映画に行けない、けれどどうしても観たい!と頼まれ始めて次女(当時中1)と一緒に行ったのだが、色彩の洪水、私自身も感性を抉られる刺激を受けました。

「働く母には是非読んでほしい」と強く推薦された本(読み中)

長男長女次女が、小学〜中学時代に読み倒した作家:西尾維新

今は、情景描写だけで数ページとかよくあんなに読む気力あったな(長女談)『物語シリーズ』は学年の離れた兄、妹たちの橋渡し役であったし、我家は私が働きに出て不在がちな家「箱」の、本は守り番人のようであった。魅了されて読破した、語り合った、自分ごとに吸収した。その時間は財産だと思っている。物語が膨大すぎてポータルサイトになっていました….

本と向き合い、感じたことは裏切らない。

図書館にはいつでも君の居場所がある。

私自身は、赤川次郎の『三毛猫ホームズシリーズ』はじめ『白い雨』『怪奇博物館』『殺人はそよ風のように』小学高学年頃から中学まで愛読しました。高校時代は美術部の部室か図書室の住人というくらいに入り浸ってシェイクスピア、太宰治、芥川龍之介、高村光太郎の『千恵子翔』が好きで持ち歩いていました。ピカソ伝記など。一応、決まったグループに属していたけれど窓のそばの机で静かに読書する空間が何よりも好きでした。紙の本が好きなのは、この場面記憶ごと私と共にあるから。ここに書き残した本は、就職、結婚、離婚、転職を経て何度も引越しても共に連れてきて、今もこれからも一緒。

一番好きなのに裏切られた本

同じ感性ではもう読めないけれど。

人物と風景の描写が好きで、想像しながら夢中で読んだ。しかし、続編の『アイスマーク 赤き王女の剣』表紙はあまりにも自分が想像していた王女・シリンとはかけ離れていた。装丁に裏切られた気持ちである。読み進めることは途絶えるくらいに、私にとっては絶望的な表紙だった。わがままな読者であることは自覚している。

好き過ぎて読了に手をつけていないものに『NARUTO/岸本 斉史』『ONE PIECE/尾田栄一郎(登場人物の死によって喪失中)』『テガミバチ/浅田弘幸』『プラチナエンド原作/大場つぐみ 漫画/小畑 健』どれも長男通じての入口があって、思い入れが強いのかもしれない。理想的な終わり方ってなんだろう、それは『鬼滅の刃』を共有し合い議論した。答えは出なくても、その親子という立場を忘れて個の存在として意思交換をする時間が好きだった。この春、長男が上京しそのような時間も消失した。長女は、他愛もない話ができた兄ちゃんがいないのはロスだと言う。私も、更にはデザインのこと映画のこと、ファッションの歴史について話をする時間を喪失してしまい、感性の半身を失うロスである。

本日ここまで。

ようやく読書の気力を燃やし始めており、今朝の読み始めは今読書の道標である「ひろのぶと株式会社」から発行の『伝えるための準備学/古舘伊知郎』98頁現在。仕事の準備メモを話し流れで見て圧倒され、消沈していた仕事のやる気ごと復活した。よし仕事しよう。

最後に、田中孝幸さんの著書『13歳からの地政学』私はこれを、自分の好きなスタジオジブリの映画『耳をすませば』の原作『耳をすませば /柊 あおい』の世界観で読んでいます。(連載当時、不人気で強制連載ストップなのは悲しかった)13歳世代が自ら選ぶネットで読む世界情勢は刺激が多過ぎて、本から辿ってほしい。ベストセラー本に選出されているのも、深く頷けます。登場人物を自分ごとに投影して読みやすいです。(書評ヘタ)

子供達も部屋に其々自分の本棚あり