フランスがウクライナに派兵しようとする理由

フランス、ウクライナへの派兵を示唆

2月26日、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、西側諸国の兵をウクライナに派遣する可能性が将来的に"排除"されたわけではないと語り、「ロシアが戦争に勝てないように、必要なことは全て行う」と述べた。

French President Emmanuel Macron said at a meeting with parliamentary parties that sending troops to Ukraine is possible if Russian occupiers break through to Kyiv or Odesa - L'Independant

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2024

According to Communist leader Fabien Roussel, the French president showed parliamentarians… pic.twitter.com/b8LfO0YT1k

その後西側諸国の多くがその可能性を否定する中、フランスはますますこの挑発的ともとれるレトリックを強めている。

この原稿を書いている真っ最中の6月28日、ゼレンスキー大統領はフランスへ訓練教官の派遣を依頼し、実際にフランスの外国人部隊が兵士の訓練を行うためにウクライナ入りした。

フランスの発言がただの挑発ではないことは明らかだが、フランスにとってロシアとの戦争に参加することは、実は死活問題なのだ。その問題がこれまでのアフリカに依存した経済と、その経済を支えているエネルギー問題だ。

フランスの帝国体質

西側諸国が帝国主義だと(特にロシアによって)批判されることは多いが、WW2終戦後に国際連合が設立され、「植民地と人民に独立を付与する宣言」が採択されて脱植民地化委員会が設置されたことにより、少なくとも名目上は、かつて植民地だった国々は全て独立を果たしたあとだ。

しかしフランスは、表向きは植民地を全て解消しているものの、簡単に言うと帝国主義を排除しきれずに、その経済は帝国主義の構造を残している。しかもそれは植民地独立前に意図的に仕組まれ、2010年代後半になってやっと解消に動き始めた形だ。

我々は4世紀半に渡って、アフリカから搾り取ってきた。資源を略奪し、アフリカ人は何の役にも立たないと嘘をついた。宗教の名の下に、彼らの文化を破壊した。エレガントな行動を求められるようになった今、我々は奨学金で彼らの頭脳を摘み取っている。

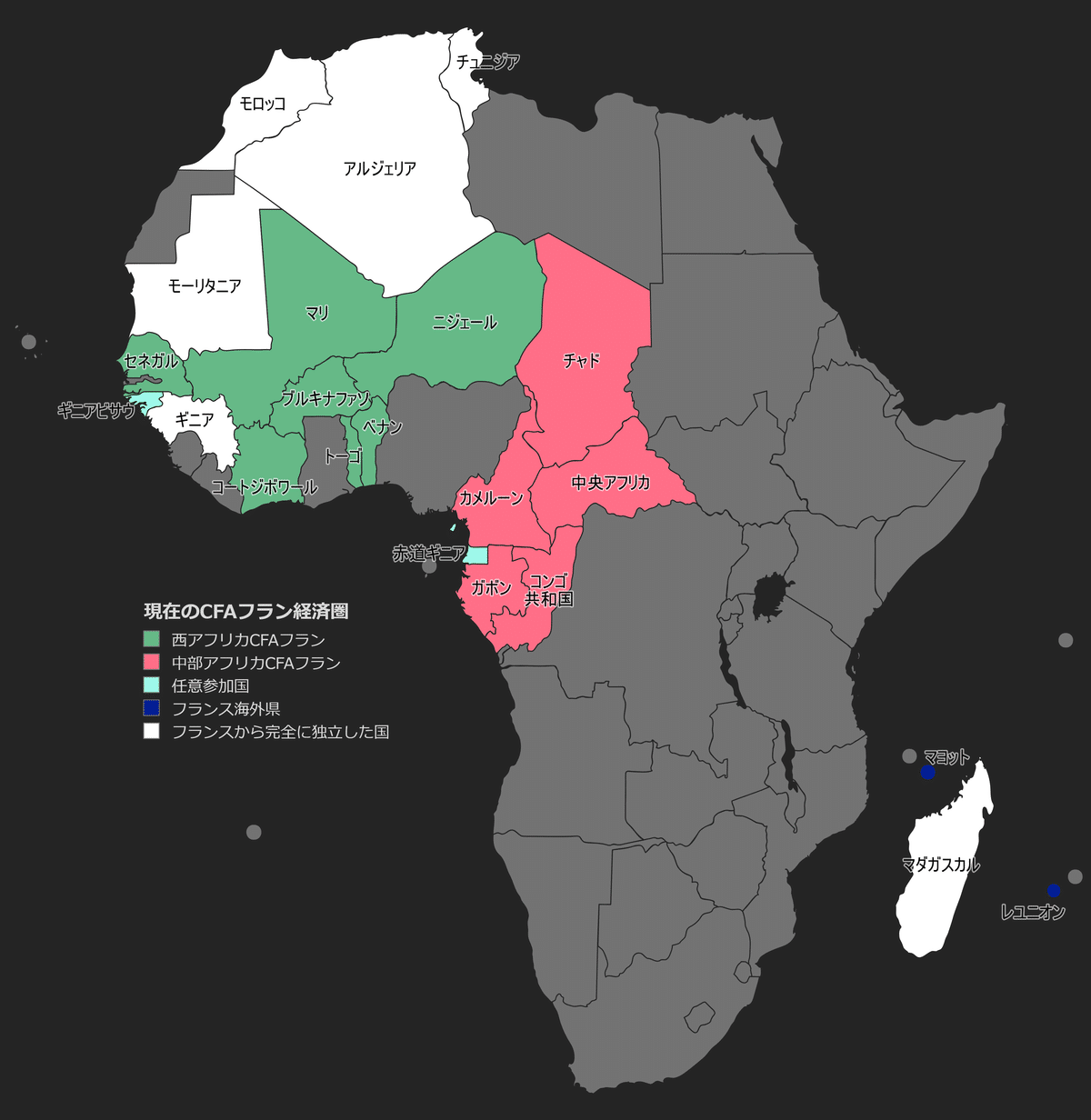

CFAフラン経済圏

WW2が終戦した1945年、フランスは、フランス本土に併合したアルジェリア、保護領に指定したモロッコとチュニジア以外の植民地を西アフリカ諸国経済圏と中部アフリカ諸国経済圏に分け、それぞれの中央銀行発行のCFAフランというフランス・フランと固定為替の通貨を採用する。

西アフリカ諸国中央銀行発行CFAフラン使用国

セネガル

マリ(フランス領スーダン)

ギニア

コートジボワール(西アフリカ)

ブルキナファソ(西アフリカ)

ニジェール

モーリタニア(西アフリカ)

ベナン(ダホメ)

トーゴ(トーゴランド)

中部アフリカ諸国銀行発行CFAフラン使用国

コンゴ

中央アフリカ

マダガスカル

チャド(赤道アフリカ)

ガボン(赤道アフリカ)

カメルーン

(カッコ内は当時の国名)

CFAフランは西アフリカ諸国中央銀行発行のものも中部アフリカ諸国銀行発行のものも、価値は一緒で1フランス・フラン=50CFAフランの固定レートに設定された。固定為替相場制度を採用することで、CFAフラン使用国はフランス・フラン、アルジェリア・フラン、またはCFAフラン使用国と交易する場合、為替手数料かからないということになる。これはフランスのみならず、植民地を持っていた各国がとっていた政策で、こうすることによって基本的には輸送費だけ上乗せすれば、植民地との交易ができることになる。

独立運動、ウラン発見、フランス共同体の構築

1950年台に入ると、植民地では独立運動が盛んになる。はじめのうちフランスはこれを軍事力で抑え込んだ。だが1954年にアルジェリアで革命がおき、7年間の独立戦争(アルジェリア戦争)へと発展する。

アルジェリア戦争真っ只中の1957年、フランスはニジェールでウランを発見する。しかも埋蔵量は世界第7位で、鉱石の質はそれまでアフリカで発見されたものとしては最上級だった。これを機に当初フランスはアメリカやソ連に頼らず、独自に核兵器を製造し始める計画を立て始める。

アルジェリア戦争でアルジェリア側はおおよそ100万人が戦死、8000の村が破壊され、200万人が強制収容所に入れられた。フランスは1960年からアルジェリアで核爆発の実験を繰り返し行い、何千人もの人たちが被ばくした。そういうこともあり、フランスは国内外からこの戦争に対する批判が高まり、1962年にアルジェリアの独立を認める。その結果アルジェリアからフランス本土に90万人が追放され、そのほとんどがパリになだれ込んだ。オリンピック開催時のインバウンドと同等規模の人たちが、定住するためにパリに流入したわけだ。大混乱になったことは言うまでもない。

アルジェリアを教訓にフランスは残るアフリカの植民地を武力よりも、経済と政治とでつなぎ留めるようになってゆく。1945年のCFAフラン導入に加え、自治政府に徹底してフランスの息のかかった政治家を置き、表向きは各国の独立を話し合いで進めさせながらも、末永く影響力を及ぼすためのフランス共同体の設立に力を入れ始め、各国の国民投票に共同体に参加するかどうかを委ねるという形をとった。その内容は、その国の資源にフランス企業が優先的にできる権利、フランス軍の継続した駐留など、各国によって異なるが、共通して独立後の名目上任意のCFAフランの使用継続を伴った。

ギニアがCFAフランの使用継続も含めてフランス共同体への参加を拒否した際は、フランスは共同体への参加拒否が何を意味するのかを他の国への見せつけるために早期独立を認める。ギニアから引き上げる際にフランスは、「フランスによる貢献」とされる工場、下水処理施設、機械類、薬品、オフィスの電球に至るまで、破壊できるものを全て破壊し、持ち帰れるものは全て持ち帰り、ギニアに対するフランスの援助は全て停止した。またギニアが1959年にソ連の支援のもとに新通貨ギニア・フランを作ろうとした際は、偽のギニア・フランを流通させ、インフレを引き起こして経済破綻を招こうとした。[2]

それ以外にもフランスはフランス共同体への脅威を徹底排除していく。1960年には防諜・外国資料局がカメルーンの反植民地運動Union of the Peoples of CameroonのリーダーFélix-Roland Moumiéをタリウムを使って暗殺している。[3]

こうしてフランスは植民地だったアフリカ諸国が名目上独立したあとも、帝国主義的な影響を及ぼし続け、依存して自国の経済を発展させてきた。

フランス共同体・CFAフラン経済圏の現在

アルジェリア以外のアフリカ植民地は、フランス共同体・CFAフラン経済圏に加盟した状態で1960年に独立する。このフランス共同体・CFAフラン経済圏、いつぐらいまで続いたかというと、現在も続いているか、続いていたというのが正解だ。

1962年にマリ、1973年にマダガスカルとモーリタニアが離脱するが、マリは独自に作った自国通貨マリ・フランのインフレを抑え込めずに1984年にCFAフラン経済圏に再加入する。1985年には赤道ギニア、1997年にはギニアビサウがインフレを安定させるために任意でCFAフラン経済圏に加盟した。

CFAフランは1994年にレートが調整されたが、固定レートであることには変わりはなく、EU設立後もにフランス・フランからユーロに移行した際も1ユーロ=655.957CFAフランで固定され、現在もそのままだ。固定為替の相手がユーロになったことで、貿易先がEU諸国に広がりはしたものの、資源をトータルコスト的に相場よりも安く先進国に売っているということに関しては変わっていない。また2019年までは流動性積立金の50%を保険のためにフランスの国庫に預けなければいけないという決まりがあった。それがなくなったとはいえ、CFAフランの発行を行っているのは未だにフランスだ。

低成長率と汚職

上で述べたように、CFAフラン経済圏に参加することによってユーロ圏との貿易が容易にできるようになり、物価が安定するといった利点は確かにある。ただそれは、もっぱらフランス・EU側の主張するセールス・ポイントであって、CFAフラン経済圏に参加している国の人たちからみたら、締め付けに過ぎない。

EUの先進国にとってはインフレを先進国でいかに制御するかが一番の課題になるが、CFAフラン経済圏に参加する国々は本来ならインフラの整備を行い、労働者の働き口を増やすことに力を入れるべき国々だ。国民が金を持つようになればインフレ率は自然と上がるため、EUの目的とすることとCFAフラン経済圏の目的としていることは、根本的に相反する。またEUとしてもEUを継続して成長させようと思えば、この構造を使ってこの地域に対する影響力を保つインセンティブはあっても、この地域を成長させるインセンティブは薄い。

またCFAフラン経済圏の国々は、たとえ他の国が輸入したい資源があっても、為替手数料分の金額を上乗せした金額で購入できない限り割高になる。そのためにフランス・EU以外で輸出先を開拓するような、健全な輸出・輸入産業がそもそも育たない構造になる。自然資源豊富で、それを利用して成長を遂げようとする国々にとって、これは致命的だ。

この地域にフランスが後押しして国家元首にしたリーダーたちは、フランス企業からの賄賂を受け取り、国の資源を外国企業に有利な条件で明け渡し、その資源から得られる利益はフランスに流れるため、利益から得られるはずの税収には期待できず、国をよくしようとする気もなくなり、さらに汚職が増えやすくなるという負のスパイラルが出来上がってしまっている。

西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)と新通貨ECO

西アフリカ諸国は1975年に西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)を設立し、この地域の経済・生活水準向上や政治的安定を図り始める。これに対しフランスは協力とも、干渉・妨害とも取れる形でかかわってきた。

2019年6月にECOWASは全加盟国共通で採用する新通貨ECOを発表する。この通貨はCFAフランとは異なり、使用各国が準備金の管理を行い、ECOWASが金融・財政政策を決めることができるため、ユーロと固定為替とはなるものの今までのフランス・EUの干渉を1つ取り除いたようなものとなる。フランス・EU側からみれば、これまでよりは影響力が低くなるものの、本質的に貿易相手としてEUがもっとも有利な貿易相手となることに加え、対象国も多少なりとも増える形だ。

当初ECOは2003年から使われはじめる予定だったが、色々な理由で使用開始条件を満たすことができずに延期されてきた。2021年07月には、COVID-19流行による不況からの経済回復を優先するとして2027年まで延期された。[4]

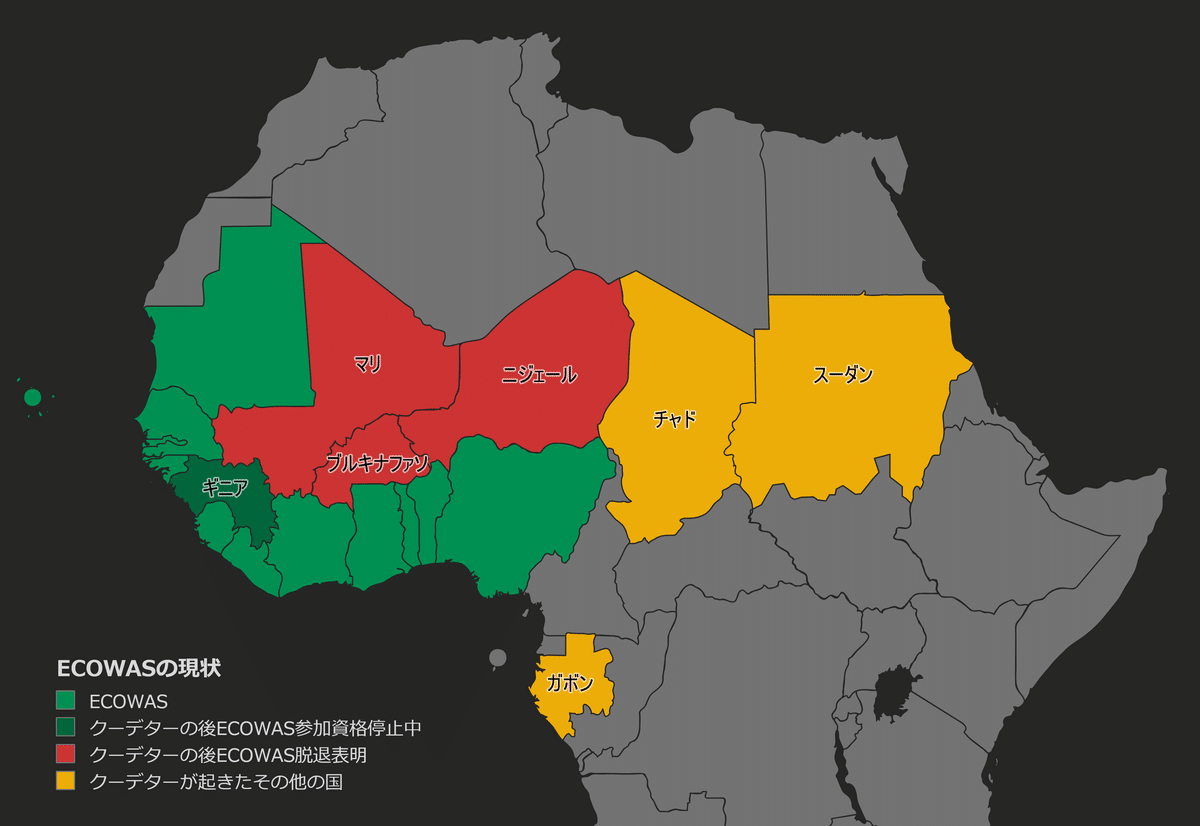

サヘルのクーデターラッシュ

モーリタニアの南側から、マリ、ニジェール、チャド、スーダンに至る、サハラ砂漠南部の半乾燥地域のことをサヘルという。

2021年にチャドでクーデターが起きて成功し、ドミノ倒しのように周辺でもクーデターが立て続けに起きて、政権が暫定軍事政権に置き換わる。今ではサヘルのことをクーデターベルトと呼ぶようにまでなった。クーデターが起きた7ヶ国中、スーダン以外はかつてのフランス植民地で、5ヶ国はまだCFAフランを使っている国だ。

クーデターで現在暫定軍事政権になっている7ヶ国

2021年 4月 チャド

2021年 5月 マリ*

2021年 9月 ギニア*

2021年10月 スーダン

2022年 9月 ブルキナファソ*

2023年 7月 ニジェール*

2023年 8月 ガボン*

(*付きは現CFAフラン使用国)

ギニアの暫定軍事政権はクーデターの後、国境を封鎖。ECOWASはギニアの参加資格を停止した。しかしECOWASの要求した政権を2年後に民間人に引き渡すことには同意したため、軍事介入や制裁には至っていない。

マリ、ブルキナファソ、ニジェールは、クーデターのあとにフランスに退去を求め、フランスはこの3つの国から追い出される。同時にニジェールのクーデターにECOWASが軍事介入しかけた際、この3国の暫定軍事政権はサヘル諸国連合(Alliance of Sahel States)の設立を宣言し、2024年1月にはECOWASからの脱退を発表した。2月にECOWASはクーデター発生と同時にニジェールの国境を封鎖して領空をノーフライゾーンにする制裁を、人権的観点から解いた。

フランス・EUとしては、今後も貿易しやすいシステムを作りながら、批判される帝国主義的な影響をこの地域から取り除こうとしていた矢先に、一気に影響力を失いかけて、水の泡になりかけている状態だ。

アフリカへのロシアの進出

ロシアとアフリカのかかわりは、ソ連時代までさかのぼる。ソ連は1950年代に植民地の国々で独立運動が起き始めると、アフリカの国々を影響範囲に入れようと反帝国主義を掲げて政治的、軍事的、経済的にかかわってきた。

前述したアルジェリアのフランスからの独立戦争には武器を供給し、ギニアが独立した際は新通貨ギニア・フランを作る支援を行った。

フランスの保護領だったモロッコは、ロシア革命前から盛んに貿易が行われ、外交も盛んだった。ソ連時代に入るとフランス共産党の支援を通してフランス帝国主義に対抗する支援を行い、冷戦時代はソ連の数少ない貿易先だった。1978年にソ連はモロッコの鉱業に多くの投資をしている。

それ以外に代表的なものだけでも、アンゴラ、コンゴ、エジプト、エチオピアでも独立運動や革命運動の支援、国家支援を行い、多くの国を支援し、冷戦を戦った。

またソ連は冷戦時代、アフリカ各地に軍事基地を作り、運用していた。ソ連崩壊後は解体されたり地元政府に明け渡しているが、もともと軍事基地があった場所のロシアの影響力は未だに強い。

アフリカへのソ連の影響力は、アフリカの国や政党の旗をみるとよくわかる。

1975年に制定され現在も使われているアンゴラの国旗には、星のついた歯車とナタがデザインされているが、これは意図的にソ連の鎌と槌に似せてデザインしたものだ。

1983年に制定され現在も使われているモザンビークの旗には、AK-47のシルエットがデザインされている。

これ以外にもアルジェリア共産党、コンゴ労働党、エチオピア労働党、ケニア共産党、南アフリカ共産党、スワジランド共産党と、数えきれないほどの政党の紋章が鎌と槌のデザインを使っている。

フランスや他の西側諸国との違い

ソ連がアフリカとのかかわりを深めたのが、独立運動が起き始めた時代だったこともあり、帝国主義的に資源を搾り取るよりは、帝国主義に対抗するための軍事支援や食料支援が中心となった。

資源を絞る撮るにも、フランスなどすでに西側のどこかの国が持っている利権を横取りすることになる。まずは現政府に心変わりさせるか、クーデターや選挙で指導者を変えなければいけない。そのためロシアが自然資源の利権に手を出し始めるのはソ連崩壊後で、大抵は市民たちを苦しめる政府と戦うゲリラ側を支援する形だ。

そのため、現在ロシアが実際にアフリカで何をやっているかに関係なく、アフリカの人たち多くが西側諸国をかつて自分たちの国を支配していた国々とみているのに対し、ロシアを帝国主義に対抗するための支援をしてくれた国としてみていることが多い。

ワグネルPMC

また軍事支援とはいっても、現地で護衛や戦闘作戦を行っているのは、ロシア兵ではない。ここで出てくるのが、かの悪名高いワグネルPMCだ。PMC(private military company:民間軍事会社)を使うことにより、「もっともらしい否認」(plausible deniability)ができるという利点がある:

内政干渉の批判を避けることができる。

何かあっても自国の軍としての被害はゼロ。

戦争犯罪を起こしても、国としては否認できる。

では、西側諸国も同じようにPMCを使って対抗すれば良いのではないかと思われるかもしれないが、それは机上の論理でしかない。これがまかり通るのは報道の自由がなく、情報統制のとれた国だけで、すでにアメリカではブラックウォーターPMCが一大スキャンダルになった過去があり、我々がワグネルなどのPMCがアフリカで活動しているということを知っていること自体が、西側諸国が同じことをやると一大スキャンダルになってしまうことを証明している。

またPMCであるということは企業なので、利益が最優先となる。これは、国の内外から求められる信用、品位、面子といったところからほど遠い。国の兵士はどんな作戦を成功させようと、基本的に受け取る給料はあらかじめ決められた金額だ。PMCの傭兵は、成功した作戦によってPMCの収入が増え、自分の給料にそれが反映される。

これは、後述するロシアが支援した国とワグネルが結んだ契約にも現れている。シリアとワグネルの間で交わされた契約は、ワグネルが守った油田の収益の25%をワグネルに譲渡するというものだ。つまり敵味方に関係なく、どれだけ犠牲が出ようとも、油田さえ守れば収入が上がる。またアフリカでは新たに鉱山が見つかると、そこにワグネルがやってきて地元遊民を追い出し、「政府のために守った」ことにしてしまうということも行われている。中央アフリカで反政府組織が勢力下に置いているBoyoという街で、金鉱山を奪うためにロシア人たちがきて地元住民約20名を殺害、民家に放火し、拘束した住民たちに拷問を行ったとする証言もある。

それに加えてワグネルのロシア政府の後ろ盾がある性質上、法の制約をほとんど受けずに活動している。ワグネルがロシア軍のためにウクライナのバフムトを攻略した際、ロシア中の刑務所をめぐってどんな凶悪犯でも生き残れば恩赦という条件で傭兵を集めたことは広く知られているが、ワグネルのメンバーはこれまでに民間人に対する殺人、拷問、強姦、窃盗の容疑がかけられたことが数えきれないほどあるが、ロシア政府がそれを調査したということは一度もなく、黙認しているともいえる。

ワグネルの活動

ワグネルPMCの歴史は、確認できるものとしては2012年までさかのぼれる。それまでにロシアの巨大企業が自衛のための保安部門としていくつものPMCを設立していたが、4月に当時首相だったプーチンが国としてPMCを設立することをロシア国家院で提案している。

分かっている一番最初の活動は中東のシリアの内戦だ。2011年にはじまったシリア内戦に、ワグネルは2017年頃からかかわり始め、アサド政権と油田を守った。2018年に起きた「カシャムの戦い」と呼ばれるアメリカ軍との戦闘で数十人のロシア人が死傷したことが分かっているにもかかわらず、ロシアは関与を否定した。

アフリカに入ったのは、2017年の12月からだと見られている。ロシアメディアのThe Insiderのインタビューで、当時まだロシア連邦保安庁の所属だったイーゴリ・ギルキンがワグネルが南スーダンに入っていると証言している。「アメリカの攻撃的な活動」からスーダンを防衛する必要があると、当時のバシール大統領がプーチンとの会談で伝えた直後の話だ。

2021年のクーデターでバシール政権が倒れると、暫定軍事政権はバシールにとってかわってワグネルと契約する。この変わり身の素早さも政治的なイデオロギーや理想とは関係なく、利益最優先であることの表れだ。

ワグネルはスーダン西部のダルフールに拠点を作り、そこから中央アフリカ、リビア、チャドと、その活動の場を広げていくことになる。ワグネルは現在アフリカの11の国で活動が確認され、3ヶ国で疑われている。

ワグネルのプロパガンダ活動

ワグネルがまだスーダンでバシール政権のために働いていた2020年6月、フランスのドリアン外務大臣は元老院での演説で、中央アフリカでロシアの傭兵たちがSNSで反フランス感情を広めようと工作していると警告し、「この人たちは軍隊ではなく、プリゴジンという男の下で働いている後方支援部隊だ。もしこれを聞いているのなら、我々はあなたのことをよく知っていることを覚えておいてほしい」と付け加えた。[6]

プリゴジンが所有し、ワグネルと同じくサンクトペテルブルクに本拠地を置いて、ワグネルよりも前に設立されたInternet Research Agency (別名Glavset)は、SNSなどで誹謗中傷や偽情報を流すトローリング活動を大規模に行うためのトロールファームを運用していたことで知られている。同社は、アレクセイ・ナワリヌイやウクライナが信用を失うような偽情報を流布し、2016年のアメリカ大統領選では偽情報を使ってアメリカ世論を操作し用途活動していたことで知られている。2020年に反フランス感情を広める工作を中央アフリカでしていたのも、この会社だ。ワグネルが2023年6月に反乱を起こして、ロシア当局がワグネルの本社ビルに家宅捜査に入ったとき、同じビルに本社を置いていたこの会社にも家宅捜査が行われている。[7]

またワグネルがスーダンで金の利権を継続的に確保するために使っていたフロント会社のM-Investとその子会社Meroe Goldは、スーダン国内でバシール政権を守るために偽情報を流布していたことが分かっている。[8]

これまで数々の調査でワグネルやワグネルの関連会社がこのように偽情報を流してプロパガンダ活動を行っていたことが判明している。それが拡大し続けて、現在アフリカはロシアに加えて中国などのプロパガンダ工作が入り乱れる地域となっている。特にワグネルは自分たちの都合に合わせて小さい火種をプロパガンダで大きくし、地域を不安にして紛争を勃発させて自分たちがその地域に入り込みやすくするということを繰り返している。

アフリカ戦略研究センター(ACSS:Africa Center for Strategic Studies)が2024年3月に出たレポートによると、プロパガンダ工作は2022年から約4倍にもなっているという。[9][10]

アフリカの現在

ワグネルの現在

ワグネルは、プリゴジンとウトキンという2人の創設者を2023年8月の飛行機事故/暗殺により失い、所属メンバーたちはロシア連邦保安庁(FSB)傘下に下るか、退職する選択肢を与えられた。その結果ほとんどのメンバーがFSBと契約を行い、現在はアフリカ軍団 (Africa Corps)と名前を変えて活動している。プリゴジンが所有するPMCではなく、国営のPMCということになる。

正式にワグネルという企業名はなくなったものの、今では知らない人がいないほど有名な名前になり、中央アフリカのバンギにはテロから住民を守った英雄としてワグネルの傭兵たちを称える像が立ち、デモが行われるたびにワグネルのロゴが入った旗がロシア国旗と共に振られるようになり、ワグネルの名前はブランドのような形で現在も使われ続けている。

#BREAKING #Niger #Africa From today's pro - junta rally in Niger. One of the posters says - "Wagner + Russia = Freedom." pic.twitter.com/Bewb0mlwUP

— The National Independent (@NationalIndNews) August 6, 2023

中国

アフリカへの中国企業の進出は、中国の対外直接投資の方針転換によって2000年代前半からはじまった。ロシアと同じく利権を守るためにPMCを派遣しているが、PMCの活動は中国の国内外から批判を受けることも少なくない。

しかしながら、武力で利権を奪うような活動はなく、ワグネルやロシア政府との協力関係もみつかっていないため、現時点ではワグネルほど問題視されていない。ただ中国もプロパガンダを使い西側を帝国主義として批判し、権威主義を助長するような活動を行っているため、アメリカは外交でそれを止めようとしている

フランスの方針変更

フランスはこれまでのアフリカへの帝国主義的なアプローチを見直し、アフリカ諸国との関係を修復しようと動き始めた。これまでは利権のある国の政府や国民をテロから守るためという名目で兵士を派兵し、軍事介入を行っていたが、今後は兵士の数を減らして安全保障パートナーシップを通した地元軍隊と協力して安全保障を確保する方針に切り替えた。また経済政策でも、これまでのフランス・EUが地域資源を摂取する構図から、経済パートナーシップを通して外国から投資を呼び込み、地域経済や貿易産業の発展を図る方針に切り替えた。

だがフランスのこの方針変更が上手くいっているとは言い難い。この方針変更を打ち出したのが2023年2月でもあるため、まだ判断するには時期尚早とみることもできるかもしれないが、現在アフリカ大陸は明らかにロシアとワグネルがその影響力を広げている。

西側諸国

EU諸国は、フランスと同様にアフリカでの影響力をロシアに奪われた側だ。ほとんどの国は軍事的にな支援はしていないものの、アフリカを地政学的に重要な地域と位置づけ、ヨーロッパ諸国のイメージを再構築しようと動き始めた。2022年にはアフリカ諸国の首脳を集めてサミットを開き、環境問題やインフラ整備など、アフリカの抱える問題に対し包括的な協力パートナーシップを結んでいる。

イギリスはフランスの軍事活動に後方支援や偵察任務に協力するために、2018年に100人ほど兵士を派兵し、現在は300人ほどに増員されている。ドイツは、国連平和軍としてマリに派兵されている1400人の兵士たちの訓練を行い、フランスの活動を間接的に支援している。アメリカも、サヘル地域におけるフランスのテロ対策のための軍事活動に諜報活動、空中給油、兵站支援を提供している。

● 西側諸国がフランスに協力し続ける理由

フランスがアフリカ諸国から追い出されつつある現状に対し、自業自得とみる向きがないわけではない。それでも支援し続ける理由は、アフリカの豊富な資源もあるが、それ以上に人権保護の観点があるからだ。

上でも書いたように、ワグネルは利益になるのであれば手段を選ばない。味方している勢力と敵対した勢力鉱山をもっていれば、その鉱山の利権を確保するために味方のためにその鉱山を「守る」という名目でそこの住民たちを殺害するようなことを当たり前のようにやっている。味方勢力からみたら称賛の対象になるかもしれないが、敵味方に関係なく人権が保護されているかを気にする西側諸国からみたらワグネルは単純な悪だ。

また国がワグネルと結ぶ契約は、国と国が表立って結ぶ条約や協定といった長期的なものではなく、国のほうがワグネル/ロシアを必要としなくなれば国から追い出される可能性まである。そのためワグネルには、西側諸国の軍事介入とは異なり、その国の情勢を不安定に保って自分たちが必要とされる状態を保つ動機があり、ワグネルがかかわる地域は、ワグネルがかかわる前よりも争いが激化するともいわれている。

何よりも西側諸国が困るのは、偽情報の流布とプロパガンダによって地域を不安定化させていることだ。これは継続的にその地域を不安定化させるだけでなく、欧米へのイメージを悪くしてアフリカとの外交関係が長期的にしにくくし、アフリカで活発になってきているイスラム過激派のテロ活動を正当化して助長し、それが欧米諸国に飛び火しかねない状況を作っている。実際ヨーロッパではイスラム過激派によるテロ事件自体は減っているものの、逮捕者は増えている状況だ。

いくらそこに手に入れたい利権があっても、活動に正当性を持たせることができなければ動けないのが西側諸国だが、ワグネル/ロシアの活動はまさに西側諸国にアフリカに介入する正当性を与えているといえる。

フランスのエネルギー問題

フランスはEU諸国の中で経済力(GDP)・軍事力ともに2位を誇っているが、その両方を支えているのが核だ。[11][12]

フランスは2019年時点で56基の原子力発電機を使い、379.5TWhの発電を行っている。これはフランスの総発電量の71.7%にあたり、それに水力が大半を占める再生可能エネルギーが28.4%で、化石燃料発電はわずか0.9%となっている。フランスはEUの中の国民1人あたりの二酸化炭素排出量は8位で、環境政策も核に依存している。[13][14][15]

現在フランスが保有する核弾頭の数は、290個といわれている。これはロシア、アメリカ、中国に次いで4位だ。[16]

燃料の輸入元

では、核燃料はどこから来ているのか。

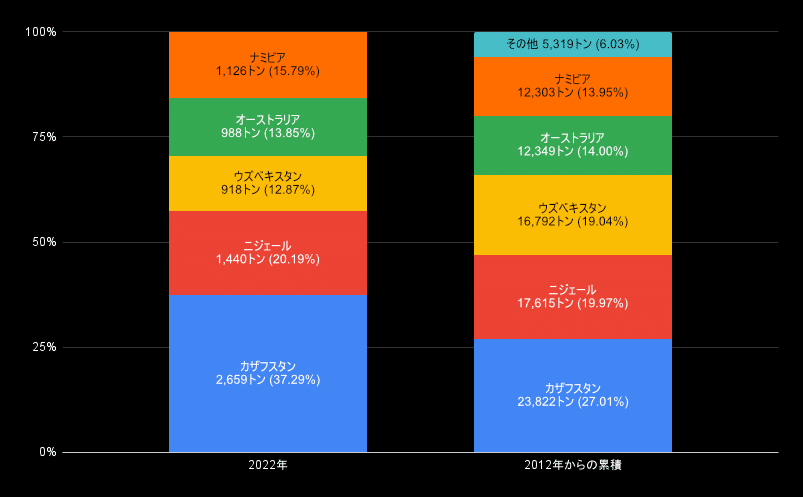

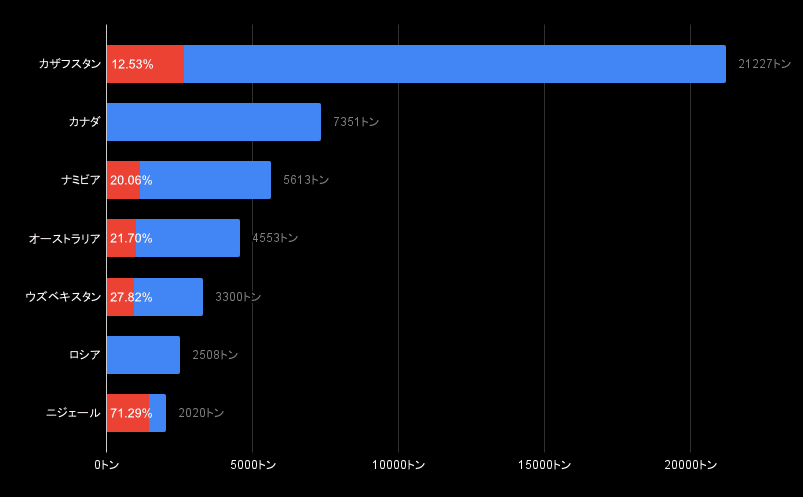

フランスは年間1000~1200トンの核燃料を必要としている。鉱山でとれるウラン鉱石でいうと8000トンも必要になる。これは2022年時点でアメリカ、中国に続き、世界第3位の消費量で、世界総生産量49,355トンの16%を消費していることになる。[17][18][19]

フランスが使う核燃料の17%は、再処理したリサイクル燃料から来ている。それ以外は主に外国からの輸入に頼っている。2022年までの過去のデータで主な供給元はカザフスタンとニジェールにその大部分を頼っている。[20]

カザフスタンとウズベキスタンは、ロシアと共にソ連を形成していた国だ。どちらの国も近年西側諸国へ歩み寄り、ロシアの影響力から離れようとしているものの、カザフスタンは現在もロシア中心となっているCSTO(集団安全保障条約)の一員で、ウズベキスタンは現在は入っていないものの、過去に2度の加盟と脱退を繰り返し、常にロシアから加盟させようとする圧力を受けている。また近年この2国は、中国の影響力も大きくなっている地域でもある。

ナミビアは今のところ何もないが、中国のプロパガンダ活動がこれまでに確認されているのと、隣のアンゴラでワグネルの活動が確認されているため、安心はしていられない。

ニジェールは上記したようにこれまでフランスが帝国主義的に依存してきた国の筆頭に挙げられるが、それをワグネル/ロシアによって奪われた形だ。

2024年6月15日、Bloombergはニジェールのウラン鉱山を運営していたフランス企業Orano社が採掘権を失う可能性が高いことを報じた。記事は親フランス派の大統領がクーデターで追放された後、ロシアがOrano社の鉱山に興味を示していたが、鉱業省がOrano社が提出したImouraren鉱山開発計画を「当局の期待に沿うものではない」として拒否し、「2回目の最終通告は6月19日までで、それ以降は同社の操業許可は取り消される」と報じている。[21]

フランスの核政策がどれほどニジェールに依存していたかは、下のグラフを見れば明らかだ。カナダとロシア以外は、フランスの輸入量は各国の産出量を反映しているが、ニジェールだけは例外だ。ニジェールは、世界の総産出量の4%しか産出していないにもかかわらず、産出したウランの71%をフランスへ輸出している。[14][19]

総発電量の71.7%を原子力発電に依存し、その燃料の20.19%をニジェールに頼っているということは、単純計算でフランスの発電量の14.47%、1年のうち約53日分のウランの輸入元が消えたことになる。

フランスはウラン鉱石を核燃料に加工して輸出も行っていて、実際のところニジェールから輸入されたウラン鉱石に発電が頼っているのは15%ほどだということらしいが、フランスの経済にとって大きな打撃になることは確かだ。

なぜウクライナなのか

ロシアがPMCを使い始めた理由は、批判を避けて戦争犯罪から逃れるためだったが、2023年6月23日にワグネルが反乱を起こし、同日プーチンは会見でワグネルの運営費が全てロシア国防省から出ていることを説明した。これでPMCを使うことによってロシアが国として「もっともらしい否認」ができなくなり、開き直るしかなくなった。8月にはワグネルは解散・FSBに吸収されてアフリカ軍団になり、プーチンはそれ以降ワグネルについて名前も口にしなくなる。

Putin (February 7, 2022):

— Natalka (@NatalkaKyiv) June 27, 2023

“the Russian state has nothing to do with Wagner”

Putin (June 23, 2023):

“Wagner is fully financed by the state.”

Never forget if Putin or any other Russian government official is speaking it means they are lying. #Putin #PutinIsaWarCriminal #Wagner… https://t.co/MF083LqIBh pic.twitter.com/tqQWGKKQU3

ワグネルのアフリカでの活動は、開き直りのおかげで自分たちをロシア人でないことを隠す必要がなくなり、アフリカはロシアの助けを借りて未来を切り開いていくというナラティブに変えて活動している。

そこにフランスやアメリカが軍を送り込んでワグネルを追い出そうとした場合、国際法上それは侵略となってしまう。まさにワグネルがアフリカに入るときに使った手だが、外交問題やスキャンダルになりかねない西側諸国では、そのような手段には出られない。

そこで出てくるのがウクライナだ。ウクライナは明らかにロシアが侵略を行っている戦争で、西側諸国は大手を振ってウクライナを支援することができる。

ウクライナが優位になれば、バフムト攻略の際にも行われたように、ロシアはワグネルを使うことになる(そうなっていない今もワグネルは少なからずウクライナで活動している)。そうすればアフリカからワグネルが引き上げられ、フランスやアメリカが入り込む余地が出てくる。

もっと可能性が高い展開としては、ウクライナがロシアとどこかのタイミングで和平交渉を行うということだ。そうなった場合、今の状況では交渉テーブルにつくのはロシア、ウクライナ、それに大量の軍事支援をしてきたアメリカという形になるだろう。しかし、もしフランスがウクライナに派兵して戦争へのかかわりを深めれば、その交渉テーブルにつけるかもしれない。

その中でフランスは、ウクライナやアメリカが交渉する戦争被害や戦争犯罪への弁償、国境や非武装地帯の設定といった直接ウクライナに関係する内容とは別に、少なくとも発電燃料の供給やアフリカからの撤退、ウラン鉱山の利権放棄などを要求することも可能になってくる。

逆にフランスにとって最悪な展開は、ウクライナがロシアに負けて和平交渉もないか、フランスが口を挟めない内に和平交渉がされてしまい、ワグネル/ロシアが引き続きアフリカで影響力を増し続け、将来的に核燃料の確保ができなくなることだろう。

それをどうにか解決するには、フランスは何とかしてアフリカからロシアを撤退させるか、交渉でウランを安定確保しなければいけないのは明らかで、直近それができる可能性があるのがウクライナ戦争への派兵というわけだ。

中東とアフリカで活動するウクライナ軍

あまり大々的にメディアでは取り上げられていないが、フランスがアフリカでの問題を解決しようとウクライナへの派兵を行おうとしているのと同じように、実はウクライナ軍もウクライナ戦争のためにアフリカと中東で特殊部隊が活動していることが分かっている。

2023年9月、スーダンで活動しているワグネルに対して「ウクライナ流」のドローン攻撃を行う動画がSNSに投稿された。当時ドローンを使ってこのような攻撃を行えるのはウクライナ軍以外に考えられなかったため、ウクライナ軍がスーダンで活動しているのではないかという疑いが出てきた。[56]

🇺🇦 UKRAINE ATTACKING 🇷🇺 IN AFRICA?

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 19, 2023

⚡️⚡️⚡️ 🇺🇦 intelligence services likely struck 🇷🇺 Wagner forces in Sudan 🇸🇩.

- CNN 🇺🇸

Supposedly, 🇺🇦 led drone strikes two days after Wagner delivered a large shipment of weapons to Sudan. pic.twitter.com/z29GFUFFZN

10月にはウクライナ兵がスーダンでワグネルと戦っているとされる映像が公開され、ウクライナ国防省情報総局のキリーロ・ブダノフ局長の誕生日の1月4日にはスーダンからとされるお祝いメッセージが投稿された。

📹 EXCLUSIVE: Videos Show Ukrainian Special Forces 'Cleaning Up' Wagner Fighters in Sudan

— KyivPost (@KyivPost) November 6, 2023

One of the videos purportedly shows Ukrainian operatives stalking the streets of the African city and engaging Wagner fighters at close range with RPGs. pic.twitter.com/wD5noCk3Kt

#BREAKING #Sudan #Ukraine Soldiers from the Sudanese Armed Forces express solidarity with Ukraine and extend support to Kyrylo Budanov.

— The National Independent (@NationalIndNews) January 4, 2024

Today is Budanov's birthday. pic.twitter.com/zp0gG5ABXx

2月にはスーダンでウクライナ特殊部隊がワグネルのメンバーを拘束し、詰問しているとされる映像が公開された。 [57]

❗️📹 EXCLUSIVE: Kyiv Post sources in Ukraine’s special services provided an exclusive video that shows elements of Ukrainian special forces interrogating captured Wagner mercenaries in the Republic of Sudan

— KyivPost (@KyivPost) February 5, 2024

Watch the full video on our Telegram: https://t.co/cxe5ld2VCA pic.twitter.com/zzjuHO6G2B

6月3日には、シリアでウクライナの特殊部隊が反政府勢力と協力してロシアのPMCを殲滅しているとされる映像が公開された。[58]

🇸🇾🇺🇦🇷🇺 #Russia #UkraineWar

— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) June 3, 2024

The Kyiv Post published images showing fighters of the GUR of the Ministry of Defense of #Ukraine, as well as Syrian rebels, attacking and eliminating soldiers of the Russian armed forces in #Syria

Active hostilities are taking place in the southern… pic.twitter.com/TwS9Jb4LZN

スーダンの活動もシリアの活動も、製油所と同様にロシアの財源を妨害する活動だ。特殊部隊をウクライナの戦場で使ったほうがよいのではないかという議論はあるが、ウクライナの戦場のように常に敵のドローン偵察機に見られながら大砲の弾がいつ、どこにいても飛んでくるような環境で特殊工作を行うことは難しく、それに比べてスーダンやシリアは少人数を送り込み、現地の協力勢力と協力しながらドローンの扱いや、戦術を教える方が財源を断つという意味では効率がよいと判断しているようだ。

派兵までのハードル

フランスがウクライナに兵士を展開したいと思ったところで、現実問題として解決しないといけない問題は少なくない。

これまでのウクライナ支援は、エスカレーション・マネジメント、リスク・マネジメントの観点で行われてきた。ウクライナを支援するとはいっても、ウクライナがロシアに圧勝できるだけの軍事援助を行うことはなく、戦争を継続させられるだけの兵器を提供し、それは時にウクライナをゆっくり殺しているだけだと批判が起きることもあった。そんな状況の中に自国兵士を派兵することは、フランスもしたくない。

他の西側諸国とのコンセンサス

マクロン大統領が今年2月にウクライナへ西側諸国が派兵を行う可能性を示唆したとき、多くの国がその可能性を否定した。国際法上の問題がなくても、NATO・EU加盟国として同盟国のコンセンサスが得られていない状態での派兵は難しい。ウクライナとしても、他の西側諸国からも軍事援助されている立場で、コンセンサスが得られていない内にフランスへ要請をすることは、ほかの国からの軍事支援を失うリスクを伴ってしまう。

フランスはウクライナの要請を受けて訓練教官を派遣した。そこまでの派遣は西側諸国の間でコンセンサスがとれていると考えて間違いないだろう。今のところ前線への派兵に関してフランスは、肯定も否定もしていない。

ロシアが西側諸国への威嚇を強めるに従い、西側のウクライナ支援のドクトリンは大きく変わってきている。

武器・弾薬供与の拡大と安定化

EUは、2024年3月までにウクライナに砲弾100万発を供給することを約束していて、EU内での砲弾製造能力を工場の建設などを行って対応するはずだったが、1月にその半分の砲弾数しか供給できないことを発表した。アメリカもウクライナ支援法案が下院で可決されず、ウクライナは前年秋ごろから砲弾不足になり、アウジーイウカという戦略的にも重要な街からの撤退を強いられていた。そもそもマクロン大統領の西側派兵の可能性発言は、この状況を重く受け止めた西側諸国が緊急会談を繰り返す中で出てきたものだ。

EU、特にドイツはウクライナに供給する砲弾の製造をEU国内で行うことにそれまでこだわってきた。それが無理だと分かり、チェコがEU以外の国から購入できる砲弾80万発(後にさらにみつかり100万発)を探し出し、各国から資金を募り、このイニシアチブだけでも4月以降毎月10万発の砲弾が供給されるまでになった。[22]

またこれまで何段階かにわけて、徐々に射程の長いミサイルが提供されてきたが、アメリカはかたくなに長距離ATACMS弾の供給をしてこなかった。それも今年3月、ウクライナ領内の標的にのみ使うことを条件に密かに提供が行われたことをペンタゴンが4月に公表した。また、その後可決されたウクライナ支援法案では、長距離ATACMSの供給が明文化されるにまで至った。[23]

航空機、特に戦闘機は2023年3月から4月にかけてポーランド、スロバキア、北マケドニア、リトアニアがいわゆる東側機のMiG-29、Su-25、L-39を合計32機提供したが、ウクライナから再三F-16の提供を要望されても、提供承認権を握るアメリカが長いこと提供の承認を出し渋っていた。[24][25][26][27]

2023年8月に提供承認権を握るアメリカが、ウクライナへのF-16提供を承認すると、徐々に西側諸国からは提供表明が行われた。最初は提供されてもせいぜい10機以下ではないかといわれていたが、2024年6月はじめまでに合計95機が提供されることになっている。それ以外にもフランスはミラージュ2000-5を提供すると発表(機数は明らかになっていないが、現在12機運用中で2030年までに退役させる予定)したのに加え、スウェーデンは早期警戒管制機のASC 890を2機提供すると発表した。[28][29][30][31][32][33][34]

攻撃範囲制限の緩和

西側諸国がウクライナの武器使用に制限を行い、ロシア領内への攻撃を禁止していたため、ウクライナ軍は国境地帯にロシア軍がいるのが見えても、攻撃ができなかった。それを逆手にとってロシア軍は5月10日からハルキウの北西の国境地帯に新たな前線を開いて侵攻をはじめた。これを機に西側の方針が大きく動き始めた。

ウクライナ軍がパトリオット防空システムを使ってウクライナ領空内でA-50早期警戒管制機を含むロシア軍機を5機ほど撃墜した際、パトリオットの提供権限を持っているアメリカは、これ以上ロシア軍機を撃墜したらパトリオットの砲弾供給を停止すると制限をかけた。そのためロシア軍機は一時期前線近くに出てこなくなったが、パトリオットが不在になっていることに気が付いたロシア軍は次第にまた前線近くまで出てくるようになり、ウクライナ軍はまたもや激しい爆撃に悩まされることになっていた。

ハルキウ近郊でのロシア軍侵攻に際してもロシア軍はウクライナ軍が撃墜を禁止されていることをよいことに、激しい爆撃を行った。それを受け5月31日にアメリカはパトリオットを使ったロシア領内のロシア軍機の撃墜を許可した。アメリカ国家安全保障会議戦略広報調整官のジョン・カービー氏は記者会見で、これまでもウクライナの脅威となるロシア領内のロシア軍航空機に対する攻撃の制限はしていなかったと強調した。[48]

USA has never restricted Ukraine from taking down Russian aircraft with US-made weapons, John Kirby, the White House spox, said.

— BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) June 5, 2024

Thus, Ukraine can use Patriots & F-16s to destroy Russian jets that drop glide bombs without entering the Ukrainian airspace. pic.twitter.com/KYgVazJDeT

ウクライナ軍はハルキウ近郊の国境地帯からロシア軍が侵攻をはじめても、撃った弾がロシア領内へ落ちることを恐れ、侵攻してくるロシア軍を迎撃できないでいた。この不条理な制限が広く知られるようになり、制限解除を求める圧力が大きくなり、ウクライナに武器を提供しているほとんどの国が制限を解除する声明を発表した。[35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]

とくにドイツのオラフ・ショルツ首相はウクライナへの軍事支援をしている国の中では一番の慎重派として知られていて、マクロン大統領が説得ともとれる会談を行いにドイツに出向いた際に行われた共同記者会見は、歴史的な出来事だと称された。

#BREAKING #France #Ukraine #Russia French President Emmanuel Macron, alongside German Chancellor Olaf Scholz, declared that Ukraine should be allowed to use EU-provided weapons to "neutralize military facilities" launching missiles, even if located in Russia. pic.twitter.com/qzR9ucqC6w

— The National Independent (@NationalIndNews) May 28, 2024

アメリカは、バイデン政権のエスカレーション・マネジメント重視の姿勢を緩めなかったが5月末になってようやくハルキウ近郊の国境地帯に限り、防衛のためのみロシア領内への攻撃を許可した。[46]

しかしながらウクライナの都市(特に民間施設)を攻撃するためのミサイルは、ハルキウ近郊の国境地帯からではなくウクライナの東から北東側の空港から飛び立つロシア軍爆撃機によって発射されていて、ハルキウ近郊に限っても防衛できないという批判が高まり、ハルキウ近郊の国境地帯に限らず攻撃を許可することを明言した。ただしその際もウクライナの国境から100km以内に限り、ATACMSミサイルの使用は禁止していて、いまだに批判され続けている。[47]

アメリカのシンクタンクである戦争研究所もウクライナに長距離ATACMSミサイルのロシア領内での使用制限を排除するべきだと訴えている。

6/ ISW continues to assess that the US should allow Ukraine to strike all legitimate military targets in Russia’s operational and deep rear with US-provided weapons.

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 31, 2024

Full assessment: https://t.co/0bQNaWk2tx pic.twitter.com/xVQgM5q514

6月中旬にプーチンが北朝鮮を訪問して金正恩と会談し、一方が侵略を受けた場合、相互に支援を提供する「包括的戦略パートナーシップ条約」を結んだ。それに対し韓国はウクライナへの武器支援を検討すると発表した。 [49][50]

こうしていくら西側諸国がエスカレーション・マネジメント、リスク・マネジメントを重視していても、ロシアは脅迫を続け、自らエスカレーションさせようとするということに気づき始めた西側諸国は、徐々にではあるものの、ウクライナ支援の形を変えはじめた。後方支援に限らない西側諸国のウクライナへの派兵も、今年中にあり得るかもしれないという人もいるほどで、半年前には考えられなかった状況だ。

派兵に前向きな国

フランス以外にエストニアもウクライナへ訓練教官を送ることに関しては意欲的だ。アラル・カリス大統領は、議会が決めることだとしながらも、要請があった場合はそれほど待たせずにエストニアが派遣を行うかどうか回答できるだろうとし、カヤ・カッラス首相も西側諸国はウクライナが勝つための手段は何一つ除外してはいけないと語っている。これはウクライナ戦争が終わっていなくとも、ロシア軍が準備でき次第バルト三国に侵攻するのではないかとみられているからだ。[51][52]

"Everything" is on the table to help Ukraine beat Putin," Estonia's PM Kaja Kallas said on the latest episode of our Power Play podcast, days after France's Emmanuel Macron caused a storm by hinting that sending troops to help Kyiv was a possibility.https://t.co/f7aKplT4Lq

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 29, 2024

チェコのペトル・パヴェル大統領はウクライナで西側兵士を展開する可能性は引き続き協議するべきことだと語り、NATO兵がウクライナで後方支援をすることは国際法上問題ないと述べている。またチェコは国民が他国の軍隊に志願する場合も大統領の許可を必要としているが、パヴェル大統領はこれまでに150人ほどへこの許可を出している。[53][54][55]

BREAKING:

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2024

Czech President Petr Pavel says he is open to the idea of Western troops being sent to Ukraine:

“I’m in favor of looking for new ways, including continuing the discussion about a possible presence in Ukraine. Let's not limit ourselves where we shouldn't”

🇨🇿🇺🇦 pic.twitter.com/LE8SwtERpy

法的な問題

国軍が国境を超えて遠征を行う場合、他国を支援するためであっても国際法に照らし合わせて法的な問題がないか確認する必要がある。ウクライナから要請があり、支援するための協定や条約があれば、侵略にはならない。だがフランス兵がフランス以外の国のために戦うことは、問題になってくる。あくまでもフランス軍はフランスのために戦うための軍隊であって、政治家が派兵すると決めただけで他国の支援ができるわけではない。

フランスがウクライナのために戦うことの正当性を与えずに、フランス兵をウクライナで戦わせるのであれば、ウクライナで戦う意志のある兵士たちに休暇を与え、ウクライナ領土防衛部隊外国人軍団に志願させるほうがなんの問題もなく楽にこの問題を解決できる。ただ、その場合フランス兵が休暇中にウクライナ軍に強力して戦ったというだけになり、フランスが和平交渉のテーブルにつく正当性は弱くなってくる。

やはりフランスがフランスの目的を果たすために兵を送り込むためには、フランス軍がフランス軍として派兵を行うことだ。そこで出てくるのがフランス兵は誰から命令を受けて動くのかという、指揮系統の問題だ。

指揮系統

既存の指揮系統に派遣されたフランス兵を組み込む場合、おそらく領土防衛部隊外国人軍団の下にフランス軍部隊を入れることだろう。この場合、究極的にフランス兵たちを指揮するのはウクライナ軍参謀本部になる。国軍には明確に誰から命令を受けるかの規定があるが、二国間で合意があれば法的には問題ない。この場合、ウクライナ軍にフランス軍は兵士を文字通り貸し出す形になる。

ただしこの場合、作戦指揮の意志決定にフランス軍がかかわらないということで、フランス兵から苦情が出る可能性はある。実際ロシア軍側では、ロシア連邦内の共和国軍がロシア軍に協力する形で部隊を派兵しているが、その多くがロシア軍から捨て駒のように肉弾として前線に送られ、苦情を録画してSNSに投降するということが起きている。これまでのウクライナ軍でそのようなことは起きていないが、絶対に起きないとも言えないことだ。やはり理想としては作戦指揮の意志決定にフランス軍も参加し、フランス軍の上層部からフランス軍としての指令を行うというのが理想になってくる。

そのためには、ウクライナ軍とフランス軍で統合司令体制を作り、統合司令参謀本部が両軍を指揮する体制が必要になる。この形をとれば、フランス軍はフランス軍の編制を保ったまま、ウクライナ軍と連携をとって戦闘に参加することができる。また参謀本部に自軍部隊の得意・不得意を把握している人物が入れば、ウクライナ軍とフランス軍で得意な持ち場をそれぞれ受け持つといった分業も可能になる。

いずれの場合も、今後フランスは他の西側諸国とのコンセンサスをとりつつ、ウクライナと協議して命令系統の取り決めを行っていく必要がある。

出典

アフリカでのワグネルPMC活動地域作成にあたり使った情報源:

U.S. Department of State: The Wagner Group’s Atrocities in Africa: Lies and Truth

BBC: Wagner in Africa: How the Russian mercenary group has rebranded

Council on Foreign Relations: What Is Russia’s Wagner Group Doing in Africa?

Counter Extreamism Project: Wagner Group (Expeditionary and Volunteer Corps)

European Parliament: Human rights breaches by Russian paramilitary

groups, in Somalia and in CameroonArmed Conflict Location and Event Data: Wagner Group Operations in Africa

PBS: A look at the Wagner Group’s presence and activities in Africa

Politico: Inside the stunning growth of Russia’s Wagner Group

Oxford Political Review: When Private Military Operations Fail: the Case of Mozambique

BBC: Wagner Group: Why the EU is alarmed by Russian mercenaries in Central Africa

The South African: The Wagner Group in DRC’s impact on US plans and Angola’s economy

Robert Lansing Institute: Wagner Group expands influence in DRC, Africa

Express: France WARNING: Russian mercenaries PLOTTING in Africa - ‘We know you!’

BBC: Wagner in Sudan: What have Russian mercenaries been up to?

Africa Center for Strategic Studies: Mapping Disinformation in Africa

Africa Center for Strategic Studies: Mapping a Surge of Disinformation in Africa

Statista: Gross Domestic Product (GDP) of European Union member states in 2023

International Energy Agency: How much CO2 do countries in Europe emit?

Bulletin of the Atomic Scientists: Nuclear Notebook: French nuclear weapons, 2023

Statista: Consumption of uranium worldwide in 2022, by leading country

Bloomberg: Orano at Risk of Losing Niger Uranium Mine Sought by Russia

Axios: What to know about the long-range missiles the U.S. quietly gave Ukraine

Aljazeera: Germany approves Poland’s request to send MiG-29 jets to Ukraine

Aljazeera: Slovakia delivers first four Soviet-era MiG-29 jets to Ukraine

Militarnyi: Ukraine received four Su-25 jet aircraft from North Macedonia

Militarnyi: Lithuania handed over a L-39ZA light attack aircraft to Ukraine

Politico: Belgium to deliver first F-16s to Ukraine this year — with strings attached

Newsweek: NATO Ally Confirms F-16 to Ukraine as 'Entire Fleet' Decommissioned

Politico: US sets date to train Ukrainian F-16 pilots as Norway pledges jets

Breaking Defense: French Mirage-2000 fighters are headed to Ukraine. Here’s how Kyiv will use them.

Defense Express: France is Considering to Transfer Mirage 2000 Combat Aircraft to Ukraine

Airforce Technology: Sweden’s ASC 890 donation shifts the balance in Ukraine air defence

Militarnyi: Canada Permits Strikes on Military Targets Inside Russia

DPA international: Czech leader backs Ukraine's right to hit targets inside Russia

CNN: France and Germany say Ukraine should be able to use their weapons to strike inside Russia

Politico: Let Ukraine hit Russia with donated weapons, Finland’s foreign minister says

Bloomberg: Ukraine Should Be Free to Hit Military Targets in Russia, Latvia Says

Politico: Ukraine can strike Russian targets with Dutch F-16s

Ukrainska Pravda: Poland allows Ukraine to use Polish-supplied weapons to strike targets in Russia

Ukrinform: Sweden allows Ukraine to use its weapons for strikes inside Russia

BBC: Biden allows Ukraine to hit some targets in Russia with US weapons

Politico: US says Ukraine can hit inside Russia ‘anywhere’ its forces attack across the border

Ekrainska Pravda: Estonian president on sending troops to Ukraine: Kyiv doesn't see the need yet

Politico: ‘Everything’ on table to help Ukraine beat Putin, Estonian PM says

Euractiv: NATO support in Ukraine not against international rules, says Czech president

Euromaidan Press: Czech president approves 20 Czechs for service in Ukraine Forces

Kyiv Post: EXCLUSIVE: Ukrainian Special Forces Interrogate Wagner Mercenaries in Sudan