エレベーターの孤独

短編小説

◇◇◇

二つ歳上の土岐岡さんとは大学が同じで、今月から真穂は勤め先も同じになった。けれども、住んでいるマンションまで同じだとは思わなかった。

新潟の長岡にあるビジネスホテルで長期の研修を終え、三ヶ月ぶりに関東へ舞い戻った真穂は、辞令を受けて都内にあるホテルのクロークの仕事に着任した。会社は観光旅館やビジネスホテル、飲食店など、全国に手広く展開しているグループ企業なので、研修が遠隔地で行われることは珍しくなかった。本来の希望はブライダル部門だが、接客のスキルを磨き、多くの経験を積みたい真穂にとって、クロークの仕事から始められることは都合がよかった。そして偶然にも、そこには先輩社員の土岐岡さんが在籍していたのだった。

土岐岡さんの印象は、ひとことで言うと変わり者だ。大学時代に同じサークルに所属していたことから、真穂は土岐岡さんのことをよく覚えていた。背が高く、がっちりとした体型の男性で見てくれも良く、上背のある外国人客と並んでいても、応対しているときの土岐岡さんがいる空間は、構図の美しい絵のように見えるときがあった。接客もスマートで仕事のできる先輩なのだが、勤務が終わって真穂と二人きりになると、途端に彼の素の部分が現れるのだ。口の利き方がぞんざいというか、発言が適当というか、そういうクセのある一面が。

「まほろばの真穂さん、おれと一緒に帰るか」

その日は土岐岡さんとシフトが同じで、退勤のタイミングもちょうど同じだった。真穂がロッカーを出て、従業員の通用口に向かって歩いていると、後ろから土岐岡さんのそんな声が聞こえてきたのだ。

真穂に追いついて横に並んだ土岐岡さんは、そのまま歩調を合わせることもなくスタスタと追い抜いて、少し先まで進んでから後ろを向いて「行くぞ」と首を振ってくる。真穂は心なしか足を速めなければならなくなった。

新宿駅方面に向かう地下通路を二人で歩きながら「私は笹塚ですけど、土岐岡さんはどこなんですか?」と真穂が訊ねると、真っ直ぐ前を見て歩いていた土岐岡さんは「笹塚だよ」と答え、少し妙な顔をしながら真穂の顔を覗き込み、「おまえ、知らないのか。住んでいるマンション、おれと同じだぞ」と驚いたような声を出した。

真穂はそれ以上に驚いていた。笹塚のマンションは八階建てで、真穂の部屋は七階にある。引っ越してからすぐに研修期間に入ったので、本当の意味で暮らし始めたのはごく最近からだが、それでも一ヶ月近くは暮らしていた。訊けば土岐岡さんが住んでいるのは四階だという。

「全然気付かなかった……」

「ご近所同士、よろしくな」

土岐岡さんはそう言って、仕事中には絶対に見せないニヤニヤした顔で軽く会釈してみせた。真穂の中に、真面目なようで不真面目な大学時代の土岐岡さんが蘇ってくるようだった。

二人が大学時代に所属していたサークルは、広い意味での文芸研究サークルで、文学作品に限らず映画や演劇の評論も行っていた。毎年一冊の文芸誌を刊行するというきちんとした実績があり、真穂が一年のときは、男女の比率は半々だったと記憶している。

サークルのメンバーで映画のアンケートを採ったとき、ジェームズ・キャメロン監督の大ヒット作『タイタニック』を、真穂だけが観ていなかったことが発覚するという出来事があった。

「どういう話の映画でしたっけ」と真穂が訊ねると、いつも適当なことを放言している土岐岡さんが、こう言ったのだ。

「主人公の二人がカーセックスをする映画だ」

土岐岡さんの顔を見るとニヤニヤしている。真穂は、自分はからかわれているのだと思った。

「土岐岡先輩、嘘はやめて下さい。『タイタニック』が船の映画だってことくらいは、いくら私でも知っています」

「おれは適当だが、嘘は言わない」

「顔がニヤけてますよ。絶対に私をからかっていますよね!」

あとで映画を観てみたら、タイタニックの船上で出会ったジャックとローズは、本当にカーセックスをしていたのだった。

「懐かしいな」

笹塚駅からマンションに向かって、暑気の残る夜の静かな通りを、真穂は土岐岡さんと学生時代の思い出話をしながら歩いた。

「あの『タイタニック』で、私はスタバだけでなくなか卯の親子丼まで賭けてしまったんですよ。絶対に嘘をついてると確信してたから。だって船の中ですよ。それなのにっ!」

「あのときの親子丼はことさら美味かったな」

「もう、本当に口惜しい」

橙色の外壁をしたマンションのエントランスが見えてきた。駅からのいつもの道のりが、真穂はあっという間に感じた。土岐岡さんの歩幅に合わせたから早いというわけでもないだろう。エレベーターホールに目を向けると、無人の箱が一階に下りていた。

「おまえ先に乗っていけ」

土岐岡さんは顎で真穂を促すような仕草をした。

「一緒に乗らないんですか」

「ああ。一緒に乗って、おまえを襲ってしまうとわるいからな」

「なんですかそれ」

いいから早く乗れ、おれは次でいい、と言って土岐岡さんはエレベーターのドアを開けて真穂を中に押しやった。

襲ってしまうとはどういう意味だろう。真穂は首を傾げたが、土岐岡さんに「お疲れ様」と告げられ、ひらひらと手を振られてしまえばこちらも「お疲れ様でした」と言うしかなくなる。

たった一人でエレベーターに乗りながら、真穂は最後のセクハラめいた発言は何だったのだろうかと考え、やっぱり土岐岡さんは変わり者だ、との結論に落ち着いたのだった。

◇◇

それからは、シフトが同じときは土岐岡さんと一緒に帰ることが増えた。ただ、マンションのエレベーターは相変わらず別々だった。

今では真穂もクロークの仕事に慣れてきて、何度も宿泊してくれるお客様のことは個別に覚えられるようになっていた。細やかに状況を把握し、お客様に合った最善のサービスを提供するように心掛けていたら、直接褒められることが多くなった。

ある日、真穂は久しぶりに土岐岡さんと退勤時間が一緒になった。

「最近評判が良いそうじゃないか」

「やめて下さい。土岐岡さんからそう言われると何か裏がありそうで」

「おれほど裏表のない人間はいないぞ」

「そのニヤニヤ笑いに何度騙されたことか」

いつものように地下通路を歩きながら、真穂は土岐岡さんと仕事の話をしたり、ふと思い出して学生時代の文芸サークルの話をしたりした。

「おまえの記憶力の良さは子供のころからなのか?」

「まあまあ良い方でしたよ。得意でした」

「今の仕事にうまく活用できてるよな」

「どうしたんですか、突然私のことを褒めだして。あの土岐岡さんが気持ち悪いですよ」

真穂はそう言って、隣で自分の歩調に合わせて歩いてくれている土岐岡さんに向かって、肘で何度も小突く真似をしてみせたが、嬉しい気持ちは隠せなかった。

「おまえ、あの隠し芸は今でもできるか。『羊をめぐる冒険』の暗誦」

「最初の方なら多分。でもどうしてですか」

「暗誦できるのなら、おれに少し聞かせてくれ。急に思い出したことがあるんだ」

かつて、文芸サークルで開かれた懇親会のときに、真穂が披露した特技というのが村上春樹の小説『羊をめぐる冒険』の暗誦だった。好きで繰り返し読んでいるうちに、最初の「水曜の午後のピクニック」はそらでスラスラと言えるようになったのだった。真穂の隠し芸は、このときの懇親会の場で喝采を浴びた。

新聞で偶然彼女の死を知った友人が電話で僕にそれを教えてくれた。彼は電話口で朝刊の一段記事をゆっくりと読み上げた。平凡な記事だ。大学を出たばかりの駆けだしの記者が練習のために書かされたような文章だった。

何月何日、どこかの街角で、誰かの運転するトラックが誰かを轢いた。誰かは業務上過失致死の疑いで取り調べ中。

雑誌の扉に載っている短い詩のようにも聞こえる。

「葬式はどこでやるんだろう?」と僕は訊ねてみた。

「さあ、わからないな」と彼は言った。「だいいち、あの子に家なんてあったのかな?」

京王線のホームに停まった電車内で発車時刻になるのを待ちながら、真穂は吊革につかまって目を瞑っている土岐岡さんに暗誦を披露していた。

「まだやりますか?」

「もう少し。もう少し頼む」

もちろん彼女にも家はあった。

僕はその日のうちに警察に電話をかけて彼女の実家の住所と電話番号を教えてもらい、それから実家に電話をかけて葬儀の日取りを聞いた。誰かが言っているように、手間さえ惜しまなければ大抵のことはわかるものなのだ。

「そこだ」土岐岡さんが目を開いた。

「《誰かが言っているように、手間さえ惜しまなければ大抵のことはわかるものなのだ》。昔、おまえがその隠し芸をみんなの前で披露したとき、おれは、今読み上げたところを聞いて気付いたことがあったんだ」

「何か発見でもしたんですか?」

「ああ、まさに発見だ」

土岐岡さんは二つの吊革にぶら下がるような格好で全身を脱力させ、真穂の近くにまで顔を寄せると、囁くように言った。

「《誰かが言っているように》……村上春樹はたしかにそう書いた。では、その《誰》とは誰のことだと思う?」

真穂は首を横に振った。暗記するほど読んできたが、そんなことは考えたこともなかった。

「土岐岡さんは、それが誰のことかわかったんですか?」

「マーロウだよ」

「誰ですか」

「フィリップ・マーロウ。レイモンド・チャンドラーの小説にでてくる私立探偵だ」

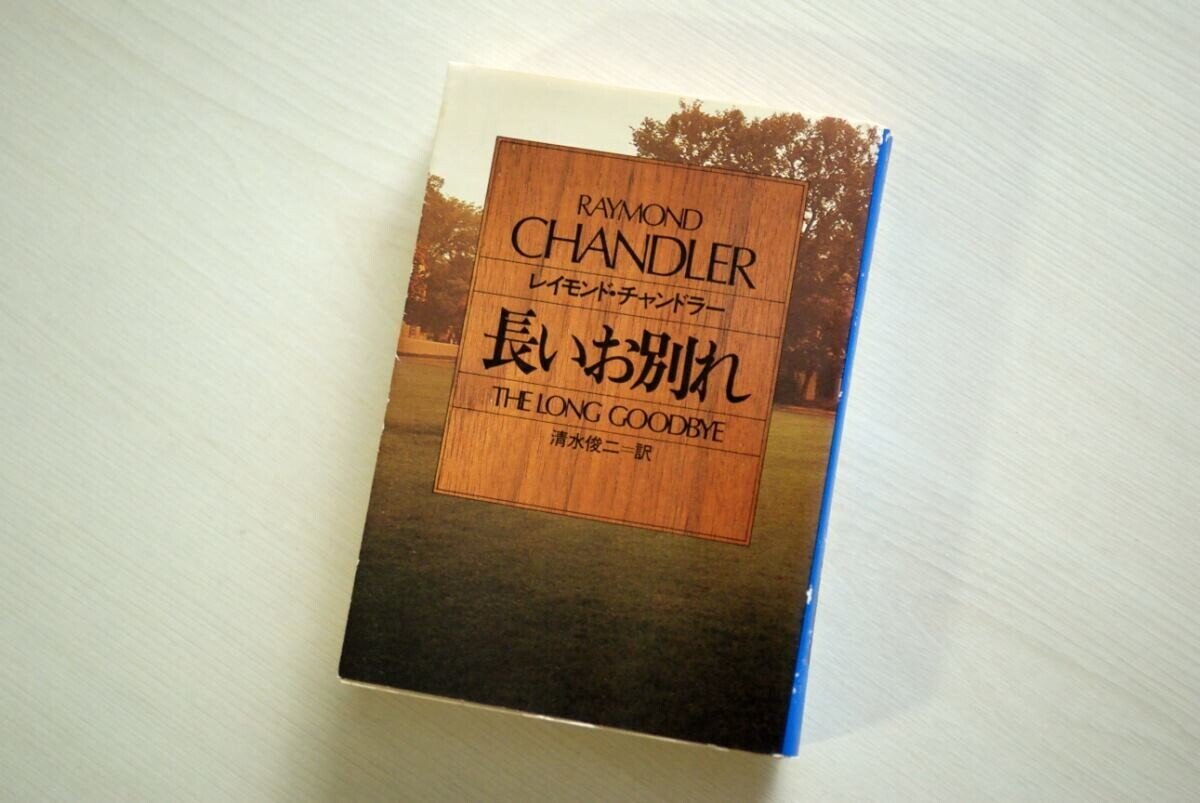

土岐岡さんによると、チャンドラーの『長いお別れ』という小説の中に、これとほとんどそっくりの台詞を、マーロウが語るシーンがあるのだという。

「清水俊二訳『長いお別れ』の42章。マーロウがスペンサーと共にアイリーンの邸を訪れた場面だ。注意深く読めば見つかると思う。最初に読んだとき、どこかで見覚えのある台詞だと思ったんだ。でも思い出せなかった。おまえが『羊をめぐる冒険』を暗誦してくれたから、おれはそれに気付くことができたんだ。おまえの特技は、あのときから誰かの役に立っている」

「えっ、そこに繋がるんですか、今までの話って」

「繋がるんだよ。少し長かったか」

笹塚に着いて夜の静かな通りを歩いているときも、土岐岡さんの文芸サークル時代の話は止まらなかった。真穂はそんな風に饒舌な土岐岡さんを目にしたのは久しぶりだと思った。

マンションに着いて、エレベーターホールの前に立つと、土岐岡さんはいつものように真穂に「お疲れ様」と言って先に乗せようとする。

「土岐岡さん、一緒に乗りましょうよ。私は平気ですよ」そう言って、真穂は土岐岡さんのジャケットの裾をつかんで引っ張ってみた。

けれども、それはすぐに土岐岡さんから払いのけられた。

「いいから先に行け。おまえと一緒に乗ると、寝技をかけたくなる。それでは困るだろう」

エレベーターの扉は閉まり、真穂は上昇する箱の中でため息をついた。ひとりぼっちになった気分だった。

◇◇

土岐岡さんは、誰かと二人きりでエレベーターに乗るのが苦手なのだろうか。

真穂はサークルで毎年作っていた文芸誌に、土岐岡さんが寄稿した小説があったことを思い出した。内容はほとんど忘れてしまったが、エレベーターに乗った男の子が、変質者から言葉巧みに服を脱がされてしまう話だったと記憶している。まさかそれが、土岐岡さんの過去のトラウマをもとにした話だったということはないだろうか。

そんな妄想をしたあとだったので、真穂は勤務中のホテルのエレベーターで、土岐岡さんが一人で乗っている箱と遭遇したとき、一瞬、乗り込むのを躊躇した。

「乗ってもいいですか」

「どうぞ」

土岐岡さんの表情は普段と変わらなかった。二人きりで乗っていることに、妙な緊張を感じているのは自分だけだろうかと真穂は思った。途中の階で、土岐岡さんと同期の本城百合香さんが乗り込んできたので、真穂は内心ほっとした。「何かあった?」と明るい顔で百合香さんが訊ねるので、真穂は「ないです」と言って笑うしかなかった。

◇◇

土岐岡さんの奇妙な行動の秘密がわかったのは、それから間もなくのことだった。

その日も土岐岡さんと帰りが一緒になり、真穂はマンションのエレベーターに、いつも通り土岐岡さんに見送られて一人で乗り込んだ。だが、コンビニに行く用事を思い出し、真穂は七階に着いてもエレベーターを降りず、乗り込んだまま、また一階に下りることにしたのだ。エレベーターの扉が開いて、まだそこに自分が乗っていたら、土岐岡さんはどんな顔で驚くだろうと想像しながら。

ところが、一階に下りてもそこには土岐岡さんの姿はなかった。ふと、エントランスの北側に目を向けたら、マンションの階段を上っていく誰かの足元だけがちらっと見えた。

土岐岡さん?

そう思って、真穂は好奇心から跡をつけた。土岐岡さんは自分の部屋がある四階まで、わざと階段を使っているのかも知れない。だが、足音が聞こえたのは二階までだった。

真穂は二階に上がり、マンションの通路に顔を出した。土岐岡さんがゆっくりと歩いている姿が目に入った。ある部屋の前で立ち止まると、中から自然にドアが開いて、女性の細い腕が土岐岡さんを招き入れた。真穂はその女性を百合香さんだと思った。

◇◇

あとになって、この笹塚のマンションには会社からの住宅補助が出ていて格安で借りられるため、社員の多くが住居者になっていることがわかった。考えてみたら、真穂がこのマンションに決めたのは、会社からの紹介があったからだった。そのことを土岐岡さんに話すと、今頃知ったのか、と盛大に笑われてしまった。

来月にも、土岐岡さんはこのマンションを出て引っ越すという。新しいマンションには百合香さんと一緒に住むそうだ。真穂は、もう土岐岡さんと笹塚のマンションに一緒に帰ることはないのだな、と思った。そして、それを少し残念に思っている自分にはっとしたのだった。

これからも、エレベーターに一人で乗っているときは思い出すかも知れない、と真穂は思った。誰かに見送られたあとに過ごすエレベーターでの孤独な時間が、実は案外好きだったこと。下で待っている人のことを思い、空の箱を送り届けるために一階のボタンを押す行為も、自分は気に入っていたこと。

ひとつだけ、真穂は土岐岡さんに訊ねたいことがあった。マンションのエレベーターに一緒に乗ると、襲いたくなったり寝技をかけたくなったりするのはどうしてなのか。いや、訊いたところで真面目に答えてはくれないだろう、と真穂は思った。きっと深い意味なんてないのだ。土岐岡さんは昔から発言が適当な人なのだから。

(了)

四百字詰原稿用紙約十七枚

◇◇◇

■引用・参考文献

『羊をめぐる冒険』 村上春樹 講談社

『長いお別れ』 レイモンド・チャンドラー/清水俊二=訳 ハヤカワ文庫

◇◇◇

付記(2022/07/03)

作中で述べたように、『羊をめぐる冒険』の一節が、フィリップ・マーロウが語った台詞から採択されている、という「発見」ですが、『長いお別れ』のどの部分か知りたいという読者もいると思います。

本文中で示すことができませんでしたので、(清水俊二訳『長いお別れ』の42章。マーロウがスペンサーと共にアイリーンの邸を訪れた場面)で該当する台詞の部分をこの場を借りて引用させて頂きます。

(台詞の前半は省略しました)

「————偽名なんです。軍隊では結婚するのに許可が必要だからです。その男は本名を偽ったのです。軍隊ではちがう名前でした。ぼくは彼が軍隊にいたときの記録をすっかり握っています。手数を惜しまずに訊いてみればたいていのことはわかるということを知らない人間が多いんです」

レイモンド・チャンドラー 『長いお別れ』 清水俊二・訳

ハヤカワ文庫 三十六刷 p377.

本当に村上春樹がこの台詞を念頭に置いて作品を執筆したかは、本人に訊いてみなければわかりません。私の盛大な勘違いの可能性は大いにあります。ただ、私自身、いかにもありそうなこの偶然の一致に気付いたときは、興奮しました。

面白いのは、村上春樹訳『ロング・グッドバイ』の該当箇所を読んでも、『羊をめぐる冒険』の一節を想起することはないと思われることです。田口俊樹訳の『長い別れ』であっても私は気付かなかったでしょう。清水訳だけが、そのニュアンスを伝えているように思うのです。(筆者)