【有害事象】便秘の評価ポイント

有害事象評価シリーズ作成のきっかけ

今まで症例作成の手伝いやがん治療事例に対するアプローチ方法のアドバイスを複数実施してきました。その中で特に質問いただいたのが有害事象評価やアプローチ方法がわからないという悩みです。

有害事象の評価方法がわからないと何が問題かわからないと介入するときに支持療法の提案なのか治療の減量・中止なのか判断することができません。

このような悩みを持つ人を一人でも解決し、多くの方ががん患者様へより良い介入ができるようにするため、本シリーズを開始することにしました。

有害事象評価方法や処方提案など介入で困っている方の悩みを分かりやすく、実例も交えつつ解決していくシリーズですのでぜひ最後まで読んでいってください。

今回は第1弾として『便秘』をテーマの記事になります。

便秘の定義・診断基準

便秘について慢性便秘症ガイドラインにて以下のように定義・診断基準が設けられています。

【便秘の定義】

本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態

【慢性便秘症の診断基準】

以下の6項目のうち、2項目以上を満たすもの

a. 排便の4分の1超の頻度で、強くいきむ必要がある。

b. 排便の4分の1超の頻度で、兎糞状便または

硬便(BSFSで1か2)である。

c. 排便の4分の1超の頻度で、残便感を感じる。

d. 排便の4分の1超の頻度で、直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある。

e. 排便の4分の1超の頻度で、用手的な排便介助が必要である

(摘便・会陰部圧迫など)

f. 自発的な排便回数が週に3回未満である

薬剤師が評価する上では患者から『便が固い、出ない』といった内容の訴えが聴取できれば便秘と考えて評価していくと考えればおおむね問題ないと思います。排便回数減少型、排便困難型と便秘の程度によって分類が異なりますが今回の有害事象シリーズからかけ離れるので今回は詳細説明は割愛します。

評価方法①:ブリストル便形状スケール

便秘を有害事象として評価する場合には

1. ブリストル便形状スケール(ブリストルスケール;BSFS)

2. CTCAE分類

この2点がよく利用されている印象です。

1つ目のブリストルスケールですが、下表のように便の性状を定義します。

こちらは表のとおりなので割と理解しやすい部分です。

また患者に表を実際に見せて

「自身の便の形はどれが一番近いですか?」

と聞けるので患者と医療従事者間で齟齬が生じにくいです。

他の活用方法やブリストルスケールの詳細については↓のリンク先のサイトがわかりやすく解説してくれていますのでこちらもご覧ください。

評価方法②:CTCAE分類

次は全医療従事者で使用されるCTCAE分類です。

CTCAEv5.0でのGrade評価は以下のとおりです。

これも見てのとおりと言えばその通りですが、私の見る限り

Grade1とGrade2の評価方法を誤解している方がとても多いです!

Grade3以降になると薬だけでなく何かしらの処置を行うので誤解している方は少なくなるイメージです。

ここで一緒に考えてほしいのですが、以下のAからDさんの便秘はGradeいくつになるでしょうか?便秘の評価なんか余裕だよって方も一度考えてみてください。

Aさん:毎日酸化マグネシウムを飲んでて快適に出ている。

Bさん:毎日酸化マグネシウムを飲んでるが便が硬くて困っている。

Cさん:酸化マグネシウムは毎日飲むと下痢するので飲まない日もある。

Dさん:酸化マグネシウムは調整して飲んでいる。

いかがでしょうか。CTCAE分類だけで記載すると答えは以下のとおりです。

Aさん:便秘Grade2

Bさん:便秘Grade2

Cさん:便秘Grade1

Dさん:Grade評価するには情報不足

腑に落ちない方のために1つずつ解説を加えます。

解説なくても大丈夫という人は支持療法の提案へお進みください。

まず結果から記載しますが

『CTCAE分類の評価では快便か、便の形がどうかは一切関係ない』

です。この点を勘違いされている方が非常に多くいらっしゃいます。

Aさん:毎日酸化マグネシウムを飲んでて快適に出ている

まずはおさらいのために再度CTCAE分類の表を記載します。

この表に当てはめるとAさんは「緩下剤の定期使用を要する」症例です。

ですので、快適に出ているかもしれませんがこの方は便秘Grade2です。

客観性を増すためにはブリストルスケールと併せて

『便秘 Grade2でありBSFS4から5』

と記載してみるのはどうでしょうか。

Bさん:毎日酸化マグネシウムを飲んでるが便が硬くて困っている。

Aさんの解説を読んだ皆さんならこの方がGrade2になると容易に理解できるのではないでしょうか。これもAさんのように詳細を加えるなら

『便秘Grade2でありBSFS1から2』となります。

Aさん同様CTCAE分類とブリストルスケールは別物として区別すると覚えておいてください。

Cさん:酸化マグネシウムは毎日飲むと下痢するので飲まない日もある。

CさんはA,Bさんと異なり、毎日酸化マグネシウムを飲んでいません。

つまり、『緩下剤を不定期に使用している』状態です。

なのでCさんは便秘Grade2と評価することができます。

Dさん:酸化マグネシウムは調整して飲んでいる。

意外かもしれませんが、事例査読をしているとこのDさんのようなケースを介入症例として挙げている方が多くいます。複数症例を出すと1つはこの症例混じっているといっても過言ではないレベルでよくみられるケースです。

私はこの症例を『Grade評価するには情報不足』としました。これは

酸化マグネシウムの服薬頻度が不明だからです。すでに何度も記載した通りCTCAE分類は緩下剤の服薬頻度で決まります。調整して飲んでるだけでは

・服薬は2回だったり3回だったりするけど毎日飲んでる(Grade2)

・毎日飲んでて1回1錠飲むか2錠飲むかは体調次第(Grade2)

・1回1錠か2錠で飲むけど飲まない日もある(Grade1)

と、どの評価にしていいか判断できません。

ですのでこのような症例の場合は

「酸化マグネシウムは毎日飲んでますか?」と追加質問が必要です。

便秘に対する支持療法の提案

続いて支持療法の紹介です。

緩下剤は種類が多く提案に困ることがありますが、原則は

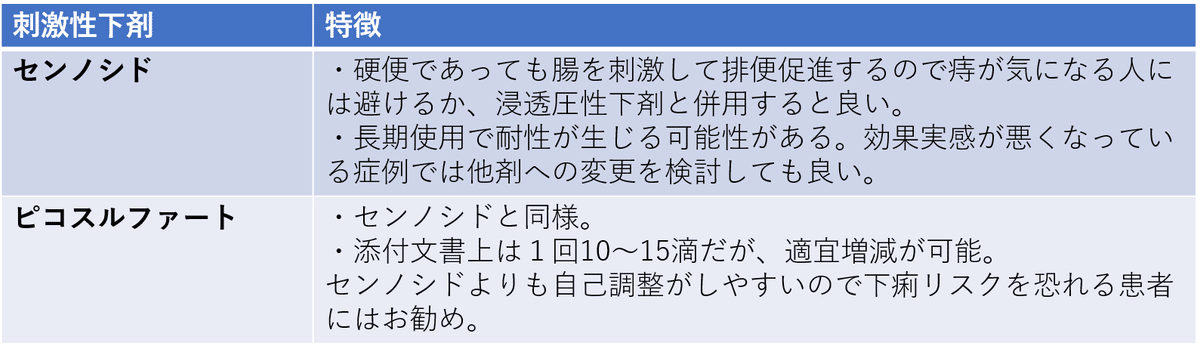

浸透圧性下剤、刺激性下剤を提案。すでに服薬しているなら

上皮機能変容薬の追加・変更提案。

が無難です。

ただし、酸化マグネシウムを提案する際には必ず腎機能が問題ないか確認を行ってからにしてください。

慢性便秘症ガイドラインの推奨度の高い順では

浸透圧性下剤=上皮機能変容薬>刺激性下剤

となりますが、有害事象としての便秘に対しては支持療法として浸透圧性下剤や刺激性下剤を服薬させている試験が多いようです。その点からもまずは古き良き薬を提案し、それでもだめなら上皮機能変容薬を提案するのはいかがでしょうか。同種薬剤なら特にこれを提案しないといけないという正解はありませんので患者の腎機能や嚥下機能を考慮して薬剤提案するのが良いです。以下に緩下剤の簡単な一覧を私見込みでまとめて本記事は終了します。

最後に

私が勉強した際に使用した書籍の紹介です。

興味のある方はぜひご一読ください。

今後この有害事象についてまとめて欲しいなどありましたら

X(旧Twitter)で連絡くだされば優先して記事作りますのでお気軽にご連絡ください。

本内容が皆さんの業務の一助になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。