現場で使える!意思決定マトリクス【PMの道具箱 #10】

みなさん、こんにちは!

プロジェクトは意思決定の連続です。プロジェクトマネージャーはプロジェクトを成功させるために、様々なシーンで迅速に意思決定をしていく必要がありますが、複数の趣の異なる選択肢から多くの関係者(経営者・ユーザー・IT部門・開発ベンダーなど)の納得感を得ることはなかなか一筋縄ではいきません。

そんな中、プロジェクトマネージャーの立場で重要なことは、関係者の納得と合意のもとで意思決定にたどり着くことです。そこで役立つのが「意思決定マトリクス」です。

1. 意思決定マトリクスとは?

意思決定マトリクスとは、複数の選択肢をいくつかの項目で評価し、最も適切な選択を見つけるためのフレームワークです。

PMBOKでは多基準意思決定分析(MCDA)と呼ばれています。他にも、評価マトリクス、多基準分析、優先順位決定表、スコアリングモデルなどとも呼ばれます。

例えば、プロジェクトで以下のような悩みに直面したことはないでしょうか?これらは意思決定マトリクスで解決できるかも知れません。

誰が見ても納得できる根拠を立てられない。

数値を用いた定量的な評価により客観性が確保できます。また、後になって根拠が問われた場合も、意思決定の正当性を主張しやすくなります。どの選択肢も甲乙つけがたく判断が難しく、意見が割れる。

単一的な視点ではなく、多角的な視点で評価することで最適解を見つけることができます。また、どの視点で評価するかも話し合いながら決めるため、関係者の納得感が得られます。様々な視点から勝手な意見が飛び交い、収拾がつかない。

プロセスに従って評価対象の項目、評価の基準、評価の結果を定めていくことで話の発散を防ぐことができます。

2. 活用シーン

意思決定マトリクスは意思決定の様々なシーンで活用できます。例えば、プロジェクトの以下のシーンで活用できます。

要求・要件定義

経営層やユーザー部門から多種多様な要求・要件が挙げられますが、得てして発案者の声の大きさにより優先順位が決定しがちです。

意思決定マトリクスを用いることで、プロジェクトの目的や、コスト、受け入れ体制、実現可能性を加味した客観的な優先順位の判断ができます。ベンダー選定(RFP)

ベンダーを選定する際に最も定量的な判断基準は金額ですが、それだけを判断軸にすると力量不足のベンダーを選んでしまいプロジェクトが失敗する危険性があります。

意思決定マトリクスを用いることで価格だけではなく、技術力、ニーズや要求の理解、実績、資本力などといった多面的な評価による決断ができます。新技術の導入

近年のAI導入の事例でありがちですが、上位層の意向や技術的な面白さが重要視されてしまい、現場を顧みず話が進む傾向が見られます。

新技術導入の目的、業務との親和性、拡張性、性能、コストといった客観的な評価に立ち返るために意思決定マトリクスが有効です。

3. 意思決定マトリクスを用いた意思決定プロセス

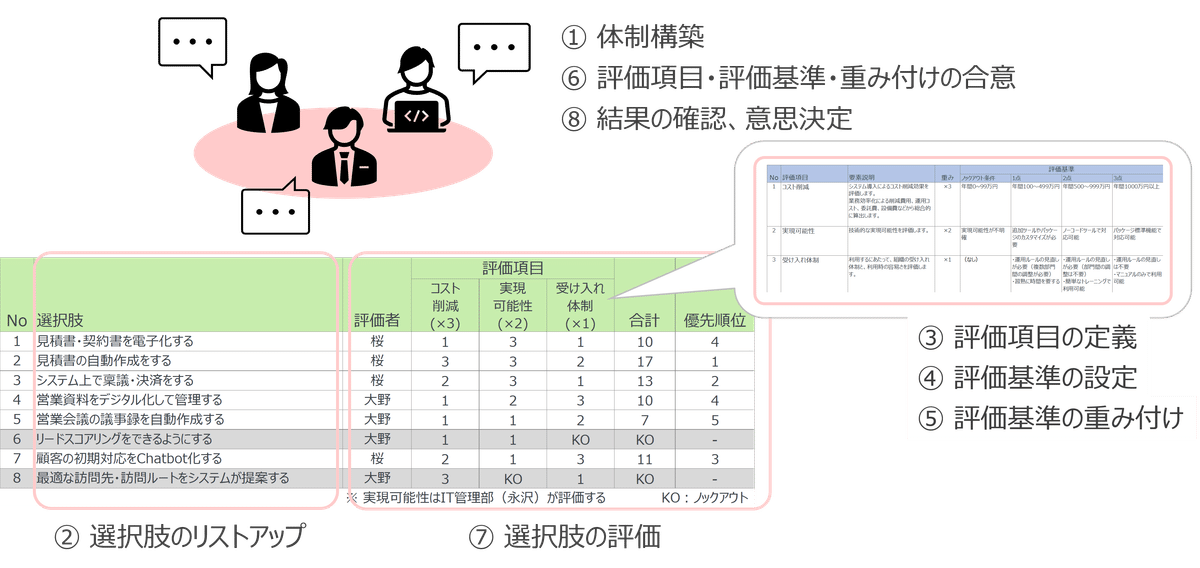

では、実際どのようにして意思決定マトリクスを進めていくかを8つのステップに分けて説明します。

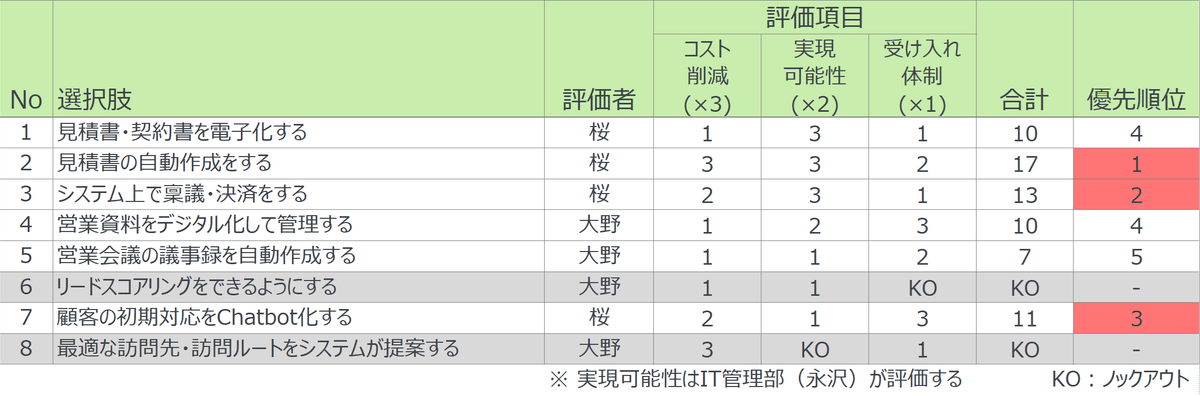

今回は営業コスト削減を目的としたDXプロジェクトの要求定義を題材に要求の優先順位の意思決定にて説明します。

ステップ1:体制を構築する

まずは意思決定に関わる体制を構築します。

要求定義に必要なメンバーは、最終的な判断をする最終判断者、ユーザー部門の担当者、IT部門の担当者です。

最終判断者はプロジェクトオーナー本人、もしくはプロジェクトオーナーの推薦により設定します。

ユーザー部門の担当者およびIT部門の担当者は、各部門の部長等にプロジェクトの目的を説明して人選を依頼します。注意点として、特にユーザー部門にありがちですが、部門のキーマンを手放したくない思いから、経験の浅いメンバーがアサインされがちです。キーマンをアサインしてもらうためには目的を十分に理解してもらうだけでなく、時にはトップダウンにより任命してもらう等の力技も必要です。

検討メンバーが決定したら、会議体や合意形成ルールも決めておきます。

ステップ2:選択肢をリストアップする

どのような選択肢があるかを、As-Is/To-Be分析やインタビュー等を通じて収集してリストアップします。

要求は網羅的に調査すべきですが、要求過多となることは後のステップの作業量の増大やプロジェクトの失敗につながります。そのため、スコープを明確にして分析・インタビューを行うことや、要求の収集後に類似要求を整理したりスコープ外の要求をフィルタリングする等してあらかじめ絞り込みます。

各関係者の役割や立場によって大切にしたいことが異なるため、ステップ2の時点では優劣の判断が難しい要求が並びます。

Tips:要求定義手法

「現場で使える!コンサル道具箱」では企画の道具箱として、コンサルが現場で使用するツールやTipsを紹介しています。要求定義でも応用できますため、ぜひご活用ください。

ステップ3:評価項目を定義する

ステップ2でリストアップした選択肢を評価するための、評価項目を定義します。評価項目の例は、ビジネス価値、市場の需要、リスク、コスト削減、実装費用、ROI、受け入れ体制、納期、実現可能性、緊急性、将来性、独自性、新規性などです。

評価項目の抽出方法として代表的な例は次のとおりです。

プロジェクトの目的を参照する

関係者から意見を募る

実現方法(コスト、期間、リスク、実現可能性など)の制約を考える

プロジェクトの目的から抽出する例としては、営業コスト削減を目的としたDXプロジェクトの要求定義としては「コスト削減」が第一命題となります。ただし、機能は利用されてこそ効果を成すため「受け入れ体制」も重要です。また、DXプロジェクトでは絵空事や夢物語が語られることも多々あるため、地に足のついたプロジェクトにするために「実現可能性」は必ず加味したい要素です。

本来であれば関係者へのヒアリングや実現方法の制約から更に評価項目を抽出するのですが、本例ではこの3つを評価項目とします。

ステップ4:評価基準を設定する

選択肢を評価するために評価項目の評価基準を作成します。

「コスト削減」を例に上げると、「システムへの入力作業がなくなったら◯点」ではなく、「年間100~499万円削減なら△点、年間1000万円以上削減なら□点」と具体的な数値で評価できるようにします。定量的な評価基準の作成が難しい場合は、それぞれの評価基準の差が明らかとなるように定義します。

また、「コスト削減の効果が年間0~99万円」であれば、その要求は実現する価値がないと判断するケースもあります。そのような要求を除外するために、ノックアウト条件を設定します。他の評価項目がどれだけ高得点でも、ノックアウト条件を満たせない時点で選択肢から除外します。

ステップ5:評価項目の重み付けをする

各評価項目に優劣がある場合、評価項目の重み付けを行います。より重要な評価項目には「重み付け係数」を高く設定します。

評価の際には「評価基準の数値」と「重み付け係数」を乗算して点数を算出します。

ステップ6:評価項目・評価基準・重み付けを合意する

評価項目・評価基準・重み付けを用いた評価によって要求の優先度が決まるため、これらは今後のプロジェクトの方向を決定づける重要な要素です。

したがって、これらを決める際には必ず最終判断者にも参加をしてもらいます。これまでの検討の説明の実施を行い、最終判断者から忌憚なき意見をもらいます。そのうえで、最終判断者も含めた合意形成を行います。

ステップ7:選択肢を評価する

いよいよ各選択肢を評価していきます。

しかし、評価も簡単ではありません。「経営者が現場の受け入れ体制」を評価したり、「IT管理部の新卒が実現可能性」を評価したりすると、評価結果は不正確で納得感の欠けるものとなります。十分な知見・経験を持った担当者の評価が必要となります。

そのため、各評価項目を正しく評価するための知見・経験を持つメンバーを担当者に任命します。担当者は自身の役割に責任を持ち、一次評価を行います。

その後、一次評価結果をたたき台として検討メンバーで話し合い、最終的な評価を決定していきます。

ステップ8:評価結果を俯瞰して確認し、意思決定する

各選択肢を単体で見たときの評価には合意ができても、全体の順位として俯瞰すると、制約を満たせていなかったり関係者に配慮ができていないといったケースはよくあります。

例えば、「機能Aがなければ機能Bは作っても意味がない」ケースや、「営業企画部の要求事項が全て優先順位が低くなっており、営業企画部から不満が出ている」ケースや、「社長肝いりの要求が、このままだと検討対象外になる」といったケースです。

このようなケースがあった場合、検討メンバーで話し合い、優先順位の調整を行います(優先順位を変更した場合は、その理由を記録します)。

優先順位の調整が終わったら、これが最終的な評価結果となります。この評価結果をもとに今後のプロジェクトを進めていくことになるため、ここでも必ず最終判断者に意思決定をしてもらいます。

おわりに

今回は、意思決定技法の1つである「意思決定マトリクス」をご紹介しました。いかがでしたでしょうか?

プロジェクトにおける意思決定は避けては通れない上に、多岐にわたる関係者と納得と合意のもとで進めていくことは非常に難易度の高いものとなります。本記事のご紹介がその一端を担えれば幸いです。

この「現場で使える!コンサル道具箱」では、その名の通りすぐに現場で使えるコンテンツを無料でご提供している note です。あなたの欲しい道具が探せばあるかも?ぜひ他の記事もご覧ください!

ウルシステムズでは「現場で使える!PM道具箱」でご紹介したコンテンツにまつわる知見・経験豊富なコンサルタントが多数在籍しております。ぜひお気軽にご相談ください。