場を創った人 - スタンレー・ホール

キャリコンの試験に出る理論・学者の多くは米国人です。

心理学自体が比較的新しい学問なのですが、よく見てみると、その黎明期にはフロイト(ドイツ)、ユング(オーストリア)をはじめとしてヨーロッパ系の学者が多いことに気づきます。が、殊キャリア理論については、ここ100年くらいに米国ベースで発展してきたと言って差し支えないでしょう。

更に、リストを作りながら気づいたこととしては、ナチスドイツのユダヤ人迫害を逃れて米国に亡命・移住した学者が異常に多いんです。アドラーも、レヴィンも、パールズも。悪政は才能の流出を招ということを、しみじみと感じました。

そして、今日紹介するスタンレー・ホール(G. Stanley Hall、1846-1924)は、米国最古にして最大の心理学会、アメリカ心理学会(APA)を創設して、母国においてはほとんど無視、あるいは迫害されていたユダヤ系の精神分析の大家たちを一堂に招き、教育心理学・児童心理学・青年心理学・宗教心理学など、様々な分野の心理学がアメリカの地で育っていく礎を築いたのです。

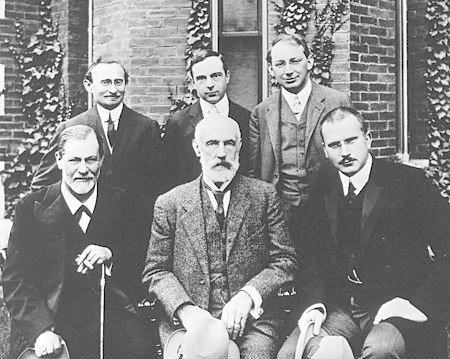

著名学者に囲まれるホール(フロイトとユングに挟まれた前列中央)

キャリコン試験的には、ホールは、青年期を「疾風怒濤」と表現したという文脈で出題されることがあります。

その著作『青年期ーその心理学およびその生理学、人類学、社会学、性、犯罪、宗教、教育との関係』(1904年)のなかで、青年期は不安と動揺が特徴的な「疾風怒濤」の時代であると言ったのですね。

でも、その用語、実はホールがオリジンではありません。18世紀半ばのドイツの文芸運動(=Sturm und Drang、シュトゥルム・ウント・ドラング、直訳すると”嵐と激情”)のなかで、ゲーテらが使っていた言い回しなんですね。

わたしはまさに自分が青年期の最中に、その潮流の代表作「若きウェルテルの悩み」(byゲーテ)を読んだが、暗くてジメジメしていて趣味じゃなかったです。

だからほんとは、気の利いたことを言ったというより、アメリカ心理学界の土台を作った偉人と考えたほうが、その人を捉えたことになる気がします。ビアーズの精神衛生運動を支援したというエピソードもある、ホール。信念と人望と場を動かす力のある人だったのでしょう。

個性的・創造的な理論で精神分析の”神”的なポジションにいるくせに、知れば知るほどいろんな弟子と決別しすぎていて、人として付き合うにはめんどくさい奴だったんだろうなと思うフロイトと、対照的ですよね。

ちなみに、青年期をめぐる論点はこちらのマーシャの記事にまとめてますので、合わせてどうぞ。

どなたさまも、ハッピーなライフキャリアを。