浮世絵の摺りについて①

摺りはこのように行われます。

①色を確認しながら絵具を作ります。

②版木上に絵具と糊を置きます。

絵具だけだと水の張力の性質から、版木上でまだらになりやすいので、それを緩和させるために糊を入れます。ほか糊の使用理由には、版木上で絵具の乾燥を防ぐため、ばれんでこする際に紙がずれないようにするため、など諸説あります。

③刷毛でよく混ぜながら塗り広げます。

④版木にある二ヶ所の見当に合わせて紙を置きます。

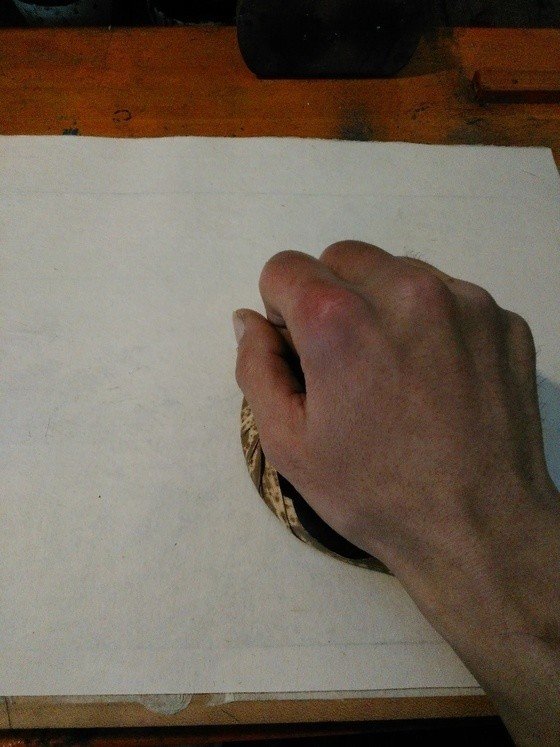

⑤ばれんで擦って紙を返して色が入りました。

こういった動作を繰り返し、一枚目から最後の紙まで、通しで全ての紙に一色入れ終えたら、版木を次の色用のものに換えて、同じようにして次の色を入れていきます。

木版画は日本では古くから印刷技術として用いられて来ました。かつては書籍やチラシ、団扇に扇子、祝儀袋に封筒便箋など、あらゆる印刷物がこの方法で印刷されていました。浮世絵版画もその一つです。

本来の工業的印刷術としての木版画の衰退に伴って、時代の中で変化はあったと思いますが、また彫師・摺師個々人による差もあると思いますが、彫師・摺師の職業的性質・意識の本質には、今も印刷工としての性質・意識が存在していると見られます。例えば「仕上がりが綺麗」なことに加え、「早く仕上げる」ことも「ウデ」として重視されるなど。

自分は実見上、彫師・摺師とは浮世絵を再現・復元したりする人とは、根本的に少し違うんじゃないかと思っていますが、その要因は彫師・摺師の職業的本質などとも関連があるのかもしれません。

2018.1.14

2020.12.30 加筆