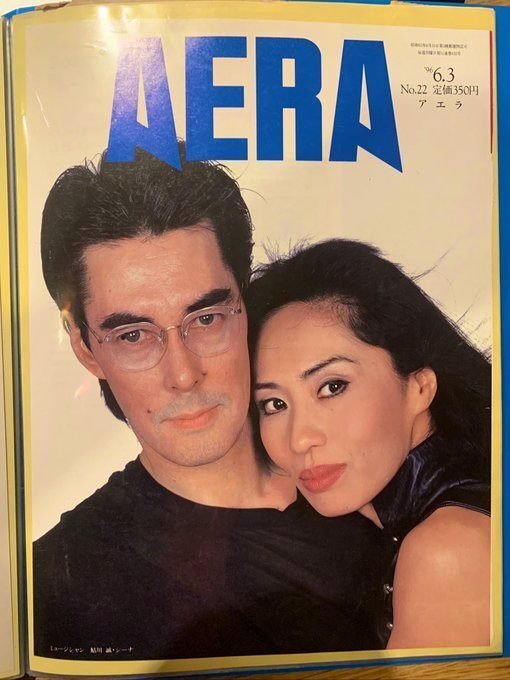

鮎川誠さんを悼んで 1996年「AERA」表紙に 鮎川夫妻にご登場をいただいたときの 思い出をシェアします

冒頭は1996.6.3号のニュース週刊誌「AERA」だ。表紙は鮎川誠・シーナ夫妻である。

2023年1月29日、その鮎川誠さんが膵臓がんで亡くなった。74歳。

鮎川さんを悼む気持ちを表明したくて、同30日から31日にかけて、鮎川さん夫妻を「AERA」表紙にお招きしたときの思い出をTwitterでシェアした。「いい話なので、まとめてほしい」という要望が多数来た。少し手直ししてここNoteでシェアしようと思い立った。

・鮎川夫妻をAERA表紙にしようと計画

当時、33歳の私はAERAの編集部に入って4年目。「表紙担当」をやっていた。撮影者の写真家・坂田栄一郎氏や編集長・デスクと相談して、雑誌の顔である表紙に誰を掲載するのか、決める立場だった。

どうしても鮎川夫妻に表紙に出てほしかった。中の普通の記事ではなく、表紙に出てほしかった。編集部やレコード会社との話し合いその他、すべて引き受けた。

シーナ・アンド・ロケッツの「ユー・メイ・ドリーム」は私が高校生のときにギターで練習した曲のひとつだ。「ロックを演奏すること」「バンドで人前に立つこと」の楽しさを少年時代の私に教えてくれた人が鮎川さんでありシーナさんだった。私の周りには、そんな「元ロック小僧」が60歳になってもたくさんいる。

・AERA「表紙の人」記事

AERAの表紙掲載のとき、私が夫妻にインタビューして書いた記事「表紙の人」が、表紙と一緒にファイルに残っている。

ミュージシャン 鮎川誠さん シーナさん

「ホントにね!バンドやっとって楽しい事だらけなんよ!」

撮影は小休止。好きなコーヒーと煙草をたっぷりと。試し撮りのポラロイドを1枚、うれしそうに持ち帰った。「格好いいやろ、と娘に見せる。それしかないやろ!」

「ロックはもの心ついて最初に夢中になって、今でも夢中なもの。はっきり言ってロックにしか影響受けとらん。好きやけえ、ずうーっとやっとるという感じよ、うん」

ロックの話になると鮎川誠は饒舌だ。5分でも10分でも、一人滔々と博多弁で話し続ける。シーナはじっと聞いている。僕はロックで知らん事があると気が済まん、と夫が言えば、そう、オタクねこの人、と言葉を添える。そして2人で微笑んでいる。

パソコンの好きな夫は頭脳型。好き、嫌いで決断する妻は感覚型なのだそうだ。痩身、黒服にエルビス腕時計をした鮎川。黒革の上下に長い髪、銀のマニキュアのシーナ。夫ギター、妻ボーカル。出会って25年、一緒にプロバンドをやって18年。そこにいるだけで、ビートが聞こえてきそうな筋金入りのロックンロール夫婦だ。

革ジャン。バイク。サングラス。英米のロックの名曲を髣髴とさせる曲の数々。アルバムのタイトルはと言えば「ロック・イズ・オールライト」「ロックオン・ベイビー」。聞く方が気恥ずかしくなるほど素直に、ロックへの憧れを歌う2人なのだ。

「自分と仲間だけで、誰にも口挟まれんで音楽を作るっちゅう独立心とか自由の精神。ロックはそういう夢をくれたね」

2人が青春時代を過ごした60年代の博多にはまだ米軍基地があり、FENが遥かな米国や英国で生まれつつあった新しい音楽を、この純日本的な街に運んでいた。憧れのローリング・ストーンズに混じってギターを弾く夢を見る。布団に頭を突っ込んで「おらびまくって」(叫んで)は歌の練習をする。鮎川少年はそんな日々を送っていた。2人が初めて外国の地を踏むのはずっと後、81年に米国へ行った時である。

「僕らのロックへの思いって、個人的(プライベート)なイマジネーションの問題なんですよ」

近くで見ると、鮎川の瞳はグレーだ。アメリカ軍人の父と日本人の母を持つハーフなのだ。彼は、父親の記憶がない。

「父が転任する時に、母は残った。でも連絡はずっとあった。僕は一生懸命ローマ字覚えて書いて送って、オヤジはまた日本語をローマ字で書いて送って。が中学生の時、亡くなったちゅう通知が来た」

幼い自分を抱く異国人の父の写真。父が家に残したフランク・シナトラやビング・クロスビーのレコード。それが鮎川のアメリカとの最初の出会いだった。そんな父への憧憬と、ロックへの憧れは、どこかで共鳴しているように思える。

「そうかあ、考えたことなかったなあ」

その時だけ、饒舌な鮎川がしばし考え込んだ。そして、自分も親になって人生が変わった。そんな経験を語るのだ。

「もう生活かかっとるし、ロックの理念とか言うとられん。誰にでも頭下げたし、仕事があればデパートの屋上でも演奏した」

その2人が、楽屋でくつろぎながらこんな会話を交わしていた。

「チエちゃん、一日本読んでゲームやろ。目悪うならんか心配よ」(シーナ)「塾にも行くしなあ。家におりとうないんやろうか」(鮎川)

それはもうすっかり、娘を案じる父さん母さんの会話だった。

(編集部 烏賀陽弘道、Photo 大森克己)

*あゆかわ・まこと&しーな

1948年5月2日 鮎川誠、福岡県久留米市に生まれる。九州大学農学部卒。

54年11月23日 シーナ、北九州市に生まれる。本名は悦子(えつこ)。父はダンス教室の先生

78年10月 「シーナ&ロケッツ」結成、アルバム「#1」で全国デビュー。鮎川のギター、シーナのボーカルにベースとドラムを加えた4人編成。鮎川はそれ以前も「サンハウス」というバンドで10年近く博多で活動、高い人気を誇っていた。前後して東京に移る

79年10月 アルバム「真空パック」発売。「ユーメイドリーム」がヒット

81年 9月 アメリカでアルバムを発売

82年11月 シーナが出産のため休業。84年4月に復帰するまでの間、鮎川はソロ活動

93年12月 ニューヨークのパンクロックのゆりかご的クラブ「CBGB」20周年記念コンサートに招待される。現在までに出したアルバムはソロ、ベスト盤含め計27枚。

「http//www.rokkets.com」で鮎川手作りのホームページ開設中。東京在住。19歳を頭に娘が3人いる

・朝日新聞社受付前が二人の周りだけロック空間に

撮影は、東京・築地の朝日新聞社にある地下スタジオで行った。

レコード会社の担当者に「本社受付前でお迎えしてスタジオにご案内します」伝えてあった。が、まだ鮎川夫妻との直接のやりとりはない。

「ほんまに鮎川さん、シーナさん、来てくれるんかなー?」。私はどこか半信半疑のままだった。

朝日新聞社の2階にある受付前のベンチに、お二人が座っていた。

朝日新聞社の受付はベージュの総大理石張りで、そこに、くすんだグレーのスーツを着た新聞記者たちが出入りしている。「マスコミ官僚の神殿」という感じの場所で、もちろんロックなんかとは無縁の空間だ。

そこに鮎川誠・シーナが座っていた。二人とも上下黒で、革ジャンを着ておられたと思う。鮎川さんは長い足を伸ばして座っていた。

27年前のことなのに、あの光景ははっきり覚えている。くすんだ色の「官僚の神殿」が、お二人の周りだけカラフルなロックンロール色で塗られてビートが流れていた。

そこにいるだけで、空間の意味が変わってしまう。そんな人のことを「スター」というのだな。私はその時悟った。

「はじめまして、AERA編集部のウガヤです」

頭を下げると、お二人はがばっとベンチから立ち上がった。そして握手してくれた。

鮎川さんは、私がニューヨーク留学時代(1992〜94年)にAERAに書いた「CBGB」「チェルシーホテル」や「レス・ポール」の記事を読んでいてくれた。

手をぎゅうっと握りしめながら鮎川さんが言った。

鮎川「ウガヤ君、キミ、ロックな記事書くねー」

ここでもうすでに、私はすっかり恐縮してしまった。

烏賀陽「ははははい、すすす好きなんです。ニュウーヨ〜クに2年住んでたここころにシュシュ取材しました」

そんなヘンなしゃべり方になった。

鮎川「いや〜朝日新聞にもロックな人、おるっちゃねえ。うれしいねえ」

・記者の私も「音楽仲間」として扱う

撮影の準備が整うまで、楽屋で3人でたばこを吸い、コーヒーを飲みながら雑談した。

私は高校時代に「ユー・メイ・ドリーム」をコピーしたこと。ニューヨークのライブハウス「CBGB」の20周年記念ライブでシーナ・アンド・ロケッツを見た。そんな話をした。

お二人はとても喜んでくれた。そこから夫妻は私を取材記者ではなく「音楽仲間」として扱ってくださった。

・「僕はね、アグリカルチャーよ!」

撮影の本番前なので、緊張をほぐそうと、私はあれこれ「なごみ系」の話題を振った。

烏賀陽「鮎川さんのふるさとの言葉では『うるさい』は『せからしい』ですか『しゃあしい』ですか」

鮎川「そらもちろん『しゃあしい』やろ」

シーナ「何言うとるん!せからしいに決まっとるわ!」。

一同げらげら笑った。鮎川さんの故郷・久留米は大分県との県境に近いので、言葉が大分語(しゃあしい)に近い。が小倉(北九州市)出身のシーナさんはまた違う(せからしい)のだ。ちなみに、福岡県久留米市は松田聖子、藤井フミヤ、田中麗奈、吉田羊の故郷でもある。

烏賀陽「鮎川さん、九州大学出てられるんですね」

鮎川「ん?ぼく?そうそう。僕はね、アグリカルチャーよ!」

烏賀陽「へ?ア、アグリカルチャーですか??」

つまり「農学部」だったと言うことなのだが、なぜかそこだけアグリカルチャー、と英語になった。ロッカーには珍しい「高学歴」なので、鮎川さんなりの照れ隠しだったのかもしれない。

私は京都大学です。周囲には京大卒でミュージシャンになった人がたくさんいます。そんな話もした。

ずっと聞いてみたかった質問を思い切ってぶつけてみた。

烏賀陽「『レモンティー』って曲は、ヤードバーズの『トレイン・ケプト・ア・ローリン』に似てますよね。パクリとか言われないですか」

鮎川「いや、あれはね、もうオマージュっちゃね。敬意を込めて、ちゅうかね〜」

聞きようによっては意地悪な質問だ。でも鮎川さんはまったく嫌な顔をしない。「オマージュ」という言葉で私は得心した。隣でシーナさんが「そうそう」とうなずいていた。

撮影は快調に終わった。さすがに鮎川夫妻は「撮られる」ことに慣れていて、30分ほどで「OK」が出た。おかげで、予定2時間のうち、インタビュー時間が30分増えた。

・「うちは明るい母子家庭やった」

鮎川さんのお父さんは米軍基地に駐留する兵士だった。まだ幼かったころにアメリカに帰国したので、父親の記憶がない、という話になった。

烏賀陽「お父さんがいなくて寂しいとか、いろいろ大変だったんじゃないですか」

鮎川「ううん、全然! ウチは明るい母子家庭やったけえね!」

米兵とのハーフで、母子家庭で、というと福岡県久留米市では「世間の目」とか、大変だったのではないか。葛藤があったのではないか。そんな深刻な話を期待して質問を振った私の目論見は、見事に空振りした。

お母さんはお父さんの悪口を一言も言いよらんかった。アメリカのお父さんに手紙を書くと、日本語をローマ字で書いた返事が来た。それで、伝わってくるもんは伝わるもんよ。

鮎川さんはそんな話をする。その気持ちに偽りがないことは、目を見て話していれば、わかった。

・「ストーンズ聞いて毎日おらびまくっとった」

鮎川さんに初めてロックを聴いた時の思い出を尋ねた。

鮎川さんが少年だった当時、福岡県にはまだ米軍基地があった。米軍放送ラジオ、いわゆる「FEN」(Far East Network)が地元で聞けた。

鮎川「そこでね、はじめてストーンズ(ローリング・ストーンズ)に触れたんよ。あんときの気持ちちゅうか、興奮は一生忘れんね。毎日、部屋で布団をかぶっておらびまくっとった」

烏賀陽「『おらぶ』ってなんですか?」

鮎川「あれ?『おらぶ』ってわからん?」

目を白黒されたのでまた一同爆笑。

ちなみに「おらぶ」は福岡の言葉で「叫ぶ」の意味だそうです。

・表紙撮影のポラ写真は今でも宝物

撮影が終わった後のスタジオを掃除していて、試し撮りのポラロイドが落ちているのに気づいた。「これ、持って帰っていいですか」と撮影者の坂田栄一郎さんに聞いたら「あげるよ」とおっしゃってくださった。27年経った今も宝物として保管している。

・めったに来ないお礼のはがきとメールが来た

しばらくしたら、鮎川誠さんご本人から直筆のお礼の葉書が自宅に届いた。メールも来た。AERAの表紙に登場していただいた方で、お礼状までくださった方はほとんどいない。

・10年後にライブハウスで再会

それから6年後、私は朝日新聞社を辞めて、フリーの物書きになった。

会社員時代の末期、私はストレスでうつにかかり、妻と離婚したりで、数年間活動停止状態だった。

表紙撮影後も、鮎川誠さんは毎年年賀状をくださった。

何年かして、東京・下北沢のライブハウスで公演を見に行き、やっとお二人に「あの時のウガヤです」とご挨拶ができた。10年は間が空いたと思う。

ライブ前、楽屋に行った。狭い楽屋で鮎川さんとシーナさんがたばこを吸っていた。朝日新聞社の受付前で見たのと同じだった。

「表紙でお世話になったウガヤです。ご記憶いただいていているといいのですが」

挨拶すると、鮎川さんは破顔一笑。

「うん!もちろん覚えとるよ!」

シーナさんはドスの効いた低音ボイスである。

「あー!元気〜?」

ここでも、二人は私を音楽仲間として扱ってくださった。あんなに嬉しかったことはない。

そのシーナさんは、2015年に亡くなった。

・写真屋として鮎川さんの撮影ができた

自分が撮影した鮎川誠さんの写真はあるだろうかとアーカイブを探してみたら、意外にも、あった。

2018年12月17日、博多時代からの盟友ベース奏者・浅田孟さんのバンドに飛び入りされたときの鮎川さん。場所は東京・高円寺のライブハウス「JIROKICHI」である。

たまたまの偶然で、私は浅田さんとバンドを組んでいるミュージシャンと知り合いだった。会場に行くと、鮎川さんがゲストで来るという。

鮎川さんのように「メジャー」に属する人たちは、事務所やレコード会社が間に入って、ライブハウスであっても撮影にはうるさいことが多い。事前に浅田さんに「撮影してもいいですか」と聞いたら「いいんじゃない?」という。

トレードマークの黒のギブソン「レスポール・カスタム」を抱えて、鮎川さんがやってきた。自分でテーブルを動かし、飄々とステージにあがる。

そんなこんなで、たくさん撮影せてもらった。100枚ぐらい撮ったと思う。あとで鮎川さんにも、浅田さんにも送った。

「恩返し」なのか「懐かしさ」なのか「敬意」なのか。そういうときの気持ちを言葉にしようとすると、どうしても月並みな言葉の羅列になる。

AERAの表紙撮影から22年が経っていた。あのとき、一介の社員編集部員にすぎなかった私が、フリーランスになり、そして今度はフォトグラファーとして鮎川さんを撮影する立場になった。夢にも思わなかったことだ。

・人を愛するがゆえに人に愛された

演奏中はひたすら渋い鮎川誠さんなのだが、演奏が終わると、福岡時代から旧友の浅田孟さんとの再会が嬉しくて仕方ないという表情になった。

私の37年の取材の経験でも、鮎川さんほどたくさんの人に愛された人は少ない。それは鮎川さんほど深く純粋に人を愛した人が少ないからだと思う。

子供のころから自分をかわいがってくれた叔父さんがいた。その叔父さんが亡くなった。私はいま、そんな気持ちでいる。

(2023年2月4日、東京にて記す)

いいなと思ったら応援しよう!