自然栽培の勉強(リジェネラティブ?)

2023年11月4日に自然農法(無肥料、無農薬、不耕起)でお野菜を育てている「まるほ農園」の見学にいきました!

学んだことや考えたことを振り返っていきます。

まるほ農園さん

まるほ農園の北條さんに案内していただきました。

北條さんは、農園をする前は25年間小学校の先生をしていて、東日本大震災がきっかけに農園を始めたそう。

被災支援のお手伝いをしていたときに良くなった漁師さんと縁ができ、通うようになった。

家が浸かった漁師さんは自分で家庭菜園をし食べる野菜を作るなど、できることをしていた。田舎のたくましさが生き方としてベースだよなと気づいたことをきっかけに農園の道へ進んだそうです。

小学校のつながりもあり、小学校の社会科見学を受け入れをしている。

ここに植えられているお野菜は、昔から日本で大事に育てられてきた固定種を取り寄せて、いると聞きました。

スーパーに卸す農家さんでは、ホームセンターや種会社の売っているF1 という苗。

よく育つが、種ができないようになっているとか。スーパーにならぶ同じような大きさの野菜は、この苗から作られているものだそうです。

F1のように不自然なものではない種をできるだけ仕入れ育てています。日本各地にある固有種は、種もできます。

前に他の畑をしている人が「種ができないんだよね〜」といっていたのはこういうことだったのか〜と納得できました😯

多くの野菜を出荷することはできないそうですが、こだわりのあるおいしいお野菜です。

自然農法の種を売っている有名な方で、野口さんという方のことを教えていただきました。

(写真真ん中のほう)

雑草にまぎれたほうれん草。

自然農法では、一つの作物をきれいな土に植えるのではなく、自然な環境のまま育てる。

雑草って悪者じゃなかったっけ?と思って聞いてみると、

やっぱりそのままにしておくと雑草に負けてしまうそう。

雑草に負けないように常に刈り、上手な関係をとっているそうです。

こうすることにはメリットがあると言ってくれました。

雑草は悪いと一方的に悪とされるけれど、雑草にもいろんな作用がある。

たとえば相互作用で栄養を与えていたり、土を耕す機能がある。他の草があることで、補水できる。

たとえば雨があまり降らなかったとき、作物だけだと枯れてしまうけれど、

他の草(雑草)がいることで生き延びられる。土の中の環境をなるべく壊さないことが大切。

自然農法の考え方って面白いな〜と思いました!

畑にずれてある野菜が生えていた。

あれはアブラナ科野菜では、交雑することがあるとか。

アブラナ科はたとえば

水菜、株、だいこんなど、菜の花ができるもの。

交雑している野菜は、食べられるんだけどえぐみがでてくる場合がある。

手でちぎって渡してくれました。食べてみると、ふつうに美味しい味だった。これとこれが混ざってるかな〜などと説明してくれた。交雑した野菜をたべるのは生まれてまじめて。

お寿司とめっちゃ合うよね〜🍣

青紫蘇が終わりの時期、

枯れたお花を手に取って匂いを嗅ぎました。

あおじそのいい香りがしました🌱

お昼ごはんを食べて一休みしたら、レタスを苗から植えさせていただくことになりました。

お昼ごはんを食べながら、環境問題から当たり前を疑うこと、若者の流行りや美容まで、お話を一緒に楽しみました。

レタスの苗植えは、軍手をつけての作業だったので写真がありませんでした😬

まずはじめに、苗を植えるところの雑草を刈ります。

(抜くではなく刈ることが大事)

苗を植えたら、土をグッとおさえる。

元気に育ってね〜と気持ちを込めて

さいごに、土が見えないように草や枯れた葉っぱなどで隠す。(これが大事な工程!)

自然農法の特徴

普通の農法では、これ買えあれ買え。こうしないと儲からないなどと農協に言われるそう。

でも自然農法では耕さないから、鎌だけでできる。そのかわり、虫を手で取ったり、雑草を刈ったりと手間はかかり…一年のうち355日は畑に来ているという‼︎

農薬を使っていないから、使っているものと比べると育ちがゆっくり。でもそれが自然。

「早く」「大きく」効率を考えるけれど、生き物を育てることだから、ゆっくりじっくり育てていけばいい。

僕はいろいろと擬人化して考えるのが好きで、早く大きく育てる野菜を考えると、栄養満点な離乳食を赤ちゃんに与え、めいっぱい大きくさせるような感じなのかなと考えました。

フォアグラじゃないけど、残酷なのかなと思いました。

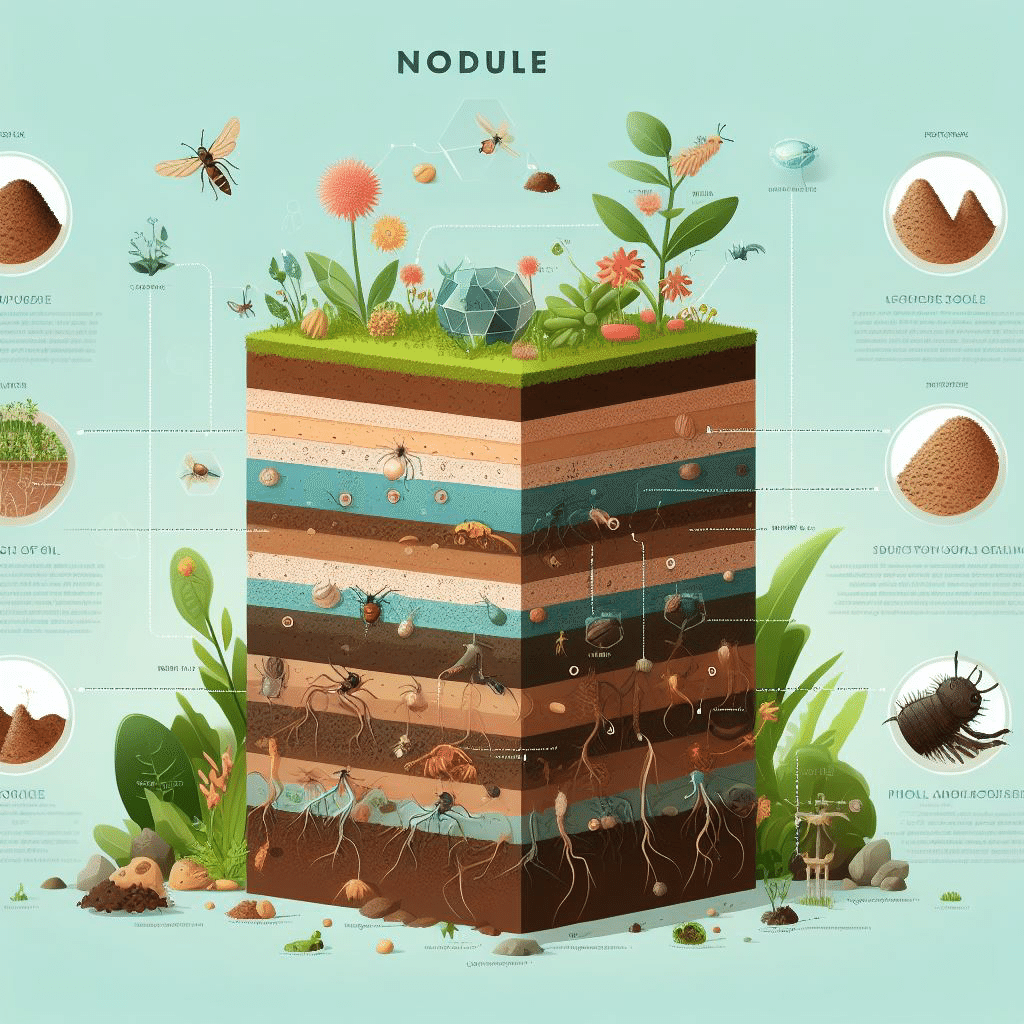

良い畑に欠かせない団粒構造。

団粒構造とは、土がたくさんの丸いかたまりになっていること。

団粒構造に水を蓄え、団粒構造の間で水を逃す。

水捌けがよく、保水性があるという一見矛盾に思えることができると聞きました。

団粒構造がうまくできていないと、砂に水をかけるように水が流れていってしまうそう。

団粒構造を保つために、

雑草と共に育て、土を草や枯れた葉などで覆うと良い。

自分で畑をするときは団粒づくりに挑戦してみようと思いました!

☕️ここでクイズ!

この植物はなんでしょう?

ヒント1

食べられる

ヒント2

良い香りで甘いって食べてると、

あとから辛〜!ってなった

正解はわさび菜でした!正解できましたか?

という感じで、なんといろんなお野菜を齧らせていただきました。

どれも味や風味がどっしりのっていて、なんだか元気をもらいました。なんで健康に良いのかわかった気がしました。

最後にコンポストイレを見学させていただきました!

今日の学びを整理します🧹

・売られている野菜は、成長の過程の一部に過ぎない。

たとえば、キャベツがだんだんと丸くなること。またその後菜の花になること。

・野菜は野菜のペースで育つことで、香りや刺激が強くなる。またそれを食べることで健康になれる。

考察 刺激は免疫反応と考えることもできそう🤔

豊かな経験をさせていただいた、まるほ農園の北條さんありがとうございました!