劇画雑誌「ヤングコミック」(少年画報社)の発行部数の推移ー最高部数と休刊時の部数も

創刊は1967(昭和42)年7月28日。

書店にならぶ青年劇画誌では3番目に登場しました。

1番目は「コミックmagazine」(芳文社)が1966(昭和41)年に創刊。

2番目は、今も発売されている「週刊漫画アクション」が同年に創刊しました。

そして3番目が、この記事で取り上げる「ヤングコミック」(少年画報社)です。

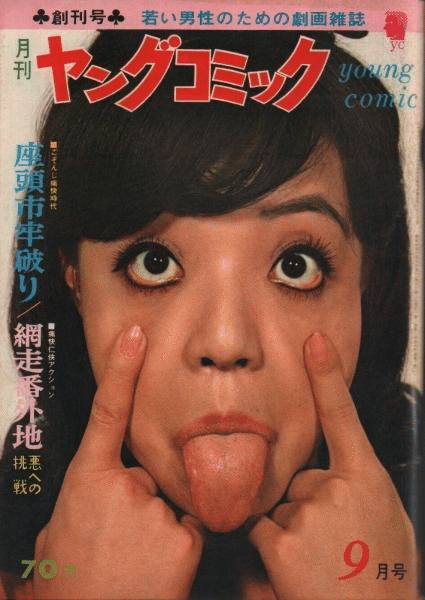

これが創刊号の表紙です… 劇画雑誌とは思えません。

当時編集部にいた岡崎英生さんの著書「劇画狂時代『ヤングコミック』の神話」でも、表紙のデザインについて触れています。

Amazonで「劇画狂時代」を見てみる

「ヤングコミック」の発行部数や編集部の動きについて、「劇画狂時代」から引用していきます。

「ヤングコミック」の創刊号の発行部数

「劇画狂時代」は、内部の編集者が内情や発行部数、実売率について書いた貴重な資料です。

創刊号の表紙についても、赤裸々です。

まず、私たち編集部員でさえ目をそむけたいような思いにさせられたのは、意表を突こうとしすぎて無残な失敗に終わっている創刊号の表紙だった

創刊から50年以上経った令和に見ても「ダサい」ですが、当時も同じだったのです。

編集中の段階で印刷所からそのカラー校正刷りが届いたとき、私たちは目の前にあるものが信じられず、ただ絶句するしかなかった。しばしの沈黙の後、「これじゃ売れないよ」と誰かがいい、あいづちを打つのは控えたが私もそう思った。

編集部内から不評で、売れないと思われた雑誌の創刊号は、12万部を発行しました。大きな数です。

案の定、売れ行きはよくなく、表紙は3号から一新しました。

さいとう・たかを「ハイエナ野郎」の絵に、ジュディ・オングの写真です。劇画雑誌っぽくなりました!

表紙デザインの変更も大きな効果はなく、発行部数は10万部前後になり、実売率も7割ほどでした。

それでも徐々に結果が出始めました。「劇画狂時代」によると、

六八年の一月号が一〇万八〇〇〇部を発行し、実売率八一パーセントという好成績を記録した

とあります。雑誌の平均実売率は60%ほどが平均なので、かなりの成績です。

二月号も好調でした。

十四万部を刷った二月号も、実売率は八〇パーセント台にわずかに及ばなかったが、一〇万四〇〇〇部あまりを売り上げた。

この好結果をひっさげて、「ヤングコミック」は月刊から隔週刊誌に変わります!

小学館と秋田書店という大手出版社がライバルとなる劇画誌を創刊することに備えた、という側面もあったといいます。

しかし、隔週化は失敗しました。

隔週刊誌として最初に出た六八年二月二七日号は十二万部を発行したものの、そのうち売れたのは七万四二〇〇部で、実売率は六一・八三パーセントという低率にとどまった。

漫画雑誌は「月刊」で出版されるのが普通でしたが、1959(昭和34)年に「サンデー」(小学館)と「マガジン」(講談社)が週刊誌として創刊しています。

「ヤングコミック」が隔週化した1968(昭和43)年には、週刊の「キング」(少年画報社)と「ジャンプ」(集英社)も創刊しています。

なぜ「ヤングコミック」の部数が隔週化によって急激に落ちたのか、わかっていません。

部数は落ち続けます。

以後、実売部数は六万八〇〇〇部、六万七六〇〇部、六万二四〇〇部と下降し、六八年四月二三日号ではついに五万六三〇〇部まで落ち込んでしまう。

売り上げ不振で編集長が交代! 部数増に!

売れない雑誌は休刊するか、編集長を変えて立て直しを図ります。

創刊編集長の橘賢から、桑村誠二郎に変わります。

編集長が変われば雑誌はがらっと変わります。

連載漫画が変わるのはもちろん、表紙デザインも新しくなりました。

この3冊は1970年発行のものですが、おしゃれです!

橘初代編集長は1968年4月23号まで「ヤングコミック」の指揮を執りましたが、桑村新編集長は就任から3か月ほどで結果を出します。

7月23日号では、

八万八〇〇〇部を発行し、八五・五六パーセントというヤングコミック創刊以来最高の実売率を記録した。 ~中略~ 会社側はこの好結果に気をよくし、次号の八月十三日号から発行部数をふたたび一〇万部台ににもどした。そして、次の八月二七日号では十二万部まで上乗せした。

休刊の危機から脱したのです!

10万部をコンスタントに発行できるようになり、上昇気流に乗りました。

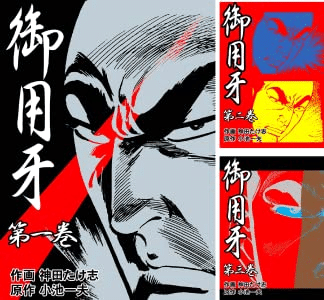

上村一夫「御用牙」効果で20万部突破!

1971年1月13日号、新年号で20万部を突破しました!

20万部まで「ヤングコミック」をのし上げた作品は、原作・上村一夫、作画・神田たけ志の「御用牙」だといいます。

・全巻無料で「御用牙」を読む方法

ちなみに、「御用牙」の全15巻が無料で読めます! Amazonのkindle unlimitedです。

体験登録で、30日間も無料で使えます。

途中で解約してもお金はいっさいかかりません。

すぐに使えるので、ぜひためしてみてください!

【 kindle unlimitedを無料体験する 】

最高発行部数の40万部に到達!

1971年1月13日号で20万部に到達し、次の30万部はあっという間でした。

このころ、部数はおおむね二二、二三万部で台で推移していたが、翌七二年の新年号では二六万部まで上昇し、それがその年の暮れにはさらに三一万六〇〇〇部まで上昇した。

40万部への到達もあっという間です。

七三年の新年号ではついに四〇万八〇〇〇部を発行するに至る

目玉はバロン吉元「十七歳」と、つげ義春「2年有余の沈黙を破る問題作」とある「下宿の頃」です。

この408,000部が過去最高部数になりますが、達成できた要因として「流通」もあげられます。

鉄道弘済会での取扱量が増え、駅の売店での売り上げが伸びたのです。

発行部数を増やしても売れなければ意味がありませんが、しっかりと結果がでました。

実売率は七七・四パーセントで実売部数は三一万六〇〇〇部

40万部という数字はどれだけのものか? ということを示すために、2021(令和3)年1~3月の発行部数を貼りました。日本雑誌協会が発表しているものです。

大人の男性向け雑誌で40万部に達しているのは「ビッグコミックオリジナル」(小学館)のみです。

子ども向け(実際は大人も読んでるが)でも40万部超えは「コロコロ」(小学館)と「ジャンプ」(集英社)、「マガジン」(講談社)の3誌です。

「ヤングコミック」の40万部が「マガジン」に匹敵すると考えると、相当な部数だとわかります。

最高部数の408,000部は1973年の新年号に続いて、1975年の新年号でも達成します!

部数の凋落~40万部から一桁に

1968年の編集長の交代により、5万部から40万部にたった5年でたどり着きました。

2度目の最高部数を達成した1975年には、編集長が3代目に交代します。

おそらく、ヤングコミックはもう盤石だという判断があっての交替だったのだろうと思う。

30万部台を維持してきましたが、2年後の1977年には20万部台になってしまいます。

その理由についても書かれています。

しかし、発行部数は急落を開始する。それが顕著になったのは上村一夫の描く表紙絵がはっきりとコミック調へと転換した七七年からで、七六年いっぱいと七七年の二月まではなんとか三〇万部台を維持したものの、二月以降は二二、二三万部台へと急降下していく。

1977年の表紙2枚です。あまりにもテイストが違います。部数減をうけて、どの路線で行けばいいのか、迷っているのがわかります。

1978、79年も部数は下がり続け、10万部台となります。

七七年二月頃からは二〇万部代へと急降下し、その後はほとんど坂を転げ落ちるように部数を減らしていくことになるのだ。

ついに一桁台に~休刊即、復刊!

1980年はついに、9万部台へと落ち込みました。

少年画報社も手を打ちました。2代目編集長で、40万部突破を2度も達成した桑村誠二郎が再登板したのです。

さらに、「ヤングコミック」の最高部数を率いた「御用牙」も復活させました!

それでも部数は復活せず、1981年には7万部まで落ちてしまうのです。

休刊は1982年でした。

しかし、休刊した2か月後に、復刊します。

復刊一号は新たな編集長の元、15万部も刷りました…

この部数は冒険です。実売は46%しかありませんでした。完璧に赤字です。

復刊してすぐに「また休刊」では芸がありません。

雑誌を復活させる「芸」は、編集長交替です。

で、これまた異例といえば異例なのだが、八二年は四月からくれまでの約八カ月の間に編集長が大塚章から元編集長の多田三郎になったり、ふたたび大塚になったりと目まぐるしく交替がくり返されている。よほど苦しかったのだろう。

編集長が変われば、雑誌も変わります。

驚くほどの変貌をとげます。

ほぼ一冊まるごと麻雀劇画誌として発行

したのです。

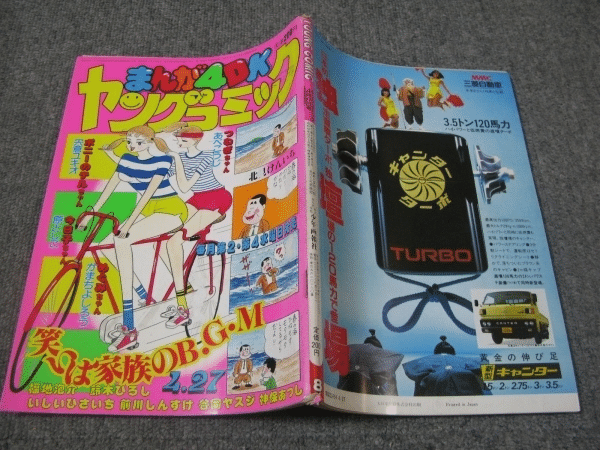

劇画誌~麻雀誌~4コマ漫画へ

普通の劇画誌が麻雀劇画誌になるのも驚きですが、さらに変貌をとげます。

長年ストーリー劇画中心だったヤングコミックが突如、『まんが4DK』という4コマまんが誌に変身したのた。

劇画から4コマ漫画へ、編集部がもがき苦しんでいる姿が見えてきます。

部数は善戦します。

部数は一〇万部台、実売率は七〇パーセント前後。

ぎりぎり赤字にならない状況だったでしょう。

4コマ漫画路線は1983年から始まり1987年11月まで続きますが、休刊となります。

1987年11月に9万部を発行し実売は67,600部でした。

その後も1990年に復刊しますが、お色気路線をとっていて「劇画」の面影はなくなっています。

令和のいまも「ヤングコミック」の名前は残っています。