一色論① ~一色手牌理の厳密な導出~

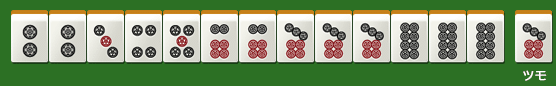

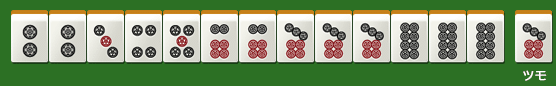

突然だが、この状態で何を切ればいいかがわかるだろうか?(そもそも和了なのかそうじゃないのかもすぐ考えるのは結構難しいと思う)

答えは6筒である…なんてツールで計算して言うのは簡単だが、そもそも清一色手でどれを切ればどうなるのかというのが分からないということはよくあるだろう

そこでまずどの牌が不要か?の目星を付ける方法を考えてみよう

大前提の話

このサイトによれば一色が14枚の場合、80.4%が1枚切って聴牌であり、和了が11.7%である。

なお、13枚時に二向聴であることはほぼない。よって、1枚切って1向聴というケースはほぼすべてが「待ち変え」「有効牌じゃないのでツモ切り」の2種類である。

よって、「一向聴時に何を切れば聴牌になるか」「聴牌時の和了牌がどれか」が清一色の牌理の大部分を占めているのが分かる。

なお、元も子もないことを言うが、最近のネット麻雀はこれらを表示してくれるというえげつないアシスト機能があるものが多い、のでこの「大部分」にあたるところにあまり知識がなくても清一色を和了できてしまう。

でも清一色でなくてもこの辺の話を理解することは、一色が優勢な牌理の基礎になるので大事である

牌理

向聴と有効牌を同時に考える。

麻雀の和了系は4面子・1雀頭であるから、雀頭・独立してる面子を基準に考えると良い。先ほど言った通り、一色14枚ではほぼ最低限で一向聴である。よって、4面子・1雀頭のうちの3つは完成していると考えていい。

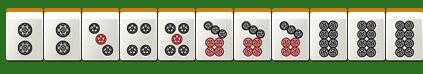

最初の配牌で言えば、1-2-3筒はほかの牌と絡まない独立した面子である。

もちろん雀頭がない場合も後で考えるが、雀頭候補は6・7・9筒になる。

場合分けして考える。

雀頭が6の場合

独立した面子と雀頭を抜くとこうなる。么九牌の9は面子の組が7-8-9か9-9-9しかないことを考えて場合分けする。

9で暫定の刻子の場合は、「打5で7」「打7で両面6-9」「打8で両面4-7と6」

9を暫定の刻子で使わない場合は、9を切らない場合は9は必然的に対子での利用になる。つまり自動で「打7で6-9シャボ」がわかる。

9を切る場合は「打9で間8」である

雀頭が7の場合

同様の論法を使う。9を刻子で使う場合は、

「打6で両面4-7」、「打8で6・7シャボ」「打5で両面6-9」がわかる。

9を刻子で使わない場合は、「打5で7-9シャボ」がわかる

雀頭が9の場合

1-2-3はまず除外する。9を使うには7-8-9の形しかないから

「打6で両面5-8」「打5で7・9シャボ」「打7で6・9シャボ」がわかる。

打9だと

こうなる。左右対称なことに注目する。

5-6-7を面子として確定すると「5-8両面」がわかる。

左右対称だからこれ以外ないこともわかる。

以上より雀頭があることを前提にしたときは聴牌であることがわかる

雀頭がない場合

この場合は孤立牌を探す。

1-2-3は独立した面子なので関係ない。

また、么九牌の9は面子の組が7-8-9か9-9-9しかないことを考えると、9-9-9も関係がないとわかる。(9を孤立させると、9を2枚使わなくてはならないが、その場合はその場合は7-8-9が2つ必要で8が必要)よって余るのは

の左右対称な形である。

6筒・7筒の刻子を想定すると、孤立牌が2種5・8になるので聴牌ではない。

よって6筒・7筒は順子で使われる。すると、5も8も使わないといけないから余るのは6・7である。すなわち「打5で単騎8」「打8で単騎5」「打6で単騎7」「打7で単騎6」がわかる。

以上の議論よりこの手が聴牌であることが示された。

また、打牌による待ちをまとめるとこうである。

打5 →6-7-8-9

打6 →4-5-7-8

打7 →6-9

打8 →4-5-6-7

打9 →5-8

さて、ようやくここまで求められた。

あとは残り枚数を求めれば終わりである

打5 →6-7-8-9 は6を3枚、7を3枚、8を1枚、9を3枚使っているから6枚

打6 →4-5-7-8 は5は1枚、7は3枚、8は1枚使っているから11枚

打7 →6-9 は6をは枚、9は3枚使っているから2枚

打8 →4-5-6-7 は5は1枚、6は3枚、7は3枚使っているから9枚

打9 →5-8 は は5は1枚、8は1枚使っているから6枚

以上より打6が最も和了率が高いことが示された

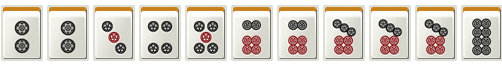

もう1つやっておこう

聴牌してそうなことはなんとなくわかると思う

この場合に重要なのは4枚ある7の内訳である。

4枚を使い切る方法は、雀頭+2順子、1刻子+1順子だけであるから場合分けに使える。

では雀頭で場合分けする。

雀頭が2の場合

7を4枚使うとすれば、7は自動的に刻子である。

それを除くと

3を使うなら、345は確定である。そうなると

「打7で2・6シャボ」「打6で2-5-8」「打8で間7」

3を使わないなら「打3で両面5-8」がわかる

さて、7を4枚使わない場合は7を切るので

「2・6シャボ」と「6-9両面」を発見できる。

雀頭が6の場合

同様の論法で考える。7を4枚使う場合は

2に注目する。雀頭は定まっているので2枚とも有効に使える組み合わせはシャボだけである。するとすぐに「打2で間6」「打7で2・6シャボ」がわかる。

7を使わない場合(打7)では

この場合は2枚が使われているのですぐに「2-6シャボ」がわかる。

雀頭が7の場合

同様の論法を用いる。7を4つ使う組み合わせは雀頭+2順子である。

2に注目する。雀頭は定まっているので2枚とも有効に使える組み合わせはシャボだけである。だが7は4枚使われているため、2単体の待ちになる。

3-4-5は確定しており、77がが必ず順子で使われるから、「打8で2」がわかる。

打2では

まず2は1枚使うので2-3-4で固定面子である。

こうなるが、77が必ず順子で使われることから8の内訳を考えると、

8を2枚使えば8が1枚余るし、8を1枚使えば、頭になっているので矛盾する。

よって8-8-8は固定面子である。

つまり、こうなるため「打2で5-8両面」がわかる。

打7では

これは聴牌形ではないので考えなくてよい

雀頭が8の場合

同様の論法で7を使い切ることを考えると、777を抜いて

この形になる。2を使い切ることを考えると「打3で2-8シャボ」「打6で2-8シャボ」がわかる。

打2だとこうなる

8に注目し、6-7-8を固定すると、「1-4-7」であるが7は使い切っているため「1-4」である。

打7だと

で2が処理できていないので聴牌形ではない

以上より雀頭があることを前提にしたときは聴牌であることがわかる。

雀頭がない場合

2を1枚だけ使う組み合わせを考える。2-3-4は確定なので整理すると

5-6-7も確定とすると自動的に6-7-8も確定するが、すると7・8が余る

よって、雀頭がない例は存在しない。

以上の議論よりこの手が聴牌であることが示された。

また、打牌による待ちをまとめるとこうである。

打2 →1,4,5,6,8 (13枚)

打3 →2,5,8 (6枚)

打6 →2,5,8 (6枚)

打7 →2,6,9 (8枚)

打8 →2 (2枚)

以上より打2が最も和了率が高いことが示された。

よし!合ってるな!

受験数学の整数問題かな????

想像の倍くらい面倒くさくて疲れた。

数理的にしっかり求めるときに重要なポイントは

一色14枚ではほぼ最低限一向聴である。よって、4面子・1雀頭のうちの3つは少なくとも完成していると考えて、雀頭を基準に場合分けする

1枚しかない牌を使うか・2枚ある牌を両方使うかどうかは場合分けに使える。

么九牌を使う面子は2種類しかないのでそれが場合分けに使える。

4枚ある牌は使い切るなら雀頭+2順子、1刻子+1順子の内訳がある。

問題はこんなこと対局中に考えるのは無理だということである。

なので次回はここまで考えなくてもよさげな牌を選ぶ方法を考えましょう。