エディンバラの世界遺産フォース橋の真下に行く 英国滞在8日目 午後の部

8日目の午後は、世界遺産のフォース橋を真下から眺めてみます。その後、エディンバラに戻り、スコットランド国立肖像画美術館 (Scottish National Portrait Gallery)に行きます。

8日目午前中の様子はこちらの記事からどうぞ。

1 フォース橋 (the Forth Bridge)(世界遺産)

エディンバラ・ウェイヴァリー駅から北に5つ目の駅North Queensferryに向かいます。30分ほどで着きました。

時計塔があるのが、バルモラルホテル

右上に、午前中に行ったスコットランド国立美術館が見えます

フォース橋の湾を挟んだ北側の駅が、文字通りNorth Queensferry駅です。のんびりした無人駅でした。帰りの切符はどこで買うのかなと思ったら、プラットフォームに自動券売機はありましたが、自動改札機はなく、出入り自由の駅でした。

ウェールズでのウェールズ語の広まりはかなりのもので、ウェールズの2割近くの人が話者だとされているのに比べると、ゲール語の普及はまだまだのようですが、同じケルト系の言語として保護・推進して文化の多様性を維持してほしいと思います。

フォース橋は歩いてすぐ行けそうです

住宅街の細い道を海を目指して降りていくと、見えてきました。

間近で見ると迫力があります。

この高い鉄橋を見て、ヒッチコックの映画のロケに使われてもいいのではないかと思いました。犯人が逃亡の途中で鉄橋を歩いて渡ろうとして、刑事が追いかけ、鉄橋の一番上に登ろうとするシーンなんて、絵になりますね。

調べてみると、このフォース橋が出てくる映画で「ロスト・キング 500年越しの運命」(2022年)というありました。この映画は、イングランド王リチャード三世の墓を巡る実話に基づいた映画で、エディンバラを舞台にしています。橋のたもとにある「アルバートホテル」が2回ぐらい登場します。映画としても面白いので、オススメです。

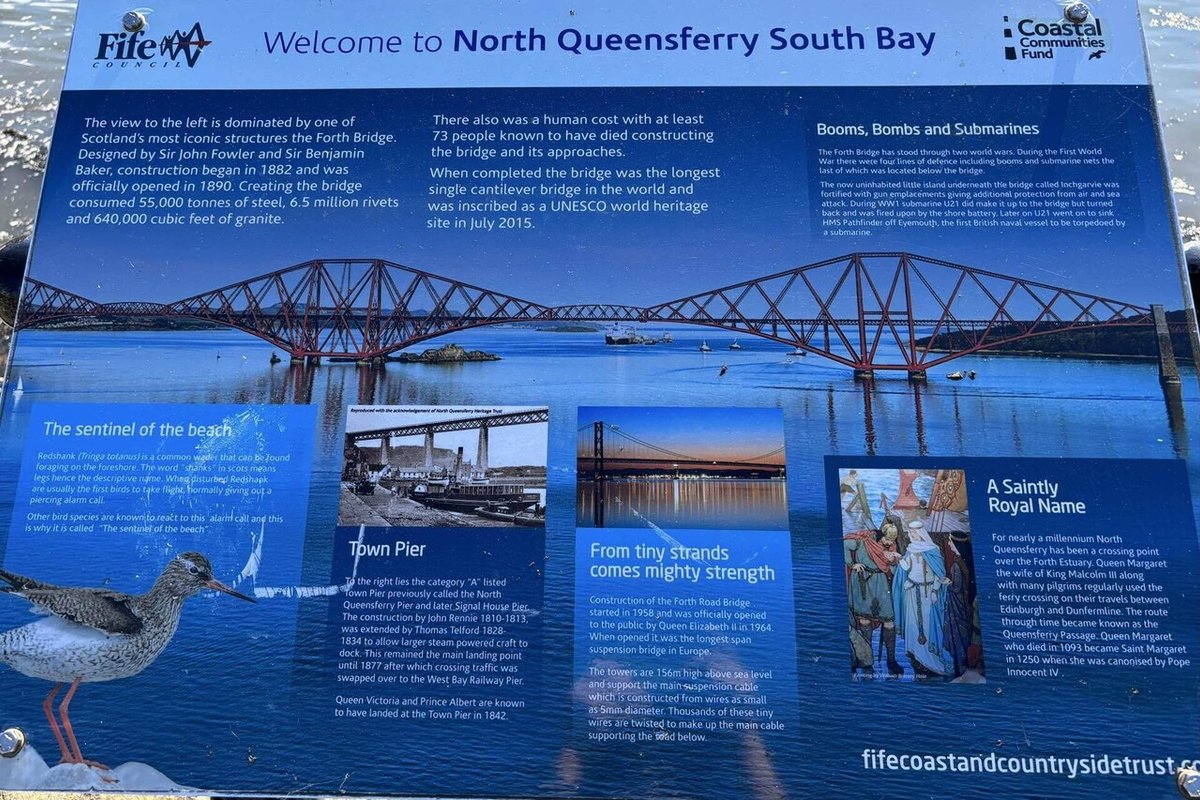

フォース橋は、Sir John FowlerとSir Benjamin Bakerによって設計されて、1882年に着工、1890年に完成しました。橋のたもとにあった掲示板によると、工事の途中で73人が犠牲になったと書かれています。

フォース橋を語る上で、必ず触れておかなくてはならないのが「テイ鉄道橋崩落事故」です。このフォース湾よりさらに北部にある、ダンディー湾にかかるテイ鉄道橋が1879年に強風に耐えられず、鉄橋に差し掛かった列車とともに崩落して75名が犠牲になったという大事故がありました。しかもテイ鉄橋建設からわずか19カ月後の事故となりました。

この事故は、建築技術の世界に大きな教訓を残し転換点となったのだそうです。これ以降、建築材料や施工方法が風の負荷に十分に耐えられるものに取って代わり、1890年のフォース橋の建設につながります。テイ鉄橋が反面教師となったわけです。

フォース橋は当初、「鋼鉄の怪物」と呼ばれて、過剰設計ではないかと批判もあったのですが、130年以上経った今でも現役の鉄橋として活躍しています。2015年には19世紀の鉄の建造物として世界文化遺産に登録されました。

フォース橋があまりに巨大なので、英語には“like painting the Forth Bridge “ (いつまで経っても終わらなくて、気が遠くなるような)というフレーズもあるくらいです。

ペンキ塗り、ほんと大変そうですね

テイ鉄橋の崩落事故の犠牲者75名と、フォース橋建設中の事故死者が73名と合わせて、150名近くの犠牲の上に今のフォース橋があるわけです。1日に200本以上の列車が通過するそうです。

エディンバラとインバネスを結ぶ路線に位置するので、1日200本以上の列車が通過するというのも驚きです。

このショットが、映画「ロスト・キング 500年越しの運命」に登場します

実は、130年以上前のフォース橋の建設に、日本人が工事の監督者として貢献していたのです。その人は、渡邊嘉一という人で、現在の東大工学部を卒業後、英国のグラスゴー大学を卒業して、フォース橋を設計したJohn FowlerとSir Benjamin Bakerの建築事務所に就職して、橋の建設に指導者として貢献したのです。この3人がフォース橋を造ったと言えるでしょう。

フォース橋の構造であるカンチレバー構造の安全性を説明している

テイ鉄道橋の崩落の悲劇的な事故が起こったのが、1879年ですが、その時はすでにフォース湾に鉄橋を架ける計画は持ち上がっていました。1882年からフォース橋の建設が着工したということは、2度と悲劇を繰り返さないというのが、渡邊嘉一ら3人にとっては絶対的な使命だったわけで、そのプレッシャーがいかに大きかったか、想像を絶するものがあります。

スコットランド銀行が2007年に発行した£20紙幣に渡邊嘉一とフォース橋が描かれています。右上の「£20」のゼロの丸の中に描かれている人物が渡邊嘉一です。

***

フォース橋は十分堪能したので、North Queenferry駅まで戻ります。途中で、下のような建物が目に入りました。何の建物か、お分かりになりますか。

地元のノース・クイーンズフェリー小学校(North Queensferry Primary School)でした。ちょうど、校舎の外には、児童のお迎えの保護者が待っているところでした。しばらくすると、小学校1、2年生ぐらいの子供たちがぞろぞろと出てきました。こんな小規模の学校でも保護者が送り迎えをするのですね。

エディンバラへの帰りの列車が、フォース橋を通過する時の車窓です。太いブレース(すじかい)ですね。

2 スコットランド国立肖像画美術館 (Scottish National Portrait Gallery)

エディンバラ駅に着いたのが、午後3時を過ぎていました。夕方までの時間を有効に使うには、ということで思いついたのが、スコットランド国立肖像画美術館です。エディンバラ駅から徒歩10分でたどり着くことができます。

https://www.nationalgalleries.org/visit/scottish-national-portrait-gallery

フォース橋とほぼ同じ時期(1889年)に開館しています。入場無料です。

エントランスを入ると、肖像画家ウィリアム・ホル(William Holl)が描いたスコットランド人の行列の装飾があり、これだけでも見る価値があります。

今回の英国旅行で、ロンドンに着いた翌日にワイト島のオズボーン・ハウスという、ヴィトリア女王の離宮に行ったのですが、偶然にも若い時の女王に出会いました。

下の堂々としたこの人、どこかで見たことがあると思ったです。NHK の映像の世紀などで見たのでしょうか。

アンドリュー・カーネギー(Andrew Carnegie, 1835–1919)です。アメリカの鉄鋼王であり平和活動家・篤志家など、その業績は今をときめくイー○ン・○○ク氏などの比ではないと思います。

カーネギーはスコットランド生まれで、13歳で移民として家族とともに米国に渡りました。まさにアメリカン・ドリームを実現した人物ですが、最後まで故郷のスコットランドのためにも貢献していました。

地位や名誉を手に入れ、社会的にも成功を収めた人は、その立場に伴う社会貢献や利益の還元をする責任がある、ということをフランス語でNoblesse oblige”(ノブレス・オブリージュ)というそうです。

カーネギーの名を冠したカーネギー・ホールは有名ですが、3500以上の公立図書館を建設した、というから驚愕です。

最後に、イギリスといえばこの人物を外すわけにはいきません。英国の大政治家ウィンストン・チャーチルです。第二次世界大戦における彼の功績は、映画にもなるくらいに揺るがないものがありますが、英国内では負の面も強調されることが多いようです。

第1次世界大戦での作戦の失敗で海軍大臣を解任させられたとか、1926年のゼネストの鎮圧について議論が分かれるところだとか、褒め称える言葉の羅列だけでないところがおもしろいと思いました。

チャーチルは、1953年にノーベル文学賞を受賞しています。恥ずかしながら、このことを知ったのは、今回のロンドンに滞在中に、チャーチル博物館・内閣戦時執務室(Churchil War Rooms)を訪れたからなのです。ここの見学については、また別の記事で報告します。

(バッキンガム宮殿の近く)

チャーチルにまつわる建物として、ブレナム宮殿(Blenheim Palace)があります。チャーチルはここで誕生しています。今回は行かなかったのですが、世界遺産でもあり、訪れる価値は十分にあります。オックスフォード駅から路線バスで1時間弱のところです。

肖像画美術館を出てホテルに戻ろうと海の方に目をやると、午前中に見に行ったフォース橋が架かるフォース湾の海が、緑の森の向こうに見えました。

夕方の退勤の時間だったためか、駅をの方に歩いていく人が多かったです。多分残業などせずに退勤時間に、スパッと職場を離れる人がほとんどなのでしょう。

駅にそばにあるので、時計は5分ほど早めてあります

17:02なのに、17:07を指しています

今9月なのですが、日の入りが19:30頃なので、まだまだ明るく楽しめるのですが、ホテルに戻って休みます。エディンバラを満喫した充実した1日でした。