「シャンタル・アケルマン映画祭」全5作品

ベルギー生まれのポーランド系ユダヤ人、シャンタル・アケルマン監督の特集上映。

自分は名前すらも聞いたことはなかったのだが、興味を持ち、全5本とも観てみた。

どれも日本初公開だという。

以下観た順に、簡単な感想を。

『アンナの出会い』(1978、ベルギー・フランス・ドイツ、127分)

今回、同時公開される別作品となぜか取り違えていて、2000年制作と思い込んで鑑賞していた。

その割には、先の戦争(第二次世界大戦)がまだ生々しい記憶として語られるし、携帯電話どころか固定電話のみで、しかもダイヤル式が登場する。

ゆえに途中から、舞台は1970年代の半ばだろうと見当はついたが、その時代を振り返りながら撮ったのだろうと最後まで思っていた。

それだけ新しい感覚を持ち、少なくとも20年は先を見ていたのだろう。

主人公は若手の女流映画監督で、宣伝のため欧州各地を転々としている。

彼女は30歳前後だろうか。

自立した女性であり、大袈裟に言えば世界を股にかける芸術家でもある。

自分は両性愛者かもしれない、と母への告白があるのだが、まだ確信はなく揺れている状態にも見えた。

この設定から、当時20代後半だったアケルマン自身の自伝的な脚本だと結びつけたくもなるが、そこは一旦保留しておこう。

その土地土地での、友人知人、偶然すれ違った人、母親や恋人との一時的な邂逅は気取らないもので、親密さも感じさせるのだが、深く交わることはない。

その二、三歩手前で、彼女はスッと立ち去り、また別の場所へと向かう。

列車で移動し、質素なホテルに泊まる。その繰り返し。

日常からほんの少し浮いたような、現実感の希薄なところに彼女は一人彷徨っている。

カメラ自体は動かず、カット割りも少ない。

ついでに身体の動きもあまりなく、会話というよりは片方の独白を聞いているのに近い。

何か劇的なことが起こるわけでもなく、演出は抑制され整頓されている。

無駄に抑揚をつけない、淡々とした時間の流れを「平熱映画」とでも名付けたいぐらいだが、人によってはそれが長く感じられるかもしれない。

『オルメイヤーの阿房宮』(2011、ベルギー・フランス、127分)

阿房宮とは何だろうと調べてみると、秦の始皇帝が壮大な計画の下に建てた宮殿のことらしい。

原題の”La Folie”は狂気を指す。

ヨーロッパ、恐らくはフランスから来た男オルメイヤーは、金鉱事業の話に乗せられ、東南アジアのどこか、奥深い山中で生活している。

そこで現地の女性と娘をもうけるが、西洋の教育を受けさせるべく、寄宿学校へ送りつける。

妻や愛する娘は、その「啓蒙主義」に全く見向きもしない。

何もかも当てが外れていく中、彼は孤立し、次第に自らの心を蝕んでいく。

元になっているのはジョゼフ・コンラッドの小説。

場所も時代も敢えて特定していないそうだが、20世紀前半ぐらいか、あるいはもっと前の時代にも見える。

湿度はきわめて高い。

冒頭のショットからして水面だし、嵐のシーンもある。

暮らす小屋が建っているのは川辺だし、周辺は沼地も多く、主な移動手段は船やボートになる。

うだるような暑さに汗も滲む。

そのようなじっとりとした環境で、西洋文明は徹底してアジアの文化を見下す。

誰一人として幸せにはならない構図がある。

娘は教え込まれた讃美歌を事あるごとに口ずさむが、決して西欧の考え方に心を開くことはない。

父から逃れようと、素性も知れない男と一緒になりさえする。

最後、主人公の顔を映す長回しは、時間のかけ過ぎか、と思った辺りから必然性が生じ始め、迫力のある場面となった。

『囚われの女』(2000、フランス、117分)

こちらはプルースト『失われた時を求めて』の一編を脚色。

やはり文芸作品ということになり、沈み込むような重厚さを感じた。

主人公は有閑階級というか上流階級で、お手伝いさんもいる高級そうな住宅で、祖母と恋人と同居している。

古典文学の研究をしているようだが、あまり身が入らない。

恋人の心が自分から離れているのではないか?という疑心暗鬼に駆られ、心が休まる暇がない。

私立探偵のごとく、出かける先々へ尾行したり、友人を付き添わせ様子を細かく報告させたりする。

独りよがりな妄想とも取れるが、確信が持てない彼は嫉妬を燃え上がらせていく。

その恋人は文字通り「籠の中の鳥」で、窓際に立ち、別の女性と歌を交換するところなどで明白に提示される。

緩やかながらも支配され監視されているのだが、それでも主人公への愛が変わることはない。

水(とりわけ海)のイメージ、男性の執心に否応なく押し出されてしまう女性、その過剰な執着ゆえに自滅していく主人公。

この辺りは上述の『オルメイヤーの阿房宮』と類似している。

クラシック音楽(モーツァルトは2作品とも使われている)のやや大胆な用い方も共通項と言えるだろう。

性的な言葉のやり取りや、着衣のままでの表現でも十分に伝わってくるものがある。

この節度ある描写や、仄めかされる女性同士の恋愛にも、作家性が刻印されているのかもしれない。

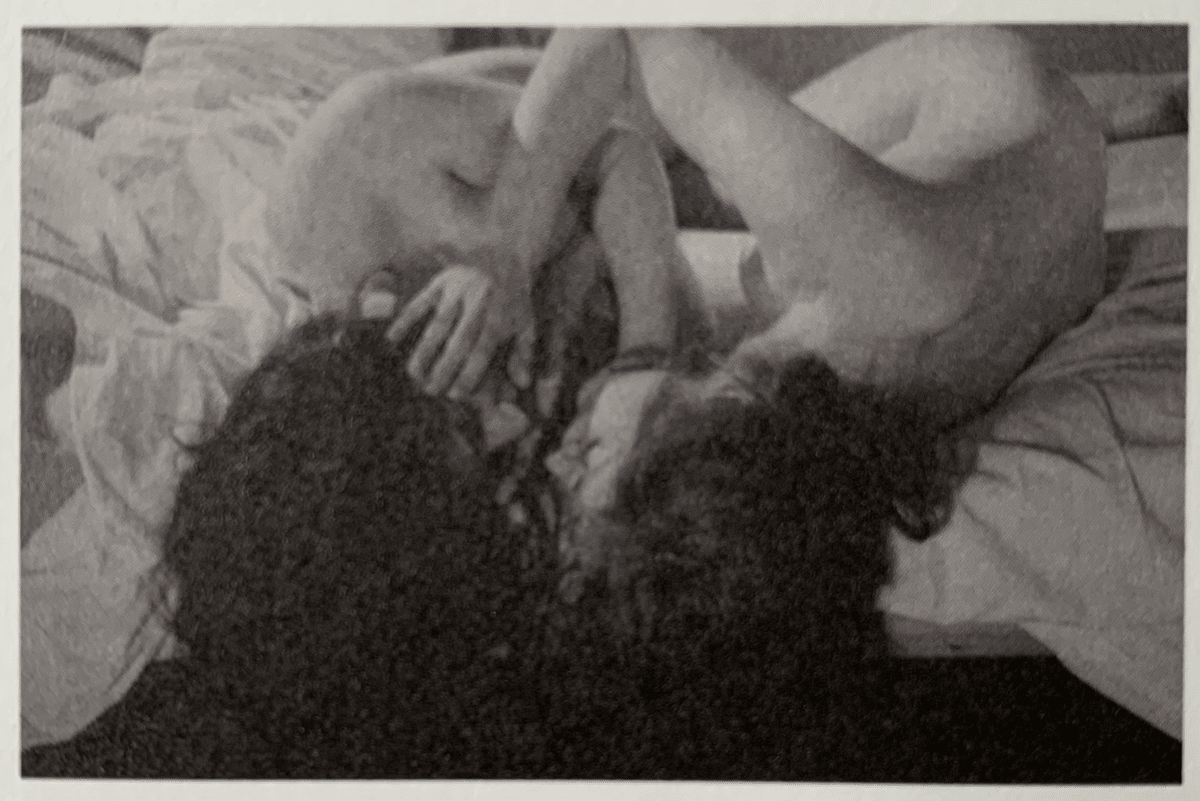

『私、あなた、彼、彼女』(1974、ベルギー・フランス、86分)

これこそ自画像なのだろう。

監督自らが被写体となり、見つめられる対象となる。

あるいは、撮る題材が自分しかなかったのかもしれない。

撮りたい、という欲望が何より先行しているように見えた。

部屋に一人で居て、砂糖だけで食いつなぎながら、手紙を書く。

家具も外に出してしまった。

元よりほとんど何もないところから、さらに引き算している演出。

何も起きない、何も起こりようがないところから始まることで、剥き出しの身体性みたいなものが残る。

今ここという地点、つまり出発点の確認にも思えた。

そんな彼女も遂に出かけて行き、無目的的にヒッチハイクで行きずりの男と行動を共にする。

座席で寝させてもらい、飲み食いもおごってもらう代わりに、一時の快楽を手伝う。

その期間だけの関係性だ。

そして恋人なのだろうか、彼女のところへ押しかけ一泊する。

ここでも深いというか長続きする関係よりは、一時的なものに見える。

できることが限られる中で、荒っぽくも若さと勢いのまま作り上げた一本。

その割には、もっといろいろ付け足したくなるだろうが逆にむしろ抑制と反復に徹している点が特徴的。

『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』(1975、ベルギー、200分)

長尺だが必要な時間枠だったと思える力作で、前作『私、あなた、彼、彼女』から大きな飛躍を見せている。

主役にデルフィーグ・セイリグを起用したことがその要因の一つだろう。

細部まで計算され尽くした演技で、些細な違いがもたらす意味を見事に演じ分けている。

主人公は主婦で、学生の一人息子と暮らしている。

遠くカナダにいる妹からの手紙で、夫を亡くしていることが説明される。

彼女の秘密は冒頭から描かれ始めるが、予想できる答えが明らかにされるのは最後の最後だ。

そして、その場面に向かって緊迫感がゆっくりと次第に微増していく。

「家事映画」と呼びたいほど、淡々とした日常の行動が繰り返し映し出される。

コーヒーを沸かし朝食を支度し、息子にお小遣いを渡して見送り、ベッドを整え換気し、皿を洗い、食料の買い出しに行く。

帰りがけに寄るカフェでいつもの席に座るのが、ほんのひとときの息抜きだ。

ご近所さんの赤ん坊を短い時間預かり、夕食の下ごしらえを始めて、テーブルを準備する。

食後はラジオを聞きながら編み物をして、息子と軽く散歩をして、寝る前に少し会話をする。

単調な反復は、照明をパチっと付けたり消したりするに至るまで、順序も所作も完璧に決められているようだ。

不自然なまでに判で押したような行動は、正気を確認し、自己同一性を保つための防御策だったのかもしれない。

だからこそ、ほんの少しのズレに観ているこちらも違和感を抱き、彼女の苛立ちを読み取るのだ。

そして、うっすらと長年かかり続けていた重圧に、耐え切れなくなった瞬間がやってくる。

もし僅かでも歯車が狂えば瓦解する、そのような脆さを孕んだ、紙一重での均衡だったことが分かる。

今回の特集上映では、もちろん5作品ともそれぞれの見どころはあったが、どれか一本なら私としてもこれを推したい。

静的なカメラワークや、小道具に至るまで行き届いた演出、統一感のある色彩・服装、映画的な「沸点」を用意した脚本と、どの点においても抜きん出ていると言えるだろう。