【連載】ノスタルジア大図鑑#09|昭和の子ども 遊び生活史② 下町の駄菓子屋もんじゃを探せ!

昭和のサブカルチャーや漫画研究・漫画原作の分野で活躍する黒沢哲哉さんによる<昭和の子ども 遊び生活史>。

第2回のテーマは「下町の駄菓子屋もんじゃ」。

そもそも、もんじゃ焼きって「駄菓子屋」発祥なんです!? と、我が人生3★年の歴史に新たな発見をもたらしてくれた今回の黒沢さんの記事。

しかもそのルーツを遡ると、なんと江戸時代の花街文化にたどり着き、さらには社会情勢や地域の文化的背景が深く絡み合った、まさに「東京を味わう料理」だったのだ。

味の東京文化遺産、もんじゃ焼き。

その深い歴史をご賞味あれ!

第1回「空き地の向こうにあったもの」はこちらから↓

【ノスタルジア大図鑑とは】

昭和やそれ以前、物心ついた頃からあたりまえにあったもの。

めまぐるしく移り変わる時代の中で、気づいた時には無くなっていることも。さまざまな理由で「このまま放っておいたらいつか無くなってしまうかもしれないもの」、後世までずっと残して受け継いでいきたいと思う「日本の文化・日々の暮らしの中の物事」を取り上げ、個性豊かな執筆陣による合同連載<ノスタルジア大図鑑>としてお届けしていきます。

第2回:下町の駄菓子屋もんじゃを探せ!

昭和30〜40年代のあのころ、冬は今よりもずっとずっと寒かった。家の中にいても吐く息は真っ白になり、手足が氷のように冷えてかじかんでくる。

そんな厳しい冬が近づいてくるころ、東京の外れの葛飾柴又に住むぼくら子どもが心待ちにしていたイベントがあった。町の駄菓子屋さんが“もんじゃ”の営業を始めることだ。

もんじゃ、あるいはもんじゃ焼きというのは、水で溶いた小麦粉にキャベツや揚げ玉などを入れてウスターソースで味付けしたものを鉄板で焼いて食べる駄菓子である。

生地の材料はお好み焼きと同じだがお好み焼きともんじゃでは小麦粉と水の比率がかなり異なる。お好み焼きの場合、レシピにもよるが薄力粉50グラムに対して使う水はおよそ100ccくらいだろう。一方もんじゃの場合は薄力粉50グラムに対して水を5倍の500ccくらい投入する。しかも卵は使わないので出来た生地は牛乳よりも水っぽい白く濁ったシャバシャバの液体になる。

そんなに薄めたら生地が固まらないのでは? と思われるかも知れないが、それでいいのだ。もんじゃは鉄板の上でゲル状になった状態が完成で、それ以上焼いても最後まで固まることはなく“おコゲ”となって鉄板に焼き付いてしまうだけだ。

そうなる手前の白く濁っていた生地が半透明になってきたころが食べごろで、それを“ハガシ”あるいは“ヘガシ”と呼ぶ小さなヘラで鉄板から直接すくって食べるのだ。

路地裏でベーゴマに興じる子どもたち/画像提供:荒川区立 荒川ふるさと文化館

ゴムとびはあのころの女子の定番の遊びだった/画像提供:荒川区立 荒川ふるさと文化館

♢

筆者が子どものころ、柴又にはこのもんじゃを売る駄菓子屋が、子どもの行動範囲内だけでも15軒ほどあった。冒頭にも書いたようにもんじゃは季節商品なので通年で商っている駄菓子屋は少なく、ほとんどの店が寒い季節だけもんじゃを売っていた。

残暑の季節がいつの間にか過ぎ、秋風の中を赤とんぼが舞うようになると、昼間はまだ暖かくても、日が沈むと急に肌寒くなってくる。そうすると恋しくなってくるのがもんじゃだ。年長の子どもが駄菓子屋のおばちゃんに尋ねる。

「おばちゃん、もんじゃはまだやらないの?」

「そうだね、運動会も終わったし、来週くらいから始めようかね」

おばちゃんのこの言葉に、その場に居合わせた子どもたちからワッと歓声が上がる。そしてその情報はその日のうちに仲間たちにたちまち広まっていくのだ。

翌週の週末、学校が終わって駄菓子屋へ行くと、ついこの間まで花火や虫取り網が置かれていた店先の土間の一角がきれいに片付けられていて、約束通りそこに鉄板の付いた小さなテーブルが数台並んでいた。

テーブルの数は店によってまちまちでわずか1台だけの店もあったが平均して2〜3台のところが多かった。それでも4〜5人の子どもが入ればもう満席である。狭い店ではもんじゃの季節になると店の奥の住居スペースも開放し、玄関から子どもたちを上がらせて居間でもんじゃを食べさせる店もあった。

今では絶滅危惧種となった昔ながらの駄菓子屋さん。店内をぎっしり埋めつくしたおもちゃと駄菓子に心が躍る

駄菓子を食べて店先のガチャガチャにも夢中になった

昭和60年代のお好み焼き屋さんの風景。鉄板の手前で焼けているのはお好み焼きだが、奥で店のお姉さんが焼いてくれているのはもんじゃのようである(画像提供:荒川区)

もんじゃ用のハガシ。フライ返しのような形だが大きさは紅茶スプーンほど。この小さなハガシを手にした瞬間から、鉄板の上で子どもたちのもんじゃバトルが始まるのだ

♢

こうしてもんじゃが始まると駄菓子屋のおばちゃんはにわかに忙しくなる。もんじゃの仕込みが必要なのはもちろんだが、練炭の火起こしをするのが一苦労だったのだ。

練炭というのは石炭や木炭の粉末を円柱形に練り固めて蓮根状の空気穴を空けた固形燃料である。大きさは直径12〜15cmほどで高さが20cmほど。都市ガスが普及する昭和40年代以前はどこの家庭でもこの練炭を煮炊きの燃料や暖房器具として使用していた。

練炭に火を付けるには七輪という珪藻土製の容器を使う。七輪に練炭を入れて新聞紙などで上から火をつけるのだが、練炭を均等に燃焼させるには着火の際にコツが必要だった。練炭に火をつけて上面全体が均等に赤熱しはじめればOKで、一度こうなればあとは放置しておいても最後まできれいに燃え尽きてくれるのだが、火が練炭の上面全体に広がるまでは丁寧に火の面倒を見てやる必要がありしばらく目を離すことができないのだ。

当時の柴又には鉄板の火力にガスを使うような高級な店は一軒もなかったので、この練炭の火起こしはどの店でも冬の朝の日課となっていた。

練炭の火起こしは不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があるので必ず屋外でやる。道端に霜がおり、バケツの水がカチカチに凍る寒い朝、駄菓子屋のおばちゃんは店先に鉄板の数だけの七輪を並べて一斉に練炭の火起こしをするのだ。

それでも平日は子どもたちが学校から帰ってくる午後までに準備を終えればいいのでそれほど急ぐ必要はないが、冬休みになると昼から満席になることもあるので大変だ。

せっかちな子どもが、店が混む前に席を取ろうとしてお昼前に行ったりすると、おばちゃんはまだ練炭の火起こし中で結局ずっと待たさることになる。またようやく練炭が鉄板に入れられても火力が十分に上がらずうまく焼けなかったりして、あまりいいことはない。

ちなみに練炭は火を起こしてから8時間ほど燃焼を続ける。ただし客がいないときは七輪の下の方にある空気孔のシャッターを閉じておくと酸素の供給が減って“おき火”状態になるので朝に火を起こせば夜まで十分に1日もつのである。

♢

このように筆者の少年時代にはすでにごく当たり前の食べ物として存在した駄菓子屋もんじゃだが、そのルーツはどこにあるのか。調べてみると諸説あるようであるが、元サンケイ新聞の記者で『平凡社大百科事典』の編纂にもたずさわった食文化研究家の鈴木晋一は、江戸時代の「文字焼き(もじやき/もんじやき)」が元祖ではないかとしている。

文字焼きは江戸時代、主に花街などで売られていたもので、鉄板の上に水で溶いた小麦粉を流し、文字を書いて遊んだ後に、肉や魚介など好みの具材を加えて食べた一種の“遊戯料理”である。

江戸時代に流行した川柳狂句集『柳多留(柳樽)』第九十四篇(1827年/文政10年)には「杓子程筆では書ケぬ文字焼屋」という句があり、このころには文字焼きが庶民の食べ物としてかなり一般的だったことがうかがえる。

それが明治以降になって高級化したものがお好み焼きであり、文字焼きはもんじゃ焼きとして子どもたちの食べる駄菓子として生き残ったのだと鈴木は言う。

また明治期にはお店で焼かせるもんじゃ焼きのほかに屋台で焼いて売り歩くものもあり、太鼓を叩いて客を集めたために「どんどん焼き」とも呼ばれたという。

そういえば明治生まれの筆者の祖父は、縁日の屋台で売られているお好み焼きのことをお好み焼きとは呼ばず「どんどん焼き」と言っていたのを思い出す。祖父の少年時代にはいまだ「どんどん焼き」の屋台が町を売り歩いていたのだ。

また関西地方ではこのどんどん焼きに近い簡素なお好み焼きが「一銭洋食」と呼ばれて子どもたちが買い食いするおやつとなっていた。

戦前・戦中の時代を舞台とした手塚治虫のマンガ『アドルフに告ぐ』には、この一銭洋食が「一銭定食」という名前で出てくる場面がある。

ただしどんどん焼きも一銭洋食も手に持って歩きながら食べられるものであり、筆者が少年時代に食べていた駄菓子屋もんじゃとはかなり異なる食べ物だ。

手塚治虫著『アドルフに告ぐ オリジナル版』(2020年、国書刊行会刊)より、一銭定食(一銭洋食)の登場シーン

♢

ということでふたたび駄菓子屋もんじゃの話に戻ろう。興味深いのは、筆者が子どものころに親しんだ駄菓子屋もんじゃを売る店が、全盛期でも東京の東側のごく狭い地域にしか存在していなかったということだ。具体的には荒川区や墨田区あたりが中心で、台東区、江東区、足立区、そして筆者の住む葛飾区あたりまでが駄菓子屋もんじゃの分布していたほぼすべてだったのである。

子どものころからもんじゃを当たり前のものとして育った筆者は、大学へ入ってそれが東京のごく狭い地域にしか存在しないローカルフードだったことを知って大いに驚いた。しかも同じ東京東部でも地域によって具材や食べ方に大きな違いがあったのだ。

この地域差については後述するが、もんじゃが東京東部のごく狭いエリアだけで広まったのには戦争が関係していたようだ。筆者がかつて祖父から聞いたところによると、駄菓子屋もんじゃは戦前からすでにあったが、大きく広まったのはやはり戦後だったという。

その理由は戦争で働き手である夫や息子を失い空襲で家財を失ったお年寄りや未亡人が、少ない元手で始められる商売として駄菓子屋を選んだからだった。

葛飾区は空襲の被害は少なかったが、戦後の住宅難の時代に宅地開発が一気に進み、都心方面から多くの人たちが移り住んで来た。その人たちによって柴又に駄菓子屋が急増し、同時にもんじゃ焼きも広まっていったのである。

だから冬にもんじゃを食べようとお店の奥の居間へ上がり込むと、壁に軍服を着ていかめしい顔をした兵隊さんの写真が掲げられていたり、仏壇にたくさんの勲章が飾られていたりして、普段は威勢のいいおばちゃんの孤独な私生活がほんの少しだけ垣間見えたりもした。

♢

駄菓子屋もんじゃは地域や店ごとに細かい違いがあるが、ここでは昭和40年代の柴又流もんじゃの作り方を紹介しよう。作り方は簡単だ。まずは冒頭に紹介した比率で小麦粉を水で溶き、そこに千切りにしたキャベツと揚げ玉をパラパラと投げ入れる。これで完成だ。出汁も隠し味もいっさい必要ない。味付けは焼く前に生地に入れるウスターソースのみだ。母によれば昭和20年代以前はキャベツすら入っていなかったらしい。

店によってはここに紅生姜や青のりがトッピングされていることもあるが1杯数円の利益で商売をしている駄菓子屋のおばちゃんが余計な手間とコストをかける必要はなく、そんなサービスをしているのは複数の店が集まっている激戦地区だけだった。これを子ども用の茶碗に入れて昭和40年ごろの値段で1杯10円から15円ほどだった。

またこれだけで物足りない子どもは1袋5円のインスタントラーメンを砕いただけの駄菓子を買って生地に混ぜ入れて焼くのも定番のアレンジだった。こうすると生地がまとまりやすくなる上にわずか5円で増量できるのだ。

この駄菓子のラーメンには数種類あって現在も売られている「ベビースターラーメン」を入れたという話をたまに聞くがこれは恐らくその人の記憶違いだろう。ベビースターラーメンにはしっかりした味付けがされているのでもんじゃに入れると味が濃くなり過ぎてイマイチなのだ。

そこで人気だったのが「ラメック」という商品名のほとんど味の付いていないラーメンだった。こちらは味がないのでもんじゃの味のバランスを崩すことなく生地を増量することができるため好評だった。しかしほとんど味のない駄菓子というのも謎である。「ラメック」は最初からもんじゃ用に開発されたものだったのだろうか……。

♢

世の中にはもんじゃを知らない人がたくさんいると知った大学時代、ぼくは東京の荒川区町屋出身の大学の先輩と一緒に、もんじゃを食べたことのない仲間や後輩を引き連れて、古本屋回りをしながら都内各地のもんじゃを食べ歩いた。昭和53〜54年ごろのことだ。このころはまだ昭和30〜40年代の店構えのままでもんじゃを売る店が都内のあちこちに何店も残っていたのだ。

店の常連の子どもたちから迷惑そうな顔をされながら食べ歩いたこのツアーで分かったことは、都心に近い店ほど具材が多いということだった。荒川区町屋のもんじゃにはキャベツと揚げ玉のほかに切りイカや紅生姜が入っているのが基本だった。さらに魚介や肉そぼろなどお好み焼きのような豪華な具材を追加することもできる店がいくつもあった。

価格もこのころで1杯100円ほどで、昭和40年代当時も30円から50円はしたという。つまりもんじゃは町屋では駄菓子としては比較的高級な食べ物だったのである。

当時の墨田区押上や向島界隈のもんじゃも荒川区とほぼ同じような内容で、こちらでは生地に生卵を入れて焼く卵もんじゃが定番のメニューだったようである。

ところが荒川を超えて葛飾区、足立区、江戸川区へ入るととたんに具材が寂しく質素になる。これはまさしく戦後にもんじゃが都心方面から郊外へと広まっていった過程で、地域の子どもたちの懐事情と店主の合理性が相まって少しずつコストダウンがはかられていった結果に違いない。

『讀賣新聞』昭和54年12月3日号東京版より。墨田区が「もんじゃの里」としてイラスト入りで紹介されている

『朝日新聞』昭和56年11月30日号より。このころからグルメブームに乗って、もんじゃが広く知られるようになった

♢

この東京の東側地域だけでひっそりと食べられていたもんじゃが全国的に注目されるようになったのは1980年代の終わりから90年代にかけてのころだ。江東区の月島が町をあげて下町の味としてもんじゃを大々的に売り出したのだ。

社会学者・武田尚子の著書『もんじゃの社会史 東京・月島の近・現代の変容』によれば、月島にも戦前から戦後にかけて路地裏にいくつもの駄菓子屋があり、そこで地元の子ども相手にもんじゃを売っていたという。またその一方、戦後の高度経済成長期には都市開発に携わる建設労働者が東京へ数多く出稼ぎにやってきて月島に住むようになった。

表通りにはそうした単身者が気軽に入れる定食屋などの飲食店が数多く建ち並ぶようになり、やがてその中のお好み焼き屋でメニューのひとつとしてもんじゃを売るようになったのだ。

大人向けに売るのであれば、具材をケチる必要はなく、むしろトッピングのバリエーションを増やしてアルコールにも合う繊細な味へと進化させる必要があった。

こうして新たに登場したのが「納豆入りもんじゃ」や「あさり入りもんじゃ」、「カレー入りもんじゃ」などだった。中でもヒットしたのが77年に開業したばかりの「錦」という店が開発して今ではどこのもんじゃ屋でも定番のメニューとなっている「明太もちもんじゃ」である。

やがてメディアがこれに注目し、テレビや雑誌で紹介されたことで、月島のもんじゃを食べに全国から人が集まってくるようになったのである。

『朝日新聞』平成9年4月17日号より。「月島もんじゃ」がB級グルメブランドとして広まっていた時代の記事。掲載が4月であることにも注目。月島もんじゃがすでに通年の食べ物となっていたことを示している

武田尚子著『もんじゃの社会史 東京・月島の近・現代の変容』(2009年、青弓社刊)。月島もんじゃの誕生から現代までの変遷を社会史的な視点から追った貴重な本

♢

月島のもんじゃがこうして他の城東地域とは異なる独特の進化を遂げた原因を、昭和63年から6年間月島に暮らした作家で評論家の四方田犬彦は、エッセイ集『月島物語』の中でこう分析している。

「下町が朝鮮特需あたりから少しずつ変貌し、駄菓子屋を含む路地裏が次々と消滅してゆく一九五〇年代の中頃から六〇年代にかけて、海を隔てていたため、変化から隔絶されていた月島では別の動きが生じた。もんじゃ焼屋が駄菓子屋の段階から脱して自立し、ビールや酒類を店に並べるようになったのである。これは中学三年をすぎてもまだもんじゃに拘泥(?)を示す新世代が、お婆ちゃんに頼んでアルコールの類を持ち込むようになり、それが店の習慣になったと解釈もできるし、逆にお好み焼屋がもんじゃを取り入れ、パチンコ同様に大人の娯楽に仕立てあげてしまったと見ることもできる」

四方田犬彦著『月島物語』(1992年、集英社刊)より。四方田氏が月島で暮らした昭和60年代ごろは、月島にもまだ昔ながらの駄菓子屋もんじゃの店があったようである

♢

この月島もんじゃは筆者も何度か食べに行ったが、確かにものすごくおいしい。生地にはちゃんとダシがきかせてあるし、何より山盛りの具材が新鮮で豪華だ。

しかし小学生のころから駄菓子屋もんじゃを食べて育ったぼくとしては、月島のそれがもんじゃだと思われてしまうのははなはだ遺憾だ。

月島もんじゃの焼き方にも意義を唱えたい。月島のもんじゃ屋さんへ行くと、焼き方のルールとして、必ず具材を鉄板の上にドーナツ状に置いて土手を作り、その中に生地を流し込むようレクチャーされる。だがこれを作法として教えている時点ですでに間違っている。

具材で土手を作るそもそもの理由は、かつて燃料に使っていた練炭の火力がガスのそれよりはるかに弱いからだった。そのため鉄板を十分に熱したつもりでも、生地を流し込むとそれがあらぬ方向へ一気に流れていってしまうのだ。

おまけに駄菓子屋の鉄板はお好み焼き屋のそれとくらべてはるかに薄く蓄熱効果がほとんどないので、生地を落とした瞬間に温度が下がってしまう。しかもひどく歪んでいたりするので生地がどちらへ流れていくかは運と鉄板まかせなのである。

駄菓子屋もんじゃは相席が基本だから1枚の鉄板に見ず知らずの子どもが2〜3人集まって焼くのはごく普通の光景だ。そこでもしも自分のもんじゃが他人のもんじゃと混ざってしまったら……しかもその相手が運動部の中学生だったりした日には、それはもう想像したくない結果が待っている。

そこで編み出されたのが、鉄板に生地を落とす前に相手の領地の方向に具材で土手を作り生地の流出を防ぐという方法だったのである。

現在のように分厚い鉄板を使ってガスの高火力で焼くもんじゃではちまちまと土手を作る必要はまったくなく、生地と具材をチャチャッと混ぜ合わせたらまとめて鉄板にドバッと豪快にぶちまけたほうが数倍おいしく焼けるのである。

♢

さて、こうしてもんじゃについて熱く語っていると、ひさびさに実物を食べたくなってくる。駄菓子屋もんじゃを知らないみなさんもそれがどんなものなのか気になってくるだろう。

だが残念なことに柴又界隈にあったもんじゃを売る駄菓子屋は21世紀を待たずとっくに絶滅してしまった。かわりに最近はどこのお好み焼き屋のメニューにももんじゃが並んでいるが、これは月島もんじゃと同様に具材がたっぷり乗った新世代のもんじゃである。

そこで記憶をたぐってみると、10年ほど前までは荒川区にもんじゃを売る駄菓子屋がいくつか残っていたのを思い出した。

ところがこれもネットで調べてみると、何とここ数年の間にほとんどの店が閉店してしまっていた。だがそんな中で荒川区東尾久にまだもんじゃをやっていそうな駄菓子屋さんを見つけた。さっそく電話をしてみたがつながらなかったので、とある土曜日に直接現地へ行ってみることにした。

♢

都電荒川線と日暮里舎人・ライナーの熊野前駅から徒歩数分の場所にある熊野前商店街。昔ながらの洋服屋さんやお肉屋さんが並ぶ細い道を歩いていくと、やがて緑のテントに「だがしや & もんじゃの店 としちゃん」と書かれたお店が見えてきた。店先には子ども用の自転車が駐まっているから営業しているようである。

お客さんが途切れるのを待ってお店のご主人に取材交渉をしたところ、すぐにご了解はいただけたのだが、ご主人は済まなそうにこう言った。

「取材するのはかまいませんけど、じつはもんじゃは4〜5年前にやめてしまったんですよ……」

確かに店内には駄菓子の置かれた陳列棚の裏側に2脚の小さな鉄板テーブルがあったが、現在は鉄板の上にテーブルクロスが掛けられ、新型コロナ感染予防のアクリル板が立てられていた。

残念ではあるがご主人に話を聞かせていただくことにした。ご主人のお名前は越山寿治さん。年齢は非公開だそうである。

越山さんがこの場所で駄菓子ともんじゃの店を始めたのはおよそ17年前で、それ以前は別の場所で営業をされていたという。

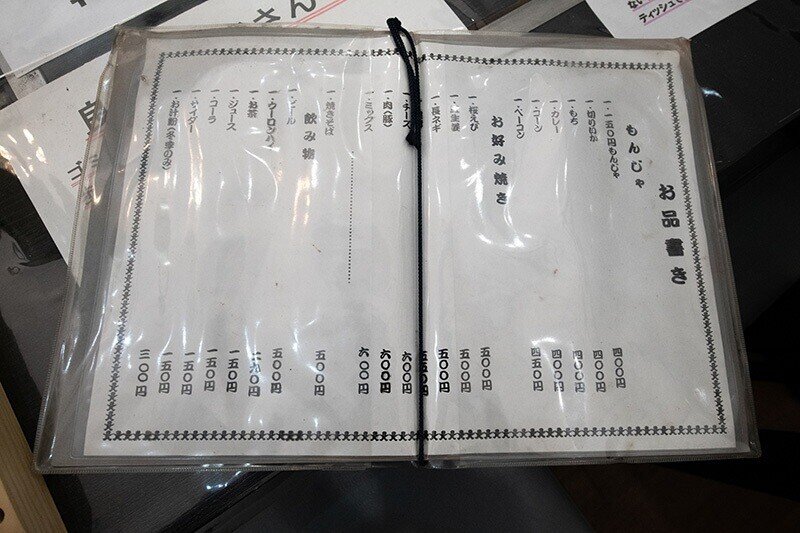

もんじゃをやっていた当時のメニューがあるというので見せてもらった。お好み焼きやアルコールも出しており、もんじゃは切りいか、もち、カレー、コーン、ベーコンの五種類。ベーコンが450円であとは一律400円だ。ただしその横に150円もんじゃというもうひとつのメニューがあって、これは子ども専用のシンプルなもんじゃだったという。具材はキャベツと揚げ玉に青のりと紅生姜だけ。まさにぼくが探し求めていた駄菓子屋もんじゃである。

越山さんがもんじゃの営業をやめた理由は何か? それはお店が地元の不良少年たちのたまり場になってしまったからだという。越山さんはとても残念そうにこう語った。

「いきがったあんちゃんたちが入ってきましてね、絡んで来たり、たちの悪いのは怒られると顔に唾を吐きかけてくるんです。小学生が座っている隣に座るなどして迷惑行為をするし、スマホで仲間を呼びお店で待ち合わせる等するので……」

そして越山さんは店でもんじゃを提供するのをやめたのである。

これを聞いてぼくはかつて柴又でも似たようなことがあったのを思い出した。1970年代の暴走族が全盛だった時代に、公園の目の前の駄菓子屋が、オートバイが停めやすいという理由で暴走族のたまり場となってしまった。そしてその店は子どもがまったく寄り付かなくなり、間もなく廃業してしまったのである。世の中の仕組みがいまだ見えていない少年は、自分たちの軽率な行動が社会にどんなダメージを与えるかを分かっていないのだ。願わくば、自分たちの行動の結果、貴重な遊び場を失ったことで後悔してくれていることを願うばかりである。

だがしや & もんじゃの店 としちゃん

東京都荒川区東尾久5-17-15

営業時間:平日=14:00〜不定・土日祝日:12:00〜不定

定休日:不定(原則毎週火曜)

アクセス:日暮里舎人ライナー・都電熊野前駅下車徒歩3分

問い合わせ:03-3893-6688

8人で満席のもんじゃテーブル。現在はアクリル板を立ててイートインスペースとして使われている

もんじゃの営業をしていた当時のメニュー。このシンプルな品ぞろえがまさしく駄菓子屋もんじゃである

店長の越山寿治さん。年齢は非公開だそうである

お父さんと駄菓子を買いにきた小学2年生の昇真くん。もんじゃテーブルでモデルになってもらった

訪ねたのは土曜日だったため、駄菓子のコーナーには子どもたちがひっきりなしに訪れていた

越山さんは写真を趣味にされていて、店内にはご自身で撮影された写真が飾られている

♢

越山さんに丁重にお礼を述べて「としちゃん」を後にしたぼくは、スマホにあらかじめメモしておいたもう一軒のお店に電話をかけてみることにした。「としちゃん」から徒歩15分ほどの荒川区町屋にあるもんじゃとお好み焼きの店「もんじゃ貴美 町屋店」である。

ネットで調べたところ、このお店では昔ながらのシンプルなもんじゃを「元祖もんじゃ」という名前で販売しているという。

するとこちらもいきなりのお願いだったにもかかわらず取材を快諾してくださり、すぐにお店にうかがえることになった。

下町っぽい路地裏を右へ左へと折れながら歩くこと15分、お店は尾竹橋通り沿いの三階建てのビルの1階にあった。

店内はテーブルごとにパーテーションで仕切られた今どきのお好み焼き屋さんであるが、メニューのもんじゃコーナーの冒頭に「元祖もんじゃ」の文字が輝いている。

店長の滝澤篤さんにご挨拶をしてさっそくこの元祖もんじゃとラムネをいただくことにした。シンプルな駄菓子屋もんじゃに合う飲み物は同じくシンプルなラムネがイチバンである。しかもうれしいことに、この店で売っているラムネは柴又の大越飲料商会が製造している柴又ラムネだった。

ちなみに昭和40年代の駄菓子屋にはオロナミンCそっくりの茶色い小ビンに入った「りんごジュース」という飲み物が1本10円で売られていて、もんじゃのときはこの「りんごジュース」を飲むのが定番だった。

もんじゃ貴美 町屋店

東京都荒川区町屋3-8-17

営業時間:月〜金=17時〜24時(ラストオーダー23時)・土日祝日=12時〜24時(ラストオーダー23時)

定休日 : 無し

アクセス:都電荒川線町屋駅前 京成上野線町屋駅から徒歩約6分

問い合わせ:03-3819-170

♢

さてさっそく目の前に元祖もんじゃとラムネが運ばれてきた。具材は粗く千切りしたキャベツの上に揚げ玉、切りイカ、紅生姜、桜えび、そしてわけぎがパラパラと散らされている。滝澤さんによればこのお店は別の場所でそば店も経営しているため、揚げ玉はそこで作ったオリジナルだそうである。テーブルにウスターソースも用意されているが生地には下味が付けられているので味付けをしなくてもこのまま美味しく食べられるという。

柴又の駄菓子屋もんじゃとくらべるとけっこう豪華だが、荒川流の駄菓子屋もんじゃとしてはかなりオリジナルに近いと言えるだろう。

鉄板に油を引いてほどよく熱せられたところで鉄板の中央あたりに具材と生地をドバッと流し落とす。もちろん土手なんか作る必要はない。チンチンに熱せられた鉄板の上で生地が泡立ちキャベツが踊る。やがて生地がほどよく透き通ってきたところでハガシを鉄板に押し付け一口ずつすくいとって食べる。最初のころはまだ水っぽかったのがやがてトロトロになり最後は鉄板に焼き付いたおコゲをきれいにこそぎとって食べて終了だ。

焼く前はカップに山盛りの見えるが生地のほとんどが水なので食べてしまえば1杯はペロリである。子どもでもこれではお腹がいっぱいにはまるでならないだろう。だが駄菓子屋もんじゃはそれでいいのだ。育ち盛りの子どもが夕飯までの待ちきれない空腹を満たすだけの量があれば、それで十分なのである。

寒風吹きすさぶ中で草野球をしたり鬼ごっこをしたりして気がつけば夕方。すっかり冷えた体でもんじゃ屋に駆け込み、見知らぬ誰かと一緒に鉄板を囲む。そして小腹を満たして家に帰れば温かい家庭料理と楽しいテレビの時間が待っている。

そんなあのころの光景を懐かしく思い出しながら、ぼくはまた町屋の路地を歩いて帰途についた。

店長の滝澤さんが元祖もんじゃを運んできてくれた! ついにもんじゃが食べられる!!

もんじゃ貴美の元祖もんじゃ(421円)。ざく切りの千切りキャベツの食感がうまい

もんじゃに良く合う柴又ラムネ(270円)

鉄板が十分に熱くなるのを待ちきれずに生地を流し込んでしまうと、このように生地が流れて広がってしまう

いい感じに焼けてきた。生地がこのくらい透き通ってきたらそろそろ食べごろである。端の方の焼けたところから少しずつ食べ始めよう

鉄板からもんじゃをうまくすくいとるコツは、少量のもんじゃをハガシで鉄板に押し付けてから持ち上げることだ

【取材協力】

荒川ふるさと文化館、だがしや&もんじゃの店 としちゃん、もんじゃ貴美 町家店(順不同・敬称略)

ー・ー・ー・ー・ー

【著者プロフィール】

黒沢 哲哉(くろさわ てつや)

1957年東京・葛飾柴又生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。学生時代よりライター業を開始。卒業後勁文社に入社し『全怪獣怪人大百科』などの編集に携わる。1984年にフリーランスとなり、現在は主に昭和のサブカルチャーやマンガ研究、マンガ原作の分野で活動する。著書に『ぼくらの60〜70年代宝箱』、『ぼくらの60〜70年代熱中記』、『よみがえるケイブンシャの大百科』(全て いそっぷ社)、『全国版 あの日のエロ自販機探訪記』(双葉社)などがある。

●Twitter:@allnightpress

●Web:https://allnightpress.com

「昭和子ども遊び生活史」を含む、個性豊かな執筆陣による合同連載「ノスタルジア大図鑑」はこちらから↓

ー・ー・ー・ー

弊社SNSでは新刊情報、編集者のひとりごと、くまじろう、ちょっといい感じの建物、好きな街など気ままにアップしています。

●Twitter:@twovirginspb

●Instagram:@two_virgins

●Facebook:@twovirginspb (最近更新怠ってます……)