構造デザインの講義【トピック9:曲面構造のデザインを科学する】第4講:膜構造の力学とフォルムの可能性

膜と骨組と力学の関係を理解して、有機的な空間を作る

東京理科大学・工学部建築学科、講義「建築構造デザイン」の教材(一部)です

トピック9:曲面構造のデザインを科学する

第3講:ドームの力学とフォルムの可能性

第4講:膜構造の力学とフォルムの可能性(1)(ココ)

張力導入が必要な膜構造の、骨組を考える

膜構造は、屋根や外壁などに膜材を用い、シェルと同じく、面内応力によって抵抗します。

軽量で明るく、特徴的なフォルムとすることができます。

また、柱を少なくすることができ、自由度の高いデザインが特徴です。

支柱とケーブルによって、膜材に張力が導入され、躍動感あふれるテント群を見ることができる

膜構造を安定させるためには、膜材に張力を与える必要があります。

そのため、骨組膜構造、サスペンション膜構造、空気膜構造に大別されます。

(写真:Denver Post, https://www.denverpost.com/)

膜構造の特徴は、以下があげられます。

開放的な大スパン空間の実現

高い透光性による明るい空間

工期の短縮

コストダウン

強度と柔軟性を兼ね備えた構造

温度や紫外線の抑制

旅の出発点に相応しい”光”の帆、グランルーフ

軽快で明るい大屋根と、大胆なフォルムのグランルーフは、大きな1枚の布が、東京を訪れる人、東京から出発する人を優しく包み込みます。

東京駅八重洲口のグラン・トウキョウを柔らかくつなぎ、空間的なグラデーションをもった都市景観になっています。

前面の柱は、外側に向かって傾斜しており、ダイナミックな表現となっています。

駅舎側に設けられた構造体との対比により、静と動が感じられます。

柱を傾斜させることで、梁間構面(短手方向)の骨組力学として安定が図られます。

異形鋼管の柱は、フォルムとしても特徴的なものになっています。

都市に開けたレイアウトにより、東京を訪れた人々を送り出す

傾斜した柱は、梁間構面の骨組力学の安定にも寄与する

屋根の中央に設けられた3本の梁は、両端にトラスが設けられ、端部のテンション材(ケーブル)により、桁行構面(長手方向)に向かって大屋根を接続して、張力を導入します。

大屋根に作用する地震力は、駅舎側の骨組に負担させることで、柱とともに屋根の構造を軽量化しています。

なお、桁行方向は、平面的な不均一と、道路側と線路側の構造体の違いにより、偏心していることから、グラントウキョウ・タワーとオイルダンパーを用いて接続し、地震時挙動を制御しています。

骨組は膜材の上で組まれているため、膜屋根を見上げた時に骨組が見えないように工夫されています。

大梁のスパン18mに合わせて膜面が設けられ、端部のケーブルによって膜材に張力が導入されています。

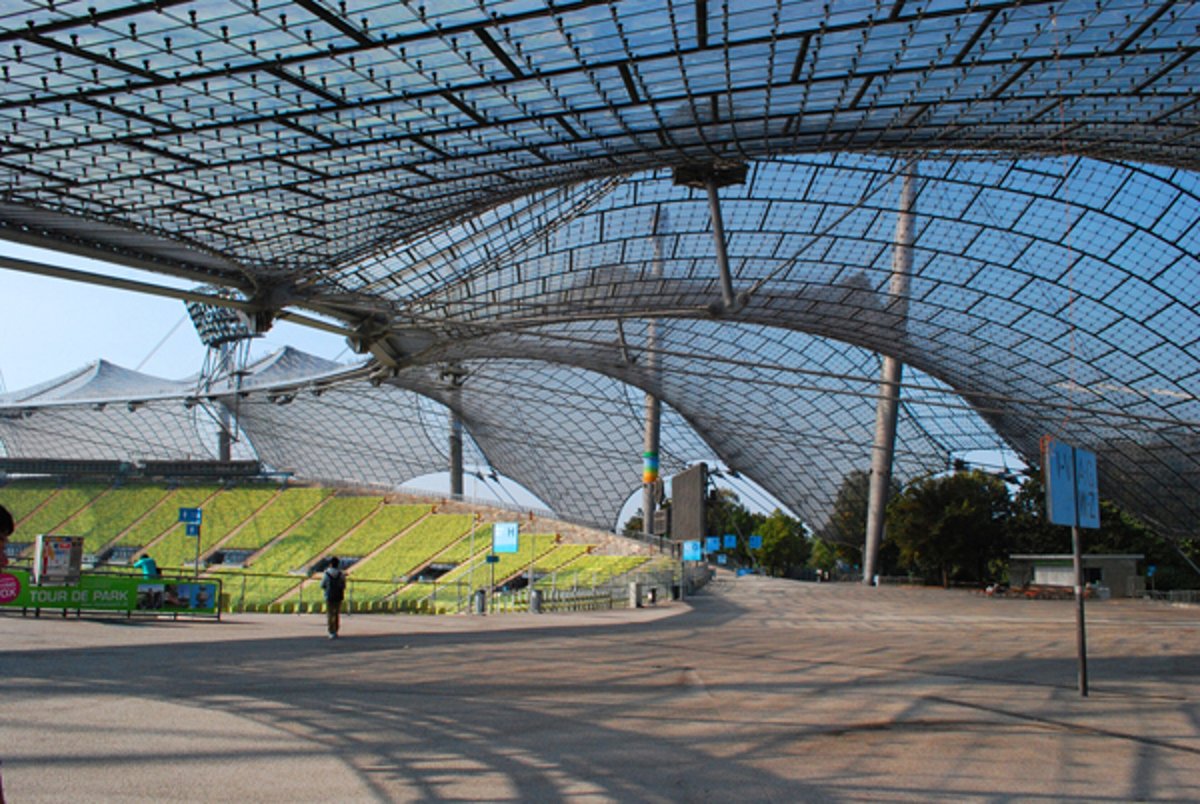

ミュンヘンオリンピック会場、オリンピアシュタディオン

1971, 1972年に開催されたミュンヘンオリンピックのメインスタジアムです。

開会式・閉会式、陸上競技の会場として利用されるとともに、FIFAワールドカップ決勝戦も開催されました。

蜘蛛の巣状の屋根が特徴です。

その有機的で唯一無二の膜構造は、建築家・ギュンター・ベーニッシュ、構造家・フライ・オットーによって実現されました。

構造原理は、吊り橋と同じく、支柱とケーブルによって張力が導入されます。

テントやタープの発想から生まれたような、美しい形状です。

ケーブルが張り巡らされたケーブルネット構造によって、この自由形態の立体フォルムを支えています。

最大高さ70mの支柱を中心に、高さの異なる支柱が設けられています。

競技場を囲うように、長さ400mのワイヤーが円形に張られ、ケーブルネットとバックステイによって、この複雑な形状を支持しています。

(写真:Pixabay, https://pixabay.com/ja/)

研究室のSNS

鉄骨構造の教材(電子書籍)

東京理科大学・鉄骨構造の授業で使用している電子書籍です。

どなたでもご利用いただけます。 →説明のページ

(リンク先のページ中段のpdfアイコンをクリックしてください)