構造デザインの講義【トピック3:古代の石と木による構造】第5講:日本の石工と組積の建造技術

東京理科大学・工学部建築学科、講義「建築構造デザイン」の教材(一部)です

トピック3:古代の石と木による構造

第2講:革新技術による大空間の実と美

~ハギア・ソフィア、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂、タージ・マハールを事例として~

第3講:構造力学の実と美と装飾性

~ノートルダム寺院、ミラノ・ドゥオーモ大聖堂、ケルン大聖堂、サン・ピエトロ大聖堂を事例として~

第5講:日本の石工と組積の建造技術(ココ)

第6講:日本の木造の建造技術~出雲大社~

第8講:日本の木造の建造技術~錦帯橋~

石を使った日本の建造技術の発展

日本の石工と組積の建造技術

アーチの技術は、古代ローマやペルシャで誕生して発展し、都市の繁栄を支えました。

シルクロードを経て中国に伝わり、1452年、海を渡って沖縄に伝わったとされています。

一方、九州では、古いアーチの建造物が見られます。

1634年、長崎眼鏡橋が架けられて以降、中島川には約65年間で20の石橋が作られました。

1735年、鎖国令により、アーチの技術を習得する手段が絶たれます。

そのため、石工は施工・製作に関わる具体的な技術は自力で開発しました。

(写真:PhotoAC, https://www.photo-ac.com/)

(写真:PhotoAC, https://www.photo-ac.com/)

アーチの石橋は、長崎眼鏡橋以降、九州全土に普及し、全数はおよそ1000本、重要文化財は6本にもなります。

しかし、この技術は九州にとどまり、本州へ渡ることはなかったといわれています。

その1つに、九州は石材の資源に恵まれ、資材と技術が発展していたことが関係していると言われています。

建造文化が自然風景となる石垣

石垣は、日本各地で見ることができます。

城郭石垣だけでなく、田畑や家屋の基礎・地盤などに使用され、自然景観や田園風景などとともに、見ごたえのある石垣がたくさんあります。

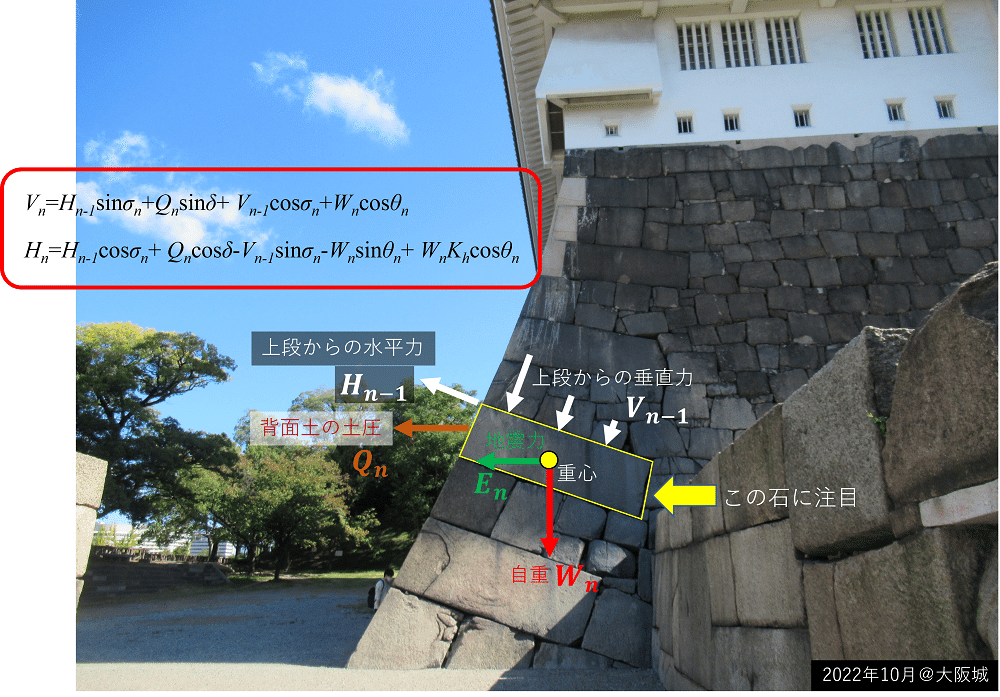

石垣は、表層の石の組積部と、裏側の背面土より構成されています。

表面の組積石は傾斜し、直線あるいは曲線の形状をしています。

背面土にもたれかかり、背面土の土圧と力が釣合った状態にあるのです。

戦国時代、城郭石垣を建造した穴太(あのう)衆は、おそらく経験的に安定した石垣を築いていたと考えられています。

2000年ごろより、構造学の分野で、力学と数学、すなわち級数表現に対し、数値解析によって安定条件を求めることができるようになりました。

これにより、日本各地の城郭石垣が、優れた構造安定によって築かれていることが認識されました。

一方、近年の巨大地震により、石垣の崩落の被害例が報告されています。

力学の解明と構造強度の向上、さらに、耐震補強法の確立も望まれています。

研究室のSNS

鉄骨構造の教材(電子書籍)

東京理科大学・鉄骨構造の授業で使用している電子書籍です。

どなたでもご利用いただけます。 →説明のページ

(リンク先のページ中段のpdfアイコンをクリックしてください)