構造デザインの講義【トピック3:古代の石と木による構造】第8講:錦帯橋=すばらしき日本の古代木造技術3

力学と数学の完全顕現による構造美、錦帯橋

東京理科大学・工学部建築学科、講義「建築構造デザイン」の教材(一部)です

トピック3:古代の石と木による構造

第2講:革新技術による大空間の実と美

~ハギア・ソフィア、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂、タージ・マハールを事例として~

第3講:構造力学の実と美と装飾性

~ノートルダム寺院、ミラノ・ドゥオーモ大聖堂、ケルン大聖堂、サン・ピエトロ大聖堂を事例として~

第5講:日本の石工と組積の建造技術

第6講:日本の木造の建造技術~出雲大社~

第8講:日本の木造の建造技術~錦帯橋~(ココ)

錦帯橋

山口県岩国市の錦川にかけられた錦帯橋は、1673年、当時の岩国藩主によって創建されました。

錦帯橋は、洪水の被害を受け、何度も架け替えられました。

今日の基盤部分は、深さ10mのケーソン(箱状の構造体)に、RCの構台を設け、石貼りで表面を仕上げられています。

これにより、初期からの外観を保ちながら、基礎・構造を強固にしています。

2002年、木造の主架構が架け替えられました。

アーチ形状の木組は、川辺から桁を見上げると、その全容を伺うことができます。

木工技術としての芸術作品として、魅了されます。

5本1組のアーチのスパンは約35m、ライズは約5m、幅は約5mです。

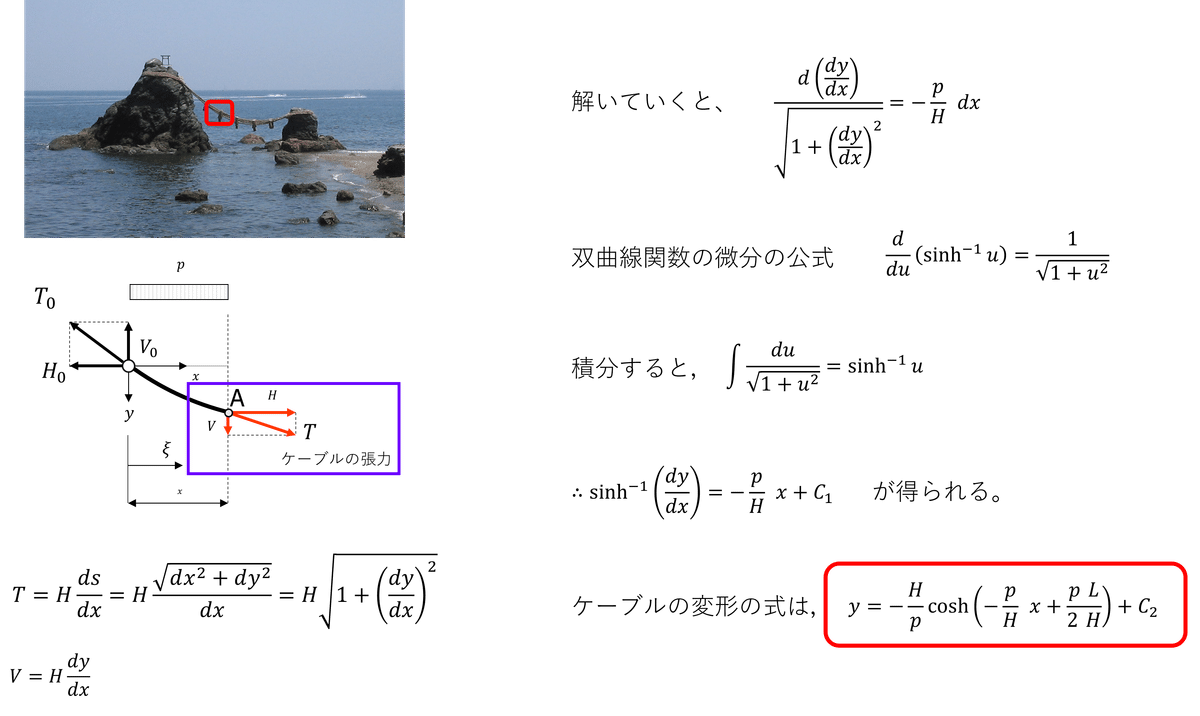

アーチの形状は、双曲線関数になっています。

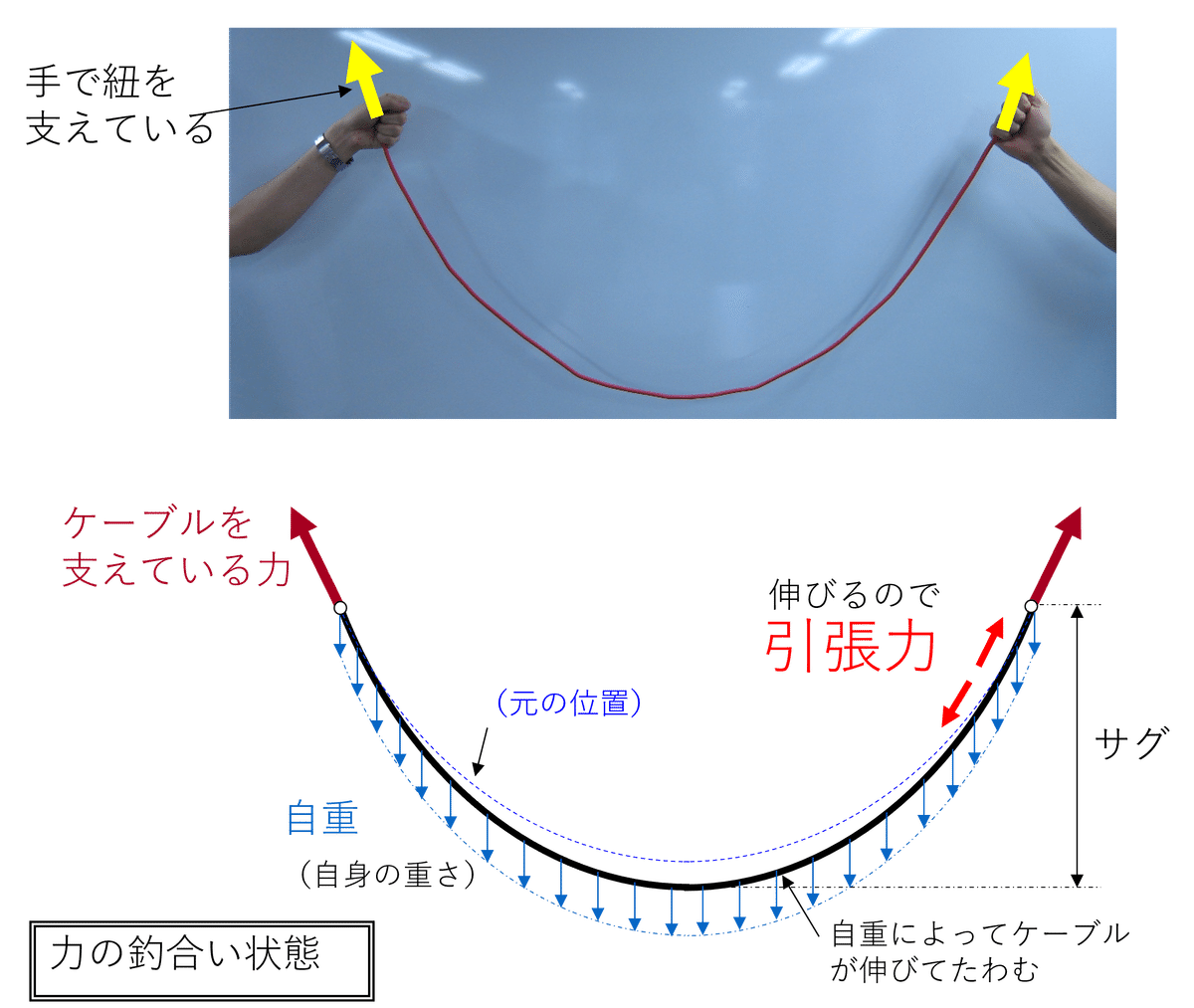

紐の両端を持った際、その形状は懸垂線となります。

自重と引張力が釣り合った形状で、曲がってみえますが、軸力のみが作用しています。

錦帯橋は、この懸垂線をひっくり返した形状になっており、曲がっているものの、圧縮力のみが作用します。

曲げから解放された構造物は、応力の負荷が少なくなり、断面効率の良い構造体となります。

錦帯橋の形状は、現代の名建築にも見ることができます。

アントニ・ガウディによるフニクラ実験と建築への実践、ハインツ・イスラーによる逆吊りシェル、エーロ・サーリネンによるジェファーソン・メモリアル・アーチなど、この原理を利用して形状を生み出した構造デザイナーの挑戦と、その事例を見ることができます。

これらは、懸垂曲線、フニクラ曲線、カテナリー曲線などとも呼ばれています。

東京国際フォーラムでは、あらゆるところにカテナリー曲線による構造システムが効果的に採用されています。

幕張メッセの屋根もカテナリー曲線となっています。

研究室のSNS

鉄骨構造の教材(電子書籍)

東京理科大学・鉄骨構造の授業で使用している電子書籍です。

どなたでもご利用いただけます。 →説明のページ

(リンク先のページ中段のpdfアイコンをクリックしてください)