第1074回 伊達家一門の別荘地から学問所へ

1、読書記録200

今回ご紹介するのは

大崎市教育委員会2021『史跡及び名勝「旧有備館および庭園」保存整備事業報告書』

岩出山伊達家ゆかりの歴史的建造物と庭園の整備報告書です。

2、災害復旧も学術成果を

宮城県大崎市の岩出山にある有備館は

「現存する日本最古の学問所」というキャッチフレーズでPRされてきましたが

今回整備するにあたって整理がなされ、以下の通りの来歴が明らかになってきたようです。

まずは解体修理の際に御改所(主屋)の建材を放射性炭素年代測定にかけたところ、

延宝5年(1677)に伊達家一門の岩出山伊達家二代宗敏の隠居所として建てられた、

という伝来を補強する成果がでたとのこと。

4代村泰の代に庭園が整備され、仙台五代藩主伊達吉村も訪れているとのこと。

村泰が仙台藩の儒学者、佐久間洞巌を招いて講義を行った「下屋敷」がこの有備館主屋であるとされ、下屋敷の美称である「對影楼」の扁額が現在の御改所に掲げられていることもそれを裏付けるものです。

八代宗秩の代には「儒学稽古場」として「有備館」と呼ばれていたことが下張り文書から明らかとのことですが、

「郷学」として家臣子弟の教育所として体制が整ったのは、嘉永三年(1850)頃、十代邦直が当主となったころと考えられているようです。

明治維新後の一時期は岩出山伊達家当主一家が住居としていたこともあったようです。

昭和45年に当時の岩出山町に寄贈されたとのこと。

連続する地震に対処するため、平成20年から耐震診断を実施し、耐震補強を含む保存修理工事の基本設計が完了したところに東日本大震災が発生。

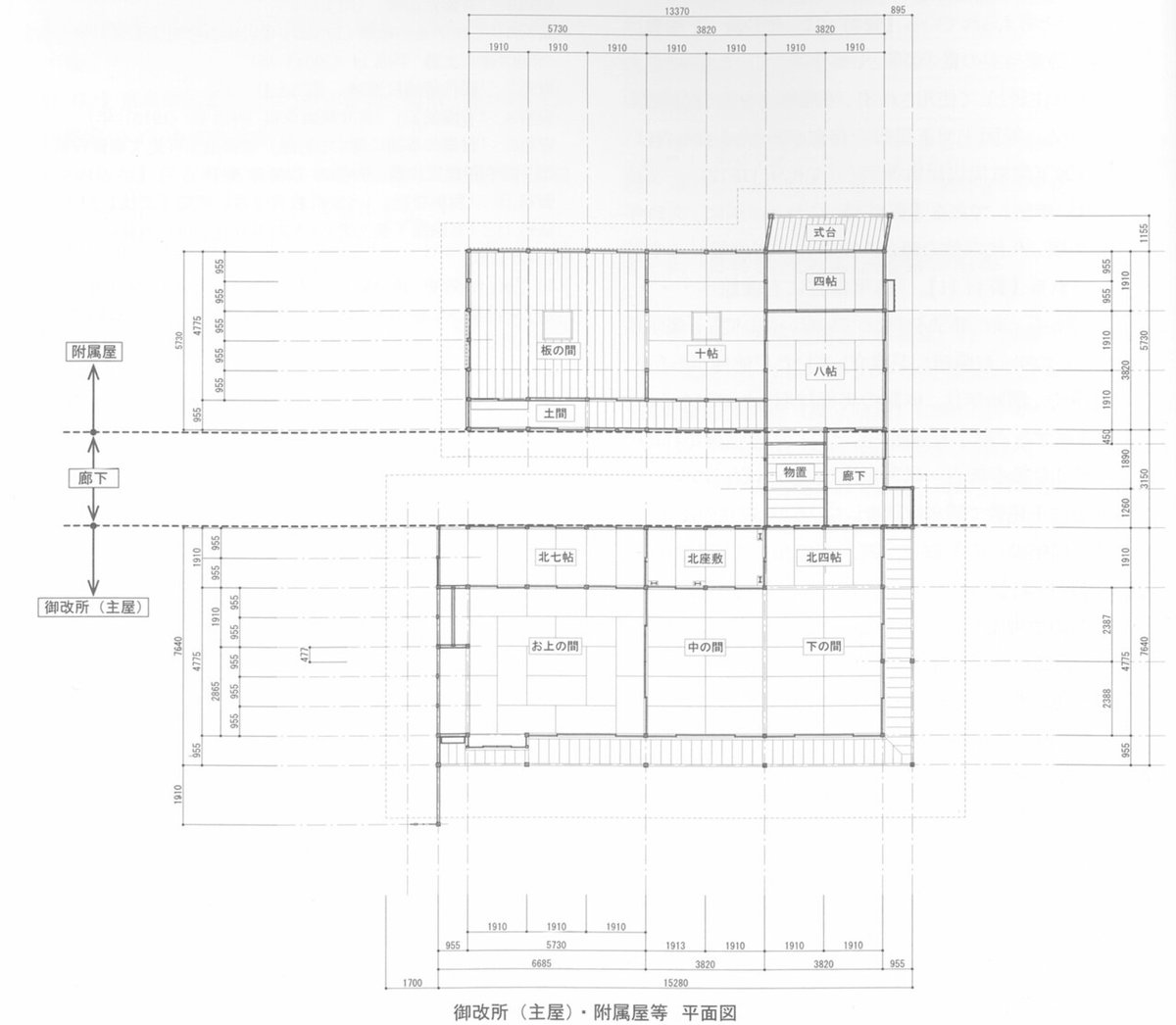

御改所(主屋)が倒壊、付属屋等、正門、庭園の一部が倒壊したため、災害復旧事業を平成27年まで、その後は保存整備事業を実施した、という経緯をたどったようです。

主屋は廊下を通じて附属屋が接続していますが、通り芯もずれており、小屋組構造もことなるため、明治以降住居となってからのものと考えられています。

整備事業は平成27年から令和2年度まで行われ、総事業費2億8千万円、うち国庫補助が9800万円ほど、という報告がなされています。

主屋だけでなく、茶亭や門・塀なども整備されているのですが、当初の姿を探る資料がなく、10代邦直が描いたとされる絵図のみが唯一の資料となっているとのこと。

3、こんなご時世ですが

いかがだったでしょうか。

私自身実は近くを何度も通りかかっているにも関わらず、ちゃんとみたことがなかったのですが

読者の皆様の中には行かれたことのある方もいらっしゃるでしょう。

そして東日本大震災で無惨に倒壊した姿を報道でご覧になった方はもっと多いかと思います。

庭園まで含めてすっかりきれいになったようですので、県内の方はぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。

まん延防止に努める時節柄ですが、もうすぐ5月の連休です。

混み合う時間を避けてさらっと見て来れるといいのですが。

地元のいいところを見直す、そんな季節になるといいですよね。

本日も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。