「青砥」杉山神社 恩田川紀行(1)

今回は杉山神社ではなく「青砥」が主役です。

お待たせしました(待ってない?)鶴見川遺跡紀行の第2弾が始まります。

今回は、支流の恩田川沿いを散策します。

今までタイトルに「遺跡」を入れていましたが、恩田川って遺跡が少ないので、素直に川を遡ることにしました。

恩田川

恩田川の概要

鶴見川上流の支流。長さ13km、流域面積46.7㎢、源流は東京都町田市。下図から分かるように、谷本川(鶴見川本川)にも劣らぬ水量を誇ります。

【ご参考】

鶴見川水系河川整備計画(神奈川県)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10592/tsurumi_seibikeikaku.pdf

恩田川と谷本川合流地点

ここが恩田川紀行の出発点(ここまでが一苦労)。

鶴見川中流域に比べると川が狭くなっています。現在、河川工事中なので、水辺の公園化なのか、拡幅などの整備を行っているのでしょうか?

都橋を渡り、右手に向かいます。

青砥…あの京急電鉄の行き先に出てくる青砥?

なんでここも青砥って言うんだろう?

東京の青戸(青砥)の由来

青砥を知るためには、まず、東京の青砥について調べよう。

実は「青砥」は京成電鉄の駅名で、町名はずっと「青戸」だった。

青戸と青砥

地名は「青戸」ですが、駅の名前は「青砥」となっています。このちがいはどうしてできたのでしょうか。

「青砥」という文字は、青砥藤綱(歌舞伎で有名)という鎌倉時代に活躍したといわれている名裁判官が江戸時代に人気者になって以降、多く見られます。この藤綱の館が青戸にあったとする言い伝えがあり、青砥という文字が多く使われるようになったようです。正式な地名はずっと「青戸」で青砥となったことはありません。 なお、青砥藤綱は実際にはいない人物で、後になってつくられたとされています。

そして、青戸(青砥)は水に関係する地名だったらしい。

「青戸」は古文献において「青津」「大戸」「大津」などと記されることもあり、表記が青戸に定着して以後もしばらく「おおと」と発音されていた。

「戸」は、渡し場・船着場・埠頭つまり湊(水門)のことであり、江戸、水戸、奥戸、松戸、登戸、坂戸、清戸も同じである。このことからも分かる通り、この地は古来、大きな港を抱えた土地であったようである。

東京の青戸の地形図

標高図に陰影が付かないほどまっ平。標高が1mほどしかない。

横浜の青砥のように、川の分岐点に当たるけど...

実は、明治時代は1本の川だった。

青戸周辺の氾濫を防ぐために、新中川を作って治水したようです。

横浜の青砥の由来

横浜の青砥は、東京の青戸と違いがあるのでしょうか?

地元では「青砥」の由来について、鎌倉時代の武士、鎌倉幕府の評定頭、青砥左衛門藤綱が居住していたからだという。青砥藤綱のことは『弘長記』や『太平記』に記されているだけで、『吾妻鏡』には記されておらず、実在の人物であるかは不明。地名研究で「アオ・ト」は「川辺の地、湿地」を意味するという。東側を鶴見川が流れ、南側を恩田川が流れる。

やはり、こちらも川に関係しているようだ。

「はまれぽ」さんも、青砥の由来を調べていた。

横浜の青砥もアオトとオオトの読みがあり、漢字表記にも揺れがある。

他にもあった横浜市の青砥

横浜市にはもう一つ、青砥と呼ばれている地域が金沢区にある。

「新編武蔵風土記」には「大戸山」(オオトヤマ)と記され、明治初期の文献には「青砥山」(オオトヤマ)とあります。古老は青砥を「オート」と言っています。因みに杉田川を挟んだ隣接地の杉田の字も「大戸」です。これらのことから「大戸」(オオト)が「青砥」(オオト)、そして「青砥」(アオト)と変化したものと思われます。

「アオト」地域の役割

なぜ、アオト地名が各地にあるのかを調べてみたら、素晴らしい資料に出会いました。

江戸という地名や浅草の今戸、江東区の亀戸、葛飾の奥戸や青戸。「戸」のついた地名が下町に多い。この地名は、この地域が古代末から中世の開発の状況を教えてくれる資料でもある。何故かと言うと、地名につく「戸」は元々「津」だったと言われている。青戸は「青津」、亀戸は「亀津」、江戸は「江津」。

東京下町の地名を研究する上で2つの史料、「葛飾御廚田数注文」(1398年)と「小田原衆所領役帳」(1559年)がある。この2つを比較すると、どのように地名が変わったかがわかる。

「戸」が分布している所は交通の要衝。それは点ではなくエリアとして分布している。視野を広げると、そのエリアは上流部と海をつなぐターミナルとして機能していた。平安時代から中世にかけてそのように開発されていた。

確かに

横浜市の青砥(青戸)は、恩田川と谷本川(鶴見川)の分岐点。

上流は恩田、成瀬、町田へとつながり、谷本川へ進めば柿生や鶴川方面につながることも可能。八王子へ向かう街道にも中原街道にもアクセスでき、鶴見川下流へも下ることもできるので、まさに青砥ターミナルだ。

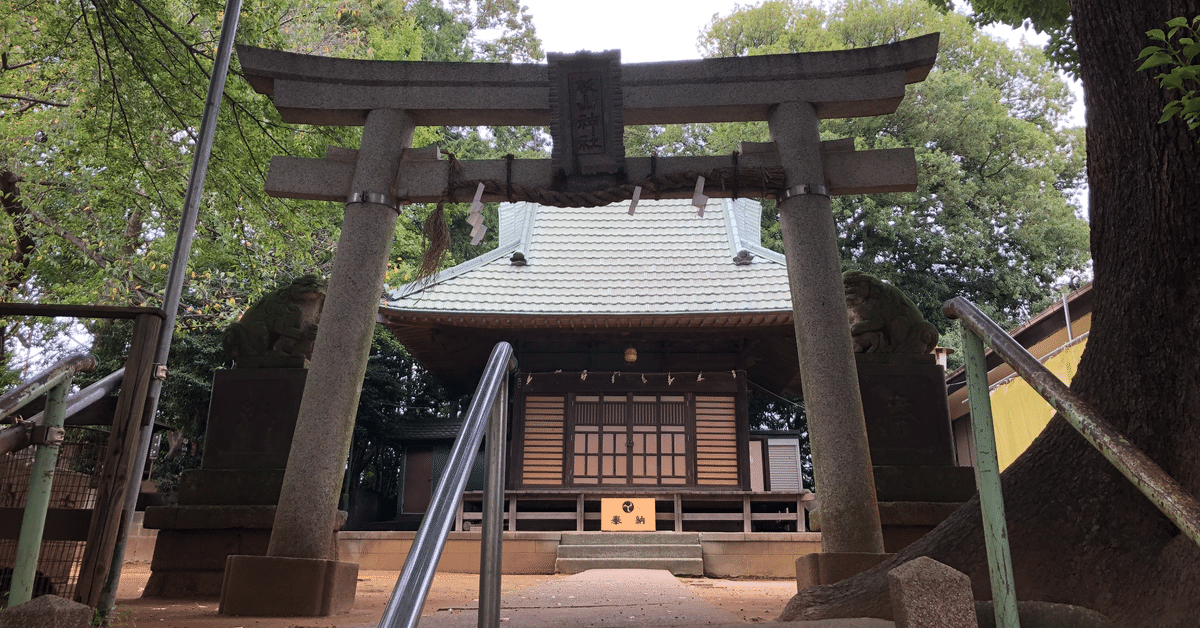

青砥杉山神社

さて、いよいよ、私のライフワークの杉山神社巡り。

青砥交差点を佐江戸方向へ戻り、いかにも旧道っぽい細道を入っていくと...

こちらが青砥町の杉山神社です。真ん中の細い道が旧道。

ちょっとだけ高台になっている。

こじんまりとした可愛い神社。

周囲を大きな木で護られている。

蓮生寺(れんしょうじ)

神社を出ると旧道っぽい三叉路があり、その先に高台のお寺があった。

杉山神社の別当寺かと思ったら違っていた。青砥社の別当は、佐江戸杉山神社の隣にある無量寺だそうだ。(佐江戸社の別当は東漸寺)

このお寺は1559年に建立。この地名に因んでか、江戸時代(1803年)に先述の青砥藤綱を祀った大明神まで建立したらしい。ちょっと俗っぽい。

氾濫しやすい川の土手にわざわざ建てられたお寺。何らかの意図をもって立てたのだろうか。

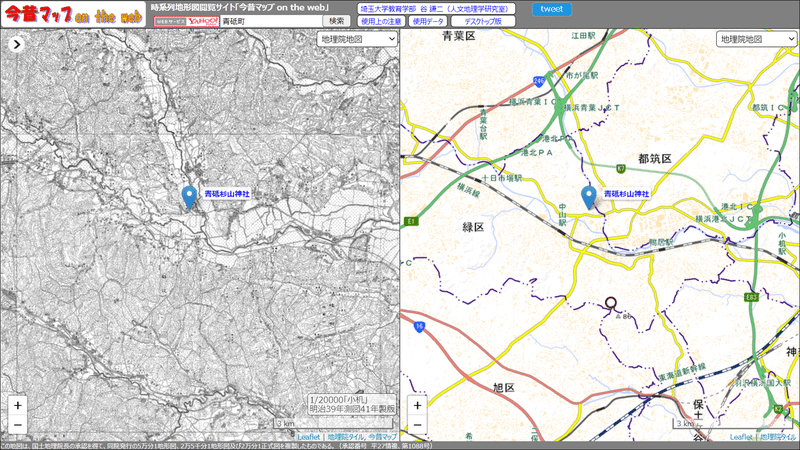

青砥の地形

もう一度、横浜市緑区の青砥の地形を見てみよう。

自分で作る色別等高図

川が交わる地点は低地で、杉山社も蓮正寺も洪水にあったら浸水しそうな場所に思えますが...

治水地形分類図

後背湿地(緑)、自然堤防(黄色)、旧川道(水色の縞)

意外にも!神社も寺も台地上にある。

杉山社境内は14m、蓮正寺は14~16m。

低地(黄緑)が11mなので、3~5mほどの比高。

ハザードマップ

うおぉ!お寺は白(浸水域じゃない)、神社はわずかに白。

昔の人は「ここならギリOK」と思って建てたのか?(ギャンブラーだ)

明治迅速測図 (赤丸は杉山神社と蓮生寺)

しかし、青砥社は街道沿いに面していて、高台にある杉山神社とは趣きが異なるので、恐らく、中世ごろの起源ではないかと推測。

*****************

いずれにせよ、青砥は、その名が古くから存在するくらい歴史のある町。

交通要衝であり、人や文化、経済の交差点であった青砥ターミナル

川の合流点や街道の分岐点に寺社を建てるのは、地域の安全だけでなく、旅人が安全に目的地に着けるための目印(道の駅みたいな)でもあったのかな。

次回はこちらへ向かいます。

【関連マガジン】

いいなと思ったら応援しよう!