赤田2号墳 早渕川遺跡紀行(7)

斬新!スケルトン古墳で大興奮だったけど…

前回からの続きです。

早渕川

港北ニュータウンを過ぎると、長閑な田園風景。

「ここ、横浜市?」って思います。

しばらく進むと、静かな川の流れの向こうにマンション群が見えて来ました。東急沿線の街です。

かなり途中をすっ飛ばし、こちら国道246号と早渕川の合流点。

源流を目指すなら、ここを直進(かなり先…

川から離れて246を戸塚方向へ、東急田園都市線・江田駅付近で線路をくぐり、(中略)コメダ珈琲店と運動公園の間の道を進むと…

ここは赤田西公園。あ、何か見えてきた!

あの盛り上がりは、まさしく…

赤田2号墳

じゃ~ん!!

コンクリートで覆われている?

すごい…玄室との仕切りが手に取るよう

玄室の床が3つに分かれている…なんでだろ?

後ろの壁石が大きい!

ちょうど一人は入るくらいの大きさ!

墳頂に登ってみよう!

すごい!上から目線の図(でも本当はね…

後方からの図(残念ながら…

右側面の図。(レプリカだった...しかも移設!)

現地保存が叶わなかった赤田2号墳は、破壊前に横浜市教育委員会により墳丘と横穴式石室を型取りされ、ガラス繊維補強セメント製の実寸大レプリカが造られた。そして赤田西公園の一角に設置された。発掘された当時の状態を再現しているため横穴式石室の天井部分は開いた(壊れた)形である。

wikipediaより

案内板にも書いてある…

興奮して写真たくさん撮った後に、説明読んで知ったのさ。

(事前にネットで調べれば分かることなのに…)

まあ、雨ざらしにできるのもレプリカならではの利点。単に滅失させてしまうよりは、ずっと良心的なんですけどね。

古墳の概要

墳形:円墳 径20m・残存高2.8m

石室:両袖式横穴式石室(羨道・玄室)主体部は泥岩の切石。床面は川原石。(天井は崩落)

副葬品:武器(鉄刀・鉄鏃)玉類、耳環、須恵器、土師器・鈴釧。石室や周溝から出土

築造年代:6世紀後半

↓ 地元のテニススクールさんが自分のHPで、地域の歴史を詳しく紹介。

(自治体よりもしっかりしてる。旧地名愛がスゴイ!)

もともとの場所は、どこ?

赤田2号墳は、現在地から北へ310m・東へ410mの丘陵上に立地。

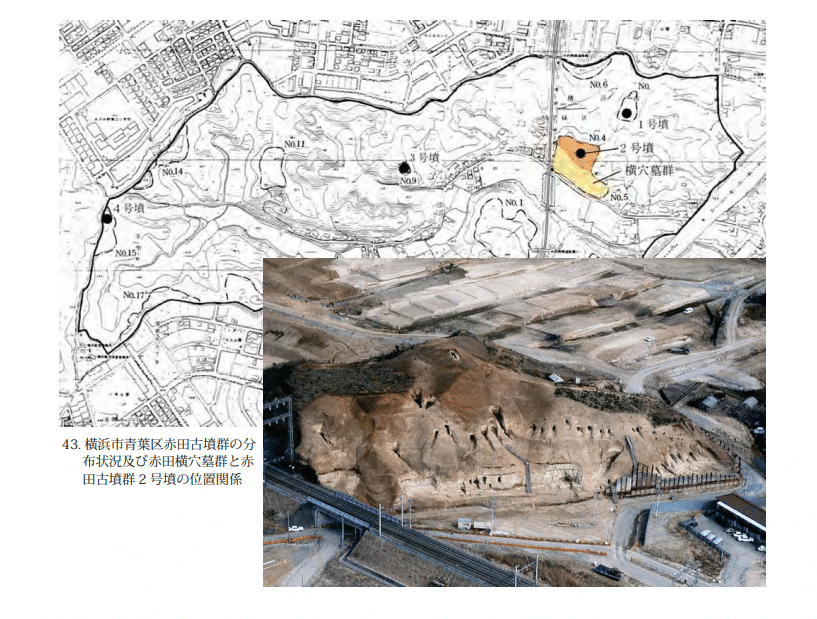

群集する古墳(県教育委・横浜市歴博・箱根町教育委)より

この写真を見ると、丘陵の南西斜面の上部に2号墳、その下の斜面に横穴墓群があったようだ!

航空写真地図

この地域は、多摩丘陵を流れる赤田川が形成した谷戸であり、1980年代半ばまで水田と雑木林の広がる自然の里山であった。('79~'83年写真)

80年代後半、開発で丘陵は開削、谷戸は埋立てられた。('88~'90年写真)

残念ながら、大塚遺跡のような発掘中の写真は無かった。

う~ん…丘陵と谷戸がまるまる消失。こうしてトトロの森は消え、金曜日の妻たちの家に…恐ろしきバブル時代。せめて谷戸筋だけでも残れば、自然豊かな住宅街になったはずなのに。

一見すると平地でも、谷戸の埋立地には危険がある。北海道の胆振東部地震では、沼地の埋立地だった新興住宅地だけが液状化現象を起こした。

土地の履歴を知ることは大事なこと。

赤田古墳群

この地域は、4つの高塚古墳(盛土された墳丘のある古墳)と横穴墓群が密集する古墳群であった。

1号墳(円墳)

径20m・残存高2.5m、横穴式石室。泥岩切石積み、床に川原石。

副葬品は武器(鉄刀・鉄鏃)、玉類(丸玉・小玉)、須恵器、銅製の碗。

2号墳(円墳)

径20m・残存高2.8m、横穴式石室(前述参照)

3号墳(円墳)

径20m・残存高2.5m、横穴式石室。泥岩切石積み、床に川原石。

副葬品は武器(鉄刀・鉄鏃)、玉類(管玉・棗玉・丸玉・小玉・切子玉)、耳環、須恵器、土師器。

4号墳(円墳)

径25m・残存高3m、埋葬主体部は木棺直葬らしき墓壙。

副葬品は、武器(鉄刀・鉄鏃)、刀子、須恵器、土師器。多くが小破片で少量。

築造順(出土した遺物の年代より)

4号墳(5世紀末)→2号墳(6世紀後半)→1号墳(7世紀初頭)→3号墳(7世紀中頃)

横穴墓群

1号墳と2号墳のある丘陵南斜面には、6世紀から7世紀の横穴墓が42基発見。円墳の被葬者を仰ぐように山麓に造られ、円墳に葬られた人々と横穴墓に葬られた人々との社会的性格の違いや関係性が注目される。

1号墳と2号墳と同じ丘陵に多数の横穴墓があることから、この2つの古墳の被葬者が集団のリーダーであったと思われる。特に2号墳の被葬者が、埋葬位置や副葬品からも、かなりの権力者だったと推測される。

古墳終末期の群集墓としての赤田古墳群

古墳終末期になると前方後円墳は作られなくなり、小型化した円墳が主体となります。それと同じくして横穴墓も多く造られます。

その下の地図を見ると、横浜市北部は円墳と横穴墓が混在している地域が多く、終末期には両方が築造されていた時期もあるようです。

横浜市域の後期古墳ならびに横穴墓群について(鈴木重信)より

赤田古墳群での高塚墳と横穴墓の被葬者の関係

この地区における最大の特質は,横穴式石室を内蔵する高塚古墳と一体となっての横穴墓群の造営が顕著に確認できる点にある。この様相の最もよく窺えるのは最近調査された早淵川上流域の赤田古墳群である。尾根上に所在する径20メートル前後の墳丘規模で,切石を使用した3基の横穴式石室を内蔵する高塚古墳が6世紀の後半代から7世紀の中葉にかけて造営されており,丘陵斜面に42基の横穴墓が集中して掘削されている。これら同地点に同時代に造営された高塚古墳と横穴墓の位置づけは,一般的にはここに墓域を設定した集団の首長墓として累代的に造営された高塚古墳と,同じく数世代にわたる集団の有力構成員の墓としての横穴墓と理解される。(19ページ)

群集墳は一般的にその副葬品を根拠として,武装した集団の墳墓として認識されている。(中略)

鉄鏃(鉄やじり)保有率に窺われる最も大きな特徴は,横穴墓の保有率が高塚古墳よりも相対的に低い(中略)

ここで南武蔵地域における例を見てみると,多摩丘陵地区では赤田古墳群の横穴墓群が,約3分の1の横穴墓より6~7本の鉄鎌の出土として総数80本ほどが検出されており,(中略)この地区の横穴墓では最大の数を誇る。

南武蔵における古墳終末期の様相(国立歴民博研究報告 池上1992)

上記の資料から、赤田古墳群の被葬者を勝手にプロファイル。

①鉄製武器の副葬⇒武装集団(マル暴的な?)

②大首長は横穴式石室円墳に埋葬

(〇代目組長?松方弘樹、梅宮辰也、菅原文太…)

③有力構成員は横穴墓

(若頭、舎弟頭?竹内力、哀川翔、寺島進…親分の下でずっと墓守いたしやす!)

※注意!カッコ内は全て妄想です。

その他、高塚古墳に埋葬されるのは土着の有力者で、立派な作りで副葬品も豪華な横穴墓は、移住してきた有力者や渡来人が埋葬されているという説もある。横穴墓も、だれでもかれでも簡単に作れる代物ではないようだ。

赤田古墳群の系譜の人々が、後の都筑官衙を任された家に繋がっているのだろうか?さらに時を下り平安時代になると、武蔵の七党のような武士団も現れる。この地域の土着の勢力・綴党(つづきとう)にまで繋がるのだろうか?謎は深まる…。

弥生集落遺跡でもあった赤田地区

開発前調査により、約10カ所の小規模な弥生集落遺跡が発掘。

(竪穴住居跡79軒、堀立柱建物3棟、土器棺墓1基)

かながわの弥生時代の社会(41ページ目)

小規模な弥生集落が谷戸沿いに分散していたというのは、早渕川中流付近の後期の遺跡と同じ傾向のようです。

小集落群の中から有力な指導者が現れたのか、それとも、近隣の強豪な勢力に飲み込まれたのか?あるいは、別の場所から新天地を求めてやって来た武装集団がこの地を治めるようになったのか?興味は尽きません。

早渕川遺跡紀行を終えての感想

家から江田駅まではかなり距離があり、電車でも乗換えでかなり時間かかるのですが、どうにか(人力)ママチャリでたどり着くことが出来ました。

長距離ではあるものの、川沿いだと平坦なので思いのほか楽でした。ただ、行きはワクワク感でペダルも軽いのですが、帰りのペダルの重いこと…。

運動にも勉強にもなる楽しいママチャリ旅。また新しい「川沿い遺跡紀行」に挑戦したいです!

いいなと思ったら応援しよう!