小山田1号遺跡 鶴見川遺跡紀行(27)

中世の多摩丘陵で馬と共に生きる武士の居館?

前回の続き(というスタイル)ですが

実際は、こちらの散策で訪問しました。

なので、鶴見川からではなく小山田けやき公園からスタートです。

そこから小山田桜台団地の間を抜け、小山田桜台こぶし公園に降りてきました。

Googleマップの指示通り谷戸の外周を進み、反対側に回り込むと…

小山田1号遺跡

遺跡の石碑だ!「東京都指定史跡 小山田1号遺跡」

小山田遺跡群は、小山田桜台団地造成に先がけて1970〜1972年、1978〜1982年に発掘調査が行われました。遺跡群のうち小山田1号遺跡は最も北側に面した南向き斜面地に位置しており、平安時代末期から室町時代にかけての有力武士の館跡と考えられています。12世紀後半に1〜3号地下式横穴が構築された後、斜面を3mほど垂直に削って東西約60m、南北約15m、面積約800㎡の平坦地がつくられ、15世紀中頃に至るまで掘立柱建物群、大形竪穴状遺構、柵柱列(区画用の柵) などが構築されたとわかりました。掘立柱建物群のうち3号掘立柱建物跡からは97枚の銭貨がヒモで束ねられた状態(さし銭状)で出土しました。また、天目茶碗(てんもくちゃわん)が出土した大形竪穴状遺構(12×6m、深さ1m)と柵柱列を伴い南北の二面に庇をもつ5号掘立柱建物跡は、15世紀中頃に構築されたと推定されています。

古代から中世にかけて、谷が複雑に入り組んだ地形を利用し多摩丘陵の各地には馬牧(馬の飼育施設)が営まれ、武士団が台頭する一因となりました。小山田遺跡群の中に「窄場(さくば)」、「牧畠(まきはた)」という地名が残る当地周辺は、平安時代末期に秩父平氏小山田有重が馬牧経営と開墾によって開発された小山田荘の中心地にあたります。小山田1号遺跡の墓地と考えられる南方約100mのNo.2遺跡からも13〜15世紀の地下式横穴、墓壙、板碑が発見されました。1号遺跡も含め小山田遺跡群内の中世遺構が成立する過程には小山田氏との関連が考えられます。

町田市デジタルアーカイブには、出土品などが掲載 ↓

遺構

手前にも小さな土坑の跡がある

右奥には列状に並んだ穴があり、そちらは堀立柱建造物の跡と見られる。

火葬跡が近くにあり、埋葬に関係していたのではと言われている。

何が建っていたのか?

大型の竪穴状遺構と複数の掘立柱建物跡が検出されているそうです。

掘立柱建物は人家か小屋だと推測されていますが、縁側のような構造があるので少しグレードが高かったのではないかと調査報告書では考察していました。

一方の竪穴遺構にどのような建物が建っていたんだろう?

Wikipediaでは、下のような背の低い建物の復元写真が出てきます。

竪穴を掘っているので半地下だったという説と、平地の家屋と同じという説があり、未だその内容は不明です。半地下の場合は、倉庫や作業小屋だった可能性を示唆しています。

この遺構の中心部には全く柱穴が無く、仕切りの無い広間だけの建物に見えます。とすると、お屋敷といった感じでもなさそう。

「小山田遺跡群6」(小山田遺跡調査会1984)でも、建物の地上に露出した壁の高さを1mと見積もっていて、半地下状の集会場所か、倉庫のような建物であると推測していました。

どのような所に建っていたのか?

遺跡の過去の航空写真と、現在の色別標高図を見比べてみる。

谷戸を見下ろすことができる南に面した高台。ここに住んでいた人々は、何を生業にしていたのだろう?

どのような生活をしていたのか?

7〜8世紀ごろから多摩丘陵に馬の牧養が発達していたことは、町田市能ヶ谷や川崎市早野などの横穴古墳の線形壁画からも推測されてます。

平安時代中期の武蔵国には石川牧、小川牧、由比牧、立野牧の4つの勅旨牧(朝廷に馬を献上するための牧場)があり、その後、小野牧と秩父牧も編入されました。由比牧と秩父牧以外は複数候補地があり、正確な場所が分かっていません。

しかし、この小山田で馬の生産があったことは想像に難くなく、どこかの官牧に属していたのかもしれませんし、あるいは、史書には残らない土豪の私牧だったのかもしれません。

細長い袋状の谷戸の入り口に柵を設ければ、家畜の脱走や外部から危害を防ぐことができます。また、細長い地形は軍馬の調教に適していたかもしれません。そのため、多摩丘陵には谷戸を利用した多くの牧がありました。

また、地域人口の増加に伴って食糧生産が重要になると、放牧による農作物の食害被害が増えるので、冬場以外は牧の中に家畜を囲うスタイルが主流になっていったそうです。

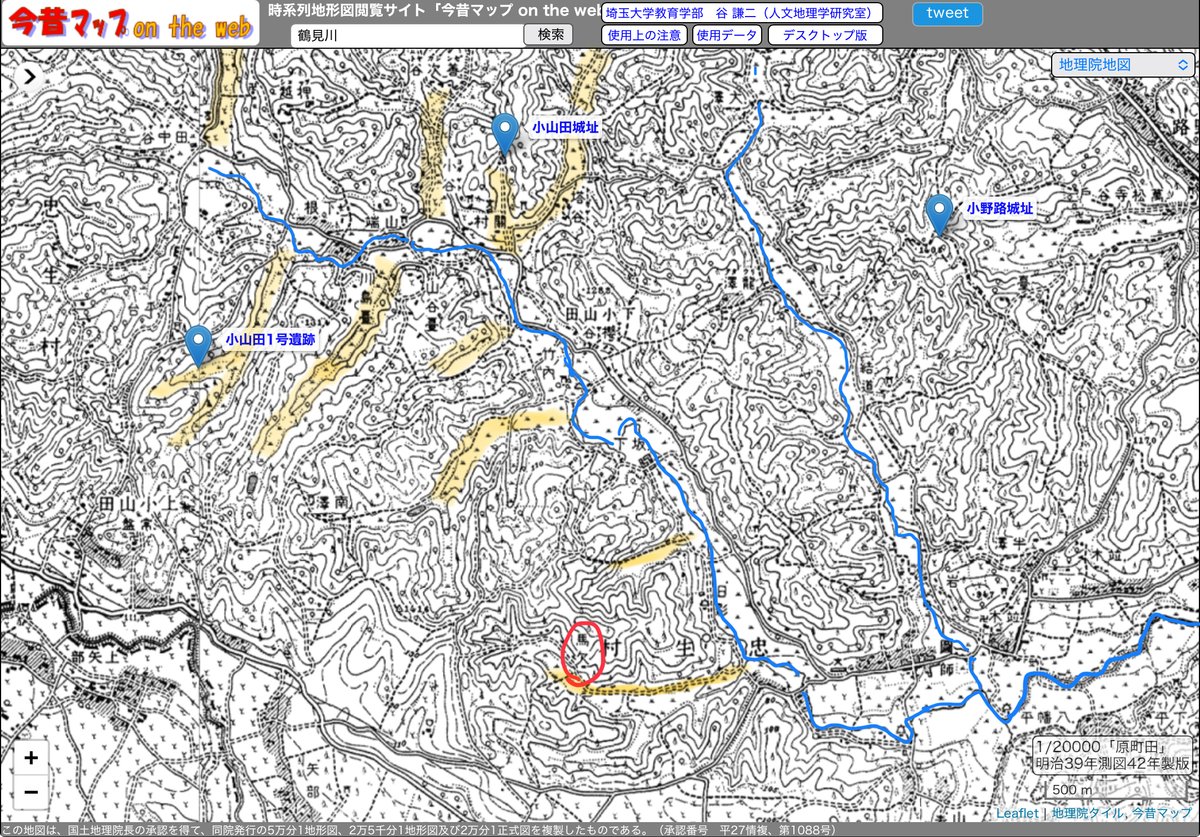

先に掲出した今昔マップに赤丸で囲った「馬欠」という地名、現在は「馬駈」(うまかけ)という表記で残っているそうです。

この地域が馬に関係していたことを、地名が現代にも伝えています。

【ご参考】

忠生地区(馬駈)地名の由来 町田市https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/shimin/katsudou/machibito/machibito202103-tokubetu.files/P08-09.pdf

〈牧の立地や、牧の発達と武士の関係、牧の運営に関する資料〉

古代における日本の放牧に関する歴史地理的考察 安田初雄https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000002116/6-12.pdf

古代・中世史から見た多摩地域の「独立」気風 諸橋正幸

https://www.tama.ac.jp/cooperation/img/tamagaku/01_morohashi.pdf

わがまち遺跡展 「円山(まるやま)遺跡」 熊谷市立江南文化財センター

https://www.kumagaya-bunkazai.jp/kounanmatinoiseki/maruyama_rakuin_A4.pdf

誰が住んでいたのか?

案内板にもある通り、この地域は秩父平氏の流れを汲む小山田氏が治めていた所領でした。

のちに坂東八平氏と呼ばれるようになる桓武平氏系の武士団(上総・三浦・梶原などの諸流)のなかでも、武蔵国においては、わずかに秩父一門が、河越(かわごえ)・畠山・榛谷(はんや)・江戸・豊島・葛西(かさい)・足立・小山田・稲毛・渋谷などの諸氏に分かれ、各氏が自立しながら割拠していたという状況であった。なおこれらのうち、小山田氏は、代々秩父牧の管理者であった畠山氏の有重(ありしげ)が、多磨郡小山田(町田市北部から多摩市南部一帯)の丘陵地帯に馬牧を営み、谷戸の開墾を進めることによって成立したものである。

秩父重弘の三男有重が多摩郡小山田を名字の地とし、さらにその子孫が稲毛・小沢など国衙周辺地域に発展していったのも、秩父氏のこうした国衙における立場を背景としたものであったであろう。有重は小山田別当を称していることから小山田牧の別当であったと考えられているが(町田市一九八四)、小野牧や由井牧が荘園化していったように、小山田の地ものちに小山田保あるいは小山田荘としてあらわれる。保とは十一世紀末ころから諸国で見られるようになる国衙領の徴税単位のひとつで、権門や官司への封戸の納物など国衙が負っている諸負担を、特定の地域・田畠や開発予定地に転嫁することによって成立した。

このことからも、小山田1号遺跡には、小山田氏直下の有力な武士が住んでいたのではないかと推測されます。

小山田氏はここで生産された馬を、鎌倉街道、津久井道、八王子道や府中道(名称やルートは時代による)を通じて各地に送ることで、富を蓄積し地域を支配していたのでしょう。

竪穴遺構からは高価な天目茶碗が見つかり、別の掘立柱建物の柱穴からは紐に繋がれた銭貨が出土しているので、裕福あるいは金回りの良い場所だったのかと想像します。

【ご参考】

柿生文化141 鶴見川流域の中世 その1 中世人の生活の舞台としての鶴見川(1)

http://web-asao.jp/hp2/k-kyoudo/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/fe8a3c3a7f621f3c2060e924eee07b3c.pdf

柿生文化142 鶴見川流域の中世 その2 中世人の生活の舞台としての鶴見川(2)

http://web-asao.jp/hp2/k-kyoudo/wp-content/uploads/sites/22/2020/03/f879aa7114f5a59d9b0f2f9cff90c2e7.pdf柿生文化143 鶴見川流域の中世 その3 中世人の生活の舞台としての鶴見川(3)

http://web-asao.jp/hp2/k-kyoudo/wp-content/uploads/sites/22/2020/09/46b496bb3e2ee6437e7c4daae9ee628d.pdf

柿生文化148 鶴見川流域の中世 その8 源平の争乱を生き抜いた武士 小山田有重

http://web-asao.jp/hp2/k-kyoudo/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/10d0a2e2388b7a0fc11c9d6346ea9cab.pdf

次回は、その小山田氏の居城、小山田城を散策します。

いいなと思ったら応援しよう!