榎下城址・舊城寺 恩田川紀行(3)

小机城の出城か ー 後北条氏の城址巡り、再び。

恩田川支流・梅田川

杉山神社からスタートします。

恩田川の対岸に渡って下流方向に少し戻ると、小川が見えます。

緑区三保地域が水源の小河川ですが、鶴見川水系なので立派な一級河川。

梅田川についての詳細はこちら→【ご参考】横浜市「川のはなし」梅田川

前に見える緑の高台が目的地っぽい。

横浜線のガードを越えたところ。手前側が古い石積造りで、奥がコンクリート造り。単線時代の名残でしょうか。

「三保団地入口」交差点から、Y字路を右方向に進むと…

舊城寺(旧城寺)

緑がもっさりとした土手のような地形。グーグルマップはここが榎下城と示しています。

入口かな?入ってみると…

あれ、行き止まりでした。引き返して

その先を少し進む看板が出てきました。本当の入り口はこちら。

左側が土手(あるいは切岸)のようになっています。

細い道を進むと行き止まりになり、

右側は公園。左の坂の先に、何か見えます。

そこは、旧城寺の中でした。

山門

ちゃんと正面から入りましょう。

こちらが山門。

緑の銅板屋根が美しい、広い御堂ですね。

寺林が県の天然記念物に指定されています。

シンボルツリーのカヤ、シラカシ、イチョウ、ケヤキの高木が並び、その他には低木の常緑広葉樹が隙間なく茂っています。

そして、ここは

旧榎下城址。

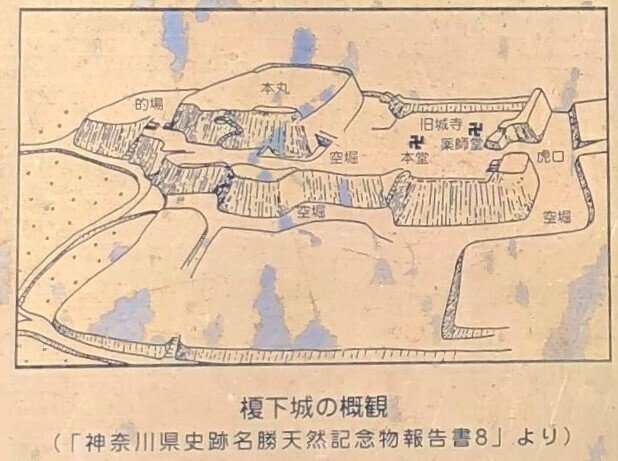

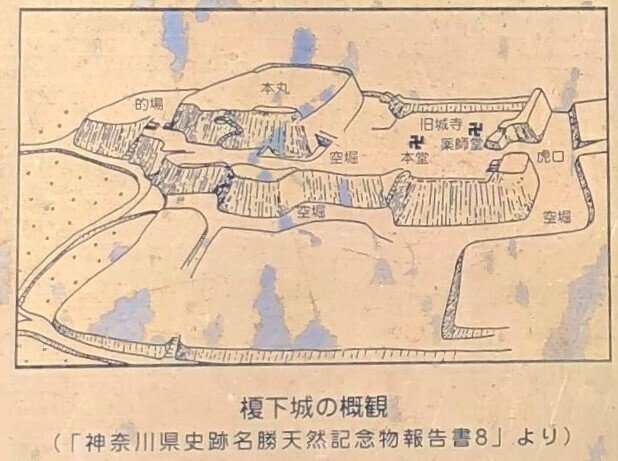

まずは、お城の全貌を頭に入れてから参りましょう。

虎口

山門のすぐ右後ろは、カヤの木がある植え込みです。

土塁のようになっています。

反対側にもイチョウの巨木。こちらの土塁はもっと高く築かれています。

この構造は食い違い虎口といい、敵の侵入を防ぐ構造と言われています。

二の丸

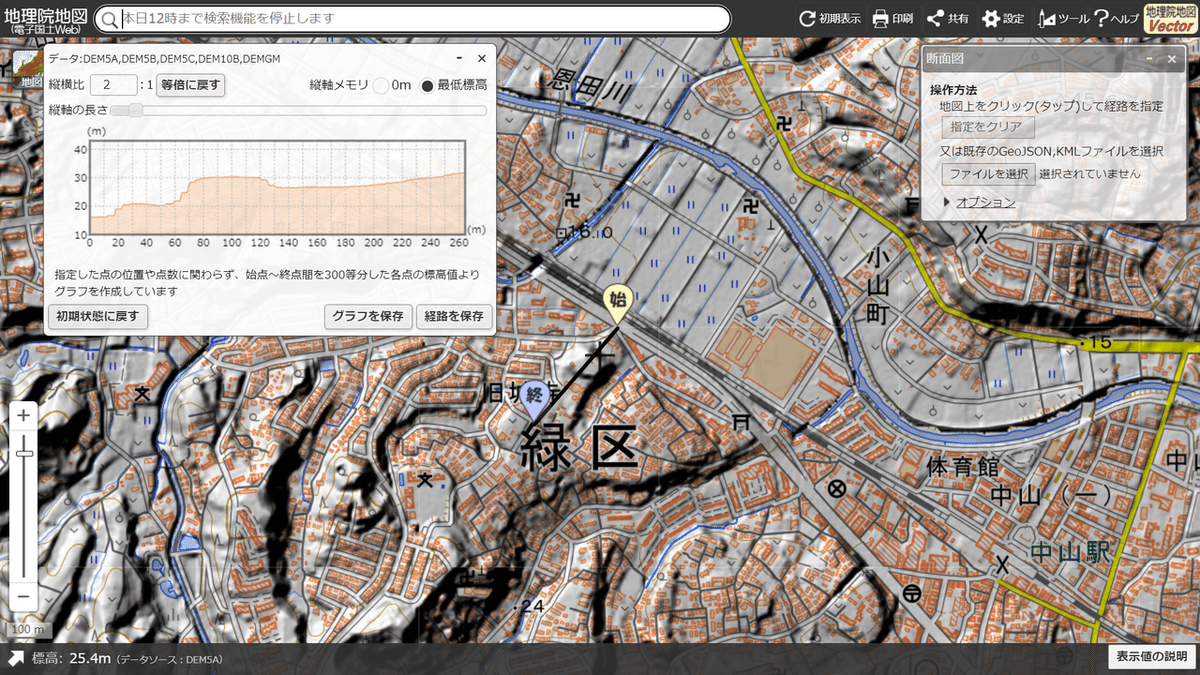

二の丸は現・本堂と薬師堂、本堂裏の墓地と見込まれ、幅が50m、長さが80mほどの長方形。(地理院地図の「ツール」で距離や面積を計測できます)

その左の奥に、先ほど上ってきた坂道があります。

ということは、お寺の案内看板から坂の下までは空堀か。地理院地図では、坂道の下が22m、土塁付近の高さが26mとなっている。

再度、下から見たところ、右側の土塁も27mほどの高さ。道は車が通れるように広げたと思われる。

本堂の裏の墓地も二の丸。その一段上に...

本丸の土塁跡?

(お墓の写真失礼します)こちらは本堂裏の墓地一帯。

本丸に続く通路は後に造成されたものと思われる。墓地の高さが26m、土手上の高さが30mほどとなっている。

左に小高くなっている場所があり、看板が立っています。

(弓道場がありますので要注意!)

ここが本丸の南西角。

この土塁は本丸の中で盛り上がっているので、櫓跡とみられています。

その先に「山田右京進の城跡」碑があります。

曲輪か通路?

南西側の土塁の下には、北郭に向かう通路のような土手があります。

城の西側には深い堀がないので、防御施設の役割もあるのでしょうか?

本丸

さて、本丸に続く坂道を上がってみよう。

現在、本丸には、西側に弓道場

中央に墓地と礼拝施設

東側に空き地があります。

40m×40mほどの広さ、標高30mくらい。周辺には土塁。

二の丸の東側

本丸を下って本堂の裏手を進みます。ちょうど二の丸の東側にあたる場所です。お墓が立っていない部分から、本丸の高さが分かります。

その奥には長さ20mほどの長細い曲輪らしき場所があり

その先は急な斜面になっていて、下には民家があります。

曲輪は標高24mほど、崖下との比高が5mほどです。

南東側の箱堀跡

城から出て、南東角に残る箱堀跡を見てきました。

三保天神前公園です。

長方形の公園で、両側が高くなっています。

緩やかな傾斜があります。

公園の角が、ちょうどお寺(二の丸)に面しています。

榎下城の歴史

『今川記』『相州兵乱記』によると、榎下城は宅間上杉氏の上杉憲清により永享年間(1429-40)に築城され、城名は地名の榎下郷から付けられた。

憲清の子・憲直が永享の乱(1438年)で4代鎌倉公方足利持氏に味方したが、対立する関東管領上杉憲実を支援した室町幕府軍に敗れ、その後は山内上杉氏の支配となったと思われる。

『小田原衆所領役帳』や『新編武蔵風土記稿』には、後北条氏被官山田右京進の居城となっている。榎下城は小机城の支城の一つと思われ、権現山城・青木城がある神奈川湊から八王子方面へ抜ける街道沿いであることから、物流や軍事的に重要な拠点であった。しかし、小田原城の開城のときに廃城したとみられる。

その後、跡地の城域に久保村の長である佐藤小左衛門氏が隠居所を建て、更に慶長8年頃(1603年)舊城寺(旧城寺)が開基され、今日に至る。

【ご参考】

榎下城の立地

遠景

恩田川と谷本川(鶴見川本流)が交わる要衝。右の丸印が中原街道に面した佐江戸城。左が八王子と神奈川湊を結ぶ街道を見下ろす榎下城です。

街道と恩田川流域を押さえるために重要そうなポイントですね。

近景

昔は、梅田川は城の手前を流れていたようです。(今昔マップさんより)

自然の堀で、お城の立地としても申し分がない。

榎下城の縄張り

先ほどの復元図と比べてみよう。

「的場」は恩田川に近い方向、間違って入ろうとした場所だ。

的場は広さが30m×40mくらい。高さ約20mで崖下の低地が16m。榎下城は舌状台地先端の自然の傾斜を利用して築かれたようだ。

本丸(高さ30m)が元々の地形なのか盛土なのかは分からないけど、断面図を見ると本丸はきれいに平滑されている(墓地造成の影響もあるか?)。

城の東西には小さな曲輪があるようで、東側には自然の谷を利用した幅20mの箱堀が存在。

城は、南北に並ぶ三つの郭から成り、中央の一段高い郭が主郭。

主郭は全周に土塁を巡らせていたらしいが、後世の耕作などでかなり切り崩されており、虎口の位置や構造を特定しにくい。山田右京進の石碑がある南西隅の土塁がやや大きくなっていているが、ここは櫓台だったとみられる。

主郭とその南に位置する二の郭との間は、空堀の痕跡が確認できる。寺の建物が並ぶ二の郭には、三方に土塁が残っている。台地続きとなる南側の土塁が一段と大きく造ってあり、寺の参道でかなり変形しているが、中ほどが虎口となっていたことがわかる。「新編武蔵国風土記稿」は、この虎口を「喰違いの土手」と表現しているが、遺構を観察する限り枡形虎口のような構造だったらしい。

北の郭には土塁が築かれていたのだろうが、現状では失われている。

かつて城の三方に存在していた空堀は、二の郭の北側にわずかに痕跡が確認されるのみ。西側の堀跡に面した土塁には、三か所ほど櫓台が突き出しているのがわかる。城地東側の谷は、自然地形に手を加えた谷堀の面影を留めていて、そこから城を眺めると要害地形であったことが実感できる。

過去3回の発掘調査では、主郭部で角柱・丸柱・円形土坑などが発見。

角柱を使用した掘立柱建物は主軸方向が郭と並行していない。中世城郭は一般的に郭辺と並行しており、(角)柱穴は古代の掘立柱建物跡の可能性もある。現・弓道場から柱穴が発見されたという。

遺物として灯明皿・炭化有溝木片・青磁片・円柱状鉄棒・板碑片・土器片・鉄釘などが出土した。出土品は、上杉憲直が城主であったと思われる14世紀末から15世紀前半とほぼ一致する。中世以外では、縄文土器や土師器、須恵器も見つかっている。

戦う城としては小規模な印象だけど、斥候の待機場所、街道の監視場所や関所機能なら十分な大きさなのかな。

【ご参考】

******************

それよりも、縄文土器や古代遺跡が存在した可能性があることが衝撃的!恩田川上流域の町田には多くの古代遺跡が存在するのに、下流域には遺跡が少なく、北門(ぼっかど)古墳群しか知らなかった。

郷土史の会や地域歴史クラブ他の皆様が、貴重な郷土史をウェブ上に上げてくださっているから、かなりマニアックな情報でも遠くからアクセスすることができます。

この場をお借りして、本当にいつもありがとうございます。

次回はこちら

マガジンはこちら

いいなと思ったら応援しよう!