下三輪玉田谷戸横穴墓群 鶴見川遺跡紀行(15)

丘陵の頂上に立つ永遠の我が家「家形横穴墓」

寺家ふるさと村からの続きです。

横穴墓群への道のり

前回の山田谷戸からのスタートです。

ふるさと村の水車小屋の近くに、今回の目的地への入り口があります。

細い山道のようです。

途中開けている場所から

だんだん山奥へと入ってきました

左は谷になっています

どうやら、ここは尾根道のようです

両サイドが急斜面になってきた

細い尾根道を進んだ先に分かれ道が

ん?三又の分かれ道…

標識の方向を見てみると…

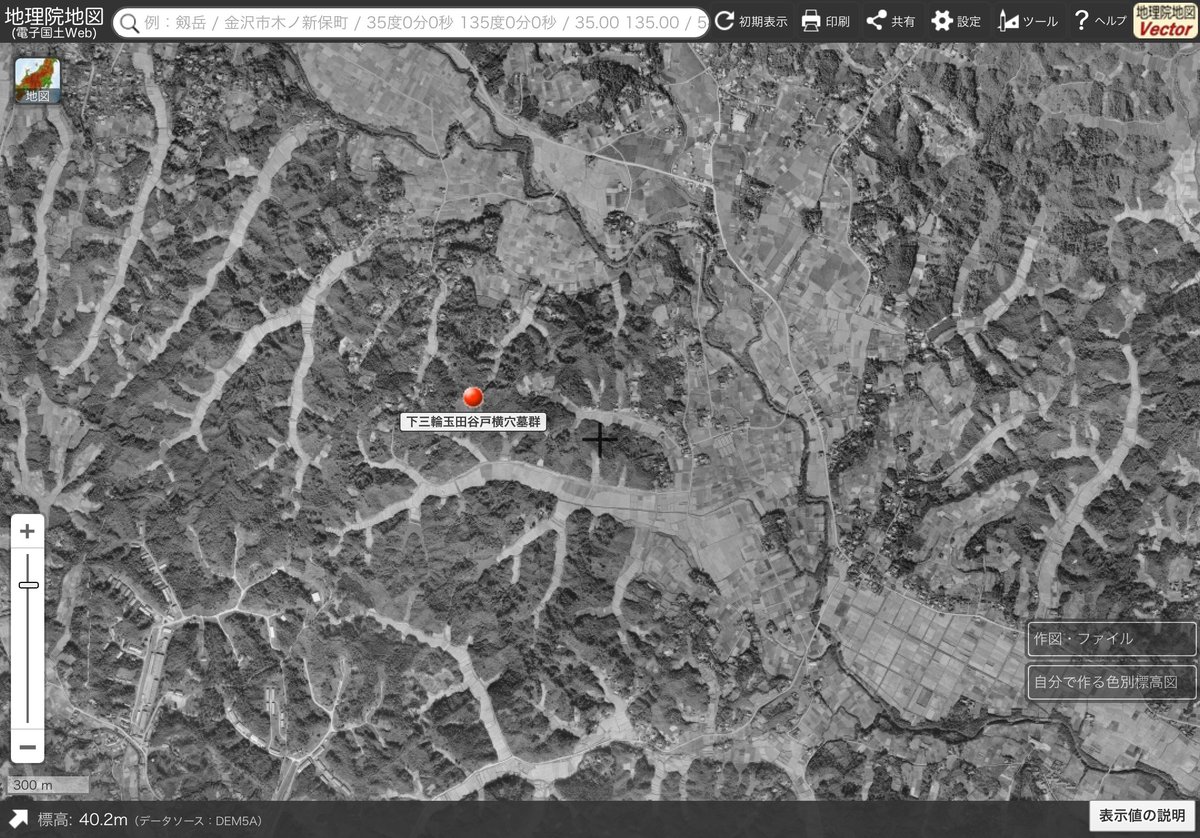

下三輪玉田谷戸横穴墓群の立地

あれっ、東京都指定史跡…?

入り口は横浜市なのですが、奥は東京都だったようです。

「しもみわぎょくだやと」という長い名前は、この先にある町田市の下三輪町の玉田谷戸に遺跡が近いことが由来しています。

ついでに、昔の写真を見てみると

葉脈のように谷戸が発達していて、びっちりと水田が作られています。

色別標高図を見ると、谷戸最奥部の分水嶺に横穴墓群があることが分かります。

横穴墓群の概要

横穴墓は、古墳時代の後期に盛んに作られた墓です。

家形彫刻を有する家形横穴墓は他に類型が少なく、都内ではここだけとのこと。

1927年、大場磐雄(おおばいわお)により「家形彫刻を有する横穴墓」として学会に報告され、現在までに4基の横穴墓が確認されています。1号墓、3号墓は都内で唯一の家形彫刻を持つ横穴墓で、内部に柱や梁などのレリーフが表現されています。1972年、市史編さんに伴って確認調査が行われ、鉢形の黒色土器や須恵器の壷が発見されました。

(前略)立地は白坂や西谷戸と同様に鶴見川支谷の谷戸斜面に位置していますが、谷戸最奥部の分水嶺となる丘陵上部(標高60m前後)に築造されている点で他と異なっています。また、横穴墓内の作りも玄室(げんしつ)の棺座(棺を納めるため段などの仕切を施している)の天井から側壁にかけて柱や梁などを表した「家形彫刻」を有する特異な構造を持ったものがあります。主な出土遺物は鉢形の黒色土器や須恵器壷などがあります。東京都の史跡に指定されています。

下三輪玉田谷戸横穴墓群

家形横穴墓とは

まずはこちらで、一般的な横穴墓を見てみましょう。

南武蔵には特徴的な横穴墓が多数存在。下図右上は家形横穴墓の断面図。

家形横穴墓は「死後も住む家に困らないように」という配慮から作られたのでしょうか?古墳に安置される家形石棺も同じような意義があるのかも知れません。普通の横穴墓よりも手が込んでいるので、高いレベルの技術者が雇われていたのでしょう。

墓群の全景

尾根筋の小高くなった丘の下部に、鉄柵が立てられています。

4号墓

3号墓

開口部がはっきりしていますが、中はどうでしょう?

入り口の天井側に四角の切り欠きがあります。

玄室の天井がドーム形とアーチ形の中間的な形状で、頂点から放射状に16本の垂木の彫刻が施されています。下図は、内部の見取り図です。

玄室奥の棺座に当たる場所の天井が、ドーム形の屋根になっています。なんだか、モンゴルの住居ゲルのような雰囲気ですが関係ないですよね…?

ピンボケ写真では分からないと思うので、精密な町田市のデジタルミュージアムの3Dパノラマ画像で内部の様子をご参照ください。

(スゴいな〜、さすが町田市はお金持ち!)

今もしっかり形が残っているなんて…関東ローム層恐るべし!

2号墓

3号墓の左側にあります。

2・4号墓は在地系の浮き彫りのない横穴墓とのこと。

1号墓

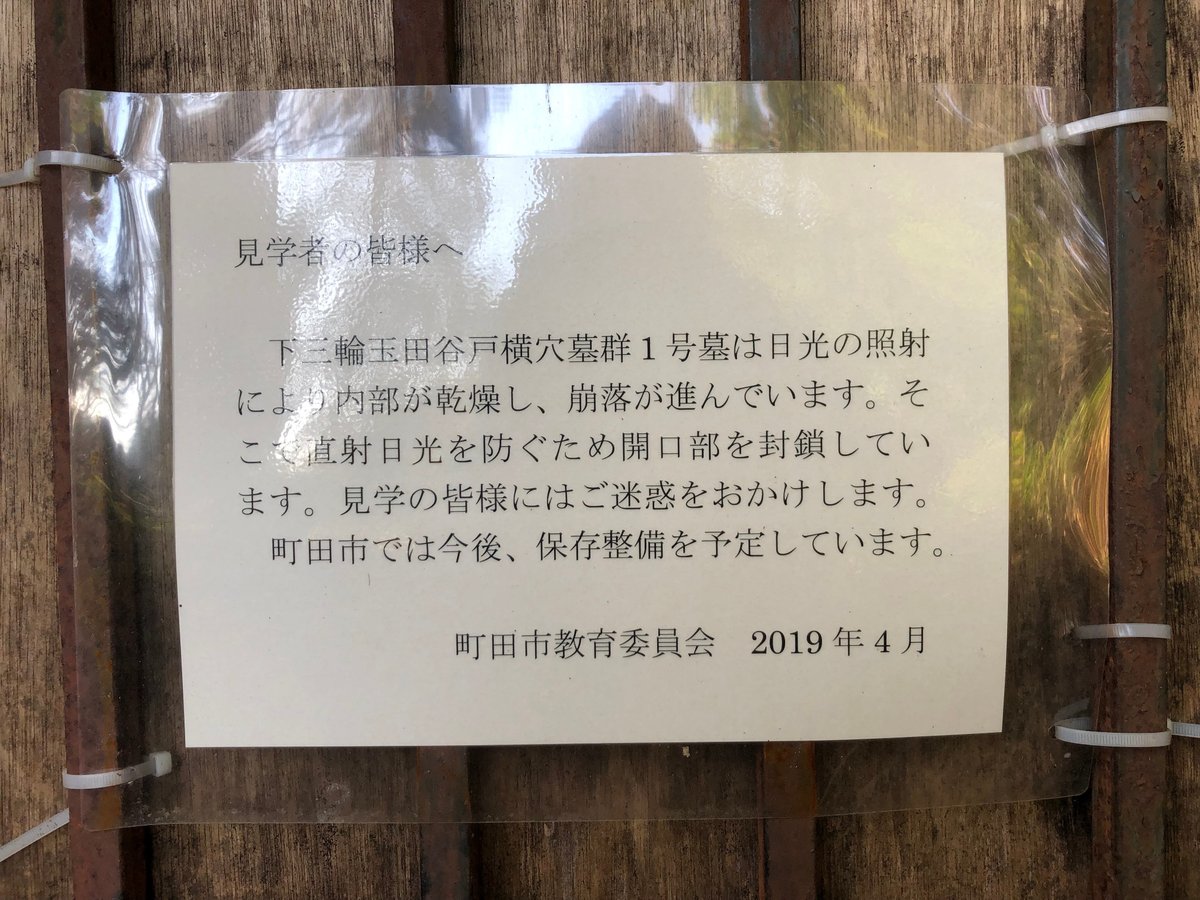

こちらは、完全密封のようです。

やや西側に開口しているので、冬の西日が内部を直射するのかもしれません。

写真からも、日光が当たる部分が崩れかけているのが分かります。

こちらもデジタルミュージアムで、精密な内部3D映像をどうぞ。

切妻入りの小屋組み構造で、梁、桁、垂木を精密に浮き彫りにしています。

考察

横穴墓群の築造レベルの差

1・3号墓と2・4号墓では、明らかに築造技術のレベルが違っています。

前者は前庭部の広く作られ、開口部が奥まった位置にあります。前庭部の側壁がしっかり残っていて、土砂や落ち葉で内部は埋もれていません(お手入れされている可能性はあるか?)。一方、後者は明確な前庭部が確認できず、斜面稜線上に開口部が見えます。そのためか、現在は落ち葉などで埋もれてしまっています(昔は前庭部が存在したが、崩れてしまった可能性はあるかも?)。

両者の違いは、被葬者の地位や出自(渡来系や王権との関連)によるものなのか、あるいは築造時期によるものかも知れません。

家形にこだわり?

家形横穴墓も家形石棺も「死者が安眠するための永遠の家」という、何らかの宗教観に基づいているのでしょうか?

家形の墓というと沖縄のお墓「破風墓(はふばか)」をイメージします。破風墓には、かつてモガリ(白骨化するまでの遺体を安置する家)の役割があったそうです。横穴墓にも白骨が再葬されるケースがあるので、そのような宗教観が日本全国に広がっていた可能性も考えられます。

いずれにしても、死後も立派な家を約束される人物は、スゴい権力者であることに間違い無さそうです。

横穴墓群の先の小道を進むと、分水嶺にあたる尾根道が見えて来ました。

この先は、玉田谷戸の谷戸頭に繋がっています。

次回は、旧鶴見川の河道を散策します。

いいなと思ったら応援しよう!