井田城址・蟹ヶ谷古墳群・神庭遺跡

「1ヶ所で3度楽しい?」遺跡巡り

今から1年半前、古墳巡りを始めて間も無い頃、蟹ヶ谷古墳群に行きました。

今読み返してみると、非常にあっさりとした記事…

当時は古墳しか興味が無かったので見逃していましたが、周辺には縄文後期〜古墳時代の神庭遺跡と中世の井田城址も存在していたそうです。

三つの遺跡がそろう場所

神庭遺跡は中原養護学校の敷地内で発見され、現在は校内に出土した土器が展示されています。一方、井田城址については明確な遺構がありません。ただ「あったらしい」という話が残っています。

色々と気になるので、もう一度行ってみました。

久しぶりに来てみると、何やらサッパリとしています。台地へ登る階段前にあった大木も、根元から伐採されていました。虫喰い被害でもあったのでしょうか?

見晴らしの良い高台は、標高約42m。建物が無ければ、多摩川を望めるかも知れません。

蟹ヶ谷古墳群

急階段の後は少し傾斜が緩くなり、歩いて行くと…あっ、見えてきた。

2号墳

お久しぶりです!

墳径約13mの円墳。周囲が削平されているので、本来はより大きかったと推定される。墳丘の東南側に周溝を確認。埴輪が出土していないことから、6世紀末~7世紀初頭以降に築造と見られる。

1号墳

当日は、地域のボランティアの皆さんが清掃や草刈りをしていました。とても綺麗に整備されています。作業中なので撮影を自重。

全長約27mの前方後円墳。周溝の跡も見つかっている。周囲が削平されているが、元の長さは30m超と推定。墳丘自体も削平されており、埋葬主体部は確認できず。地山を削り出して、前方部の基底部を成形したと見られる。埴輪が出土しており、6 世紀後半~末頃の築造と推定。この古墳群の中で最も古い。

3号墳

直径は南北約9m、東西約11mの円墳。かなり削平され、変形してしまっている。墳丘裾部からかなり離れた場所から周溝内側の立ち上がりが確認されたので、本来の墳丘の直径は18m 前後であったとみられる。埴輪が出土していないことから、2 号墳同様に6世紀末~7世紀初頭以降に築造と推定。

神庭緑地

台地の先端部が公園として整備されています。

竹林

緑地の南西側にある竹林は、時期のよって解放しているようです。

孟宗竹は江戸時代に植えられたと思われます。恐らく、古くは落葉広葉樹の雑木林だったのでしょう。先程の地図を見ると、竹林の両側にクヌギ林とミズキ林があります。大昔から生えていたのかな?

台地の支尾根

先端に二つの出っ張りがあります。こちらは西側。

この出っ張りにも古墳があるようですが、正直、どこが4・5号墳か分かりませんでした。

こちらは北側の先端。

同じく小さな平場があります。

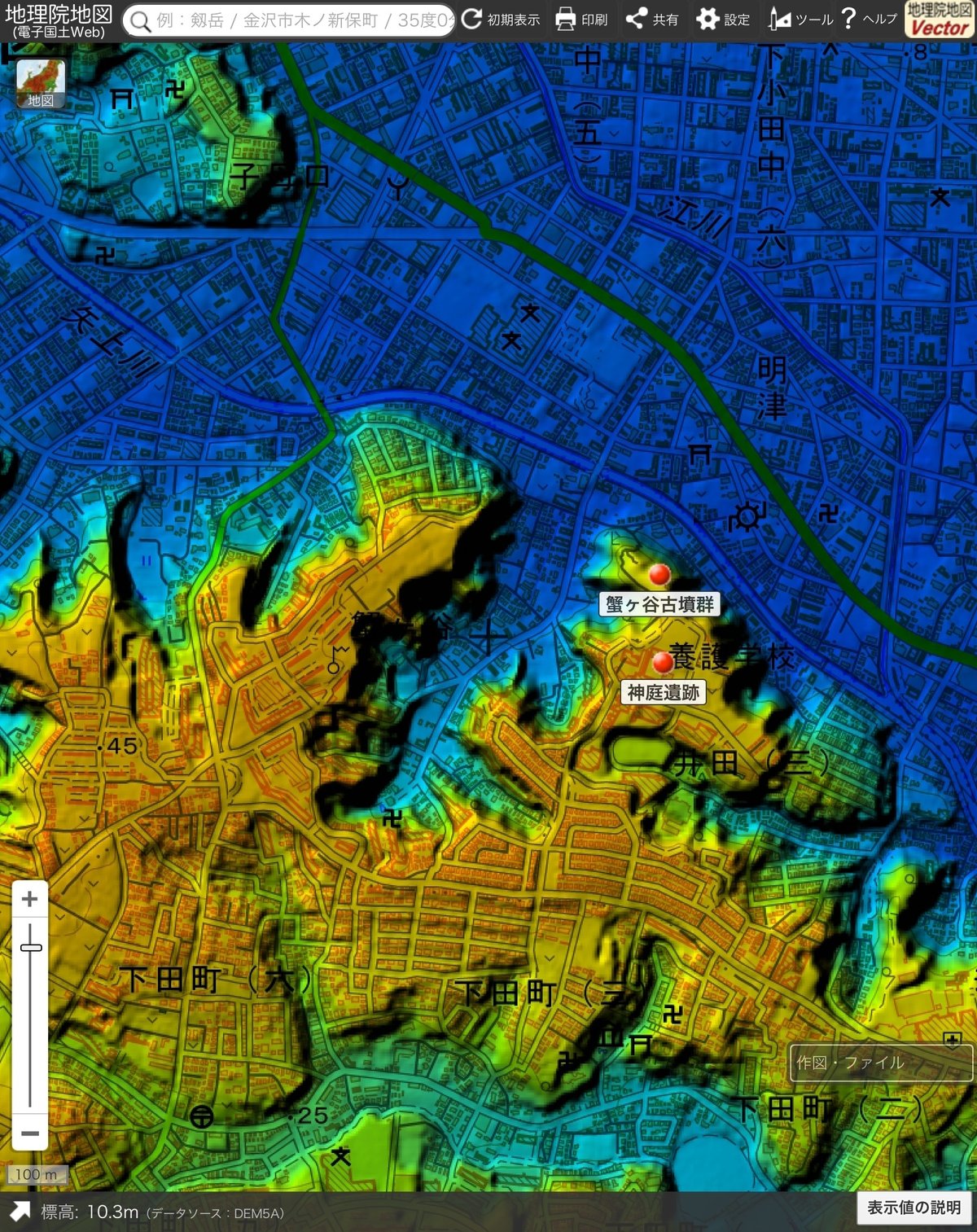

蟹ヶ谷の地形

さすがに台地と言うだけあって、頂上が広くて真っ平。標高は40mほどです。崖から湧き出た清水が、台地の側面を削って複雑な地形になっています。

地図上の青い部分は、ほぼ縄文時代の海。

台地の上は谷戸の清水が確保でき、氾濫の被害も受けにくいので、快適なウォータフロント・ハイランド生活が送れそうです。

【ご参考】Web麻生

先史時代の川崎の海は? 松島義章(神奈川県生命の星・地球博物館名誉館員)

http://web-asao.jp/hp2/k-kyoudo/wp-content/uploads/sites/22/2019/10/

8cd6d511dc0ad0148ab7853286222308.pdf

神庭遺跡

縄文時代中期から古墳時代後期にかけての集落遺跡。縄文時代の住居跡41基、弥生時代の住居跡90基以上、古墳時代の住居跡45基が発見されています。

縄文時代

住居跡41基は中期のもの(加曾利EI式期4基、加曾利EII式期37基)。築造時期により、径が5m前後の円形、隅の丸い方形、五角形、六角形などのバリエーションがある。台地の縁に沿って住居が分布し中央が広場となる、典型的な馬蹄形集落を形成。

住居は4本柱。炉跡は、加曾利EI式期は埋設土器炉、同EII式期の大部分は石囲炉。また、同EII式期の住居跡には南側に埋甕があり、出入口施設と考えられている。出土遺物は、土器、土器片錘、土製円盤、打製石斧、磨製石斧、石鏃、凹石、石皿、滑石製勾玉など。

弥生時代

いずれも弥生後期の住居址で、この遺跡の最盛期にあたる。台地上には広範囲で濃密に住居跡が分布。直下には広大な沖積低地があり、稲作に適した立地。大きな集落を作るだけの基盤があったと思われる。

住居の形態は胴張をもつ隅丸長方形から隅丸方形を経て方形へと変化し、地床炉が大部分を占める。 北側に炉、南東隅に張出部があり入口と推定される。

【色々な形の炉】(神庭遺跡のものではない)

古墳時代

古墳時代の住居跡は合計45 基。中頃に一時は集落が途絶したと考えられるが、5世紀中葉頃新たに集落が形成される。これには武蔵国の古代政権の移り変わりの影響があると見られる。

前期の住居跡は20 基以上、弥生時代から古墳時代へと継続して集落があった。住居跡は隅丸方形か方形が多く、炉を持つものが多い。

中期の住居跡はの2基のみ、 5 世紀中葉~後半のもの。方形の大型住居であり、北壁側に炉を持つ。まだ、竃は出現していない。

後期の住居跡は 16 基。後期の前半と後半に断絶期間あり。前半期の住居跡で炉と竃が検出、炉から竃への移行を示す。隅丸方形の4 本柱構造。他に貯蔵穴、ロー ムブロックや暗褐色土を叩きしめた土間を有する。鉄鎌が出土した。

【ご参考】

川崎市蟹ヶ谷古墳群の発掘調査と神庭遺跡 高久健二(専修大学レポジトリ)

井田城はあったのか?

さて、ここからは中世のお話。

本当に城があったかは不明だけど、あったとしたら誰が、いつ、どのような城を作ったのだろう?

井田の歴史

この周辺は、平安末期から井田摂津守と名乗る土豪が治めていました。その居城は、神庭緑地から1kmほど南東の井田山(市立井田病院付近)にあったそうです。摂津守の子孫、井田是政は北条氏照に仕え、府中一帯を開拓した功績により現在も「是政」の地名が残っています。

また、室町期の「小田原衆所領役帳」によると、井田は沼上氏が知行していたそうです。

井田城の築城

言い伝えによると、中田加賀守の築城とのこと。ただ、南東2km先に本拠の矢上城を所領しているので、二つも城を維持できていたのか疑問に思います。戦乱の激しかった一時期だけ、自然地形を利用して出城としていた可能性は考えられます。

井田城の概要

では、井田城はどのような城だったのだろう?

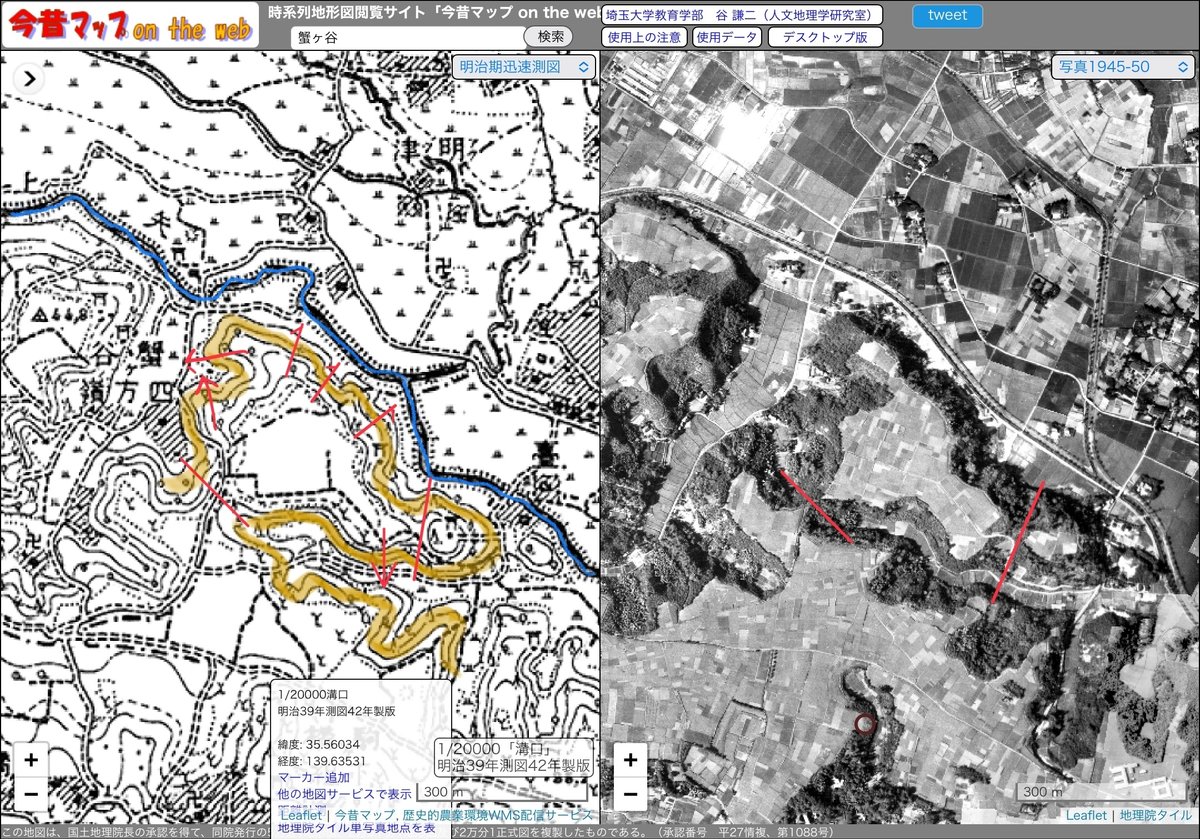

今昔マップから考えてみた。

地理院地図で大まかな数値を測ってみると、台地上は約38000㎡の平坦地(神宮球場グラウンド面積×3よりも広い)、長い所で300m弱、短い所で200m超の長さを持つ。広大過ぎて、全部が城だとは考え難い。さらに、明確な土塁(古墳を誤認していた?)や空堀などの遺構は、未だ発見されていない。

しかし、地図をよ〜く見ると、台地の繋ぎ目が細くなっている所は天然の「空堀と土橋」、小谷戸は天然の「竪堀」、東側の神社のある小山は天然の「馬出し」…と、何から何までお城にお誂え向き。

お城を構えたかどうかは別にして、この場所が多摩川防衛ラインの一角を担っていたと考えるのは、至って自然なこと。恐らく古代から、集落を守る天然の要害だったのではないでしょうか。

【ご参考】

地名の由来

毎度お馴染み、地名の由来を考えるコーナー。

井田という地名は、一般的に「湧水のある場所」だと分かります。台地上に降った雨が透水層を通り、不透水層と境界で浸み出したり、湧き出したりしている場所だと想像できます。

神秘的地名?神庭

神庭は「カニワ」と読みます。「カンバ」「カミニワ」と読むことが多く、「カニワ」はむしろ稀。埼玉県秩父市にも「カニワ」があり、同じく「神庭遺跡」(縄文半洞窟住居址)があります。

さらに、「鹿庭」地名が香川県にあり、名字では「加庭」さんが埼玉・群馬に多くいらっしゃるそうです。

一方、神庭と書いて「カンバ」と読む地名が、島根県出雲市と鳥取県西部、岡山県真庭市と津山市周辺にあります。「神庭」姓は、出雲国周辺が起源と説明されていました。一説によると、カンバはハゲ山や大きな崖を意味するようです(「岡山『地理・地名・地図』の謎」より)。

カニワの由来は?

高津区は蟹ヶ谷の由来を、次のように説明しています。

①サワガニがたくさんいた(いるような地形であった)

②神庭(カニワ)が蟹ヶ谷に。神様への祭祀が行われる場所

カニがいた?#蟹ヶ谷(高津区)

— 川崎市シティプロモーション (@kawasaki_pr) December 23, 2020

→サワガニが多くいたからとの説もありますが、より有力なのは、古くは「神庭村(かにわむら)」と呼ばれたものが蟹ヶ谷村に変わったという説です。近くに遺跡もあり、かつて祭祀が行われたため神の庭という地名になった可能性が考えられます。#川崎市の気になる地名 pic.twitter.com/9ozTdl1sgf

確かに、地形も蟹っぽい…(冗談です)

①地形由来説

神庭も蟹ヶ谷も「カニ」という音が含まれます。「蟹」地名は「掻く」「薙ぐ」などの意味があり、浸食により剥落しやすい急斜面を表す地名のようです。確かに、秩父の神庭も崖でした。

前述の岡山の神庭でも、地形が由来という説もありました。有名な「神庭の滝」は高度差が110mもある名瀑です。

②祭祀場由来説

神の在所や鎮座地、神を祀る祭祀場を意味するそうです。神々しい場所は低地よりも高い所にあるものなので、標高の高いテラス状の場所を「神の庭」と表現したのでしょうか。

③アイヌ語植物由来説?

跡見学園女子大の元教授(中国美術史)の嶋田英誠氏が作成された、植物の古名に関する辞書検索ページに、驚く内容がありました。

「かには」の語源は、アイヌ語のカリンパ(山桜の樹皮)に由来するという説がある。「かには」は、そののち「かんば」、さらに「かば」と発音が変化してきた。

kanifa→kanfa→kampa→kamba→kaba

今日では「かば」が一般的だが、「かんば」の音も遺っている。なお、とくに古語の「かには」を言う場合は、「かにわ kaniwa」と発音する。

日本の古代に「かには」という言葉があって、『万葉集』『倭名類聚抄』などに見える。古語の「かには」は、木の皮であって、舟に巻いたり、器に張ったり、曲げ物を縫い合わせたりするために用いられるものを言う。実際にその皮がそのように用いられた植物とは、サクラの仲間や、カバノキの仲間であったらしい。「かには」の語は、やがて樹皮だけではなく、その植物本体も指すようになった。

なんと、カンバとカニワが漢字だけでなく音でも繋がりました。

神庭地名が植物(山桜)に関連しているのか、山桜が咲くような場所が急傾斜地だったのか、山桜が咲く場所が神々しくて神の庭だったのか…は分かりませんが、カニワ地名には奥深い何かが潜んでいることは確かなようです。

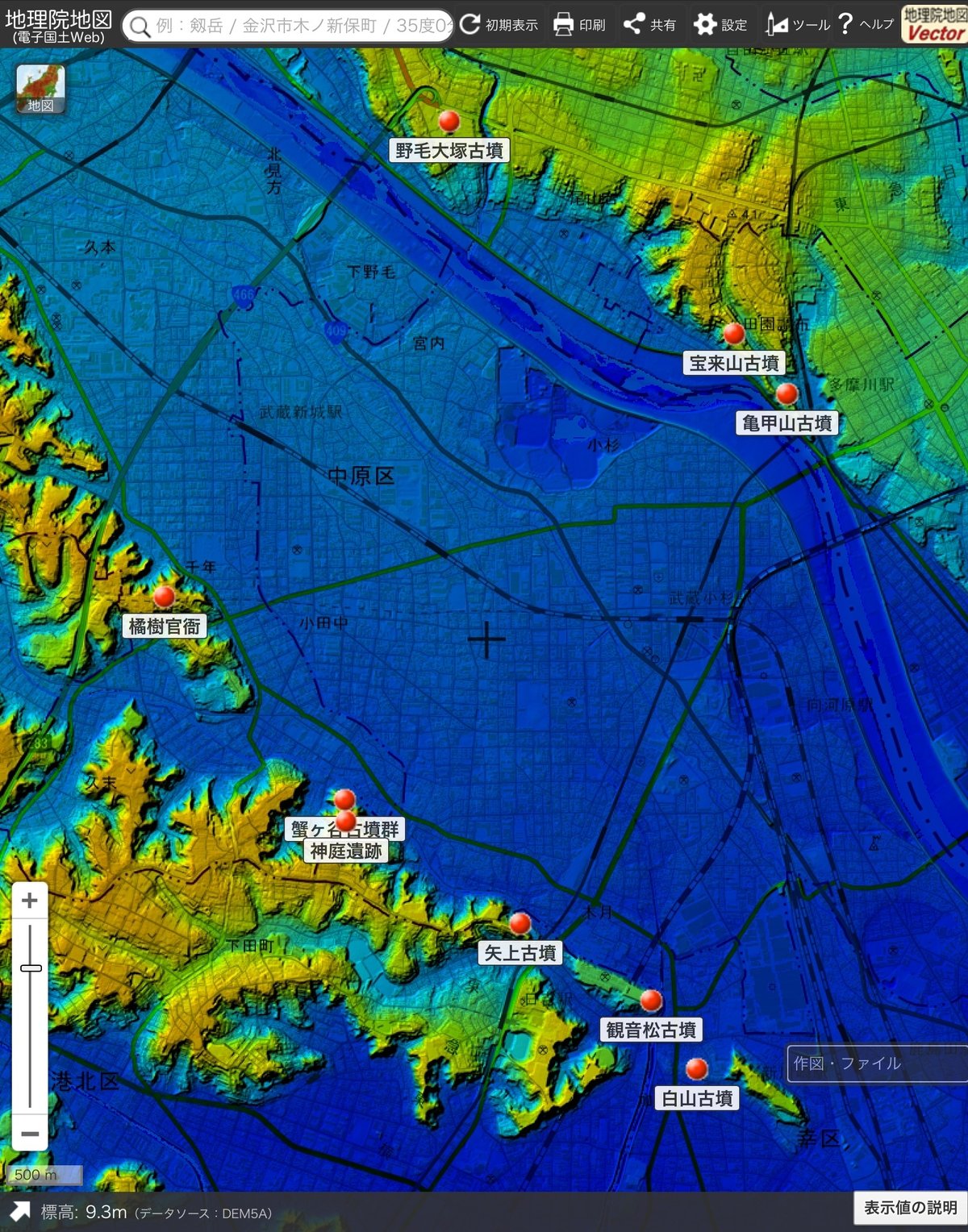

矢上川、多摩川流域の遺跡

矢上川流域の遺跡

矢上川中流域の両岸には、遺跡が目白押し。

多摩川流域の遺跡

多摩川を挟んだ両岸は、互いにメンチを斬り合っていますね(笑)

******************

一度行って知った気になっている遺跡でも、再訪問して新たに気がついたことも多く、有意義な一日でした。

また、遺跡や緑地が、地域ボランティアの皆さんの活動で維持されていることに感謝し、これからも大切に残って欲しいという思いを込めて、記事にしている今日この頃です。

あと、蛇足ですが…

3月に秩父の三峯神社と神庭遺跡へ行った時、スイカヘルメットを被った出川哲朗さんを見かけました。

本日も無事に放送終わりました🍉

— 出川哲朗の充電させてもらえませんか? (@tvtokyo_degawa) April 16, 2022

見てくださった皆さま、感謝感謝でございますっ🛵💫

来週も氷川神社を目指していきますが…カンニング竹山さんがプンプンで💢、ヤバイよヤバイよ💦

見逃した方、また観たいなぁという方はTVerでも配信中ですので、ぜひぜひ〜✨✨ https://t.co/EA7GBaFAZH

秩父の遺跡のお話は、また今度(でも、いつになるかは分からない)

いいなと思ったら応援しよう!