兜塚・お穴さま・駒岡堂ノ前古墳 鶴見川遺跡紀行(3)

川の曲がり角には遺跡がある…?

「川の曲がり角の高台には遺跡がある」ような気がします。眼下にゆったりとした川の流れ、遠くまで見渡せる断崖の上。何かしらお祀りしたくなる象徴的な場所です。果たして…この仮説は正しいでしょうか?

これまでの行程は、こちらから ↓

鶴見川下流域3

三ツ池公園からほど近い、末吉橋からスタート。

現在、架け替え工事中。(左岸より見た図)

そこから鷹野大橋方向を望む。急なカーブになっています。

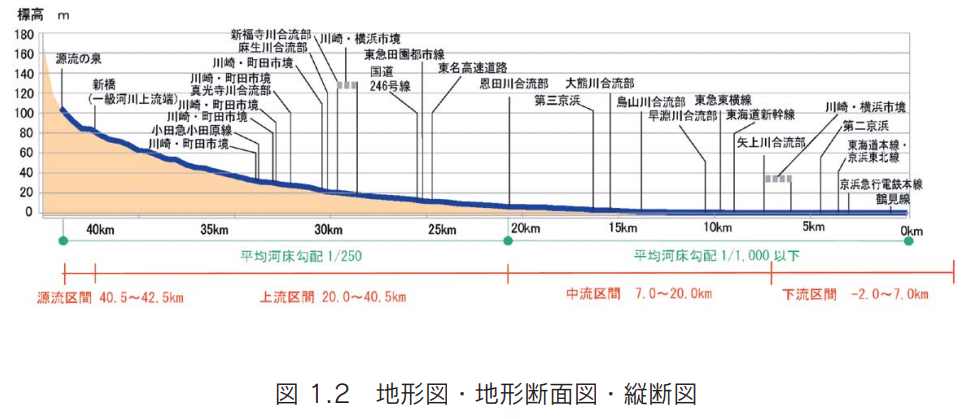

下流域の特徴

河口から太尾(鳥山川合流部近く)までは、河床勾配が緩やかで湾曲部も多い。下流域は潮の干満によって海水が上がって来るので汽水域。以前、アザラシが鷹野大橋まで遡上してきて話題になりましたね。

兜塚古墳

末吉橋から県道140号線に沿って、上末吉小学校前にやって来ました。

何やら、案内板が。

どうやら、歴史自然歩道の入り口らしい。このコース、かなりの距離と高低差が見込まれるので、全行程はご遠慮申し上げて…

取りあえず、学校わきの階段を上ると

右手に階段がでてきました。

ふれあいの森の案内図。その階段を登ると…

(上へ続く階段がある)踊り場に出てきました。その先端に…

石碑…ここが古墳?

兜塚は、古墳時代後期(6世紀)に築造された高さ5.8m、径30mの円墳。玉や金環などの副葬品も出土したそうです。

名前の由来は、墳丘形の説と太田道灌の伝説があるようです。太田道灌の話は、以前「夢見る」加瀬台古墳群でも取り上げました。

太田道灌の夢伝説

江戸城の支城の場所を探していた太田道灌が、加瀬台を候補地として考えて宿営していたところ、夢の中で鷲が自分の兜を掴んで駒岡村に飛び去ったことから、加瀬台での築城は縁起が悪いと考えて取り止めて、兜を塚に埋めた。 埋文よこはま29 「駒岡の古墳」より

階段から見下ろすと…

「猫の額」という形容がピッタリ。石碑の設置場所の意図が不明。なぜ、崖っぷちギリギリ?

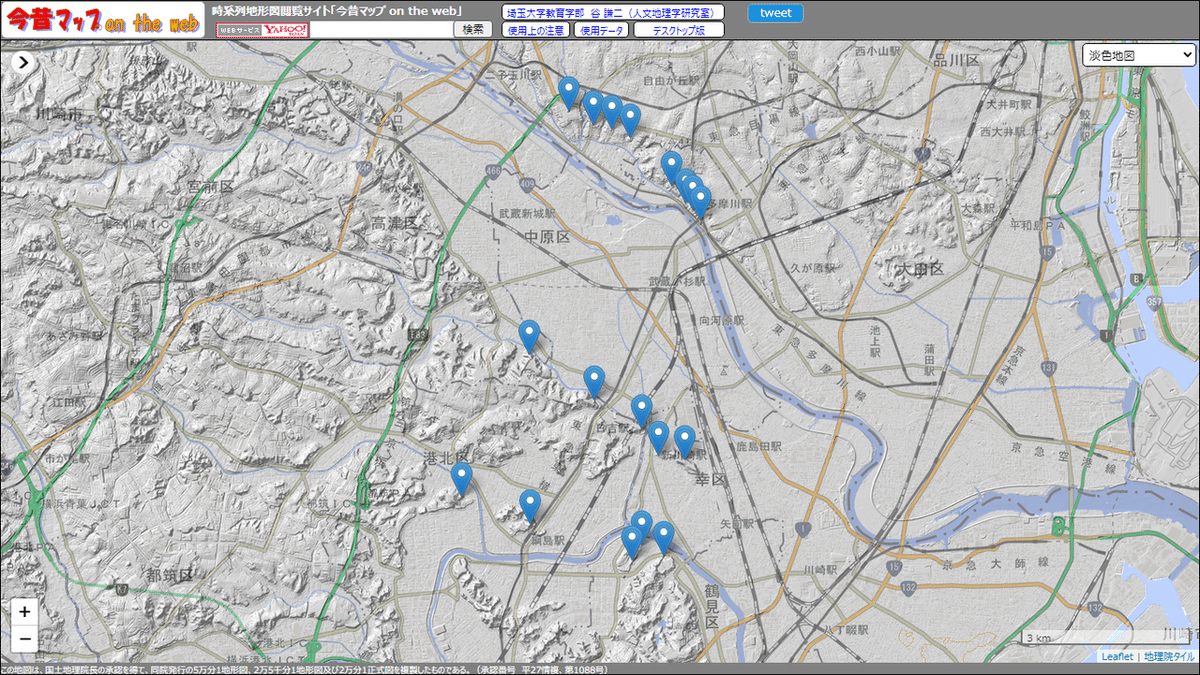

本当に古墳があったのか?今昔マップさんを見てみると…

本来の尾根筋はもうすこし広かったようです。道路建設で尾根の先端部が削られたんですね。

さらに上に登ると…

何か見えてきた。

前にまわると駒岡浅間社。ひっそりとした趣きです。

小学校から続く坂道に戻ると、広いグラウンドがでてきます。

すごい見晴らし。ここから更に上っていくと、

梶山遺跡?

かぶと塚ふれあい広場です。

この台地上に遺跡があったようですが、案内板が見当たりません。梶山遺跡では、過去4回の調査で22の住居址が発見され、土器も出土。

下記リンク先のpdfに発掘時に写真が載ってます。

【ご参考】全国遺跡報告総覧 梶山遺跡(1)

広場の奥からの眺め。右の高台が、前回散策した下末吉台地。

道なりに下ると先ほどのグラウンド。谷戸を切り開いて作ったんですね。

尾根筋の張り出し感MAX。先端に古墳がある意味も分かる。

瓢箪山遺跡(お穴さま)

県道を渡り、鶴見川沿いの住宅街をグーグルマップを頼りにウロウロ。この辺りは道が狭く、クランクが非常に多くて迷子になりそう。

すると突然、このような立派な石碑が!

これが古墳なのだろうか?平坦な場所なので信じがたいが…。

ひょうたん山のお穴さま

明治の末ごろ,京浜電鉄(現京浜急行)の軌道を作る土を取るために瓢箪山を切り崩していたところ,丘の中腹で2m四方の大きな横穴が発見され,その穴の中から人骨,埴輪,土偶,まが玉,刀剣などが出てきました。

駒岡の人たちは穴の入口に格子戸を立てお穴さまとして祭りました。目の悪いおばあさんが,この山にお祈りしたら目が治ったという話が近郷近在に知れわたり,たくさんの人々がお参りに来るようになりました。

明治40年ごろ流行り始め,最盛期には鶴見川にはお穴さま詣での人たちを運ぶ蒸気船も運行され,京浜急行の支線を駒岡まで延長する計画まであったそうですが,そのうちに熱も冷め,お参りに来る人が少なくなりました。

明治40年に考古学の権威である帝国大学の坪井博士が調査にきて,土地の豪族の墳墓の跡だと鑑定し,発掘品の重要なものは国立博物館に収蔵されたそうです。

鶴見の歴史(横浜市鶴見区HP)より抜粋

はまれぽさんによる詳しいレポートもどうぞ。

東急沿線「駒岡の歴史」によると、ここでも野毛大塚古墳のような祟りの言い伝えがあったようです。(古墳あるある…)

リンク先の古い写真を見ると、なかなかの小山っぽさがありますね。

お穴様は二つあった横穴墓(岩瀬横穴墓群)のうちの一つで、山頂には瓢箪山(駒岡山)古墳という前方後円墳があったそうです。

【ご参考】埋文よこはま29 「駒岡の古墳」

崇神天皇の墓?の噂で一躍有名になったけど、調査で地方豪族の墓と結論づけられると庶民の熱は急速に冷め、わずか一年半で「お穴様詣でブーム」は去ってしまった。(まるでタピオカ…)

しかし、お穴さまを大切に思う地元の人は今も変わらず、お花を添えてお祀りしています。

駒岡堂ノ前古墳

瓢箪山古墳からほど近いのですが、ここも道が入り組んでいてグーグルマップ無しにはたどり着けない…。

遺跡の場所近くにある駒岡堂ノ前公園。あの高台が古墳かな?しばらく周囲をウロウロ。

すると、公園と民家の間の狭い路地の先に看板らしき物が…。公園と民家の間は狭くて入るのをためらいます。

意を決して狭い路地を入り、写真撮影(後、速攻で立ち去る)。

しかし、意を決して撮ったわりに…情報量が少なすぎ。

墳丘の写真が残っていた!

いつの撮影か分かりませんが、墳丘の写真がネット上にありました。

堂ノ前古墳の概要

6世紀後半ごろの前方後円墳。墳長25m、後円径16m、高さ4.5m。

墳丘は削られ、規模や埋葬施設は不詳。円筒形の埴輪のほか、家形、太刀形、矢を入れ背負う武具をかたどるユキガタ、貴人を飾るサシハガタなどの形象埴輪が出土。

鶴見みどころ90より

副葬された埴輪

この辺りで発見された埴輪は大変貴重なものらしく、国立博物館や県立博物館、師岡熊野神社に所蔵されています。

【ご参考】埋文よこはま29 駒岡の古墳「人物埴輪のはなし」

前回訪れた上台北遺跡からは弥生時代の人面土器が出土しているらしい。両方とも、なかなかの造形美。 土器にしても埴輪にしても、薄くて複雑な形を焼き上げるのは高度な技術。

埴輪にも窯元?があった

この優れた埴輪は、群馬で作られていた「外来系」の埴輪のようで、生産地から持って来たか、生産地の職人が来て作ったものらしい。

この埴輪の分布が、当時の交通路に関係していたとみる研究もある。

【ご参考】神奈川の埴輪Ⅱ(稲村繁)

近隣古墳との関係

今昔マップさんで3つの古墳をマークしてみた。

瓢箪塚遺跡も、尾根筋の先端が分離したような小山の上にあったようです。堂ノ前古墳はV字型の谷戸の奥にあるので、なんだか象徴的な場所っぽい。

鶴見川下流域の遺跡

更に視野を広げてみよう。

この尾根筋には他にも古墳があったんですね。(埋文よこはま29より)

多摩川下流域を含めた古墳の分布

さらに範囲を広げてみると、

鶴見川を挟んで観音松・白山・加瀬台古墳(群)、さらに多摩川を挟んで荏原台(野毛+田園調布ほか)古墳群と相対しています。

「川の曲がり角に遺跡」説、何となく真実味を帯びてきた?

築造年代と規模の一覧表

大型前方後円墳→円墳→小型前方後円墳の流れを再確認。(荏原台には、他にも4~7世紀にかけて多数の円墳が存在)

どのような関係性があったのだろう…?

鷹野大橋

川を渡り、鷹野人道橋から鷹野大橋を望む。本流の急激な湾曲部に左から矢上川が合流しています。

この辺りは岩場の多いガラ場と呼ばれていたそうで、江戸時代、干潮時には岩場から滝のように水が流れていたとのこと。古地図では、岩瀬という地名が残っていますね。

河口から7km。まだまだ先は長い…。

次回は、鶴見川中流域で古い地名を取り上げます。

いいなと思ったら応援しよう!