鉄味の水道水を飲んだので将来のインフラと井戸を想う

「いやー、やっぱり我が家が一番!^^」

1泊旅行から帰ってきた自分。

途中で自販機のジュースでも買えば良いものを、あまりの値段に物怖じしたせいで喉はもうカラカラだ。

さっそく我が家の水道水を飲もう。

ゴクゴクゴク……

「鉄ッッ!!!」

そんなわけでまだ口の中に鉄の味が残り続けている。

こんな風に水道は長いこと使っていないと金気(かなけ)臭がする水が出てくるのだ。

基本的には水道管のサビによるものだといわれている。

家を空けたのは1日そこらなのだが、帰ってきたら水をしばらく出しっぱなしにしないとこんな罰ゲームを味わう羽目になるとは。

いやはや、勘弁して欲しい。

今回の旅行(というか用事)では、せっかくなのでどこかに寄っていこうと東京造形大学の学園祭を見に行ったのだが、その中に『”ししおどし”をサビた管とハンマーで再現したような展示』があった。

自分の近所の水道管は、まさにこの作品のようにサビサビ状態ということなのだろう。

しかしこの展示を見て帰ってきたあとに鉄味の水を飲んでいるのだから、ある意味で予言みたいな展示だったな……。

そんなこんなで将来のインフラ問題が叫ばれる昨今の日本。

インフラにも色々あるが、橋やらトンネル以外に水道だってもちろん含まれている。

このまま行くと水道管を全て更新するには100年かかるなんて話もあるが、こりゃもう過疎地は諦める方向になるんじゃないだろうか。

将来は過疎地には給水車で……なんて話も出てくるくらいなので、相当に深刻なのかもしれない。

自分の賃貸も水道管が切り替わるなんていつの話になるやらだ。

まあ未来の事を考えてもしょうがないので、ここはあえて過去の水道とでも言うべき『井戸』について調べて現実逃避をしよう。

水道がなくても井戸があればなんとかなる!!

……のか?

そういえば以前「昭和の仕事を紹介する本」の記事の中で、『井戸掘り師』というものを紹介したのを覚えているだろうか?

井戸といえば、そこそこキレイな水が出てくるイメージを抱いている人も多いだろう。

なんだか地下水って砂や礫(れき)でろ過されてそうだし、なんとなくキレイなイメージがあるのはわからなくはない。

しかし残念ながら井戸というものはそんな単純なものではないらしい。

先程の水道管のサビ由来の金気臭などではなく、なんとそもそもの井戸水自体が金属を含んでいる可能性があるのだ。

そして鉄どころか、人体に有害な重金属を含んでいる場合すらある。

そもそも日本はイタイイタイ病で有名なカドミウムが高濃度に含まれる場所が多く、工場や鉱山が原因の場合もあるが、自然由来の高濃度地域も存在する。

そんな地域で育った作物はしっかりカドミウムを吸収しているので、日本人はWHOが定めたカドミウムの許容量をわりとギリギリでやりすごしているらしい。(ソース:生協)

そして今の時代に井戸掘り師がほぼいないのも、高度経済成長期の地下水汲み上げやら水質汚染やらで、井戸作成がハードモードになっているからだという。

せっかく井戸を掘っても金気水だったり、もっとヤバいものが含まれていたりと、正直もう井戸はあまり良い選択肢ではないのだろう。

そんな今の日本人が井戸という単語を聞く機会で多いのは、『途上国支援』とかじゃないだろうか。

「世界には綺麗な水を飲めない人がまだまだ大勢います!!」

「この井戸のおかげでみんなが笑顔に…!」

みたいな感じで。

……しかし皆さんは先程知ったはずだ。

土壌や地下水には何か良からぬものが含まれている場合があると。

日本では結構なカドミウムが土壌に含まれている場所があることは紹介したが、同じように世界にはそれぞれ特色を持ったヤバいものが土壌に含まれている。

例えばインド・バングラデシュ・ネパールでは、地下水にかなりのヒ素が含まれているのだ。

当然そんな水を飲んだら慢性ヒ素中毒まっしぐらである。

しかしちょっと前までは途上国支援団体が日本の大学生などを集め、こぞって井戸を掘っていた。

なぜかといえば、井戸掘りは途上国支援としてはかなり安上がりだから。

井戸1基がなんと3万円くらいで作れて、現地の人はみんな水を欲しがっているからしっかり感謝もされるし、最高に都合がいいのだ。

しかし1990年代には、バングラデシュ政府が水問題を解決しようとユニセフと協力して井戸を掘りまくった結果、かなりのバングラデシュ国民が慢性ヒ素中毒患者となってしまった。

根本の原因は、井戸を作るだけ作って水質検査をしなかったからだ。

そして、のちにカンボジアでもそれと同じことが繰り返される。

日本を含む各国のNGOがカンボジアにたくさんの井戸を掘り、水質検査を行うことなく使用させてしまったのだ。

その結果として支援者がカンボジアを去ったあとに、現地住民に死者や大量の病人を生み出すこととなった。

(※NHKでも放送)

なぜ支援者が水質検査をしなかったのかはわからない。

自分と同じように井戸の水はキレイなものだという思い込みでもあったのかとも考えたが、さすがに井戸掘り関連の情報くらいは調べてから行っただろう。

あくまで真相は不明だが、水質検査の価格が1件20万円という話があるので、それがかなり関わっていそうではある。

なにせ20万円あれば井戸が8基も作れるのだ。

数をこなせば感謝も増えるし実績も増える。

だったら数を優先しよう!

……そう思ってもおかしくない。

そしてもし水質検査を徹底なんてしたら、5基の井戸の検査をするだけで100万円が飛んでいくのである。

100万円あったら井戸が33基も作れるのだ。

数をこなせば感謝も増えるし実績も増える。

だったら数を……!!

そう考えたのかもしれない。

とはいえ、これはあくまでも過去の事例だ。

今はしっかりと水質検査も義務付けている……とかどっかに書いてあった気がするのだが、調べ物のタブを開きすぎてどこにいったかわからない。

ま、まあとにかく! こうやって過去の失敗例を見るのも大事なのだ。

現在ではヒ素や鉄を除去するシステムも開発され、現地で手に入るレベルのもので作成可能になっているというし、どんどん状態は改善している。

もちろんヒ素中毒になった方は未だに苦しい思いをしているだろうけど……

なんというか、今回調べてみたことでヒ素だのカドミウムだのえげつないものに苦しめられている人々が世界には大勢いることを知ってしまった。

そのせいか、水道から鉄の味がしたくらいで騒いでる自分がめちゃくちゃしょぼく思えてきたような……?

良いか、水道管のサビくらい―――

いややっぱ良くないわ!!

早くなんとかして!!!

……そんな凡人の自分。

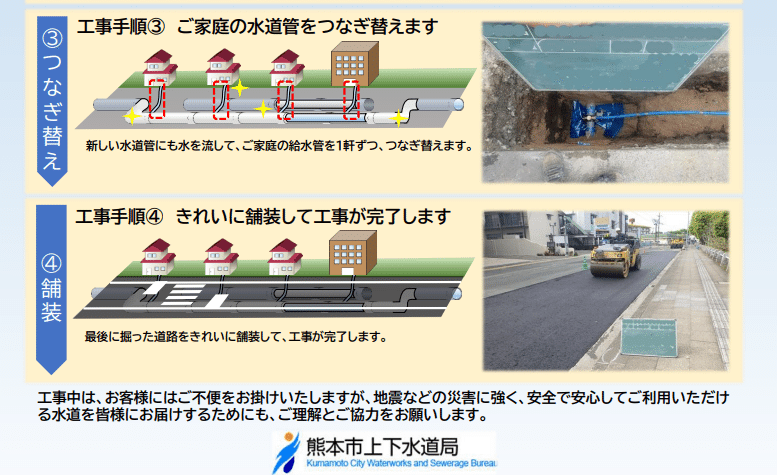

でも熊本の水道局の資料を見ると、やっぱりインフラ整備は相当大変そうに思える。

室町時代の茶人が水の美味さを語っていた文章では、

「一に山水、二に秋の雨水、三に川水、四に井戸水」 とのこと。

やはりイメージ通り、山水が一番美味しいようだ。

そして井戸水はまさかの最下位。

これはもう、

山小屋に太陽光パネルを設置して、

型落ちEVバッテリーで電気を溜めて、

Starlinkでネットを繋げて、

山の水と山の幸で生きる。

これが最強なのかもしれない。

山の中に現代の最強方丈庵を作るのもありか……!?

そんな妄想をしたのだった。

いいなと思ったら応援しよう!