読み応え抜群の国立科学博物館クラウドファンディング返礼品が届いたので紹介する

以前紹介した国立科学博物館のクラウドファンディングだが、無事に成功を収めて返礼品が届き始めているようだ。

自分も国立科学博物館には今まで何度もお世話になっており、これは支えねばならないという熱い気持ちと、オリジナル図鑑めっちゃ欲しいなという素直な想いで速攻支援したわけだが、とうとう我が家にも届いた。

今回はさっそくそれを紹介していこうと思う。

※当時の記事↓

さてさて、一体どんな図鑑に仕上がっているのだろうか。

まあもちろん支援したいという気持ちが発端ではあるので、物が届いてくれただけでもOKではあるのだが。

(な、なんかすごい豪華な気がする……!!)

なお、このクラウドファンディングは1億円を目標として始まったのだが、初日にその金額を余裕で達成し、最終的に9億円を越える支援が集まった。

国立科学博物館を大切に思う人は日本中に大勢居たのだ。

支援者の居住地や年齢、性別も幅広く、データを見ると若い人がこういうものにしっかり支援していることにちょっと感動を覚える。

自分が若い頃にはこんなこと絶対できなかったと思うし。

これはクラウドファンディングという仕組みを使える年齢層ということもあるのだろうが、結構支援額も高めだったし、若者には覚悟が必要だっただろう。

日本の未来はもしかして明るい……?

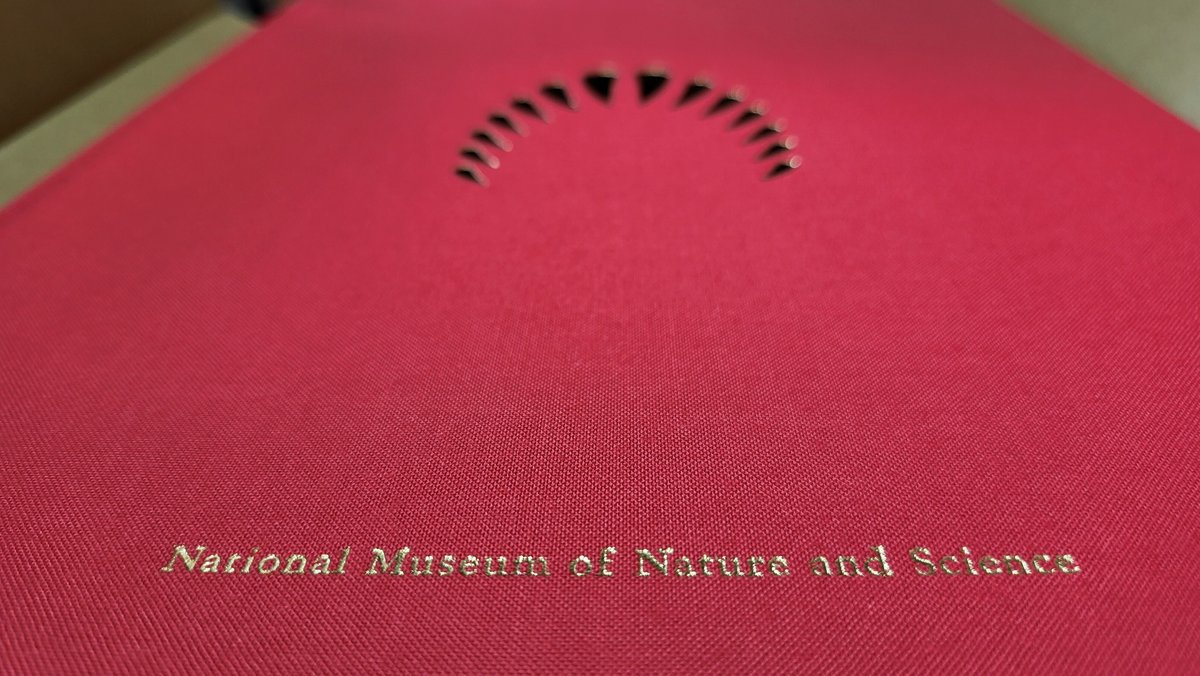

それはそうと、いよいよオリジナル図鑑を見ていこう。

いやもう既に凄い本オーラが半端じゃない。

しかしまさか布張りに金色の箔押しとは……!!

いや確かに支援額1万5000円の返礼品だとはいえ、正直こんな凄いものが来るとは想像してなかったのでちょっと感動している。

あのとき支援に動いた過去の自分に賛辞を送ろう。

そして分厚さも想像以上で、支援したときには「130ページ前後になる予定です」との記載だったが、実際には180ページを越える大満足な図鑑となった。

なんでも想像以上に支援者が多かったことにより1冊の単価が下がり、ページ数や装丁をパワーアップできたのだという。

これは嬉しいサプライズだ。

そして中身を見てみたらこれも素晴らしいのなんの!!

この本で紹介されているものは、国立科学博物館の研究員の方々のイチオシ展示なのだ。

画像がデカデカと載っているのはもちろんのこと、解説文章も全ての項目でかなりの量が載っている。

更にはページ右下のQRコードを読み取ると、その研究を行っている研究員の動画に飛ぶことができ、どんな風に研究をしているのかの紹介やこぼれ話などを楽しむことも出来るのだ!

野菜の生産者表示じゃないが、こうやって収蔵品の研究者にアクセスできるのは素晴らしい試みだと思う。

自分が興味なさげに通り過ぎてしまう博物館の展示にも研究者がいて、実際に解説を聞いてみると非常に興味深い世界がそこにはあるのだ。

というか、この本を全部読むだけで相当広い分野の知識が得られる気がする。

中には衝撃的な収蔵品の紹介も一部あってびっくりするが、それもまた人類の歩み。

そういうことを知れる本は貴重である。

繰り返しになるが、こりゃ本当に支援して正解だったな……!

なんだかあまりに出来が良い図鑑だと思うので、装丁を安価にしたものを作って販売するのもありかもしれない。

それによってまた収蔵品の維持費が賄えるのなら、支援者の人たちだって反対することはないだろう。

そういえば、自分は日本中の博物館に行きはすれど、図録というものを全然買ってこなかった。

そして今思うとそれは失敗だった気がする。

やっぱり図録はパラパラめくっているだけでも面白いしためになるのだ。

それに出会うタイミングによって収蔵品への思い入れも変わるもの。

そういう意味で、ふとしたときにすぐ開ける図録は有用な気がする。

なお自分が今まで図録を買わなかった理由の一つは旅行中で荷物を増やしたくないからだったわけだが、博物館などの図録は電子書籍化とかは出来ないものなのだろうか?

もちろん権利とかで色々大変なんだろうなとなんとなく思いはするが、あのドでかい図録でも電子書籍だったらスマホやタブレットの中に大量に入れておけるわけだし、そうなったらと想像するだけでワクワクする。

それに紙の本の元となった原稿データさえあれば、電子書籍化は想像以上に簡単に出来るものだ。(1日でいけるかも)

博物館の新たな収益の柱として、まだまだやりようがあるのかもしれない。

そんなわけで、人生で初めて参加したクラウドファンディングだったが非常に良い経験として終えることが出来た。

このオリジナル図鑑は大事にしつつもしっかり読んでいこう。

そして今や世間は内外の観光客で凄いことになっており、博物館もたくさんの人で溢れるようになってきた。

研究者の方々には、ここ数年で節約してきた分を思いっきり開放して、新たな発見をしてくれたら良いなと思う。

今年はたくさん博物館に行けたらいいな……!!

いいなと思ったら応援しよう!