【指導例】手根筋群の緊張の解除(フォアフリック)

アレクサンダー・テクニークをご存知でしょうか。

4スタンス理論と同じく、指導に大きな効果を発揮する理論です。

一般に、選手としての能力が高いコーチであれば

経験則から指導できることも多いでしょう。

しかし、実際には選手としての実績があまりない、

私のような立場の人もアドバイスを求められる機会があるはずです。

そんな時に、自分の少ない経験則でものを言うと

当てはまらない場合がたくさんあります。

(4スタンス理論で皆さんが学んだとおりです)

そこで、科学的なアプローチで、あくまで現実に起こっていることを

分析することでその人にあった指導をするために、

アレクサンダーテクニークが有効となります。

具体例で解説していきましょう。

今回はアレクサンダーテクニークのアプローチで

卓球選手の指導をしたときのおはなしです。

現状

・競技歴は10年程度の大学生

・戦型は中ペンドライブマン。

・フォアハンドフリックが入らない。

観察してみると、球に力が伝わっていないようで

ネットミスを連発してしまいます。

球に力を加えようとすると大振りになり、

逆にオーバーミスしていました。

しかし、普段のドライブの時には球速もあり安定しています。

つまりミートや引っかける感覚は持っているはずの選手です。

どこに原因があり、どうすれば改善したのか。

順番に解説していきます。

着眼点①(下半身の動き)

台上技術のミスによくあるのが下半身の動きの不足です。

要はボールの位置まで移動していないというパターン。

これを、足の動きをやめてみるという実験で検証します。

前後のフットワークは無しで、最初から足を踏み出して

台の中に体を入れておきます。

その結果、多少改善は見られたものの、

これだけではまだ安定性は足りませんでした。

つまり足の動きは大きな原因ではないということです。

ちなみにこのレベルで足の動きがクリアできている選手は

非常に少ないので、この人はかなり優秀な部類に入ります。

写真はなぜか嬉しそうにネットミスする女性です。

着眼点②(負荷の確認)

次に、身体のどこかに過剰な負荷がないかを確認します。

大まかにカラダのバランスが取れているように見えても、

ほんの少しの乱れが全体に影響するということはよくあります。

この選手の場合は、手首の親指側にこわばりがあるように見えます。

そこで、

手首のスナップを使うように言われたことがありますか、

もしくは意識していますか

と質問してみました。

答えはYESでした。

ここで次の仮説が浮かび上がります。

手首の意識が強すぎるせいで、

必要以上の緊張状態が生まれているのではないか

検証(あえて何かをやめてみる)

仮説をもとに、何が余計・もしくは不足なのか検討します。

ちなみに、こういうときは応にして何か不要なことを

しているパターンが多いです。

手首の意識が強すぎますよ、とそのまま伝えてもいいですが、

やっていることをやめようとするのって実は難しいんです。

なので言葉選びを工夫します。

今回は打球前にラケットヘッドを下に向けてみよう、と一言。

ここがアレクサンダーテクニークの重要ポイントです。

すると突然球筋が良くなり、ミスの少ない綺麗なフリックに改善しました。

問題は打球時ではなく打球前の予備動作にありました。

反対に、打球前にラケットヘッドを上げてもらうと、

元の状態よりもさらに悪化しました。

「○○しない」を使わない言葉選び

「○○しないように」という言葉は指導者なら使ってしまいがちですが、

生徒にとってはかなり困る言い回しでもあります。

なぜなら「しない」というネガティブワードでは

正解がわからないままだからです。

それに対して「ヘッドを下に向ける」というポジティブワードの場合、

やるべきことが絞り込まれるので理解しやすいのです。

指導者は、何かをやめさせたい動きがあったとしても

そのまま指摘するのではなく、

別の動きをさせることで自然と余計な動きが

なくなるように導くワードセンスが求められます。

あくまで現象に着目し、

求める結果を得るためにすべきこと・そうでないこと

を検証により導き、適切な言葉で伝えます。

これがアレクサンダーテクニークの手法です。

考察

近年の中ペンは許シン選手のように

ヘッドを寝かせるタイプの人も多いので、

プロがやっているからと言ってそのまま真似すると

悪影響が出る場合があります。

このタイプは親指が伸びているため

ヘッドが高い位置にある状態が自然になります。

対して馬林選手のように親指を曲げる選手は

ヘッドが下がった状態が自然です。

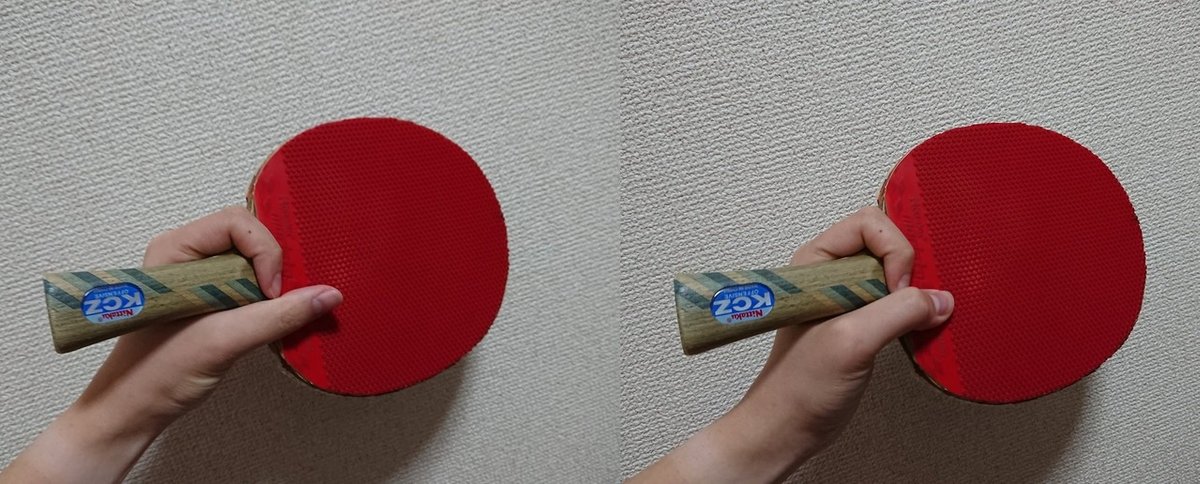

この写真では技術的にも画角的にも対照性が無く

分かりづらいので別の写真で解説します。

親指を伸ばしている左の写真に比べ、

曲げている右では同じ角度を出すときに

手首に負担がかかっていることがわかるでしょうか。

負担があるくらいなら、見た目にこだわらずに

いっそヘッドを下げちゃっても大丈夫だと伝えることが出来ます。

この観察→気付き→実践を繰り返す事が

アレクサンダーテクニークの理念です。

科学的な知識が必要ないにもかかわらず、

非常に科学的な考え方を実現できます。

アレクサンダーテクニークでは

観察 → 気付き → 実践(検証) → フィードバック

のループを回す

おまけ

それではなぜ親指を伸ばす選手と曲げる選手がいるのか?

実は、見た目としては曲げているか伸ばしているかの違いですが、

工学的には前者は親指の第2関節を駆動し、

後者は第1関節を駆動しているというのが正確な表現です。

人体は基本的に関節を1つ飛ばしに駆動する

という一般的な性質があります。

隣り合った関節を同時に動かすのは結構難しいので試してみてください。

要は片方を支点にする必要があるのです。

これは指先に限りません。

ラケットを振るときに、肘をあまり曲げ伸ばししないタイプ

の人は肩や手首を大きく使いますし、

対して肘をよく動かす人は肩や手首の動きが小さいです。

この話は実はそのまま4スタンス理論にも

関係してくるのですが、それはここでは言及しません。