ESO・「テイルズ・オブ・トリビュート」のパトロンについて、後編(追加パトロンについて)

前回記事では、最初から使えるデフォルトのパトロンについてまとめました。

ESO・「テイルズ・オブ・トリビュート」のパトロンについて、前編(初期パトロンまで)|辰巳屋|note

今回はToTを遊んでいくうちに増えていく追加パトロン「アンセイ」「リーチ」「オルグヌム」「ラジーン」「ドルイド王」をまとめます。

より厳密には、これらのパトロンはただ遊んでいれば増えるのではなく、ToT勝利報酬に含まれるデッキの欠片を回収したり、特定のNPCと勝利することも入手条件になります。

それぞれの入手法については、ゲーム内メニューの「コレクション」→「テイルズ・オブ・トリビュート」のパトロンの項目で確認できます。

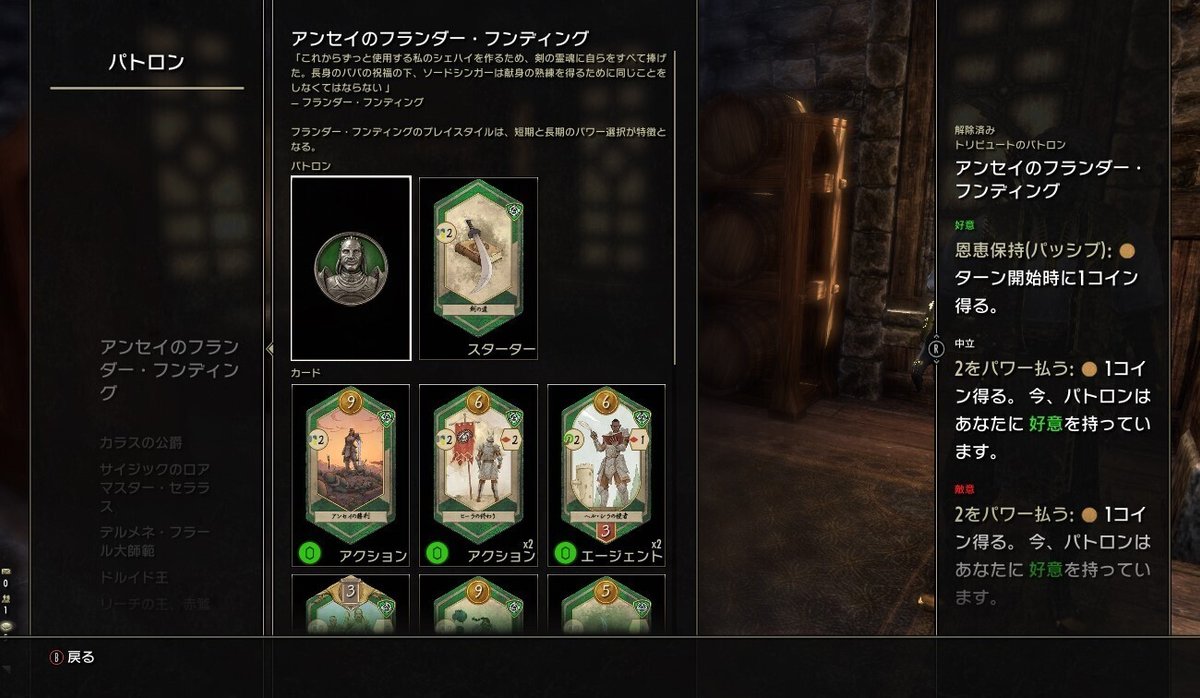

■緑「アンセイのフランダー・フンディング」

デッキ傾向:パワーor他効果が選べるカードが多い。カードを先んじてクールダウンから手札に入れられる。

パトロン効果:パワー2で取得後、毎ターンコイン+1貰えるようになる。

このパトロンはパワー2で味方にし、味方にした時点でコイン+1が取得でき、味方状態のまま自分のターンを迎えられると、ターンの最初で自動的にコイン+1が貰えます。この効果は、このパトロンが敵に取られてしまうまで続きます。好意時に再使用も出来ません。

一見地味な効果ですが、特に序盤に多い「あと1コインあればあの良いカードが取れるのに!」というタイミングに活躍します。

またこのパトロンは一度でも使用されると、以降は「味方or敵対」の立ち位置のみになり、中立になることはありません。パトロン勝ちを狙う・狙われる時には注意が必要です。

アンセイデッキのカード特徴は「効果が選べるカード」があることと、「クールダウンにあるカードを、手札シャッフル前にドローに入れられる」ことです。

簡単にToTルールのおさらいをします。

ToTは「ドローと手札」、つまり今持ってる手札全体から、ターンの最初で5枚引き、使用したカードはそのターンの間は「プレイしたカード」に入り、ターン終了時にクールダウンに入ります。また、タバートで引いたカードはその時点でクールダウンに入っています。

クールダウンに入ったカードは、残りの「ドローと手札」を一旦全て引き終わることで、新たにタバートから入手したカードも含めて「ドローと手札」に戻り、シャッフルされてまた5枚ずつ配られます。

しかしアンセイのカードは、クールダウンにあるカードの中から選んで、そのまま「次の自分のターンに確実に引ける」カードにすることができるんです。ゲーム内ではこの効果を「更新」と呼んでいます。

例えば、使用したばかりのパワー加算が多いカード、コイン加算が多いカードを何度も引き戻せれば、それだけ勝利に近づきます。ただし、あくまで「クールダウン」にカードが無ければ効果を発揮しないことには注意が必要です。

・フンディングは剣聖でありレッドガードの導き手

「これからずっと使用する私のシェハイを作るため、剣の霊魂に自らをすべて捧げた。長身のパパの祝福の下、ソードシンガーは献身の熟練を得るために同じことをしなくてはならない」――フランダー・フンディング

長いパトロン名ですが、これは「アンセイ(剣聖)のフランダー・フンディング(人名)」となります。

フンディングは大海原を渡ってタムリエルのハンマーフェル地域に辿り着いた人々が、自分たちを「レッドガード」と呼称するより前、別大陸の砂漠地域「ヨケダ」の人々であった頃の英雄です。

無名の神々を奉じながら刀剣術を極める集団「ソードシンガー」、その中でも偉大な者だけが名乗れる「アンセイ」の称号を持つ者であり、魂の力で具現化する剣「シェハイ」の使い手でもありました。

彼はやがて、邪悪な帝国に根絶やしにされようとするソードシンガーたちの指揮を執ります。圧倒的少数のシンガーが30倍の帝国軍に対して、ほぼ相打ちの形で紛争が終結、「帝国は維持できないだろう」というほどの痛手を負わせました。そしてフンディングは生き残ったシンガーや彼に追随する人々を連れ、船団によって大海原を渡り、ハンマーフェルに辿り着いたのでした。

■深緑「リーチの王、赤鷲」

デッキ傾向:手札を減らすデッキ。パワーのみでコインなし。

パトロン効果:パワー2消費し、もう1枚ドローできる。

このパトロンの使い方はシンプルに「パワー2と引き換えに、もう1枚手札からカードを引ける」というものです。あと1枚コインが欲しい、あと1枚手札内のカードを引けたらコンボが決まる、という際に有用です。

このパトロン効果も強力ですが、その真骨頂はデッキ傾向の「デッキを間引ける」、つまり手札を減らせることにあります。

タバートからコスト分のカードを引いていくと、それだけ手札が増えます。可能ならコンボが繋がる、同じパトロンのカードだけ引き続けたいものですよね。しかし初期の手札である「コイン6枚」と「パトロン4枚(1枚はコンボが繋がるから3枚としても)」がある限り、中々そうもいきません。

それがこのパトロンがあれば、

不要なカードを間引き、こんなドローがしやすくなるんです。

手札を間引けるカードはリーチ以外にも、中立の財務官、ラジーンにも数枚入っています。が、破棄できる枚数はリーチがダントツで多くなります。

・赤鷲は燃える剣で1000人の敵を切り伏せた変貌の英雄

「鷲が甲高く彼の名を叫んだ/彼が母の胎内より立ちし時/血のヘラジカの目を持って生まれた/怒りはダイヤモンドの運命の兆し」――赤鷲の歌

赤鷲は第一紀1030年頃、リーチの王となった人物です。出生時に鳥の鳴き声が響き、丘に赤い花々が咲いたことから、リーチ語で「赤鷲」を意味するファオランと名付けられました。

当時のリーチ地方は10人の王が居たものの、互いに争いをしていました。そんな中、幼いファオランは預言者に「最高の王となる」「彼の下にリーチが団結する」と言われます。

ファオランは成長すると予言通りの頭角を現し始めるも、その最中、南の帝国から女帝ヘストラがリーチに戦争を仕掛けます。多くの王が抵抗するも帝国の力の前に敗れ、やがてリーチは降伏し、帝国の支配を受け入れます。それを拒否した赤鷲は、帝国を恐れるリーチの長老たちによって追放されてしまいました。

赤鷲はそのまま「自由を求める民」「リーチのやり方を望む民」を集めて国をつくり、ゲリラ的に帝国への抵抗を続けましたが、帝国側は本土から延々と人材や物資が補充されるので不利な消耗戦を強いられていました。

しかしファオランはハグレイヴンと契約を交わし、自身の人間性や心、意思を魔女に渡す代わりに強大な力を手に入れます。彼は無慈悲な復讐鬼となりましたが、それから2年後、ファオランとその民は全ての帝国民をリーチから追い出すことに成功しました。

ほどなく現れた帝国の軍勢が再びリーチを支配しようとした時、燃える剣を携えたファオランは1人で赤鷲の要塞を囲む軍勢の中に飛び込み、1000人を倒して帝国を敗走させます。しかし日が落ちると同時に彼は力を失って崩れ落ちました。

彼は最期に剣をリーチの民に渡し、戦いを託します。そして人々が戦い続けて自由を取り戻し、この剣を自分の墓に返した時、自分は再び立ち上がってリーチを導くだろう、という誓いを立てたのでした。

■水色「妖術王オルグヌム」

デッキ傾向:小コストでプレステージやパワーを加算するカードが多い。

パトロン効果:コインを2~3消費すると、その時に応じたパワーが獲得できる。

このパトロンは使用する時の友好度や手札の枚数によって得られるパワー数や効果が変わります。

・好意

3コインを支払い、所持カード4枚ごとに1パワーを得る。また、1枚の「マオマーの乗船部隊」のカードがクールダウンに置かれる。

・中立

3コインを支払い、所持カード6枚ごとに1パワー得る。

・敵対

2コインを支払い、2パワーを得る。

つまり好意時をキープしつづけ、使用するターンが増える程、パワーが得やすいだけでなくプレステージも増えやすくなります。3コインという使用条件から、それなりにコイン繰りを考える必要もあるものの、うまく回せれば爆速で大差をつけられるパトロンです。

デッキ傾向としては、コイン少な目・パワーやプレステージ追加が多めです。2コストで使える追加パトロンや、「マオマーの乗船部隊」を増やせるエージェントなど、ただパワーを増やすのではなく「手札が増えるだけ有利」な状況を作りやすいデッキです。

・オルグヌムはマオマーたちの不老不死の指導者

「オルグヌム王と呼ばれるアークメイジは、隠れ島ピャンドニアの追放者たちを長い間先導した。彼は自分の若さと活力を、邪悪な呪文と儀式、そして生贄を使い、絶えず再生させていた」――発明家テレンジャー

妖術王オルグヌムは、サマーセット島の南にあるピャンドニアという島国に住むマオマーたちの指導者である「アルドマー」です。

この「アルドマー」とはアルトマーやダンマーなど、今現在「マー」とつく種族全ての祖・ルーツとなる種族であり、書物を信じるならオルグヌム自身は代替わりせず、初代当人のまま君臨していることになります。

遥か古代、アルドマーの貴族だったオルグヌムは並外れて裕福でしたが、その富を反乱に出資したためにピャンドニアに追放されます。そしてアルドマー、ひいてはアルトマーたちがサマーセットを「新たな故郷」とした時から、その歴史の大半に「オルグヌム王が率いるマオマーの襲撃」が記されるようになりました。

優れたアークメイジでもあるオルグヌムは魔術と儀式・生贄を用い、世紀ごとに若返ることで、マオマーたちの指導者に彼一人が君臨し続けています。それは第二紀ESOにおいても同様であり、ESOのDLC「ガレン」においては彼に忠誠を誓うマオマー海賊が友好NPCとして登場しています。

■橙色「満悦の虚言者、ラジーン」

デッキ傾向:敵のプレステージを減らせるなど、色々な妨害をする。コインカードも多め。

パトロン効果:コインを3消費し、「当惑」という何の効果もないカードを相手のクールダウンに追加する。

このパトロンを使用すると、相手の手札にハズレカードを混ぜ込むことが出来ます。それがこの「当惑」です。

説明通り、プレイ効果が全くないカードです。手札に引いた時に、リーチ系のカードを始めとする「カードを間引く」効果のカードが無ければ、クールダウンを経由してまた手札に残り続けます。そんなカードが5枚も6枚も手札に増えたら、その邪魔さたるや。

財務官パトロンで2コイン効果の「財務官」にすることもできますが、それも増えすぎるとコンボの邪魔であり、パトロンを延々財務官の変換に費やし続けるのも勝ちを目指すには辛いものです。

自分で使う際には「一番欲しいカードをタバートから引いた後に3コイン残るかどうか」を意識すると、積極的に相手に当惑を送りつけられます。

当惑のユニークさもさることながら、デッキも曲者揃いなのがラジーンの特徴です。

ラジーンは2コンボ目以降で、「相手が1~3のプレステージを失う」系のカードが多数あります。

ラジーンデッキにはパワー追加のカードこそないものの、相手にラジーンを取らせ続けてしまうと、自分がパワー系カードで取得したプレステージをどんどん削られてしまいます。じわじわと忍び寄り、「あっ」と思った瞬間には不利にさせられている、まさに隠密系のカードです。

・ラジーンはカジートたちに愛される「盗賊・追いはぎ」の神

「隠し持っていたナイフを取り出して、泥棒の神は太った商人の影をきれいに切り取った。すぐに彼は影の足を自分の影に結び付けた。ラジーンは笑いながら道を歩き続けた。2つの影が、彼の前と後ろで踊っていた」――ラジーンのセブンシャドウ

ラジーンはエルスウェアの歴史上に存在する「最も有名な盗賊」です。元々実在の人物でしたが、「女帝の首からタトゥーを盗み取った」など、盗みに関する見事な悪行の数々から神になった存在です。トリックスターの神とも呼ばれています。

自身の7つの影、「セブンシャドウ」を従えており、ラジーンの記憶を持つ化身でもある彼らはタムリエルの中に興味を持つ存在を見つけた時、ラジーン自身に代わってそのラジーンの命令を遂行する存在です。

例えば書籍の「ラジーンの影」では、ラジーンに取引を持ち掛けた吟遊詩人のリラに宿って魅了の力を授けました。リラは詩人に豪運を与えたものの、怨みもまた同じ程買わせるなど、ラジーンの加護は猫のような気まぐれさを思わせます。

影を介したラジーンの介入やその逸話は多く、それだけカジート達に身近な神だとも言えます。悪行である盗みや押し込みの神でありながら、それを一概に「悪」としない価値観を持つカジートたちによって愛される陽気なラジーンは、彼自身もまたカジートたちを「ラジーンの民」として愛しているようです。

■薄緑「ドルイド王」

デッキ傾向:様々なデッキ上の行動でパワーやコインが加算されるデッキ。

パトロン効果:パワー2消費し、タバートのカードを最大2枚入れ替える。

また、ドルイドデッキで一定枚数のコンボを決めると「キメラ」エージェントが手札に入る。

このパトロンを使うと、パワー2を消費してタバートのカード2枚を排除+入れ替えることが出来ます。

さらに、ドルイド王のパトロンは使用しなくても、ドルイドカードで4~5のコンボを決めることで自動的に、「キメラ」のカードをクールダウンに追加する効果があるのです。好意なら4コンボ、中立なら5コンボです。敵対時にはこの効果はありません。

更に挑発効果持ちの耐久5エージェント

ドルイド王デッキの特徴は「コンボ数が多い」こと、そして「特定の行動をした時際、その回数だけコイン・パワー・プレステージが加算される系のカードが多い」という強みがあります。

自陣クールダウンにカードが置かれるとパワー+1するカード

他パトロンにおいて、多くのカード効果は「自分のターン」に発動するものですが、ドルイドデッキでは「相手のターン時の行動で、自分のコインやプレステージが増える」という現象が起きます。

逆に言えば、自分のターンの行動次第で相手にもそのチャンスを与えてしまいます。

特に相手の場にドルイドエージェントが居る時は、「先にどんな行動をしたほうがいいか」を判断する為にも、何かする前に相手の場のエージェント効果を確認するのがおすすめです。

・ドルイド王はガレン島ドルイド部族の失われた指導者

「山が揺れ、種を蒔く者が目覚めし時/玉座は再び花開く/一つの選択、一つの意思、一つの縛りし言葉/すべての地に祝福か災いをもたらすだろう」――カソレインの夢(注釈付き)

ハイロックを海を渡って南下した所にあるシストレス諸島、ハイ・アイル島の北西にある「ガレン島」には、第一紀330年にハイロックから離散したドルイド部族が上陸しました。

このハイロック→ガレン移住計画を立てたのが、「最後のドルイド王」カソレインです。当時のハイロックを支配するディレニ王朝による迫害により、ハイロックにおけるドルイドたちの生き方が苦しいものとなっていました。そこでカソレインはイフレによってもたらされた特別な植物船の作り方をドルイドたちに伝え、船団によって多数のドルイドたちがガレンに辿り着きました。

ドルイド王と最初のドルイドたちはガレン島の無秩序な自然と交渉し、精霊を召喚して鎮めるなどして、島の自然に穏やかな秩序を取り戻しました。

その後、ドルイド王は亡くなります。ガレン島ドルイドの主要な三部族である「ファイアソング」と「エルダータイド」、「ストーンロア」のサークルは彼の予言に従い、”その時”が訪れるまで新たなドルイドの王を頂くことなく、各々の重んじるドルイド信仰を続けていたが——というのが、ESOのDLC・ファイアソングの重要な背景となります。