スタートアップTips〜はじめての新卒採用〜

創設間もないスタートアップが新卒採用を始める。昨今この風潮が強まりつつあります。経営者の意向が強い創業期における新卒採用ですが、採用するコストや育てるコスト、そのほかあらゆるコスト以上に、新卒が組織に与える恩恵(投資効果)が高いと考えられています。

さてそこで、本日は「スタートアップTips〜はじめての新卒採用〜」にて新卒採用を始めたいベンチャー経営者や人事の疑問にお答えします。

こんにちは。オープンエイト人事の小寺です。当社はAI×動画自動生成クラウドサービス”Video BRAIN”を提供するベンチャー企業です。あらゆる企業のマーケティング・広報/IR・営業・人事などへの動画活用をVideo BRAINおよび、CSによるコンサルティングにて支援しています。

私のキャリアは15年を超えましたが、そのうち10年強が人事。そのうち(専任・兼務も含めて)8年ほど新卒採用に関わってきました。ソフトバンクにいた頃の新卒1000人採用から、米国関連会社との合弁会社(2000名規模)設立時における新卒採用立ち上げ、そして最後にオープンエイトという急成長ベンチャーでの新卒採用。あらゆるパターンで経験してきましたが、いずれも似て非なる活動で、手法が全く異なります。

今回は、スタートアップTIpsなので、スタートアップで新卒採用を成功するための手法をお伝えしたいと思いますが、スタートアップの新卒採用は、おそらく採用の原点です。スタートアップというからなんか特殊でカッコイイオーラがまとってますが、要は、新卒採用で最も難しい中小企業の採用(大企業を超える良い人材を採用するならの話)なのです。ここをぜひ冷静に考えて欲しいなと思います。

まずは超初心者編(超ざっくり総編)。好評だったらいつか応用編(各論)まで行きたいなーと思います。

なぜやるのか?

タイトルがwantedlyさん丸パクリ。。

先日ベンチャー界隈での新卒ミートアップで、他企業さんともこの話をパネルディスカッションしていきましたが、全員ほぼ同じ答えでした。

会社のカルチャーを作って欲しいから

これはスタートアップが多く使う表現なのではないかなと思います。

ソフトバンクグループ時代は、経営企画と事業部と人事で作る要員計画から必要採用数を割り出し、全体予算を見ながら中途と新卒で人数を振り分けながら、1)人数 2)採用コスト 3)生産性 をシミュレーションしていました。多額のフィーや採用コストのかかる中途採用と異なり、新卒は安く大量に優秀人材が採用ができる。そして、3)については、初年度は低い生産性ですが、3年後には高い生産性を弾き、中途採用の生産性を上回っていく。なので、タレントマネジメントに上がってくる優秀人材は中途社員よりも新卒プロパーが多く、新卒は、金の卵として、大事に育て、最後は会社をリードする存在としていました。結果的にそれが「会社のカルチャー」形成とはなっていますが、あえて、新卒採用の目的を「会社のカルチャー」とは言わなかったものです。

ではなぜスタートアップではカルチャーと呼ぶのか?

そもそもカルチャーとは何なのか?

皆さんは会社のカルチャーと言われて、何のことかパッと言語化できますか?

カルチャーの本質

パネルディスカッションで

「新卒の皆さんに期待することは会社のカルチャーを作ることです!」

と伝えられた新卒は愛想笑顔の中に「なにそれ」という表情でした。

これは担当する人事自身も即言語化するのは難しいと思ってます。

なぜなら「カルチャー」は、過去から積み上がってきた(まるでミルフィーユのような)歴史の積み重ねを表す表現であり、たくさんの事象を総動員したものを総論として「カルチャー」と表現しているからです。

私が思うに、スタートアップにおけるカルチャー形成とは、

「カルチャー」=(「価値観」×「行動様式」)のX乗 ※X=年

要は、カルチャーは長い年月をかけて作る会社の

「思考の傾向(価値観)」と、「行動の傾向(行動様式)」です。

創業者または経営トップは、長い年月をかけてこの2点を会社に根付かせる(会社のアイデンティティを作る)ために、新卒を採用することが多い、ということです。

分かりやすいところでいうと、

リクルートのカルチャーは?サイバーエージェントのカルチャーは?NTTのカルチャーは?公務員のカルチャーは?と聞かれたらパッと、なんとなく浮かびますよね?そのイメージ付けかなと思います。

そしてこれ(作りたいカルチャーとはなんぞや)を正確に理解して新卒採用に動かなければ、ただスタートアップで成長したいだけの新卒を数名採用し、2年くらいで辞められて、転職や独立していきます。

欲しい人材の言語化

会社のカルチャーを作れる人材とは何か?

新卒に関わる全員が共通理解を言語化して持っておかなければバラバラな価値観と行動様式の人材が会社に入り、当初の目的とズレる結果を生みます。

ちなみに当社の欲しい人材の言語化プロセスは以下のように策定しました。

①創業者が考える社内の優秀人材数名にヒアリング

∟学生時代の経験、頑張ったこと、悔しかったこと、辛かったこと、ターニングポイントでの意思決定のポイント、大事にしていること、当社を選んだ理由、後輩として入社してきて欲しい人、活躍できると思う人、自分の性格、などなど

※このときはあと10名ほど若い実績をあげているメンバーにインタビューしてます。

②カテゴリーごとに共通項をリストアップし言語化

∟学生時代は何か一つに熱中していた、たくさんのアルバイトを掛け持ちしていた、大事にしていることは人との会話、成長環境を常に求め続ける、素直さ謙虚さ、負けず嫌い、などなど

③カテゴリーごとに言語化されたリストを見ながら重要だと考えるエッセンスを拾い上げる

この3つを挙げながら欲しい人材の明確化を図ります。ちなみに当社が行なった⓶③のまとめはこのような形になっています。

採用コンセプト(Key Message)を作る

採用コンセプト(Key Message)作りって楽しいです。ただ楽しいがゆえに適当に自分の好きな言葉やカッコ良いフレーズをつけがち。採用コンセプトには、必ずコンセプトの元となる論拠が必要です。

当社は欲しい人材を明確にした後に下記のようなコンセプトを設計しました。

ちなみに採用コンセプト(Key Message)というのは自社の採用の方向性を外部に出す企業のコーポレートアイデンティティみたいなもので、昨今必要性の有無を話す人もいるようです。まあ正直個人的には戦略の問題なので、どっちでも良いかな、という感じです。

※個人的には作りたい派

ちなみに色々調査した結果、新卒採用の強いベンチャー~メガベンチャーはこんな採用コンセプトでした。

↓こちらはOneCarerさんからのデータから抜粋

欲しい人材の層〜Tierという考え方〜

欲しい人材の定義をし、採用コンセプトを作って、さあ採用するぞ、となるかと思いますが、価値観と行動パターンがあえば何でもいいわけではないと思います。いわゆる『優秀な学生』を採用したいニーズですね。

最近お仕事させて頂いているスローガンさんの提唱する『優秀な学生』の一つの定義がとても面白く、自分の中でもモヤモヤがスッキリしたので紹介させて頂きます。

上記の通り、能力別(この場合の能力は地頭)に学生をTierで分けて、どの層を取るのか、を決めていきます。なので、自社にとっての優秀学生がTier1.0とは限りません。

ここでポイントなのは、全て同じTierで揃える必要はないということ。

10名採用目標を立てたなら

3名をTier1、7名をTier1.5~2.0、とするのも戦略です。

なぜなら、Tier1の学生は、頭の回転早くキレものは多いが、地道に営業だけすることを好まない。Tier2は逆に地道に営業で稼いでくれるが、事業開発できる人材か、最短で役員になりうるか、と言われたら難しい、というようにメリデメが逆転するため、入社後の配置まで考えて、人材の層を考えていく手法もぜひ検討してください。

※実際にこの手法で採用が大成功しているメガベンチャー、ベンチャーはたくさんいます。

採用単価の設定

中途採用の場合、エージェントを使うと35%Feeが平均でかかるため、1人200〜350万見込む必要がありますが、新卒にはどれだけ予算をかければ良いのか、ここは私も解はありません。いまも模索中です。

最高峰の人材を採用する、リクルートさんやDeNAさんは、莫大な採用予算をかけて日本最高峰の人材を採用していますが、スタートアップにはとても真似できないと思います。参考までに他社さんの情報だけ掲載します。高ければ良いというものでもないと思いますし、安ければ採用できませんし、ちょうどよい採用単価は、各社なりに見つけてもらえればと思います。

↓こちらは小寺調べです。

通常Closedな情報なので企業名はアルファベットとしてます。

年間採用計画を立てる

新卒採用は、中途採用のように通年で同じことをし続けるわけではなく、日本の大学生の行動に合わせて、活動をしていく必要があります。

※なのでよく通年採用という言葉を聞きますが、オフシーズンの採用は、間口を開けておくだけて、実際たくさん採用できるわけではありません。(日本の大学生の場合は、です)

よくこれを釣りで例えるのですが、魚のいない時期や場所で釣りをしても何も釣れないことを肝に銘じる必要があります。逆に、魚のいる時期と場所で釣りをすれば、誰でも必ず採用できます。※不謹慎な言い方でゴメンなさいmm

ただ、そこが釣り堀であればライバルはたくさんいます。

たくさんの釣り人の中で自分がいかに最高級のマグロを計画数釣り上げるかですね。※不謹慎な言い方でゴメンなさいmm

2023年の学生の動きを示した図です。毎年このように新卒採用エージェントのリサーチ情報が出るので、毎年変化を見ながら戦略を更新してください。

※ネオキャリアさんのホームページから抜粋(とても分かりやすい)

なんでもありな母集団形成

このnoteを見てくださった方の大半はもしかしたらここだけを知りたくて読んでくださっているかもしれません。欲しい学生のエントリー数をいかにして増やすか、ですね。

※今となっては信じられないくらいの密。(これ2017年新卒合同説明会)

母集団形成のポイントは3つです。

①採用予算は必ずROIの高い施策に投資する

⓶母集団形成はプランA~Cまで立てる

③予算をかけない母集団形成を工夫する

上記の解説↓↓

①→採用予算はROIの高い施策に。。って当たり前ですね。

ただROIを試算するときは、予算に対して何人の母集団形成ができるか(お取引業者の甘い言葉に騙されないように)自身で計算し、相対比較した上で、最も高い施策に投資していきましょう。これなら決裁もスムーズです。

母集団単価=予算(イベント/スカウト/媒体掲載など)/想定獲得母集団形成

この場合の分母(想定獲得母集団形成)は、エントリー数でも選考数でも2次選考数でも良いと思います。

昨今ではメルカリさんの「1/1採用」という言葉が話題を集めました。要は、母集団が多ければ良いというものではなく、母集団1人が内定し入社することが最も最適な新卒採用である、と。(その通り!なのですがなかなか実行は難しいのです。どうしてもたくさん呼び寄せてその中からいい人を選ぶ方が、人事が心理的に楽なので)

⓶プランAがこけたときにプランB・Cを発動

➡これは採用に限らず、どのセクションも意識する話ですが、母集団形成の進捗を見ながら、いつでもプランB・Cに移行できるようにしておきたいところです。

③予算をかけない手法を磨く

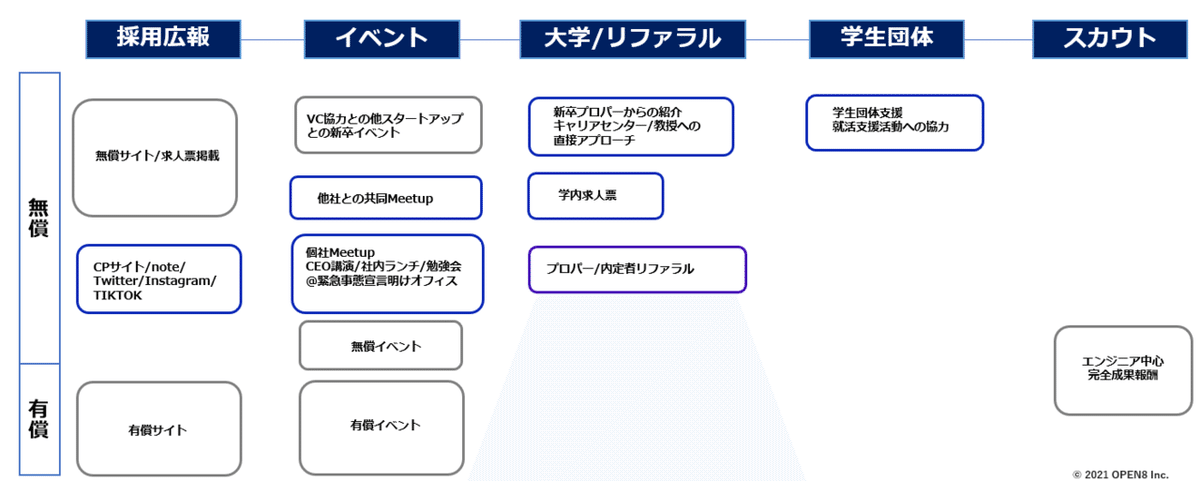

➡ここでご紹介するのは当社の今年の事例です。無償施策多めのまさにスタートアップらしい何でもありな母集団形成です。(とはいえ下記に書いてるのは比較的紳士なアクションの代表例です。もっとエグイのを知りたい方はご連絡くださいー)

2021年の当社の母集団形成↓↓

以下に予算をかけずに母集団形成を作るかは人事の腕次第。あとはスタートアップなので他スタートアップと、いかにコラボするかも無償施策にはとても重要です。無償なのでつべこべ言わず全部やる!ですね。

まとめ

スタートアップでの新卒採用をスタートする上で、やはり母集団形成の仕方は一番気になるもの。ただ目的・ゴール・戦略なしで母集団形成しても、必ずあとで後悔します。(辞退や入社後離脱リスクがめちゃ高まる)

ということで今回は、ここまで。

選考管理の方法や内定フォローの仕方、より深い母集団形成の話など、より詳細を知りたい方は気兼ねなくご連絡ください!(あと記事へのイイねもお待ちしてます)あまりにも多ければ記事の続きを書こうと思います。

おまけ

新卒からすると、ファーストキャリアは人生のターニングポイント。彼らが心から入社を喜んでくれる&働いてくれる会社づくりをしていきたいものですねー。