天井裏にいる「誰か」と「何か」

今読んでいる本の休憩に読み始めたこの本が面白くてあっという間に読んでしまった。

精神科医である筆者が患者達の江戸川乱歩の『屋根裏の散歩者』の様な「屋根裏に潜む誰か」の妄想の例を挙げながら「何故屋根裏なのか」「何故出て行かないのか」という謎を明らかにしていく。この妄想は独居老人に多く見られるそうで、しかしながら必ずしも痴呆症というわけでもないらしい。この一文にある様にこの「誰か」は孤独を埋めるためのある種の「イマジナリーフレンド」であって、それは非常に妖怪的だなあと感じた。

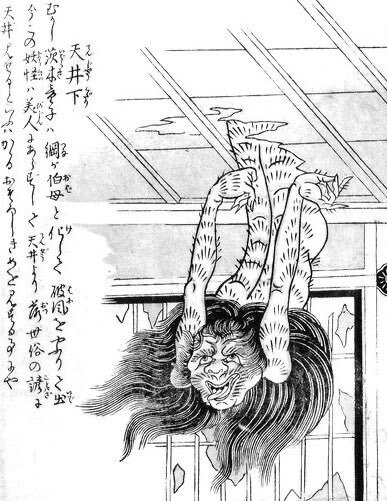

天井にいる妖怪というと鳥山石燕の『百器徒然袋』にある「天井嘗」がいる。

以前紹介した暮露暮露団の様にこの妖怪も『徒然草』にその起源を持つ。徒然草第五十五段に「家の造りは夏を中心とし天井は高く灯が届かぬほど」とあり、天井嘗はそんな天井の暗闇に現れ、滲みを残していくという。

この天井嘗も「天井のシミ」という事実があり、そこに「過剰な意味」を見出す事で生まれる妖怪だが、前述の通り『徒然草』に着想を得て鳥山石燕が創造した妖怪でこういった怪異の存在が信じられていた訳ではないし、もしこれが病的な妄想によるものであればもっと「通俗的な」姿であっただろう。しかし「屋根裏の誰か」と「天井嘗」に共通するのは「屋根裏」と「天井の闇」という安全である筈の家に存在する異界に現れるという事。

「天井下り」という妖怪はまさにその異界を破って現れるという。その姿は天井嘗と同じく人間のそれとは大きく異なっている。

思うに病的な妄想による「誰か」はその存在を盲信するが故に人間でなければならず、そして対して妖怪は異界の恐怖自体であって、その存在そのものには意味がないから(実際、妖怪天井下りはその姿を晒すだけで何もしないという)その姿は人間ではない「何か」ではなくてはならないんだと思う。

ただ、陰謀論者などにも言えるが、病理によって「通俗的な物語の胚珠」が天井に潜む「誰か」という「常識から多く隔たった結論」を引き出すなら、最初から天井嘗や天井下りの様な天井に潜む「何か」=「妖怪」のせいにしてしまった方がそれ以上発展しない分、健全である気もする。