刀剣男士・小烏丸はどの小烏丸?〜祖が子ども姿のワケ〜

これまでnoteでは小烏丸に関係する逸話や来歴を取り上げてきた。

筆者は元々刀剣男士・小烏丸のオタクファンであるから、この話題を紹介できるまでになれて非常に嬉しく感じている。

以前、ツイッターにおいてこんな質問をフォロワーさんが投げていた。「なぜ小烏丸は子どもの姿なのだろう」と。

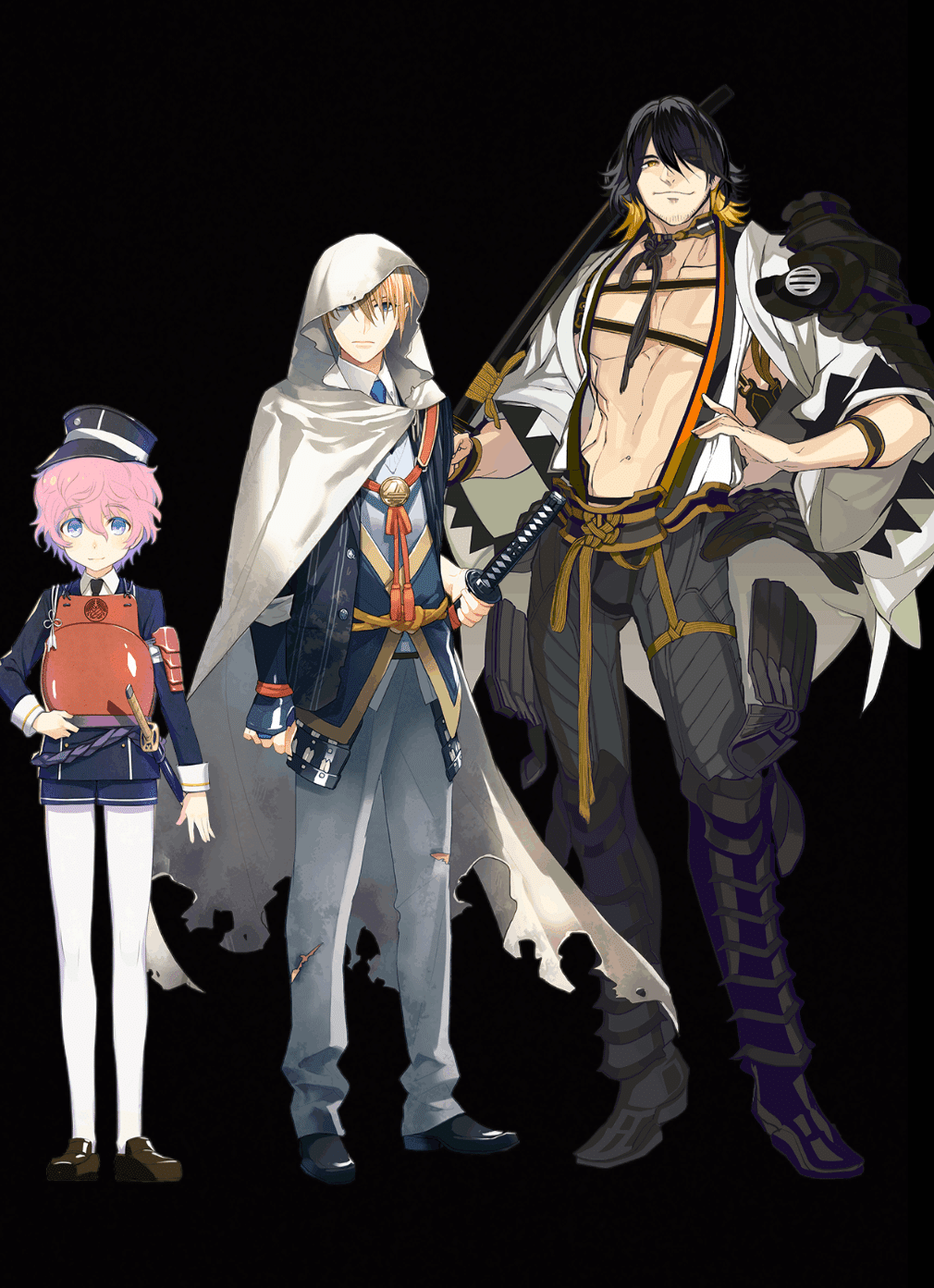

スマホ&PCブラウザゲームの刀剣乱舞ーONELINEーでは、「刀剣男士」というが故に男性という性別の括りがあれど(美少女や美女に見間違うほどの刀がいるが一応男性である)、少年・青年・壮年と取れる者もおり見た目の年齢は幅広い。

見た目と実年齢は比例するわけではないとわかる

小烏丸は「日本刀剣の祖」として年長者であるのに、子ども姿のため確かにギャップは大きい。実は先ほど紹介している長曽祢虎徹とはおよそ800年もの年齢差がある。が、実際に2振を並べればどっちが年上に見えるか明白だろう。

今回は小烏丸がどういった刀から顕現し、こんなにも幼い姿をしているのかビジュアルと来歴を照らし合わせながら考察していこう。

※本記事内の「現在」は2022年8月20日現在を指しています

※本記事内に、刀剣男士の真剣必殺イラストや回想のネタバレがあります。ご注意ください

カラーリングと衣装のつくり

【新しい刀剣男士公開 小烏丸(こがらすまる)】(2/2)

— 刀剣乱舞-本丸通信-【公式】 (@tkrb_ht) November 12, 2016

「我は今の形の日本刀が生まれ出づる時代の剣。言わばここにいる刀剣の父も同然よ」(cv.保志総一朗) #刀剣乱舞 #とうらぶ pic.twitter.com/twYzmliK3n

刀剣男士小烏丸は、2016年11月10日に一部のビジュアルが開示。同12日に全身ビジュアルがお披露目され、その後18日〜21日にかけ期間限定鍛刀にて実装された。現在は通常鍛刀と通常ステージの5-1ボス、7-3通常マスでドロップが可能。

以下のような設定で刀剣男士になっていることが公開されている。

古来より重宝として名高い太刀。

一説では日本の刀剣が日本刀と呼ばれる形になる成立過程にある一振り。

故に、烏の童子を想わせる姿で励起されるが、他の刀剣たちは言わば我が子であり、自らはその父として振る舞う。

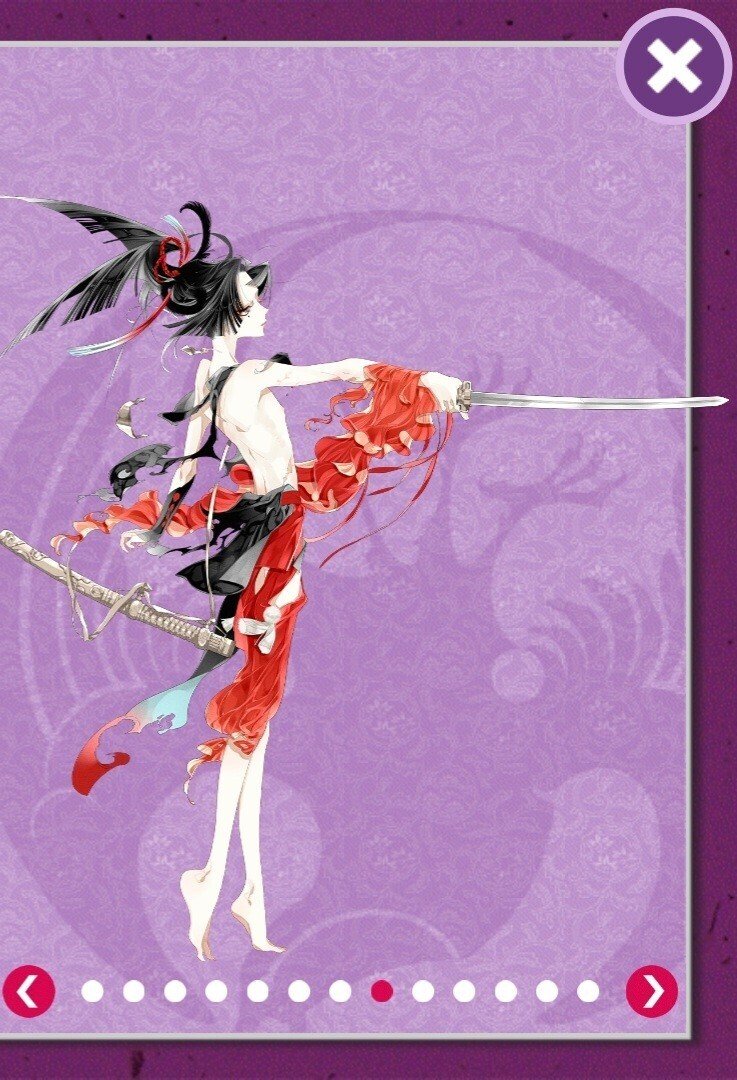

赤色の衣と黒色の水干、ところどころに水色が使われている。色白で少々怖いほど細身なのが彼の特徴と言えるだろう。

赤色は平家がルーツ

このカラーリングについては、完全に平家の赤旗を連想させる。

源平合戦が勃発した頃、敵味方が大勢入り乱れての戦闘となった。この時に誤って同士討ちになってしまわないようにするため、平家は赤旗、源氏は白旗を利用している。

「なぜ、赤と白になったのか?」という点に関してはいずれも諸説あるが、平家は太陽神のアマテラスを祖先とする天皇の子孫であること、貴族であったことの主張などが挙げられている。

(余談だが、小烏丸の紋にある八咫烏は太陽神の化身でもある。赤色はその部分も反映しているかもしれない)

ちなみに源氏が白色なのは、神の清らかさであり八幡神を信仰していたからという理由があるとされる。

しかしこの源平の旗、古くは赤と白のみだった。もう少し時代が下がってから家紋などを入れるようになるが、家紋などを入れる場合の色味は決まっていない。平家側も赤地に白もあれば、赤地に金もあり、黒がアクセントと定まっているわけではない。

となると、キャラクターのデザイン時に黒が入ったと考えられる。これに関しては筆者の想像だが、小烏丸は烏を意識した立ち姿や烏の翼のような髪型をしているため、意図的に烏の色味=黒色を追加したのだろう。水色は後述の「海」における水を意識しているかもしれない。

袖のフリルに見る”滅亡と死”

小烏丸の衣装で独特なのは「片袖」だろう。実は刀剣男士たちの中で片袖であるキャラクターは来歴や現存が不明な刀、逸話が不確定な刀に多く見られる。

全てにそのような設定が適応されているわけではないので、予想の域を出ないが、片袖という描写は彼らの「逸話の不確定さ」が現れているとも取れる。

小烏丸は片袖というだけでなく、その内側に多くの赤いフリルが見える。

壇ノ浦の戦いを参考。戦の火と戦場である海域をカラーに反映しています

とあり、単なる装飾で入っているのではなく、炎のゆらめきや海に沈む平家の赤旗、血の色など、意図的に平家が辿った戦とその滅亡の描写が反映されている。

実はこれは戦闘衣装だけではない。2020年5月26日に発表された軽装でも、彼の衣装には炎と火の粉、髑髏が描かれている。

【第十二弾 軽装二】

— 刀剣乱舞-本丸通信-【公式】 (@tkrb_ht) May 26, 2020

本日は、刀剣男士 太刀「小烏丸」の「軽装」の姿をお届けします。

今月の「軽装」のお届けは、あと1振り(5月27日(水)まで)となります。

明日もどうぞお楽しみに△△ #刀剣乱舞 #とうらぶ pic.twitter.com/uXuaBT7FFO

衣装に色濃く出ている平家伝来の逸話。しかしながら、彼は一切「平家の刀」だとはゲーム上は口にしていない。あくまで刀剣の祖であり、後輩たちを導くというような意識で顕現しており、来歴については意図的に伏せていると考えられる。

子ども姿になってしまった理由

小烏丸は現時点で、2番目の年長者(最年長は七星剣)。刀剣の祖として顕現し、古風で落ち着いた語り口をしている割に、どうしてここまで子どもの見た目になってしまったのだろうか。

独特な髪型の理由は禿が原因?

最初に断っておくが「ハゲ」ではない「かぶろ」「かむろ」と呼ばれた、平家の子どもスパイのことである。

入道相国はかりごとに、十四五六ばかりの童部を三百人そろへて、髪を禿にきりまはし、赤き直垂を着せて、召つかはれけるが、京中にみちみちて往反しけり。おのづから平家の御ことをあしきさまに申す者あれば、一人聞き出さるるほどこそあれ、三百人に触れまはして、その家に乱れ入り、資財雑具を追捕して、その奴をからめて六波羅に率てまゐる。

簡単に翻訳すると、

清盛の計画で、14、5、6歳ぐらいの子どもを300人集め、髪の毛をおかっぱにし、揃えの赤い直垂を着せて召かかえ、これが京中を往来していた。平家のことを悪く言う人がいれば、たとえ1人であっても300人全員に知らせ、その家に乱入して、家財を没収し、捕らえて六波羅(清盛の屋敷)に連行した。

というような描写となる。

この描写は、2012年放送の大河ドラマ「平清盛」や2021年放送のアニメ「平家物語」でも登場している。

📖【禿(かぶろ)】

— 【公式】TVアニメ「平家物語」 (@heike_anime) January 14, 2022

「髪がない」という意味で、現代でいうおかっぱ頭を指すものです。禿童(かむろ)と呼ばれることもあります。当時は都(京都市中)で平家を悪く言う者を取り締まるという役割を果たしていました。#平家物語用語集 pic.twitter.com/Wt023PEa1A

さて、小烏丸は後ろ髪が長く、戦闘時は烏のような姿に結っているが、かなり似通った姿をしている。総じて白い肌であるのは絵巻物などで彼らが白い化粧を施されているような描かれ方をしているからだろう。

実装の時期を考えると、大河ドラマ「平清盛」の禿の描写を知っていて、ビジュアルが作成されている可能性はある。

ちなみに、花魁道中の折に花魁のそばにいる、花魁の身の回りを世話している少女のことも禿と呼ばれる。幼い子どもに対しては男女の区別なく、こう呼んでいたようだ。

禿が手に持っているのは、煙草盆(手前)と座布団(奥)

神聖さの表れである可能性も

随分と不穏な逸話ばかりがビジュアルに反映されているように感じられる。ネット上でも時折「怖い」と指摘されていることがあるが、これは仕方のないことかもしれない。

一方、伝統芸能ではその神聖さや清らかさを表すため子どもとして描写されるケースが多々ある。以前紹介した、歌舞伎や文楽の「紅葉狩」山神などがそうだ。

こう言ったことから、とあるフォロワーさんは「小烏丸が子ども姿なのは、そのあたりもモチーフにしているのでは」と発言していたが、この意見も的を射ている。

と言うのも、現在実装済の刀剣男士の中でも最年長の七星剣も、その身が約62cmと大きい割に子どもの姿だからだ。短刀たちはたびたび年齢の割に子どもの姿で顕現することが多いが、2尺以上のサイズの刀剣が子どもの姿であるのは、その他に阿蘇神社ゆかりの蛍丸のみ。

断言はできないが、いずれも信仰的な意味合いの強い3振である。

生まれた場所は回想で判明

あまり身の上に関して話さない小烏丸だが、2022年4月12日に実装された七星剣との会話でその生誕の地が判明した。

この発言は、やはり大和にいたとされる刀工・天国の手によって打たれたという逸話が反映された証拠だろう。小烏丸の刀帳データには刀派と呼ばれる、刀工の流派は記載されていないが、暗に天国の流れだということを示唆している。

彼はどの「小烏丸」なのか?

「天国の手によって打たれた」という逸話が明確に残っているのは、伊勢家の小烏丸(現・御物)である。現在は経年劣化で銘が消えているが、戦国時代に書かれた「本阿弥光悦押形」には、天国の銘が記載されているからだ。

その他の小烏丸は誰が打ったかはっきり分からず、いずれも平家が代々大切に伝えてきたという話が残っているに留まる。

よって、現時点では伊勢家小烏丸がベースになっていることが有力になるが、同じく御物の鶯丸、鶴丸国永、一期一振、鬼丸国綱、平野藤四郎などと会話が発生している訳では無いため、断言はできない。

一体どんな経歴を持って2205年より始まる歴史修正主義者との戦いに参加しているのかは、彼が修行に出てから明らかになるのだろう。

手に持つ植物の意味合いは…

さて、小烏丸のビジュアルから関係する逸話を紐解いたが、少し振り返ってみると、内番服では金柑を、軽装では竜胆と小烏丸はよく手に植物を持っていることがわかる。

※2022年8月22日追記。当初内番で持っている植物は「橘」と紹介しましたが、正しくは「金柑」でした。お詫びして訂正いたします。

金柑は原産国中国の植物だが、古くから喉の痛み止めや咳止めの効果があることで知られ、民間にも愛されてきた。読者にも風邪をひいた時に食べてみたり、おせちに入っている思い出があるかもしれない。

その名前から「金冠」に掛けて富の象徴とも知られている。その他、花言葉としては「思い出」「感謝」の意味を持つ。

デザインを考えたホノジロトヲジ氏は内番時の金柑について、こんなことを書き残している。

神事に使用される「榊」の替わりになる枝を持ち歩いてます

(ゲーム内イラストで持っているのは金柑)

特筆すべきは「持っている」のではなく「持ち歩いている」という点。そして、金柑だけでなくさまざまな種類の植物を榊の替わりにしている可能性が読み取れる。

そもそも榊とは、古来尖ったものに神々が宿ると考えたもので、その葉の先に神を迎える意図がある。常緑樹を主に指すのが特徴で、確かに金柑は常緑樹である。

そしてよく見ると紙垂のような白い紙を結び付けていることから、小烏丸は常に神々へ敬意を表し、清浄を意識していることになる。畑当番をするにも裸足を貫いていることも、こういった意識に繋がっているかもしれない。

一方、軽装時に持っている竜胆は日本原産の植物だ。源氏の家紋「竜胆紋」のイメージが浮かぶ。源氏ゆかりの今剣、髭切、膝丸といった刀剣男士の紋にも描かれていることはご存知のはずだ。

実はこの植物、漢方においては「りゅうたん」と呼んで炎症止めなどに使われてきた薬草でもある。

花言葉としては「勝利」「正義感」「あなたの悲しみに寄り添う」「寂しい愛情」と言った意味を持ち、少々物悲しいイメージだ。

実は竜胆は多年草だ。公式的な資料がないため筆者の推測になってしまうが、小烏丸がこれを持っている理由は明らかに榊の替わりとしてではない。むしろ逆に仏花的な意味合いが強いように感じる。

夏の花、仏の花、そして敵方の花。となるとこの場合は弔いとして所持しているように考えられるのではないだろうか。

小烏丸の手にある植物を見ていると、本丸の繁栄や刀剣の成長を願っていると同時に、敵味方に関わらず歴史の流れから外れてしまった人々や刀剣達の鎮魂も意識しているような気がしてならない。

どちらも薬草的な使い方をする一面があるが、この点は謎が深まるばかりである(薬草園でも作っているのだろうか)。

まとめ

今回は小烏丸の外見から、どのような逸話やイメージに繋がっていくかを考察した。いずれも烏、平家、天皇家といった逸話とルーツが表現され、やや人らしからぬ不気味な雰囲気も内包していると取れる。(刀剣男士らは人間ではなく付喪神なので、当然と言えば当然だが)

しかし、外見にはその逸話が明確に出ているのに対して本人がほとんど語っていないという点は、様々な刀剣男士がいる中でも非常に珍しい。日本刀の祖であり、父であることを核にして顕現しているようだが、意図的に躱しているように取れ、謎めいている。

顕現しておよそ6年が経つ。彼の旅立つ先が何処であるのか期待が高まるばかりだ。

参考

・ニトロプラス 「刀剣乱舞絢爛図録 二」 ニトロプラス 2018年

・イヤホン解説余話 「実盛物語(さねもりものがたり)」 歌舞伎座 昼の部 https://www.eg-gm.jp/e_guide/yowa/yowa_2015_11.html#:~:text=%E3%80%8C%E7%99%BD%E3%80%8D%E3%81%AF%E7%A5%9E%E3%81%AE%E6%B8%85%E3%82%89%E3%81%8B,%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%80%82

2022年8月21日最終閲覧

・日経電子版 ルーツは源氏と平家? 紅白歌合戦が赤白でないワケ https://style.nikkei.com/article/DGXNASDB19001_Z11C13A2000000/#:~:text=%E3%80%90%E7%B4%85%E7%99%BD%E3%80%91%EF%BC%88%E6%BA%90%E6%B0%8F%E3%81%AF%E7%99%BD%E6%97%97,2%E7%B5%84%E3%81%AE%E7%B5%84%E5%88%86%E3%81%91%E3%80%82&text=%E6%BA%90%E5%B9%B3%E5%90%88%E6%88%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E6%A8%A9%E5%8A%9B%E8%80%85,%E8%BB%8D%E3%81%8C%E6%8C%81%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%97%97%E3%80%82

2022年8月20年最終閲覧

・小林保治 編 「平家物語ハンドブック」 三省堂 2007年

・水原一「平家物語」(上) 新潮日本古典集成 1979

・福永酔剣 「日本刀よもやま話」 雄山閣出版 1989年

・倭(華王堂)「刀剣男士同居事情」 株式会社緑陽社 2021年

・宮内庁行政文書 「皇位と共に伝わるべき由緒ある物一覧(通称:御物調書)」

・しものせき物語 壇ノ浦の合戦

https://shimonoseki.travel/story/dannoura/index.html

2022年8月21日最終閲覧

・刀剣ワールド浮世絵 歌川国輝 作「文治元年長門国赤間の浦に於て

源平大合戦平家一門悉く亡び源の義経軍功の圖」

https://www.touken-world-ukiyoe.jp/mushae/art0018010/

https://rekijin.com/?p=20735

2022年8月20日最終閲覧

・梅原猛 「古事記」 学研M文庫 2001年

・宇治谷孟 「日本書紀」(上)全現代語訳 講談社学術文庫 1988年

・LOVEGREEN キンカン(金柑)の花言葉|種類、特徴、色別の花言葉 https://lovegreen.net/languageofflower/p260775/

2022年8月22日最終閲覧

・LOVEGREEN リンドウ(竜胆)の花言葉|種類、特徴、色別の花言葉

https://lovegreen.net/languageofflower/p35151/

2022年8月21日最終閲覧