長いものには巻かれよ、という空気

巳年も始まり、先日はどんど焼きも終えました。みらいのミカタのコラムを覗いてくださっているみなさん、さっそく、新しいなにかを早速見つけているでしょうか?

アメリカ社会への幻滅

巳年と言えば「蛇」、蛇と言えば「長い」、ということで、わたしは今年に入ってからの名だたるアメリカ企業の「長いものには巻かれよ」のビヘイビアを、とても残念に感じているところです。そう言えば、みなさんもお察しいただけるでしょう。

トランプの暴言(としか、海の向こうの私にとっては感じられません)に対して、その一言を待っていたかのような企業の動き、私はトランプ大統領を選んだアメリカ社会に対しては「そういう判断もあるんだろうな」とクールに見ていたのですが、もはやそれはなくなり「アメリカって、刹那主義の経済的損得だけの人たちなんだね」に変わりました。

もちろん、私が凄いと感じてきたダイナミックな変化を得意技とするアメリカ社会の遺伝子は失せていないと信じています。なので、この後で次々に未来へのリブートが現れる新展開を期待しています。けれど、現状のままでは幻滅モードです。

長いものって何だ?

「長いものには巻かれよ」、お約束通り辞書を引くと「勢力・権力のある者には、逆らわないほうが得である。」(デジタル大辞泉)とあります。権力に従順なものが得をするというわけです。

それで、なぜ「長いもの」というのかをchatGPTに尋ねると、以下の回答が出てきました。

「長いもの」が具体的に何を指しているのかは、はっきりした由来があるわけではなく、象徴的な表現として使われています。しかし、そのイメージにはいくつかの解釈や可能性があります。

1.蛇や龍のような「強大な存在」

長いものとして、蛇や竜のような強いものをイメージできます。これらは畏怖される存在であり、それに逆らうよりも従う方が賢明であるという教訓を含んでいるとも考えられます。

2.帯や紐のような「束縛するもの」

長いものは帯や紐のように、巻かれてしまうと逃げられないものを連想させます。この場合、束縛されることを受け入れる姿勢が意味されているとも解釈できます。

3.象徴的な「権威や権力」

抽象的には、「長いもの」は権力や影響力の象徴とも捉えられます。例えば、政府、上司、大企業など、強大な力を持つ存在に対して従順になることを暗示しています。

4.物理的に「実際に長いもの」

ことわざの成立時に具体的な物が念頭にあったかどうかは不明ですが、竹や綱など、物理的に長くて威圧的なものが暗に示されている可能性もあります。

いずれにせよ、「長いもの」という表現は具体性をあえて排除し、より普遍的な意味で使えるようにしていると考えられます。それによって、権威や強者に従う態度を戒めるのではなく、ある種の現実的な知恵として受け入れる姿勢が表されています。

やはり、蛇でした。畏怖の対象であり、強いもののシンボルですね。強いものに巻かれていれば安泰だということでしょう。けれど、巻かれることによる束縛というとらえ方では、巻かれる苦しさになるはずです。なぜ得なのだろう。その程度の苦しさは、強い力に抵抗して自由を得るよりも、ずっと得な生き方だということなのだろう。

巻かれる不自由からの得より、燃え上がる自由の得

そして、ここで興味深いのは、chatGPTの回答は、全面的に否定的なものでなく、現実的な処世術として回答されていることです。

たぶん、キーワードは「得」なのではないでしょうか?長い物に巻かれる生き方は、得することもあれば損することもあるはずです。それを決めるのは「時間」と「場(≑空間)」によるでしょう。でも、巻かれた生き方の揚げ句、なにが待っているのだろうと心配します。自分って、どうなるのでしょうか?自律不能です。

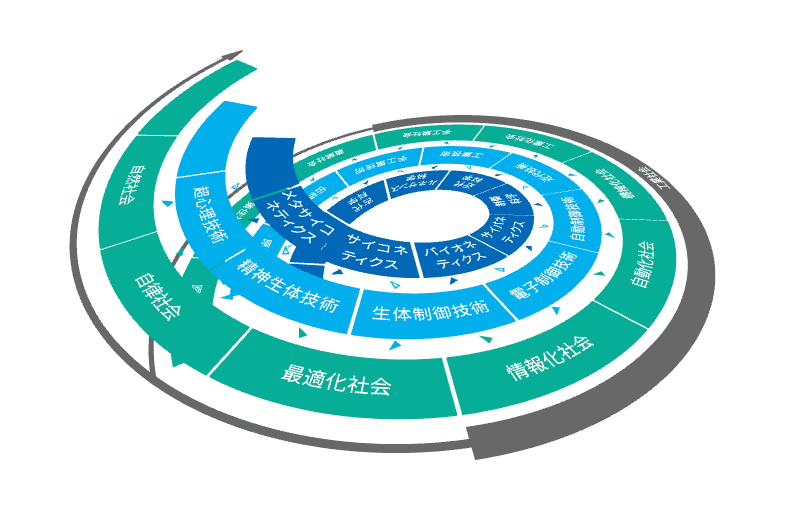

ここでヘビのとぐろや、どんど焼き、そしてSINIC理論のスパイラルアップ構造の形を思い出します。どれも円錐形です。安定のスタイルからの発射台のようです。巻き取られるよりも、燃え上がるための長いものとして利用すると、この言葉は小さな損得を超えて、人間のエンパワメントのために長いものを活かせる言葉にも思えてきます。未来へのしあわせな生き方に通じる発射台に活かせそうです。

カーボンニュートラルへの取り組み

脱炭素をめざす国際的な枠組み(2050年までに温暖化ガスの排出量を実質的にゼロとすることを目標に掲げる国際的な銀行連合「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」)から米国の大手金融機関が相次ぎ脱退しています。米大手6行のなかで唯一残っていたJPモルガン・チェースさえも離脱を表明しました。

気候変動対応に後ろ向きなトランプ次期米大統領の就任を控え、政治的な配慮を優先させたわけです。

では、これらの金融機関は、なぜこの枠組みに参加したのでしょう?

その判断基準は、カーボンニュートラルの必要性という本質的なものではなく、とりあえずのビジネスの損得、ここでも長いものに巻かれただけだったのでしょうか。今回の掌返しのハイサイクルな転換は、後者としか思えないのです。

ファクト・チェックへの取り組み

メタ社もDEI(多様性、公平性、包摂性)の実現を目的とする複数の施策を廃止することを先日明らかにしました。DEIには米保守派からの批判が強まっているのが理由のようです。

すでに企業の取り組み縮小は始まっているという。アメリカのイノベーティブ企業の組織風土は、どうなったのだろう?

刹那の損得だけで判断する輩に転じたのだろうか?その本質的な価値は、どこへ行ってしまったのだろうか。

オトナのゲームが必要なのか?

もちろん、トランプ大統領の得意技である「ディール」によるものであって、本質的価値は承知している上なのだという見解もあるだろう。つまり、ディールのゲームのスタートを、これまでの対極に振り切っただけのことで、収束する先には明るい未来があるというような。

そして「ファクト」とは何かという議論もあるだろう。フェイクと呼ばれる側からの論理としては、どちらがファクトかという問題だ。

でも、そういうオトナのゲームは嫌らしいものだ。騙される人、騙す人、翻弄される人、弄ぶ人、意地を張る人、そんな登場人物は必要なのだろうか?子どもが判断するならば、即座に「No!」だろう。

子どもは長いものを怖がらない

そう、子どもの視点、子どもの価値基準こそ、大転換期の今から未来を考えるために、極めて大切なのではなかろうか。子どもは「長いもの」を怖がらない。へびもおもしろがれる。紐や帯は遊び道具にする。そうしながら、何を目指すか、それは「たのしく遊べる明日」を信じて、くう、ねる、あそぶを続けられることではないだろうか。少なくとも、10才になるまでの自分はそうだったと思う。

「明日はもっとおもしろい」というスローガンを、一時期オムロンでは掲げていた。このスローガンは、けっこうみんな好きだったのに、いつの間にか取り下げられていた。これもオトナの判断だったのかもしれない。

しかし、やっぱりこんな不確実な時代だからこそ、そして「自律社会」が始まると予測されている今だからこそ、「明日はもっとおもしろい」という価値基準を大事にしたい。それこそが、持続可能性の極みではないかと思うからだ。

巳年は「自律社会元年」、昨日はわたしたちヒューマンルネッサンス研究所が主催する比叡山未来会議を開催した。比叡山のお山の上で、すばらしい一日となった。なぜ、忙しいみなさんは、あそこまで上がってきてくださったのだろう?私は「明日をもっとおもしろくする」ためだと信じたい。

ヒューマンルネッサンス研究所

中間 真一