迷走する会議に効く、対話型鑑賞の活用法

こんにちは、株式会社アトラエで組織力向上プラットフォーム「Wevox」に関わるコミュニケーションデザインを担当しているtsunoです。

前職では人事として組織開発に携わっていましたが、現在はデザイナーとしてキャリアを再スタートさせたばかり。入社3ヶ月目の新人です。

今回は「組織づくりの実践知」をテーマに、意思決定や共通言語の創出、対話の促進などに役立つちょっとしたTipsをお届けしたいと思います。

組織づくりに必要な“共通の視点”

組織づくりに欠かせない要素のひとつ。

それは「対話」です。

しかし、実際の会議の場では対話が不十分で意思決定が遅れたり、合意形成が難航することがしばしば起こります。時には、責め合いや議論の空中分解が起こり、場の雰囲気が険悪になることも…。

そんな課題に役に立つのが “ 対話型鑑賞 ” というアプローチ。

この記事では、対話型鑑賞の考え方を使って「共通の視点」を作ることで、議論を建設的なものに変える具体的な方法をご紹介します。

対話型鑑賞とは?

対話型鑑賞とは、美術館などで活用されている鑑賞の手法のこと。

鑑賞した作品に対して参加者全員が平等に意見を述べられるよう設計された対話の形式を指します。このアプローチの特徴は、正解を求めるのではなく、対話を通じて新たな視点を共有・発見する点です。

ビジネスの場で対話型鑑賞が有効な理由としては、「資料(=鑑賞される作品)を使って共通の視点を作りだし、議論を建設的かつ平等に進められるようになる」というところにあります。

見ている物を主語にして問いかけることで、意見が整理され、新しい合意が取りやすく共通言語も共有しやすくなる、という訳ですね。合わせて、発言しやすくなるというメリットも付いてきます。

実際にどう使うと良いの?

実はこの方法、構造はこんな感じでとてもシンプル。

「これだけ?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

議論したい事柄の焦点やゴールを元に、

参加者全員が共通で見られる資料や図を作成し、

その場に持ち込んで会議を始める

ここで重要なのは「議論したい事柄の焦点やゴールを元に作成した」資料を用意すること。これが対話型鑑賞を効果的にする唯一のポイントです。

実践のステップをざっくりとまとめると、次のような流れとなります。

1:議論の焦点やゴールを明確にする

会議で何を話し合い、どのような結果を出したいのかを事前に設定する。

2:参加者が共通で見ることができる資料を用意する

話し合いの焦点となる内容を、全員が視覚的に確認できる形式で準備する。(図やスライド、内容によっては写真などでもOK)

3:用意した資料を元に会議を実施する

あくまでも資料を主語にして、問いを投げかける。

場合によっては「どう思う?」「どう解釈する?」といったオープンな問いかけを行い、参加者の意見を引き出しても良い。

4:意見を整理し、ゴールにつなげる

出た意見を整理しながら設定したゴールに向けて議論を収束させる。

実践例 新機能追加に関する議論

会議の目的

新しい機能を自社サービスに追加したいが、現時点では具体的な要件が固まっていない。そのため、データの扱いや管理方法を見直し、「誰が」「どのように」データを記録・管理するべきかを整理したい。

設定したゴール

関係者間で明確な「理想の状態」を共有し、全員がその方向性に合意する。

実際にやったこと

まずは、設定したゴールに対して、議論が必要な項目を洗い出します。

念頭に置くのはこの3点。これを元に整理をしていきます。

この会議の焦点は何か

何が達成できたら、この会議はゴールしたと言えるのか

この会議で何が明らかになるとゴールに近づけるか

次に、会議をゴールさせていくための必要な情報をまとめます。

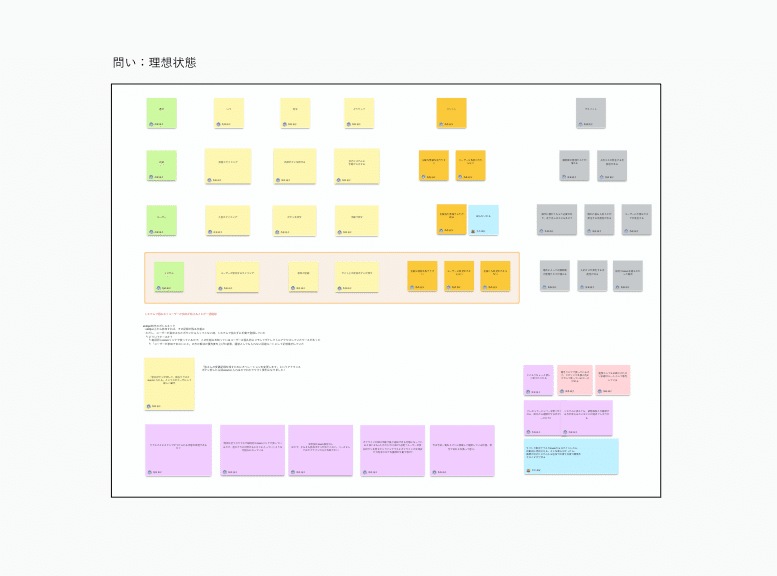

これが最終的に「参加者全員が共通で見られる資料や図」となります。

今回のケースでは、「誰が・どのようにデータ登録や管理を行うのが理想かを合意する」というゴールに向かい、主体ごとの行動やメリットデメリットなどをテーブル形式でまとめ、順序立てて話せるような構造で作りました。

「主体は緑」「黄色は行動」「メリットはオレンジ」のように要素ごとに色分けしてあります。

ここまで来たら、あとはそれを用いて会議に挑むのみ…!!

結果として、この会議はスムーズに進み、理想状態の合意までしっかりと漕ぎ着けることができました。

この時はWevoxに搭載されているオンラインボードツール「Wevox Board」を用いて行いましたが、どんな物を使っても問題ありません。

実際のホワイトボードや付箋、普段使っているドキュメントツールなどでも、やり方を工夫すれば同じ効果を引き出すことが可能です。

対話型鑑賞を応用するメリット

最後に、今回の取り組みを含め、今までの経験の中で得られた成果やメリットをいくつかご紹介させてください。

意見が出やすく、新たな視点などの発見にもつながる

・共通の資料を使うことで意識が集中し、的確な意見が出やすくなる

・テーマが明確になることで、知らなかった情報が共有される

テーマのブレが少なくなり、ファシリテーションが容易に

・議論の順序が整理され、ファシリテーションが格段にしやすくなる。

・脱線せず話し合えるので、時間内に議論が終わることが多くなる。

どんなテーマでも活用しやすい考え方である

簡単にですが、別テーマで実践した際の活用例を載せておきます。

・次期に取り組むべきプロジェクトについての議論

縦軸に「インパクト」、横軸に「実現可能性」を取ったマトリックスを用意。プロジェクトをプロットしながら議論する。

・人事施策のアイデア出し

現状の組織状態と過去の施策や事例を集めた資料を使用し、「どんな方向性が組織の改善や成長にとってベストか」を考えながら議論する。

・組織課題の解決策の議論

組織の課題とそれに紐づく要因を因果関係で示した図を用意し、ボトルネックについて「どう解決すべきか」の意見を収集する。

小さい工夫で組織をなめらかに

組織づくりにおける「対話」は、多様な視点を活かすための大切な要素のひとつです。今回ご紹介した方法はその一例に過ぎませんが、こうしたアプローチをきっかけに自分たちに合った「対話のかたち」を模索してみると、また新しい発見や気づきがあるかもしれません。

私もこうした小さな一歩を大切にしながら、「組織づくり」に向き合い続けていきたいと思います。

この記事は「アトラエ2024年アドベントカレンダー」の一環で、他のアトラエメンバーも実践を通じて得た知恵や経験をnoteに綴っています。

さまざまな立場のメンバーたちが独自の視点で体得してきた「組織づくり」のエッセンスが濃縮された内容になっていますので、ご興味のある方は是非、他の記事もご覧になってみてください。

また、アトラエでは一緒に未来を創る仲間をかつてなく大募集中。「なんかこの組織面白そうだな〜」ぐらいの温度感でOKなので、興味を持っていただけた方はお気軽にご連絡ください。面談やアトラエバーでカジュアルにお話しましょう!