【Case Study】ツール・ド・九州 NOMADO

PROJECT

「ツール・ド・九州 NOMADO」

ISSUE

サイクルロードレースの国際大会「ツール・ド・九州」。

福岡・熊本・大分をステージにしたこの大会は、九州への地域貢献・復興を活動目標においており、地域との連携は不可欠でした。

しかし、2023年10月の初開催を前に、ホストシティに自転車競技が浸透しておらず、それゆえ地元の人たち、特に子どもたちに大会への興味や応援意欲を喚起できないという課題がありました。

一方、ツナガルが調査する中で、サイクルロードレースの発祥地であるフランスの子どもたちにも、

・ツール・ド・フランスはじめ自転車文化は根付いているものの、日常風景化しており価値が薄まっている

・自身の地域の魅力を語る機会が無く、シビックプライドが薄い

といった課題があることが見えてきました。

そこでツナガルは、ツール・ド・フランスの開催地であるフランスの学生と、ツール・ド・九州開催地のひとつ大分県の学生との国際交流を企画。

「自転車」という共通点で結ばれた2つの地域が、異文化交流を経て、自国文化や地元地域を見つめなおして誇りや愛着を形成し、ひいてはそれぞれの国の地元で開催されるイベントへの興味関心を高めてもらうための体験設計を実施しました。

OVERVIEW

開催概要

名称:ツール・ド・九州 NOMADO

日時:2022/11/7 〜12/12 で実施(全4回)/ 2 Goroup / 最大 120min × 各グループ2 回の交流

参加者:日田市 大分県立日田高校 生徒12名/フランス スルドゥヴァル中学校 生徒17名

プログラム:思考のトレーニング(全1回)/実践ワークショップ(全1回)アウトプット:日仏混合で編成されたチームで、トレーニングで学んだ思考を用いたデザインを制作しました。

主催:ツナガル株式会社

クライアント: ツール・ド・九州2023実行委員会、一般社団法人ツール・ド・九州

協力:スパークルおおいた

紹介動画:

SOLUTION

双方の地域にある社会課題の解決を目的に、二つの学校の生徒たちが出会い、協力して課題に取り組むまでのプロセスをステップ化して設計しました。

以下に、「ツール・ド・NOMADO」における取り組みの具体的な注力ポイントをご紹介します。

①プロローグ:教師と学生、2つの視点からニーズを探る

はじめに、プロジェクトに参加する両校の先生方にデプスインタビューを実施。クラスの様子や生徒の特徴、目標と課題、そして「この交流をもって生徒たちにどんな機会を提供したいのか」「イベント後に期待する生徒たちの態度変容について」などの期待をヒアリングしました。

次に、参加する学生ひとりひとりとも対話する場を設け、学生の視点から期待すること、挑戦したいこと、心配なことなどを挙げてもらい、教師・学生それぞれのインサイトを引き出しました。

リサーチから抽出したインサイトを基に、以下のように教育現場のニーズを言語化し、ワークショップの実施内容と提供価値を整理しました。

参加する学校や学生にとって参加する利益を生み出すことを大切にして、実施内容を設計しています。

実施内容:日仏2つの学校の学生たちが、協力しながら「自転車」にちなんだグッズデザインを制作する

提供価値:学生たちがビジネススキルとしてのデザインを学び、身に着けたスキルを使ってアウトプットするまでの一連の体験を実施。ワークショップを通して実践的な仕事体験や、周囲と協力して成果を創出することの大切さを伝え、本人たちの期待を越える成功体験を提供する。

さらに、プロジェクト全体として目指すべき目標を定めました。

・参加者の意識変容

・2つの高校のあいだに国境を越えたつながりを育む

・長期的な関係構築

・本イベントをきっかけに長期的な交流を生む

・社会的な価値

・双方にある社会課題の解決(国際交流の機会の少なさ、地元文化への興味関心への寄与)

・創作活動

・大分・フランスで自転車にまつわるプロダクトを共創

・ニュースバリュー

・サイクルロードレース国際大会と関連して実施した本プロジェクトの取り組みを、話題形成のきっかけとし広く情報伝搬させる

②チームビルディング:共通点を探り、見つけ、団結する

共創に取り組む本プロジェクトにおいて、学生同士が打ち解けあい、心理的安全性を確保した状態を作ることが重要であるとツナガルは考えました。

そこで、セッションの実施をあえて2回に分割。

1回目から2回目までの期間を2週間空け、関係を発酵させる期間を設けることで、両者の親和性を高めることを狙いました。

1回目のセッションの目的は、「出会った相手の存在を認識すること」「緊張感をほぐすこと」、次回のセッションの共同作業に向けて「相手とともにチームを作りたいと感じるようにすること」です。

ここでは、言語に制限のある相手同士のコミュニケーションを円滑にするために、場づくりやファシリテートを工夫しています。

アクティビティはジェスチャーを主体に非言語コミュニケーションで進行。

言語の制限については、ファシリテーターが間に入り、通訳や盛り上げを行いました。

こうしてコミュニケーションを活性化したうえで、学生たちを日仏混合の2チームに分け、それぞれチーム名を考えて提案してもらい、提案の中から選んだ名称を全員の同意のもとに最終的に決定します。

自分たちの共通点を探り、発見し、名に表すことで、チームへのプライドやアイデンティティが生まれ、オーナーシップを高める効果をもたらしました。

③クリエイティブプロセスを学ぶ:学生たちがビジネス的視点で制作に取り組む機会を提供

2回目のセッションは、グループワークを実施。

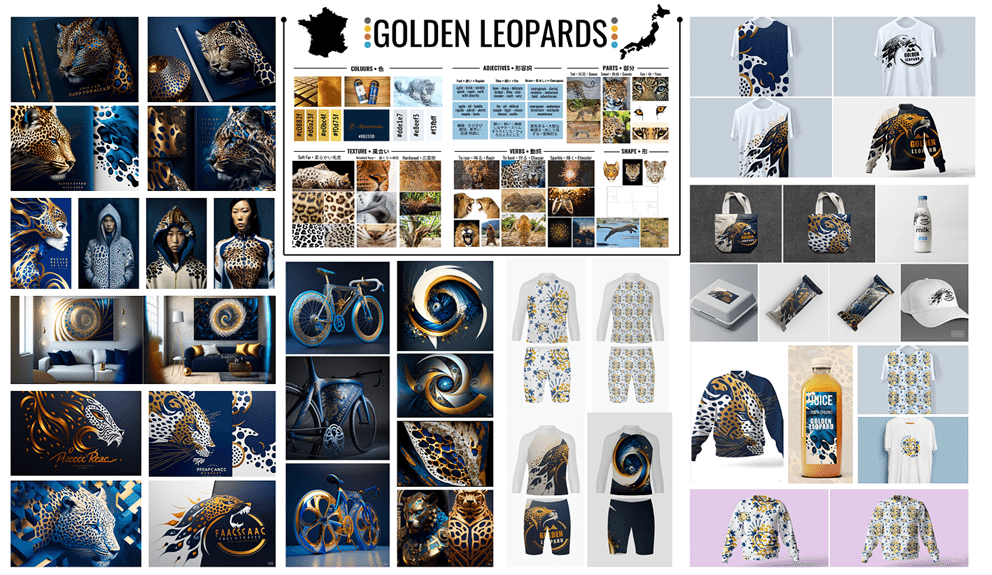

学生たちは日仏混合の2チームに分かれ、オリジナルTシャツのデザインを考えます。

ツナガルメンバーは、実際のビジネスの現場でも使われる思考法やデザイン制作のプロセスを学生たちにレクチャー。

学生たちには学んだ知識を使い、「デザイナー視点」で、デザインのイメージを発想・発散させてもらいました。

最終的なデザイン案は、AI(人工知能)を使ってその場でアウトプット。

具体的な成果物が可視化されることで、学生たちは自信と達成感を獲得することができました。

④エピローグ:持続的な交流の始動

本プロジェクトでは、異文化の相手との成功体験を提供し、「自分と違うこと=良いこと」というイメージを学生たちに伝えています。

自分の考え方が唯一無二なのではなく、お互いを認め合うことの大切さに気づいてもらうことで、学生たちの「CQ(異文化への想像力をもつ力)」「EQ(他者に対する思いやりをもつ力)」が育つきっかけを作っています。

この交流を経て、学生たちに出会いを大切にする心が育まれ、

「お礼の手紙を書く」「日本らしい折り紙を作って送る」などの自発的な行動が生まれています。

現在も、2校の交流は続いています。

RESULT

・ツール・ド・九州への参加意欲の向上

➡ほぼ全員が「もちろん応援する(50%)」または「応援する可能性あり(45%)」

・心理的距離を縮め、相手文化への興味関心を向上

➡「まるで一緒にいるかのような親密な感じがした(45%)」「通常のビデオ通話よりもつながった感じがした(25%)」

・相手文化への心理的距離の縮まり

➡「フランス/日本が大好きになった、フランス/日本に住みたい(25%)」「フランス/日本文化を知るために現地に行ってみたい(55%)」

COMMENT

—―ワークショップで日仏学生が共創したオリジナルTシャツを、「スパークルおおいた」の選手たちが大会のパレードで着用することが決定しました。学生たちの想いを受け取った側としてのご感想をお聞かせください。

学生たちや関係者がNOMADOプロジェクトを通じてつながっていく。

子どもたちが文化を越え、一緒になって一つのものを作りこんでいくというのは夢のある取り組みだと参加して感じました。

子どもたちの自転車への興味をきっかけに芽生えた想いが波及して、

自転車カルチャーが大分に、九州に、そして日本中に広まっていってくれたら、これほど嬉しいことはないですね。

—―今後ツナガルと共に進めたい取り組みはありますか?

サイクルツーリズムの活性化に取り組みたいです。

地方都市がスポーツを観光資源に人を誘致できれば、地域活性化につながると思います。

サイクルロードレースは競技場のないスポーツだからこそ、無限にフィールドがあり、観戦しながら、ツーリングコースの観光ができるという魅力があります。

ノルマンディーの人たちにツール・ド・九州を見に来てもらう。

日本の人たちがツール・ド・フランスを見にノルマンディーに行く。

文化交流を通して知り合いになった人たちが、実際に土地を訪れあうこともそうですし、ツール・ド・九州に興味を持ってくれた世界中の人たちに都市の魅力を伝えられていければ良いなと思っています。

IMPRESSION

ツナガル株式会社 クリエイティブ・ディレクター

ハレ・ローラン(「ツール・ド・NOMADO」ファシリテーター、体験設計)

私は以前、訪日観光コンサルタントとして活動していたことがあります。

大分が初めて受け入れる「地域おこし企業人」として派遣されたことが、私が日田市と出会ったきっかけです。

日田市に滞在した8か月間で、数多くの事業者の方と関係性が芽生えました。

こうした、つながりが強いまちと、故郷フランスの絆を結べ、お互いを知って共に楽しめるプロジェクトが作れたことを嬉しく思っています。

さて、このプロジェクトの舞台は「学校」ですが、振り返れば私自身は、いじめられて登校拒否も経験するなど、学校生活を楽しむことができませんでした。

当時の私には、思っていたことがありました。

もっと国際的につながることができる機会があったら。

楽しい活動ができたら。

暗い現実から離れ、非日常を感じられる何かが欲しかったのだと思います。

今回のプロジェクトでは、子どもの頃の私が願っていた、国際的で楽しい非日常的な経験を子どもたちに提供できたと思っています。

子どもたちにとって、自信と経験が得られる機会となっていたら嬉しいです。