どうして人間はお酒をつくるの?なんで飲むの?島根県・板倉酒造さん訪問日誌

TSUMUGIでは、月に一度のペースで生産者さんのもとを訪れる社会科見学を実施しています。11月は出雲SPICE LAB.の山田健太郎さんにアテンドしていただき島根への社会科見学に行っていました。前編では、板倉酒造さんをピックアップしてレポートします!

明治4年に創業し、それ以来、地元の米と水でのお酒造りにこだわってきた島根県・板倉酒造さん。酒蔵を見学させてもらいつつ、そのお酒造りにかける想いをたくさん伺ってきました。

人はなぜ酒をつくるのか?

そして、なぜ酒を飲むのか?

そんな根源的な問いにまで発展した今回の社会科見学。その歴史的背景から「良い酒とは何か?」を杜氏の小島さんが紐解いてくれました。

そもそも、お酒ってなんだろう?

現在、人はお酒を嗜好品として楽しんでいるけれど、お酒はかなり昔から存在していた。そもそも、なぜ人間はお酒を作って飲んでいたのか?

そんな根源的なお話がはじまりました。

ずばり最初に答えを言ってしまうと・・・

問1:なぜ人は酒を作るのか

答:神に返すため

問2:なぜ人は酒を飲むのか

答:村を作るため

答えを聞いてもすぐには理解できません…!

一体、どういうことなのでしょうか?

なぜ人は酒を作るのか

かつて、人間は山に住み、狩猟採取をしていたため、「山から恵みをいただく」という意識がありました。また、人は死んだらそのまま土に還るため、「山⇄人」の出し入れが日常的に行われていました。

そして、人はいつしか「山には生命の群れとして何かある」と考えるようになり、その何かが神(カミ)、精霊、魂となりました。

また、当時は返報性を持っている人でなければ生き残れないという世界観が構築されていたようです。返報性とは、山(カミ)からもらい、山(カミ)に返す。すると、また山(カミ)からもらえる…ということ。

この返報性が後々キーワードになるので、覚えておいてください。

そして時は流れ、焼畑や陸稲の時代をあいだに挟み…

山から里の世界へと時代は移り変わります。

里の世界では農耕を行っていました。日本の場合、稲作は約3000年前の話になります。そして、鉄、織物、酒造りも始まります。この時代は食料、穀物を備蓄できるようになったため、寿命も伸び、人間の数が増えました。

人間が増えると村ができるようになり、王が誕生します。その王が死ぬと骨を山に埋めるようになります。

つまり、山(カミ)の中にご先祖さまが加わることになります。その結果、田んぼを作った人間が神と同一になるのです。

そもそも、米は水も含めて山(カミ)からくるものです。そのため、「ちょっとプラスしてカミに返さなきゃ!」という返報性が働きます。

「米 + 何か」を山(カミ)に返そうと思い、人が試行錯誤してできたのがお酒です。祈りをもって酒を作り、その祈りが形となって届いたものがアルコールです。きっと、ブクブク発酵する様子はより神秘的だったに違いありません。

酒は祈りが届いたものなので、目に見えるように山(カミ)にお返しをします。それが山(カミ)へのお供えです。場所は巨石とか木の前などが代表的ですが、時代をくだると、巨石が古墳に変わってきたり、今だと神社になります(信仰の対象は後ろにある山、先祖)。

このため、神社はお酒をお供えしています。神主さんは、五穀豊穣と子孫繁栄を祈りますが、これは人間がカミからいただきたいものだからです。

日本人はこのように 米→酒→カミ→米 を返報性に基づいて、循環させてきました。(他国でも同様です。ワインだったり、ウイスキーだったりします。)

小島さんは、このような過程から、酒は土地を具現化したものであるべきという考えをもち、板倉酒造では島根のお米と水を使ってお酒を作り続けています。

なぜ人は酒を飲むのか

カミにお供えする酒をオミキと呼びますが、これは実は「目に見える神様」なのだそう。

カミは目に見えない概念なので、その概念を具現化したものが、オミキということです。

お酒を還すのが祭り(神事)ですが、祭りの日の夕方、お参りに行き、そこで人々はオミキを飲みます。

オミキを飲むことを「お下がり」といいますが、これはオミキ(=カミ)を飲むことで、カミと自分が一緒になるという行為です。

人間は概念を共有すると群れになれるので、みんなでオミキを共有することで仲間になれます。現代でもサラリーマン同士で酒を飲むと仲間意識が生まれますよね。それと一緒です。

それでは、酒を作って、飲んで、その後はどうするのでしょう?

祭りの終わりには最後、盆踊りがあります。盆踊りでは、老若男女みんなオミキを飲んで、食べて、ハイになっているうえに、太鼓でドンドンと振動があり、グルグル回される状態になります。

つまり、盆踊り=集団催眠。盆踊りは呼び合い(つまり夜這い) 、男女のコンタクトの機会でした。良い人が見つかると円から抜けるのです。

これがきっかけで子ができたり、その場にいる人たちが仲良くなって一緒に米を作るようになったりするようになります。盆踊りが明るい未来を作っていることになります。

つまり「お酒は明るい未来を作っている」といえるのです。

小島さんが考える、良いお酒とは?

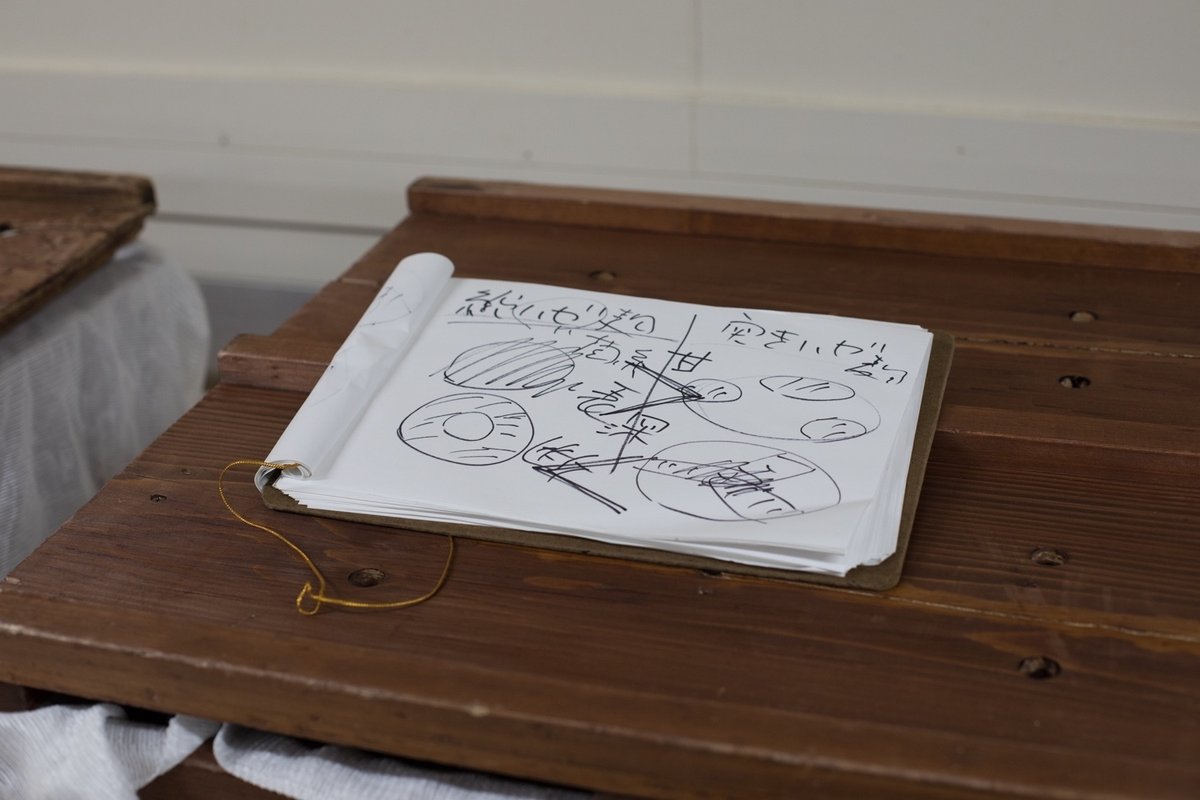

ここまでの背景を踏まえたうえで、小島さんが良いと思うお酒についてお話くださいました。

良い酒とは、仕組みを作れる酒、「イトナミ」を具現化したもの。

ここでの「イトナミ」とは、過去、現在、未来があるもの、という意味です。「イトナミ」があるものは日本酒なり、神楽なり、田楽なり、相撲なり残り続けています。

つまり、いいモノを作るのに「イトナミ」は最高のメソッド。みんなが共有•共通しているものをカタチにするということ。こういうものが文化であり、現在も残っているし、これからも続いていきます。

ちなみに、「イトナミ」は小島さんが釣りをしているときに、ふと思いついた言葉だそう。言葉は人によって異なるかもしれませんが、小島さんの場合は「イトナミ」がしっくりきたそうです。

今はお金が出発点になってしまい、「イトナミ」が見えにくくなっています。だからこそ、「イトナミ」を大事にしていきたい、と静かに熱く語る小島さんの姿が印象的でした。

原料となるお米について

原料であるお米や糀についても教えてくださいました。

板倉酒造では、お米を玄米で仕入れ、この倉庫内で精米しています。

最近では、精米を外に委託している酒蔵が大半ですが、この山陰地方では委託できる会社が存在しないので、自社精米しているところが多いそうです。

米袋には生産者の名前が載っており、製品にその名前が載ることはないですが、酒造内では、どのお酒にどの生産者さんのお米を使っているのか追いかけられるようになっています。

精米について

食用のお米は、玄米の状態が100だとしたら90になるぐらいまで表面を削り精米しますが、酒米は70から40になるぐらいまで削ります。精米時に出た米ぬかは、米油の原料になったり、家畜の飼料になったりとすべて次の生産者の手に渡るので、無駄なく使うことができます。

酒米について

お酒用のお米は食用のお米と比べ粒が大きいです。板倉酒造では年間、約8万キロのお米を使用しています。このお米は普通に食べられますがが、どちらかというとぱさついた味で、美味しいものも美味しくないものもあるそうです。ただ、お酒として使用するお米は、味よりも溶けやすさや固さ(細胞感)が重要ということです。

米麹について

最後に、米麹の種類についてのお話です。

小島さんがつくっている「天穏」はインパクトはないけれど、きれいに余韻がのびる味になっています。その理由は、突き破精麹(つきはぜこうじ)を使っているからだそうです。

一方で、飲んだときにインパクトがある日本酒は総破精麹(そうはぜこうじ)を使用しているそう。

突き破精麹:お米の内側に菌糸を生やす。

こちらは、噛めば噛むほど甘みを感じました!

総破精麹:お米の表面全体に菌糸を生やす。

こちらは、口に入れてすぐに甘みをダイレクトに感じました!

なぜ、小島さんは「天隠」に突き破精麹を使っているかというと、

① お酒はもともと神に返すものだから、洗練された味がよい

② 群れになるお酒になってほしいから、ずっと飲める、何回飲んでも飽きない味がよい(同じお店にずっと通い続けてしまう、みたいなイメージ)

と考えるからだそうです。

さらに理想の味を追い求め、米麹を作るのにかける時間も、48時間が一般的ですが、板倉酒造さんでは72時間かけて作っています。

さてさて、ここまでのお話しを聞くと、天隠がどんな味なのか気になりますよね。島根県内であれば、スーパーでも取り扱っていますが、関東だと探すのがなかなか難しい…ということで、後日取り寄せてみました。

一口飲んでみたところ、スーッと伸びるスッキリとした味わい。おいしい…!飽きることなく飲み続けられるので、ついつい飲みすぎてしまいそうです。

家族にも好評だったので、またお取り寄せしたいと思います。みなさんも、ぜひ!

さて、島根の社会科見学前編はここまでとなります!ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

後編では、島根のさまざまな生産者さんを訪ねたレポートをご紹介します。お楽しみに!