「地方創生」と言ったらこれしかない!COGに学ぶ「市民参加+オープンデータ」の活かし方行政・市民・学生・企業が一体で取り組む地域課題解決:佃均

TOP写真は自民党のWebページより。総選挙前、石破茂首相は「日本創生解散」、目玉の政策に「地方創生2.0」を掲げていた

読者の皆さんは、「チャレンジ!!オープンガバナンス(COG)」をご存じだろうか。COGは、自治体と市民・学生が協力し、データに基づいて地域課題の解決に取り組むアイデアコンテストだ。2016年から毎年開催され、行政機関が気づかない課題を市民が発見し、ITを活用して解決する事例が多く生まれている。行政主導では、国策やインフラ整備が優先されがちだが、市民目線では身近な生活課題の解決が重要となる。COGのような市民参加型の取り組みこそ、真の地方創生を実現するカギとなるはずだ。

衆議院解散総選挙の結果は周知のとおりだが、選挙前、石破茂首相は「日本創生解散」、目玉の政策に「地方創生2.0」を掲げていた(画面1)。苦し紛れのネーミングは、図らずも地域利権への誘導を想起させる。上級国民の世襲温存と金権隠しと批判され、選挙区の立候補者たちが訴えていたのは県政レベルのバラマキと耳に心地よい美辞麗句ばかりだった──。

──それはともかく「地方創生と言うなら、これっきゃないでしょ!」と思い当たったのは「COG」だった。

COG─データを基に地域課題を解決するアイデアコンテスト

COGとは、「チャレンジ!!オープンガバナンス」のこと。2024年の開催で第9回となる(画面2)。

ウィキペディアの説明には、「自治体と市民や学生が協力し、データに基づいて地域の課題の解決に取り組むアイデアのコンテスト」とある。下記3組織の共同主催で毎年開催されている。

東京大学公共政策大学院 科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」教育・研究ユニット(STIG)

東京大学ソーシャルICTグローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム(GCL)

一般社団法人オープンガバナンスネットワーク(OGN)

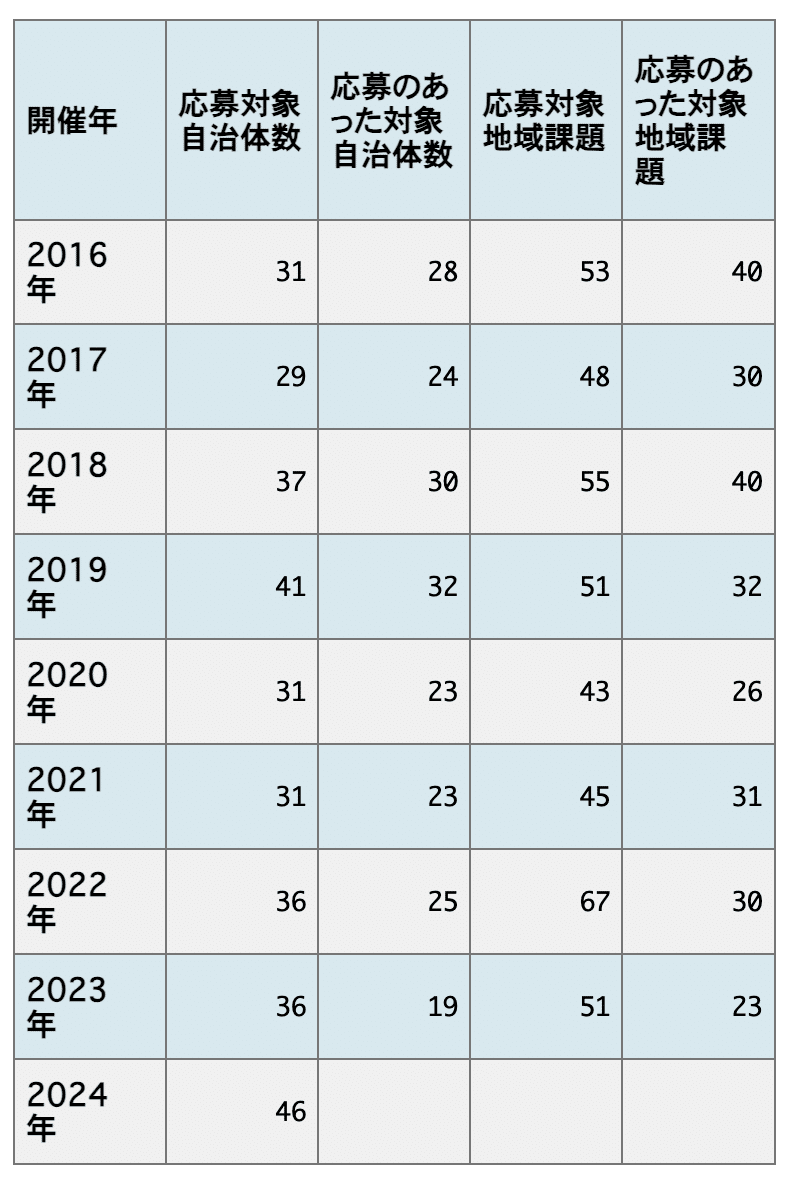

2016年、東京大学公共政策大学院の「情報通信技術と行政」研究プログラムとしてスタートしたCOG。表1は、過去8回の参加団体数の推移だが、それぞれの後ろ側には地方公共団体や当該地域に根ざした企業がバックアップ役として控えている。

写真1からわかるように、参加者は背広にネクタイのビジネスマンもいれば、ラフな装いのフリーランサーもいる。年代は10代から60代まで幅広い。最近は高校生チームの参加が増え、スタートアップ企業が関心を示すなど、将来が楽しみだ。

筆者がCOGを取材したのは2017年の第2回と記憶していたが、調べるとその前段があった。その前年、奥村裕一氏(一般社団法人オープンガバナンスネットワーク代表理事、当時は同大学院特任教授)(写真2)から案内いただいた「仮想政府セミナー」(東大本郷キャンパス情報学環・福武ホール)を聴講していた。どうやらそれが、翌年のCOGを取材するきっかけになったようだ。

第2回の印象が強かったのは、山口県宇部市の「多目的トイレ一発検索システム」を知ったからだ。これがCOG、データは市民や地域の企業が行政に参加する有力な手がかり、と素直に納得できた事例だった。併せて考えさせられたのは、「市民」という単語は「日々の暮らし」を言い換えたもの、ということだった。

資料「協業による『多目的トイレ一発検索アプリ』開発」(図1)から分かるように、最初は車椅子利用者の取り組みだった。それがきっかけとなって市民グループが市の障害福祉課に働きかけ、ICT推進課が協力、そこに地域の大学、工業高等専門学校、地域のIT企業などが参加した。

車椅子を体験して「自分ごと」とし、市民や学生が公設トイレの情報を集め、それを市のICT推進課がデータ化した。最後にはトイレの使用状況を検知する専用センサーまで作った。文字通りの官・学・産協働プロジェクトだ。

その後、このシステムがヒントとなって、「みんなで作ろう! 多目的トイレマップ」「別府・大分バリアフリーツアーセンター」「みんなのトイレマップ」(石巻市)などが登場している。またNAVITIMEやGoogleマップもサポートするようになっている。データが地域の暮らしを変えた事例だ。

行政機関が気づかない課題が見えてくる

筆者のような閑人のウォーキングでも、トイレは重要な関心事だ。まして身体の障碍がある人(ばかりでなく、高齢者や乳幼児連れの方々)にとって、多目的トイレがどこにあって、いま埋まっているのか空いているのかを的確に知ることはもっと切実だ。市民の参加が、行政機関が気づかない課題を見える化し、ITで解決した。

そのような事例は、実はあちこちにある。筆者が取材したことがある電子自治体の事例から拾ってみる(システムの継続が確認できないので具体的な市町村名は省いた)。

不正投棄されたゴミの情報を住民がマップシステムに書き込む。不正投棄されたゴミを迅速に回収するとともに、不法投棄されやすい場所の共通点を抽出し未然防止に役立てる。

マップシステムに市民が危険な場所の情報や寺社の由緒を書き込んで共有する。地域の児童・学童の安心・安全を確保するとともに、学習に役立てる。

生活道路の崩れた路肩や穴をスマホで撮影して行政部署に送る。場合によっては自分たちで修理して資材に要した経費を請求する。

大規模な自然災害が発生したとき、無断で使っていい機材の情報を市民に登録してもらう。その情報収集を地域の学生が担当することで防災意識、発災時のボランティア意識が高まる。

町内会単位のホームページを行政機関が協力して町内在住の市民と学生が作る。域内情報を共有し、若年住民の地域活動参加意欲が高まる。

これらに共通しているのはマップシステムやスマートフォンを活用していること。これまでだと文字と数字でしか表現できなかったのだが、この10年でスマホとWebがコモディティ化した。いつでも、どこでも、だれもが写真や動画でビジュアルな表現ができるようになった。しかしそれは技術や利用環境の話に過ぎない。ITは放っておいても勝手に進歩するので、使わない手はない。

標準化されたデータ(COGではオープンデータ)は必要条件だが、地域課題解決の本質ではない。宇部市の事例でいうと、課題解決の本質は学生や市民グループと行政機関、地域の企業、教育機関の協働ということになる。

「デジタル全総」に予算を投入すべし

石破政権が志す「地方創生2.0」を推進できるとしたら、是非ともCOG方式を採用してもらいたい。COG過去8年のコンテストで上位に入ったアイデアに、しっかり予算をつけて全国に展開してもいい。懸念されるのは、官製COGでは「永遠のベータ版」(奥村氏)という持ち味が失われてしまうことだが。

ただ、経験豊かな見識者を掘り起こすこと、学生や若年勤労者の着想を活かすこと、地域に根ざした企業や組織の協力を得ること、IT/クラウドの技術を援用すること等々の考え方は大切だ。その視点からスタートアップや学生/市民サークルなどに声をかけたら、これまでにないアイデアが生まれてくるかもしれない。デジタル庁はCOGに学ぶことが多いに違いない。

ヒントになるのは、岸田政権下で一部が具体化された「デジタルライフライン全国総合整備計画(デジタル全総)」(図3)ではあるまいか。ただし目玉となっている新東名高速道路における自動運転区間(駿河湾沼津SA?浜松SAの100km/日立市大甕駅周辺の一般道)、天竜川/秩父山系送電線ドローン航路などは国が都道府県と連携すべきプロジェクトだ。COG的アプローチは似合わない。

COG的アプローチが生きるのは、コミュニティ2.0構想をおいて他にない。地域の公民館、図書館、小中学校、体育館といった施設をIT化し、そこにネット経由で医療・教育・行政の機能を提供する。さらに共働き世帯の児童・学童保育/高齢者施設や地産物品の販売施設を併設するという構想だ。

2024年、地震(元日)と豪雨(9月)という2重の天災に見舞われた奥能登を支援する「奥能登版デジタルライフライン」もスタートしている(図4)。「平時の備え」「災害時にはスムーズに機能」という文言から、地方創生に含まれる国土強靭化対策とも連動する。

行政の視線だと国→県→市町村の上意下達、マイナンバー/マイナカードなど国策優先、インフラ整備と公共施設の利活用がトップに来る。ところが市民、暮らしの目線だとまるっきり変わってくる。

どう違うかというと、「市民」とは「日々の暮らし」のことなので、後ろ三軒両隣のご近所、小中学校時代の幼馴染、趣味の仲間、町内会のお付き合いが大事。利用しやすいのはコンビニ、産直売店、道の駅だし、そこにちょっと広い駐車場や空き地があれば、寄り合いや物置き場(倉庫)の役に立つ。

国が地方公共団体に交付する補助金を増やしても、より無駄なウワモノや奇抜なモニュメントが生まれるだけ。一時的に建設業者や広告代理店は潤うが、地域の産業は廃れるかインバウンド依存に流れ、若者は都市に吸い上げられる。予算を倍増しておしまいではない。