Rhino 3Dの学習12日目。レールに沿ってスウィープ

Rhino 3Dの学習 12日目。いわゆるスウィープ。マヨネーズの星形断面の軌跡を作れるあの機能。他にもパイプなどでも使うあの機能。Blenderではカーブ・オブジェクトに断面形状を沿わせるアレだ。他にもZbrushではIMMブラシで描くことになる(ただしIMMブラシではインタラクティブに動的に断面形状を変えられず、ブラシの動的な変更しかできないが)。それのCAD版機能がSweepだ。

(約 2,400文字の記事です。)

カーブに断面形状を指定するだけ

まぁ、当たり前というかごく普通の操作だ。沿わせるカーブをRailとして指定し、断面形状のカーブをSectionとして指定してEnter。

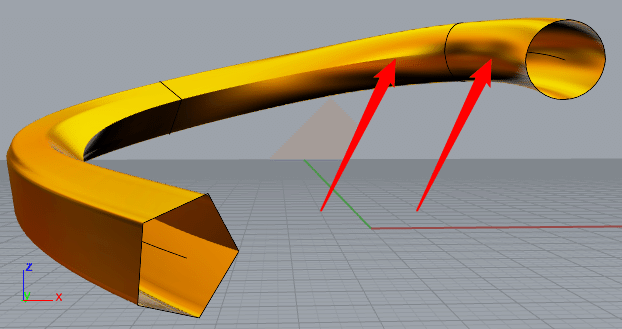

Rhino 3Dではカーブに沿わせる断面の途中で別形状を指定することもできる。上図では五角形から三角形、最後に円につなげてみた。できるんだね~、この滑らかな変化がCADの強みか?

ゴースト表示で確認。途中がちゃんと三角形になっている。

ちゃんと三角形から円形の断面に滑らかに変化している。バイクのエグゾーストパイプを思わせる。(exhaust pipe, エンジンからマフラーに繋がる排気パイプ)

ただし疑問だが、これはあとから可逆的に編集できるのか?ということ。まだ基礎編だから「あとから編集」についての解説がないだけなのか、そもそもRhino 3Dは可逆編集ができるのか否か?その利便性についてまだ知らない。

2つ以上のカーブでSweep

カーブに沿わせるSweepのほうが一般的だと思うが、一応2本のレールでスウィープもできる。もはや「面をカーブに沿わせてSweep」と言ったほうがいいだろう。

せっかくなので適当に3次元カーブオブジェクトを4本用意してチュートリアルに従ってみた。

何となくぐにゃぐにゃな滑らか面ができた。こういう滑らか表現がCADの強みだと思う。とりあえず4本のカーブから、それらに対して「理屈に合った有機曲面」ができた。不思議。面白いと言えば面白い。

ただしこの面を自分のイメージ通りに作れればの話だが……。今は「作った」のではなくて「できてしまった」という結果論しかない。作り上げたというシロモノではない😭

両側の押し出し平面と滑らかにつなげる

要するに接線、Tangentを両側のサーフェスと揃えるというオプションを指定すればいい。

何だか滑らかに繋がっている。F1カーのサイド・ポッド(サイド・ポンツーン)の上面を思わせる形。

やっぱりRhino 3Dの面白さは有機的な曲面を思い通りに制御できたときだと思う。何となく。今はまだ「できてしまった」だけだが、これを意のままに操れたら楽しいと思う。

Rhino 3Dの学習のコツ?

おぼろげながら浮かんできたんです。46という数字がw

というのは冗談で、だんだんとぼんやりとだがライノ 3Dの学習のコツみたいなものが見えてきた。

Rhino 3Dの場合、1つのコマンドについて、

選ぶべきコマンドは何か?

どのターゲットをどの順番に選ぶべきか?そしてEnter or RMBのタイミングはいつか?

さらに次のオプション群は、いつ、どんなときに、どんな指定をすればいいのか?

これらの組み合わせでほぼ無限に操作手順の組み合わせがある。全部の網羅は現実的ではない。なので現実問題として、

どういう造型をしたいときに、

(またはどういう確認をしたいときに、)どのコマンドで

どのオプション群のどことどこに、何を指定するか

これの経験を身につけないとクオリティの高い造型は難しいと感じた。今はまだこのバリエーションが皆無。なのでインストラクターの操作をなぞることで、その経験値を増やすしかない。

そしてこれはただの勘でしかないが、一度身につけた経験は、何度なぞっても経験値UPには繋がらない。「こんなやり方でこういう造型ができるのか!」という常に新しい学習を続けないと経験値は増えないと思った。

あとは定番操作を如何に効率化できるか。ホットキーだったりマクロだったり、プログラマブルな解決法=プラグインを作ってみたりなどなどだろう。

まだライノ 3D初心者の私は、とにかくインストラクターの操作をなぞって「こうすればこうなる」というワンセットのつながりをたくさん身につけるしかない。これをどんどん増強することがまずは必要だと感じた。

とりあえず今日はSweep2セット理解して終了。

Udemyの学習コースの進捗

コースの4分の1が終わった。35時間のうち約9時間を消化した。

この時点でライノ 3Dの学習時間 約31.5時間。このペースでいくと35時間のコースを終えるのに120時間かかる計算だ。簡単な国家資格1つ(なんちゃら3級など)であれば受験に合格する時間数だ。

やはりというかライノ 3DはChatGPTの指摘通り、学習曲線は序盤はかなり伸びない。初心者が寄りつけない原因でもある。まだまだ抗う必要がありそうだ。

だんだんとCADらしさ、ライノ 3Dらしさが出てきたのでようやく面白くなりつつある。そろそろパッチ当たりも出てきそうな予感。

Fusion 360時代の古い記憶で出てきた用語。どういう内容だったかは忘れたw Fusion 360では曲面を思い通りに制御できなくて挫折した記憶しかない。なので何とかしてライノ 3Dでブレークスルーしたい。過去の自分が「やりたくてもできなかったこと」をライノ 3Dで実現できれば、恐らくはその瞬間にFusion 360の自分のCAD力を、ライノ 3Dで乗り越えたことになるだろう。そこを目指すことが1つのモチベーションだ。

まだまだゴールは遠い。グリーンはどこだ?(178万円です💢)

今回の創作活動は約1時間30分(累積 約4,088時間)

(1,218回目のnote更新)

(カテゴリ:ライノセラス)

いいなと思ったら応援しよう!