Rhino 3Dの学習7&8日目。ライノらしさ、CADらしさとは。

Rhino 3Dの学習 7&8日目。かつてFusion 360で挫折したCADの良さについて。今回ライノ 3Dをガッツリやると決めて取り組んでいるので、ライノ 3Dの良さ、CADの良さが少しずつ分かってきた気がする。

正式名称は「ライノセラス(Rhinoceros)」という3DCG CADソフトですが、ここではRhino 3D またはライノ 3Dと呼ぶことにします。

CADについては数年前にFusion 360を触っていたので、何となくCADらしさは分かる。

そこから数年が過ぎ、Zbrush、Blender、Mayaですっかりポリゴンモデリングオンリーだった。Fusion 360についてはある時点で「こりゃ使えないな(自分の実力的に)」ということで無期限休止状態であり、CADらしさのいいところを得ることなく終了していた。

Fusion 360を完全忘却してからの、CADモデリングはRhino 3Dでリベンジである😤

(約 4,100文字の記事です。)

地味な2次元操作からようやく3次元へ

今日までカーブの描画や調整方法、カーブの押し出しで面にするなどといった超絶基本操作が続いた。だるい、つらい、面白くない😭だが今日からようやく3次元っぽい空間の操作に入った。

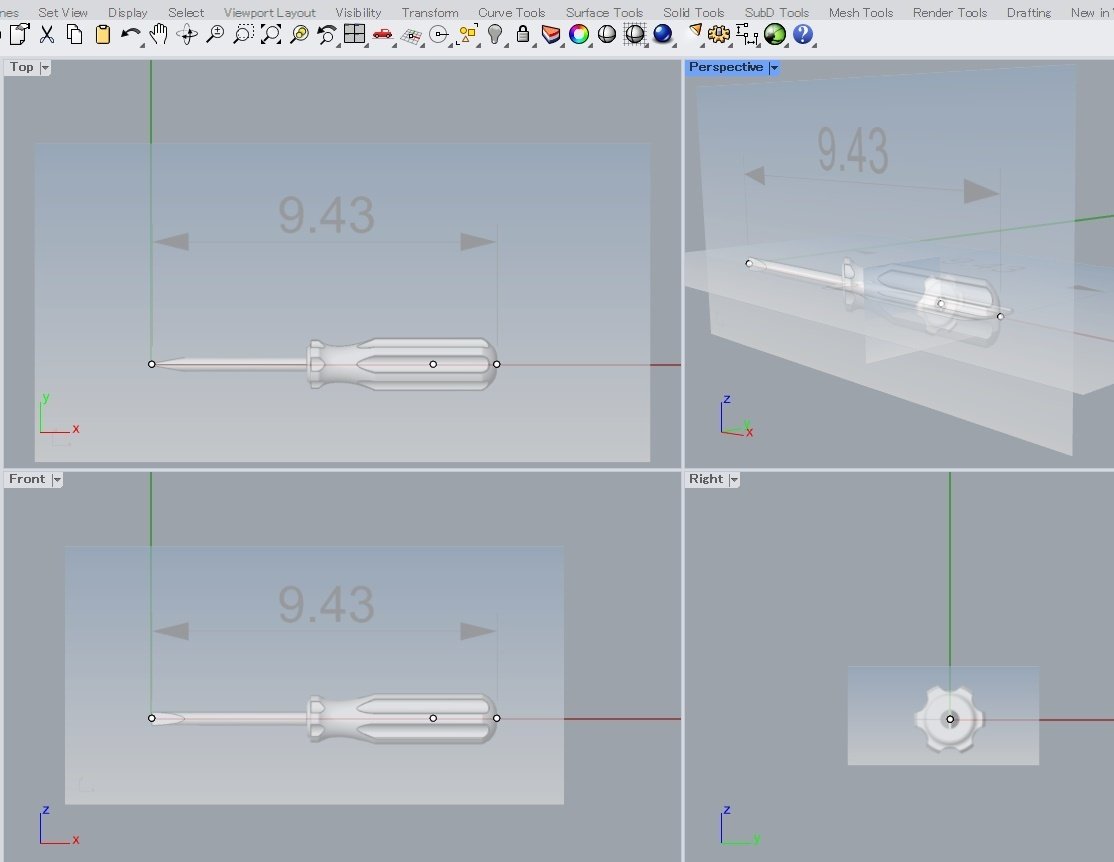

今回は参照画像を3枚、いわゆる三面図としての下書き図面を空間に配置する練習。感じたことはライノ 3Dは、というかCADならそうだと思うが、とにかくミリ単位の精度がこの三面図の用意段階でかなり高精度だ。

ちなみにデフォルトでは三面図の左下のワールド座標が灰色表示。なぜ?見づらいのでRGBカラーを指定した。これが普通だろう。Mayaっぽい見た目になった。

これはミリではなくてインチの例。学習教材がそうなっているのでミリではなくてインチで作業中。これは長さが9.43インチのドライバーだ。尺が9.43インチなのでライノ 3Dの空間上でもキッチリ9.43ミリの拡大率でワールド空間に配置する必要がある。

CADの正確性とスナップの関係

今回はそれをキッチリ寸法出しして参照画像を空間に配置する手順を学んだ。もちろん画像なので1ピクセル以上の拡大は誤差しかないので、0.0001インチなどの極めて微細な誤差は目視&操作によって含まれる。だがそれは現実問題で公差として吸収できるレベルだ。なので無視する。だが少なくとも0.01インチ単位での精度で寸法出しはできていると思う。

この精度を出すためには、ここまで散々基礎練習させられたカーブとポイントの設置、スナップ操作やスナップ先の切り替え方法の手順がかなり効く。

簡単に言うと、「このドライバーの全長は9.43インチなので、ライノ 3Dのワールド空間でキッチリ9.43インチとなるように図をインポート&拡縮せよ」「画像モデルの要部の中心をワールド原点に配置せよ」という2つの課題をクリアできるようになった😍

目測でも0.01インチ単位の誤差で図を拡縮させることができるようになった。その手順を学んだ。

なので今後、リアルな車のホイールを作る場合でも実寸ぴったりになるように参照画像をライノ 3Dのワールド空間で寸法出しして原点に配置できるわけだ。40 ~ 50cmくらいだろうか。こんな感じで参照画像については1つの基礎技術で将来に応用できる。

こういう技術が基礎であって応用に繋がる。応用に繋がる基礎スキルの獲得は初心者ほど重要😍これ豆知識な!

精度への意識の違いをいきなり感じた

おそらくCADではこの参照画像への精度やこだわりがポリゴンモデリングのそれとはだいぶシビアさが違うと感じた。参照とは言っても「大体それっぽく作るためのヒント画像」なのか「これにキッチリ合わせて作るための設計図なのか」の違いを感じた。もちろんCADは後者だ。

ポリゴンモデリングとCADでは、実は注目点が色々違うと感じる。まさにPhotoshopとイラレの違いに近い。だがイラレよりも「精度」についてシビアさが違うと感じる。立体物を扱う+寸法や形状へのシビアさという1次元増えたシビアさだ。

ポリゴンモデリングとCADモデリングは別物

もうまったく違うといっていいと思う。考え方や発想も、何から何まで別。別ソフトを学ぶつもりで学習しないと、結構混乱する。もちろん3DCGの基礎知識は一部共通だが、接線や垂線など数学的な関数の知識はポリゴンモデリングではあまり使わない。だがライノ 3Dでは、というかCADだと普通に出てくる「接線や垂線(Tangent, Perpendicular)」。

逆に法線(Normal)はCADではあまり出てこない。それは面によって自動的に決まるため。

要所へのスナップが重要

位置を正確に合わせるためにもライノ 3Dではスナップがとても重要。特に中点、中心点、各端部、などなど、キッチリとここにエッジの端部(要するに頂点)を配置するための支援機能、スナップ機能。プルンとくっつくあの機能。ライノ 3Dではこれがとても重要。これの使いこなしが重要。スナップによって操作ミスの誤差を減らせる。

円や四角い板ポリでもCenterにスパッとスナップできたり、板ポリのエッジの中央にスナップできたり(エッジの中央に頂点がなくてもOK)。

そもそもポリゴンモデリングではないので幾何学的な直線上には両端しかないが中点は演算で求まるし、円は板ポリでもカーブの円でも、中心座標は存在している。そこにスナップするわけね。

ライノ 3Dの作法が分かり始める

基本的に操作の出所が「コマンドライン操作」っぽい。なのでGUIを備えてアイコンをクリックしても、基本的に、

命令(コマンド)

対象物1の指定

(対象物2の指定、必要な場合)

それらの切り替え時に右クリックまたはEnterキー

複数コマンドオプションは命令後にコマンドラインエリアに出てくる「押せるボタン」をクリック(奇妙な操作感覚😅)

だいたいこれだ。GUIもあるが操作手順はCUIという直列的な指示の順番になっている。全部これで統一されているっぽい。分かりやすいと言えば分かりやすい。だがまどろっこしい部分も出てきた。ホットキーで簡略化したいが、今はまだ我慢我慢w

右クリックでの別命令の入力の独特さ

これもかなりライノ 3D独特感がある。GUIのボタンを左クリックか右クリックかで別の命令が発動される。不思議な実装。

動画チュートリアルをボーッと見ていると左クリックなのか右クリックなのか分からないので時々「動画の挙動と異なる」罠にはまる。口でRight clickと言っているがそれを強調する演出がないとかなりの確率で見落とす😭

あと同じ命令を繰り返すときも右クリックから前回の命令が再度呼び出されるので、不思議と言えば不思議。BlenderでいうところのShift + Rみたいな感じだがそれよりはかなり使いやすい。慣れれば快適に使えるが、(オブジェクト選択を解除のつもりで)時々無意識に背景を右クリックしてしまうので、何かが発動してパニックになる😖Escキー、Escキーを……。

コマンドが分かっていればアイコンを押さなくてもいい

Command: というテキストエリアに既存コマンドを打ち込めば入力補完されて、Enterで発動する。なのでアイコンの位置を探さなくても「あの命令の名前」を知っていればキーボード操作で機能を発動させられる。ある意味ホットキーとも言える。まだ教材ではそういう使い方を教えていないので素直にGUIベースで操作中だが、これは慣れればGUIの位置に依存せずにサクサクと操作できる「かも」しれない。これは他に見られない特徴。

なのでとてつもなく玄人的な使い方をしようとすれば操作手順を驚速にできるポテンシャルを感じる。プログラマブルに設計してCommand: に任意のテキストを流し込む仕組みを作れば、左手キーボードのあのキーがそのコマンド、という、無数の組み合わせのホットキーによる命令群を操作できそう。

今は教材に従ってプチプチとGUIボタンを押すが、上級者の高速操作は突き詰める価値がありそうだ。

結論:ポリゴンモデリングと何もかも違う

同じ要素のほうが少ないw おそらくポリゴンモデリングの経験値がほぼ役に立たない。そういう意味ではみんな0スタートになる。以前書いたように、学習曲線は中盤まで緩い右肩上がり、ある程度の経験値から突然成長するパターンだ。

これは間違いない。なので合わない人にはとてつもなく「合わない」、それがRhino 3Dという3DCGソフトだ。だが使いこなせればCADにしかできない造型の美しさ、そのポテンシャルを感じる。ただしそこまでの道のりがかなり長そうだ。

まだまだ学習が必要だ。

次回はようやく立体物として「ギヤ」を作る予定。またまた地味だが、繰り返しパターンを円周上に並べるという、機械的なデザインでよくある構成の基礎なのだろう、ギヤのモデリングは。

やっと立体物のスクショを取れるぞ😅

今回の創作活動は約1時間(累積 約4,083時間)

(1,214回目のnote更新)

筆者はAmazonアソシエイト・プログラムに参加しています。(AmazonアソシエイトとはAmazon.co.jpの商品を宣伝し所定の条件を満たすことで紹介料をAmazon様から頂けるという大変ありがたい仕組みのこと。)

以下のリンクを経由してAmazonでお買物をするとその購入額の1~3%ほどのお小遣いが私に寄付されます。誰が何を買ったという情報は私には通知されませんのでご安心下さい😊 以下のリンクを経由して頂ければ紹介商品以外のご購入でもOKですよ~。

(カテゴリ:ライノセラス)

いいなと思ったら応援しよう!