政治講座ⅴ1162「日本は産業スパイ天国」

中国は常套手段としての報復として日本の誰かをスパイ容疑の嫌疑をでっち上げる可能性がある。

今だから知的財産保護として騒がれるようになっているが、日本歴史の産業技術の発展を俯瞰するとほとんど模倣から初めて技術に改良を重ねてきた。それ故に、模倣されやすいノウハウは企業秘密として門外不出の技として、秘密にして来た。

時代は変わって現代は知的財産の重要性が重視されている。日本はスパイ天国でやりたい放題と言われて久しい。今回の事件を奇貨として真摯に法整備を国会で議論されたい。

今回はその報道記事を紹介する。

皇紀2683年6月18日

さいたま市桜区

政治研究者 田村 司

逮捕の産総研研究員は中国「国防7校」教授

12 分前

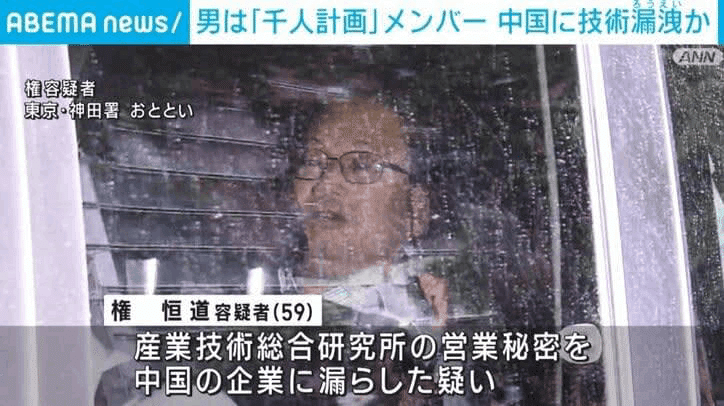

研究データを持ち出し中国企業に漏洩(ろうえい)したとして、警視庁公安部は15日、不正競争防止法違反(営業秘密開示)の疑いで、茨城県つくば市の国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の主任研究員で中国籍の権恒道容疑者(59)=同市=を逮捕した。捜査関係者によると、国の研究機関から中国への情報流出が立件されるのは極めて異例だという。

逮捕容疑は平成30年4月13日午後4時半ごろ、絶縁ガスにも使われるフッ素化合物の合成技術に関する研究データを中国企業のメールアドレスに送信したとしている。

捜査関係者などによると、権容疑者は南京工科大を卒業後、博士号を取得し、フッ素化学などの分野で研究に従事。平成14年から産総研で勤務しており、フッ素化合物に関する研究に携わっていた。産総研に勤務するかたわら、中国人民解放軍と関係があるとされる「国防7校」の北京理工大学の教授としても勤務していた。研究で得たデータを不正に中国側に送信したとみられる。

公安部は権容疑者の認否を明らかにしていない。15日に権容疑者の自宅など関係先を家宅捜索し、資料などを押収した。産総研から相談を受け公安部が捜査を進めた。

産総研は経済産業省所管で、日本最大級の公的研究機関。産総研の担当者は「事実確認をしている」としている。政府は経済安全保障を重要課題に掲げ、警察当局は事件化や企業や研究機関への助言にも取り組んでいる。

中国企業にデータ漏えいか 研究員の中国籍男逮捕、警視庁

共同通信社 によるストーリー • 1 時間前

警視庁神田署に入る権恒道容疑者=15日午後3時53分© KYODONEWS

研究データを持ち出し中国企業に漏えいしたとして、警視庁公安部は15日、不正競争防止法違反の疑いで、国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の研究員で中国籍の男(59)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、国の研究機関から中国への情報流出が立件されるのは極めて異例。

逮捕容疑は2018年4月13日、フッ素化合物の合成技術に関する研究データを中国企業のメールアドレスに送信した疑い。

中国企業に先端技術情報を漏えいした疑い、産総研の中国籍研究員を逮捕

読売新聞 によるストーリー • 2 時間前

産業技術総合研究所東京本部(東京都千代田区霞が関)© 読売新聞

国立研究開発法人「産業技術総合研究所」(茨城県つくば市)で自身の研究内容を中国企業に漏えいしたとして、警視庁公安部は15日、中国籍で産総研主任研究員の権恒道(チュエンホンダオ)容疑者(59)(茨城県つくば市)を不正競争防止法違反(営業秘密の開示)容疑で逮捕した。国の研究機関から中国への情報漏出が立件されるのは極めて異例。

発表によると、権容疑者は2018年4月13日、自身が研究している「フッ素化合物」に関する情報を中国企業にメールで送り、産総研の営業秘密を漏えいした疑い。

漏えいされた情報は、フッ素化合物の合成に関わる先端技術。地球温暖化対策に向け、環境負荷が低いガスの製造につながる可能性があるという。

男は02年4月から産総研の研究員として勤務。一方で、中国軍とつながりが深いとされる「国防7校」の一つである北京理工大学の教職を兼任していた時期もあるという。

公安部は今後、男と流出先の中国企業との関係や、流出の経緯について捜査を進める。

中国企業、データ受信直後に特許申請

共同通信社 によるストーリー • 11 時間前

産業技術総合研究所のデータ漏えい事件で、中国企業がデータを受信した1週間後に中国で特許を申請し、その後認められたことが17日、捜査関係者などへの取材で分かった。フッ素化合物に関する特許で、データが転用された可能性がある。

産総研から漏洩の研究データ転用か 中国企業が特許申請

4 時間前

茨城県つくば市の国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の研究データ漏洩(ろうえい)事件で、研究データを受け取った中国・北京の化学製品製造会社が約1週間後に中国で特許を申請し、令和2年6月までに取得していたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁公安部は、日本の研究で得た先端技術の情報を転用し、中国への技術貢献をしようとした疑いもあるとみて調べている。

中国籍の産総研上級主任研究員、権恒道容疑者(59)は、平成30年4月、北京の化学製品製造会社にフッ素化合物の合成技術に関連する研究データをメールで送信したとして、不正競争防止法違反容疑で公安部に逮捕された。

権容疑者からデータを受けた北京の会社は、約1週間後に権容疑者らを発明人としてフッ素化合物に関連する特許を申請し、令和2年6月までに取得。権容疑者が送った研究データと似た内容だったという。

権容疑者は30年以上、フッ素化合物について研究。その内容は地球温暖化対策に有効と評価されており、温室効果ガスの排出量が多く、各国から削減を求められている中国でも重要視されていた。

権容疑者は遅くとも平成29年以降、北京の会社に複数回メールを送っていた。北京の会社は、フッ素化学製品の研究開発、製造、販売などを行っており、茨城県つくば市にある日本代理店は権容疑者の妻が代表を務めていた。

日本の“先端技術”を中国に漏洩か 逮捕の研究員は「千人計画」メンバーと判明

ABEMA TIMES によるストーリー • 6 時間前

日本の“先端技術”を中国に漏洩か 逮捕の研究員は「千人計画」メンバーと判明© ABEMA TIMES

国の先端技術を中国企業に漏えいしたとして逮捕された研究者の男は、「千人計画」と呼ばれる中国が優秀な研究者を集めるプロジェクトのメンバーだったことがわかりました。

「産業技術総合研究所」の権恒道容疑者(59)は、2018年、特殊なガスに関する研究内容を中国の企業に漏らした不正競争防止法違反の疑いがもたれています。

その後の関係者への取材で、権容疑者は、中国が海外から優秀な研究者を集める「千人計画」のメンバーだったことが新たにわかりました。

権容疑者は日本から支援を受ける一方、中国側にも研究結果や技術を共有していた可能性が高いということです。警視庁公安部は情報流出の解明を進めています。(ANNニュース)

中国人研究員「先端技術情報」漏えい事件で露呈、“スパイ天国”日本のあきれた実態【元公安捜査官が解説】

稲村 悠 によるストーリー • 16 時間前

写真はイメージです Photo:PIXTA© ダイヤモンド・オンライン

国防七校の教職者が日本で産業スパイ

国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の上級主任研究員、権恒道容疑者(59)が、2018年4月、自身が研究している「フッ素化合物」に関する情報を中国の民間企業にメールで送り、営業秘密を漏えいしたとして、警視庁公安部は15日、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)で同容疑者を逮捕した。

読売新聞の報道によれば、漏えいされた研究情報は「フッ素化合物の合成に関わる先端技術」であり、地球温暖化対策などに役立つ可能性があるとされている。

権容疑者は2002年4月から産総研に勤務していたが、そもそも中国人民解放軍と関連がある「国防七校」の一つである南京理工大学の出身。そして、一部の期間では「国防七校」の一つである北京理工大学の教職を兼任していたと報じられているほか、フッ素化学製品製造会社「陝西神光化学工業有限公司」の会長も務めていたという。

時事通信の報道では、権容疑者は2018年1月の全国科学技術大会で、地球温暖化を防ぐフッ素化合物の研究実績が評価され、「国家科学技術発明2等賞」を授与され、会場を訪れた習近平国家主席とも面会したという。

権容疑者の出身である南京理工大学や教職を兼任した北京理工大学をはじめとする国防七校は、中国の最高国家権力機関の執行機関である国務院に属する国防科技工業局によって直接管理されている大学であり、中国人民解放軍と軍事技術開発に関する契約を締結し、先端兵器などの開発や製造を一部行っており、その危険性は周知の事実だ。経済産業省のキャッチオール規制に関係する「外国ユーザーリスト」にも北京理工大学は掲載されている。

図表:国防七校のユーザーリスト掲載状況© ダイヤモンド・オンライン

この国防七校に関しては、海外でも検挙事例がある。

例えば、米国では2018年6月、中国の国防七校の一つである西北工業大学が、対潜水艦戦闘に使用可能なハイドロフォン(水中聴音機)を入手するための共謀を行ったとして、米国輸出法違反で起訴されている。

また、国防七校に限らず、中国の技術窃取の手法は巧妙であり、豪州のシンクタンクが指摘しているように、中国人民解放軍関係者が秘密裏に留学生や研究者の身分で日本の大学や研究所に入り込んでいる可能性があり、善意の人物(ビジネスパーソンなど)が後に中国人民解放軍関係者に接触され、支配下に入って行動する事例も相当数確認されており、そのスキームは複雑化している。

問われる企業・研究機関の技術情報管理

今回適用された不正競争防止法は、「営業秘密」の侵害として(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性を満たす必要がある。だが、企業や研究機関の事情により満たされていない場合があり、同法の適用が断念されることも少なくないのが実情だ。

特に(1)の秘密管理性は、主に「秘密保持のために必要な管理が実施されていること」と「アクセス者にとって、それが秘密であると認識できること」が必要とされるが、企業側で適切に管理されていない場合も散見される。

ただし、本件はさすがに研究機関ということもあり、(1)の秘密管理性をクリアできていた。

しかし、現実問題として、経済安全保障が声高に叫ばれる中、諸外国による日本への技術窃取などを試みる危険性およびリスクはなかなか顕在化しないため、危険な機関や組織や具体的な手口まで広く認識されていないのが現状だ。

実際、一部の日本を代表するグローバル企業でさえ、中国リスクについていまだ感度が低い状態だ。

今後は、これまでの情報セキュリティの概念から一歩踏み込み、経済安全保障の観点での情報セキュリティ・技術情報管理のあり方を再考しなければならない。

そこには、これまで絵空事のように思われていた「中国によるスパイ」や「国家による合法的手段による技術窃取の手法」もリスクシナリオとして捉えられなければならない。

本件で言えば、国防七校という“外事性”を有する機関の出身者であり、かつ教職者であったとの情報があれば、まず入り口の段階で制限すべきで、制限に掛からずにかつ産総研に入所した後も、当然セキュリティー・クリアランスの概念と同様に、アクセス権をコントロールすべきである。

だが、本件では、この2段階のコントロールが機能していなかった。

また、権容疑者が会長を務める中国企業の信用情報は、民間でも中国で取得でき、その内容を精査することも可能であっただろう(役員の情報など)。

ちなみに宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、先端技術の保護や重要物資の供給網確保といった政府の経済安全保障強化を踏まえ、軍事転用可能な技術情報などの流出を防止するため、「宇宙科学研究所」の外国人研究者や学生の受け入れ方針において、中国は一部の特例を除いて排除するほか、ロシアや北朝鮮については例外なく不可と位置づけ、既に運用を始めている。

では、研究所があずかり知らぬところで、在職中に、国防七校や中国人民解放軍系の組織と関係を有するに至った場合、検知できるのであろうか。

難しいが、できる限りの対応を取るべきだ。

例えば、端緒の早期検知である。

ある人物が現在関与していないプロジェクト情報に過度にアクセスしている状況、勤務時間外のアクセスの増加、アクセス後の早期のファイル削除など、相当数の端緒が得られる。

それらを全てモニタリングすることは現実的ではないが、機微な技術情報の管理においては、人の属性や関与する研究内容によってそのモニタリング対象を増やすなどの施策が検討されるべきであろう。

また、内部通報はもちろんのこと、所内の風評は軽く見られがちだが、そこに端緒情報が見つかる場合もある。現に、風評から警察への相談に結び付く場合も多く、民間における情報漏えい事案においても風評が端緒となるケースは多く、軽視してはならない。

最後に、営業機密の持ち出しなど、産業スパイの兆候を感じた時点で速やかに捜査機関へ相談すべきである。

経済安保の観点における象徴的な事件

本件のように、「国防七校」という強烈なキーワードがあったにもかかわらず、技術が窃取された意味は非常に重い。

ましてや、国の研究機関において、その危険性が指摘されている国防七校出身者を受け入れ、アクセス権を制御せずに先端技術の研究に従事させていた。

この事実は、日本における経済安全保障の観点から見たリスクマネジメントにおいても非常に懸念されるべき状況だ。

今回の事件は単なる不正競争防止法違反事件ではなく、「国防七校」に関与した人物が日本の国立研究所で先端技術を窃取するという、経済安全保障の観点でも象徴的な事件となってしまった。

言うまでもないが、流出した日本の先端技術は既に中国の手に渡っており、二度と返ってはこない。

スパイ活動を取り締まる法・制度整備の必要性

捜査機関としては、このような状況下で、スパイ防止法のようなスパイ活動を取り締まる法的根拠がないため、法定刑がさほど重くない窃盗や不正競争防止法などの適用を駆使しながら、何とか対応している状況である。

今回も捜査機関の血のにじむような努力のもと、何とか検挙に至ったのだろう。

スパイ事件の特性上、任意捜査をしていれば察知されて帰国されてしまう可能性が高くなるため、よりハードルの高い強制捜査を目指さなければならない。

一方で、今回の事件が起訴されるかどうかは未知数だ。最悪、不起訴で処罰のないまま帰国される可能性も多いにある。

これが、「スパイ天国」といわれる日本の現状である。捜査機関から見ても、あまりにも酷ではないだろうか。機密情報を扱う人を国が認定する「セキュリティ・クリアランス」の必要性は言うまでもない。ぜひとも推進してほしい。

今回の事件を受け、まず国自身が内部の現況を把握すべきである。そうでなければ、企業に示しがつかないだろう。本事件が日本のカウンターインテリジェンスと社会の認識を大きく変える契機となることを強く望む。

(日本カウンターインテリジェンス協会代表理事 稲村 悠)

参考文献・参考資料

逮捕の産総研研究員は中国「国防7校」教授 (msn.com)

中国企業にデータ漏えいか 研究員の中国籍男逮捕、警視庁 (msn.com)

中国企業に先端技術情報を漏えいした疑い、産総研の中国籍研究員を逮捕 (msn.com)

産総研から漏洩の研究データ転用か 中国企業が特許申請 (msn.com)

日本の“先端技術”を中国に漏洩か 逮捕の研究員は「千人計画」メンバーと判明 (msn.com)

中国人研究員「先端技術情報」漏えい事件で露呈、“スパイ天国”日本のあきれた実態【元公安捜査官が解説】 (msn.com)

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?