労働衛生コンサルタント試験 口述試験問題対策?メモ

労働衛生コンサルタントは、労働者の健康と安全を確保し、快適な職場環境を実現するための専門家です。産業医や衛生管理者とは異なり、第三者の立場から事業場の労働衛生管理を評価し、指導・助言を行うことができる点が特徴です。

この資格は、労働安全衛生法に基づく国家資格であり、高度な専門知識を活かして企業や労働者に対し、健康管理や作業環境管理、リスクアセスメントの適切な実施を支援します。特に、化学物質管理の厳格化やメンタルヘルス対策の強化が求められる現代の職場において、労働衛生の専門家の役割はますます重要になっています。

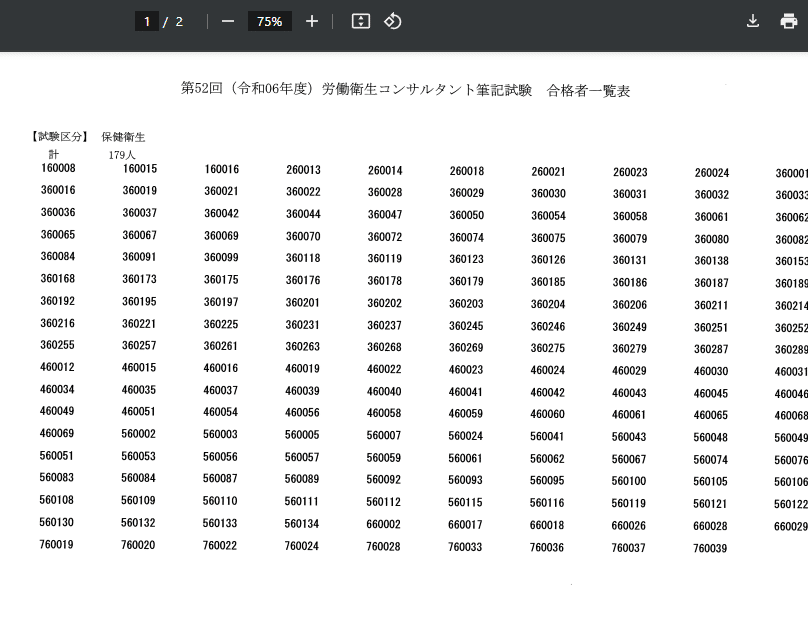

R6は保健衛生部門では179人が合格

R5は200人くらい

労働衛生コンサルタントの資格を取得することで、産業医や労働衛生の専門家としての信頼性が向上し、企業や行政機関からのコンサルティング依頼にも対応しやすくなるため、キャリアの幅が広がります。本記事では、その試験の口述で出そうな問題をメモしてあります。

自律的化学物質管理について説明してください

「自律的化学物質管理」とは、企業や組織が化学物質の取り扱いや管理を自主的に行い、法律や規制に基づいてリスクを管理する仕組みです。これは、規制当局の監督や指導を待つことなく、企業自身が化学物質に関する安全性や環境への影響を評価し、リスクを最小限に抑えるための措置を自発的に取ることを意味します。

具体的には、以下のような活動が含まれます:

化学物質の評価と管理:使用する化学物質の特性やリスクを評価し、安全に取り扱うためのガイドラインや手順を整備します。

情報提供と教育:従業員に対する教育や訓練を行い、化学物質の危険性や適切な取り扱い方法について理解を深めてもらいます。

リスクアセスメント:化学物質の使用や廃棄に関してリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて必要な対策を講じます。

モニタリングと記録:化学物質の取り扱い状況を監視し、記録を残すことで、管理状況を可視化します。

法令遵守の徹底:関連する法律や規制を遵守し、必要に応じて改善策を講じます。

このような自律的な管理を行うことで、企業は法的なリスクを軽減し、環境への配慮を強化するとともに、社会的責任を果たすことができます。

自律的化学物質管理におけるSDS(安全データシート)について説明してください

SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)は、化学物質の適切な取り扱い、保管、廃棄、緊急時対応などの情報を記載した文書です。労働者や管理者が化学物質を安全に取り扱うために、自律的な化学物質管理の基盤となる重要な資料です。

1. SDSの法的背景

(1) 労働安全衛生法(安衛法)におけるSDS制度

労働安全衛生法では、SDS交付義務(第57条の2)を規定。

事業者は、化学物質を製造・輸入・譲渡・提供する際に、SDSを交付する義務がある(対象物質はGHS分類やリスクアセスメント対象物質など)。

SDSに基づくリスクアセスメントが事業者に義務付けられている。

(2) 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

PRTR制度の対象物質は、SDSの交付義務がある(環境負荷の把握・管理のため)。

(3) GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)

SDSは、GHSに基づいた情報提供が求められる。

**統一されたラベル表示(ピクトグラム)**があり、国際基準で管理されている。

2. SDSの役割

(1) 化学物質の適切な管理

事業所内での危険性・有害性の把握(例:発がん性、爆発性、環境影響など)。

作業者が安全に取り扱うための情報提供。

(2) 労働者の健康と安全の確保

有害物ばく露防止対策(換気、保護具の着用など)。

緊急時の対応(漏洩、火災、誤飲などの対応方法)。

(3) リスクアセスメントの実施

SDSを基に化学物質のリスクを評価し、管理区分の設定や作業環境の改善を実施。

(4) 環境への配慮

化学物質の排出や廃棄に関する情報を提供し、適正な処理を促す。

3. SDSの記載内容(GHS基準)

SDSには、以下の16項目が記載される。

4. 自律的化学物質管理とSDSの活用

(1) 自律的化学物質管理とは

法令に依存せず、企業が自主的に化学物質を管理し、リスク低減策を講じる仕組みのこと。

→ 労働者の健康被害を未然に防ぎ、職場の安全性を高める。

(2) 自律的管理におけるSDSの活用

活用場面 具体的な利用方法 ① 化学物質リスクアセスメント SDSの危険有害性情報を基にリスク評価を実施 ② 化学物質の管理区分設定 SDSのばく露限界値を参照し、管理基準を決定 ③ 作業環境管理・安全対策 SDSの取り扱い注意事項を基に保護具・換気設備を整備 ④ 労働者への教育・訓練 SDSを活用し、作業者に安全教育を実施 ⑤ 緊急時対応 SDSの応急措置・漏洩対策を基に対応マニュアルを策定

5. 産業医としての関わり

産業医は、SDSを活用して職場の化学物質管理の指導・助言を行う立場にある。

(1) 健康リスクの評価

SDSの有害性情報を確認し、作業環境やばく露状況を評価

労働者の健康診断結果と照らし合わせ、健康リスクを予測

(2) 労働者への教育

SDSに基づいた化学物質の適切な取り扱い方法の指導

個人保護具(PPE)の適切な使用を助言

(3) 事業者への助言

自律的な化学物質管理を促進するための助言

リスクアセスメントの実施方法や、管理区分の設定に関する提案

SDSの内容が現場で適切に反映されているかチェック

6. まとめ

SDSは、化学物質の安全な取り扱いを支える重要な情報源であり、自律的な化学物質管理の基盤となる。

事業者はSDSを活用してリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を講じる義務がある。

産業医は、SDSの情報を基に労働者の健康リスクを評価し、適切な指導・助言を行うことで、職場の安全性向上に貢献する。

SDSを適切に活用することで、労働者の健康を守り、事故や災害のリスクを低減できるため、企業全体での積極的な取り組みが求められます。

「管理区分」について説明してください

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?